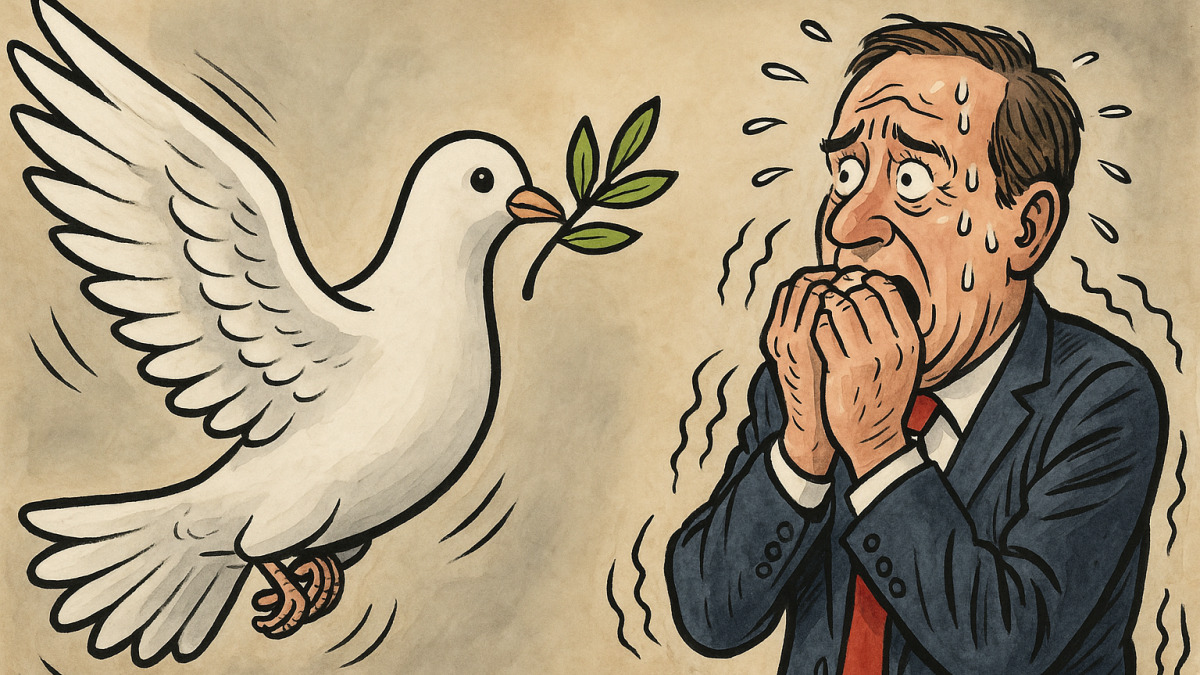

Angesichts der selbstverschuldeten Schicksalsfragen auf russischer und auf NATO-Seite ist eine Exit-Strategie enorm schwierig. Aber denkbar, erinnert man sich an die Lösung der Kuba-Krise 1962, die ebenfalls die Welt in ein nukleares Armageddon zu stürzen drohte. Ein für beide Seiten zugleich schmerzhafter und gesichtswahrender Ausgleich wurde gefunden. Leider kommt neben der komplizierten geopolitischen Konfrontation noch eine weitere Dimension hinzu, die die Auflösung des Konflikts abermals erschwert. Von Dr. Alexander S. Neu

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Der mehrdimensionale Krieg und seine kulturzivilisatorische Komponente

Ein vernunftorientierter Mensch möge sich fragen, was an einer neutralen Ukraine, wenn diese russische Forderung den Weltfrieden sichert, so verkehrt wäre. Was daran falsch wäre, wenn eine vollständige oder zumindest partielle Rückkehr der von Russland annektierten Gebiete wieder in die Hoheitsgewalt der Ukraine fiele, bei der diese Gebiete aber umfassende Autonomien erhielten? Was an einer multipolaren Welt, die sich auf der Grundlage der UNO-Charta konstituiert, so falsch sein möge? Und schließlich, was an einer friedlichen Koexistenz verschiedener Kulturen, Wirtschafts- und Staatsformen so falsch sei könnte – zumal die Menschheit ganz andere existentielle Herausforderungen zu bewältigen hat? Schließlich fordert der Westen doch seit Jahrzehnten gesellschaftliche und kulturelle Pluralität und Vielfalt. Warum also praktiziert man im Westen eine Außenpolitik, die auf einen alternativlosen Export westlicher Werte hinausläuft – mitunter dafür bereits ist, sogar Kriege zu führen?

Der Widerspruch ist indes offensichtlich: Pluralität und Vielfalt ist nur so lange erwünscht, wie diese in die „richtige“ Richtung läuft. Eine stete Verengung, wie bereits angemerkt, des innergesellschaftlichen Meinungs- und Debattenspektrums begleitet durch gesellschaftliche Sanktionen ist in den verschiedenen gesellschaftlichen Sphären, bis in die Wissenschaft zu beobachten. Wer sich nicht politisch korrekt verhält, muss das Spielfeld verlassen. Und was politisch korrekt ist, bestimmen… nun ja. Die formulierten Werte, die politisch korrektes Verhalten steuern sollen, sind moralisch aufgeladen. Moral jedoch verhindert, verbietet sogar rationale Diskussionen, da die moralische Argumentation in einer rationalen Debatte widerlegt werden könnte. Dass ist für die Moralapostel völlig inakzeptabel. Unsere Werte sind die guten Werte, moralisch einwandfrei und daher sind wir selbstverständlich die Guten. Im unterkomplexen Umkehrschluss müssen die anderen Werte automatisch schlecht sein – mindestens aber sind sie nicht gleichwertig. In ihrer eigenen Wertelogik müssen die westlichen Werte daher einen Universalitätsanspruch formulieren. Sie müssen also für alle Menschen und alle Kulturen gelten – oder fast alle. Bei unseren strategischen Verbündeten, wie beispielsweise Saudi-Arabien oder der Türkei macht man strategisch bedingt auch mal Ausnahmen – natürlich immer mit Bauschmerzen.

Der Universalitätsanspruch der westlichen Werte führt dann zu einer expliziten wertebasierten Außenpolitik. Werte, nicht Interessen und Empathie, werden so handlungsleitend in der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Protagonisten einer wertebasierten Politik streben, bewußt oder unbewußt eine absolute Hegemonie der westlichen Zivilisation an. Die westliche Zivilisation sei, weil sie gute Werte verkörpert, allen anderen Zivilisationen und Kulturen überlegen, so der unerschütterliche Glaube. Dies gipfelt in dem US-amerikanischem Selbstverständnis, eine Ausnahmenation, „Gottes eigenes Volk“ zu sein und somit Rechte zu haben, die andere Staaten und Völker nicht haben. Diese Ideologie des Exzeptionalismus ist auch auf die Europäer übergesprungen, jedoch weniger mit religiösem als vielmehr mit moralischem Eifer, womit sich der gesamte Westen als etwas Besonderes versteht, einhergehend mit besonderen Rechten, die jenseits der UNO-Charta liegen. Der außenpolitische Topos dafür lautet: „Regelbasierte internationale Ordnung“, also die westliche Ordnung. Diese ist zwar nicht formal definiert, die politische Verwendung dieses Topos verweist jedoch eindeutig auf die westliche Hegemonialordnung.

Dieses westliche Selbstverständnis von zivilisatorischer Überlegenheit beinhaltet einen (Kultur-)Rassismus: Es kann nicht sein, mit Chinesen, Russen, Arabern oder Afrikanern auf Augenhöhe sprechen und handeln zu müssen, so der unterschwellige Gedanke, der jedoch niemals öffentlich ausgesprochen wird. Und daher sind auch vernunftgeleitete Überlegungen des gegenseitigen Interessenausgleichs, des Respektes staatlicher und politischer Souveränität gegenüber nichtwestlichen Staaten und Kulturen für den Westen immer noch undenkbar. Die Akzeptanz auf Augenhöhe des anderen, des nicht-westlichen würde die westliche Lebensweise mit Universalitätsanspruch würde in Frage, was derzeit noch absolut undenkbar ist, aber alternativlos denkbar sein muss.

Eine auf realpolitische und vernunftgeleitete Basis zu findende Konzession an die russische Seite wäre mehr als nur eine geopolitische Niederlage, es wäre auch eine zivilisatorische Niederlage in den Augen ihrer Protagonisten. Und dieses zivilisatorische Überlegensheitspostulat wiegt mitunter schwerer als ein nukleares Armageddon. Es wiegt auf jeden Fall schon mal nachweisbar schwerer als der überfällige gemeinsame Kampf gegen die heraufziehende Klimakatastrophe. Kohlekraftwerke sollen länger laufen, Frackinggas ist en vogue und Fridays for Future fordert längere Laufzeiten für Atomkraftwerke.

Der Russe machts möglich, möchte man geneigt sein, zu sagen.

Titelbild: shutterstock / Andrii Yalanskyi

Krieg in der Ukraine: Warum sich der Westen so schwertut, Kompromisse einzugehen – Teil 1