[*Originaltitel: Climate Models Don’t]

Auf der wunderbaren KNMI-Website [in den Niederlanden], der Heimat aller Arten von Klimadaten, wird gerade die Übertragung auf einen neuen Server abgeschlossen. Mir ist aufgefallen, dass die Migration der Daten des Climate Model Intercomparison Project 6 (CMIP6) auf den neuen Server abgeschlossen ist, also habe ich alle Modellläufe heruntergeladen.

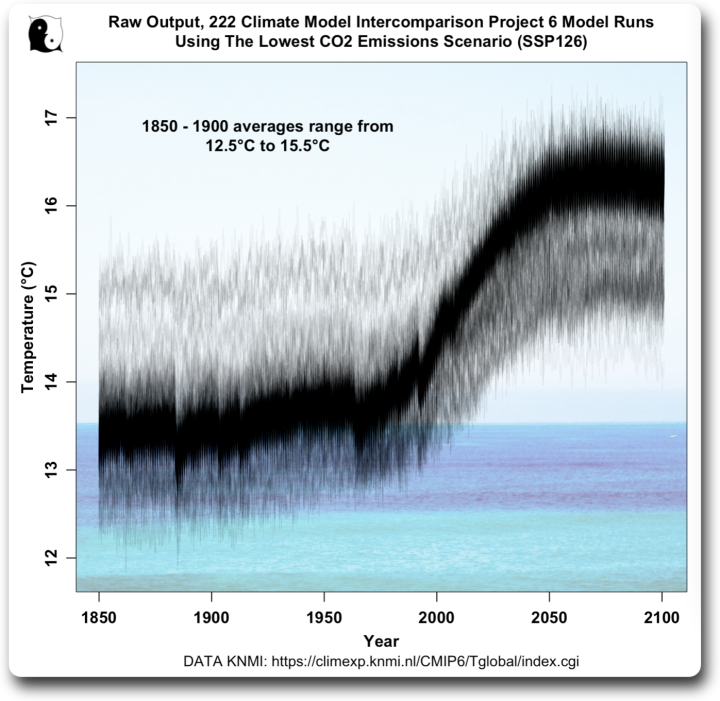

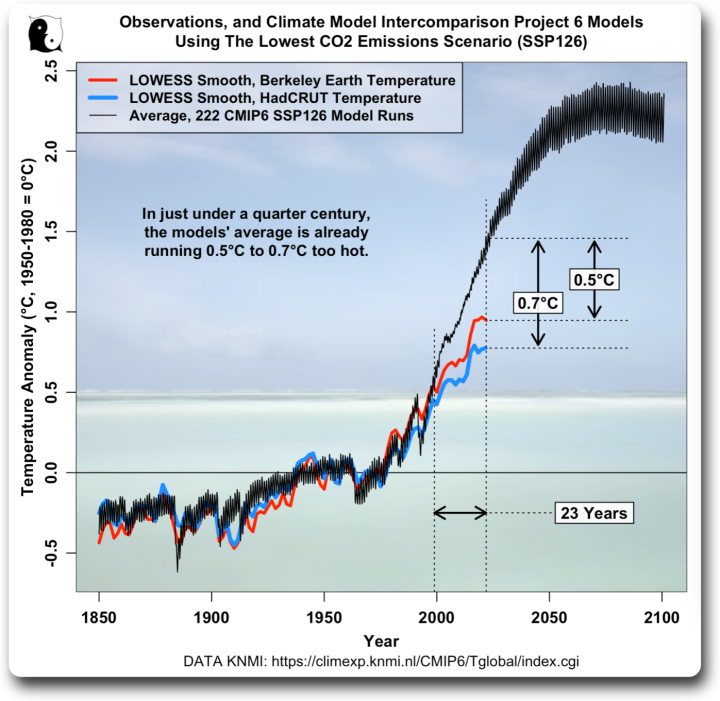

Ich warf einen Blick auf das Zukunftsszenario mit dem geringsten Anstieg der CO2-Emissionen. Dies ist das Szenario „SSP126“. Das KNMI hat insgesamt 222 Modellläufe mit dem SSP126-Szenario durchgeführt. Abbildung 1 zeigt die rohen Modellläufe mit den tatsächlichen Temperaturen.

Hier haben wir also das erste Problem. Die verschiedenen Modelle können sich nicht einmal darauf einigen, wie warm der historische Zeitraum war. Die modellierten Durchschnittstemperaturen von 1850-1900 reichen von zwölfeinhalb Grad Celsius bis zu fünfzehneinhalb Grad Celsius … nicht gerade ermutigend. Ich meine, wenn die Modelle die historischen Temperaturen nicht wiedergeben können, welche Chance haben sie dann, die Zukunft zu prognostizieren?

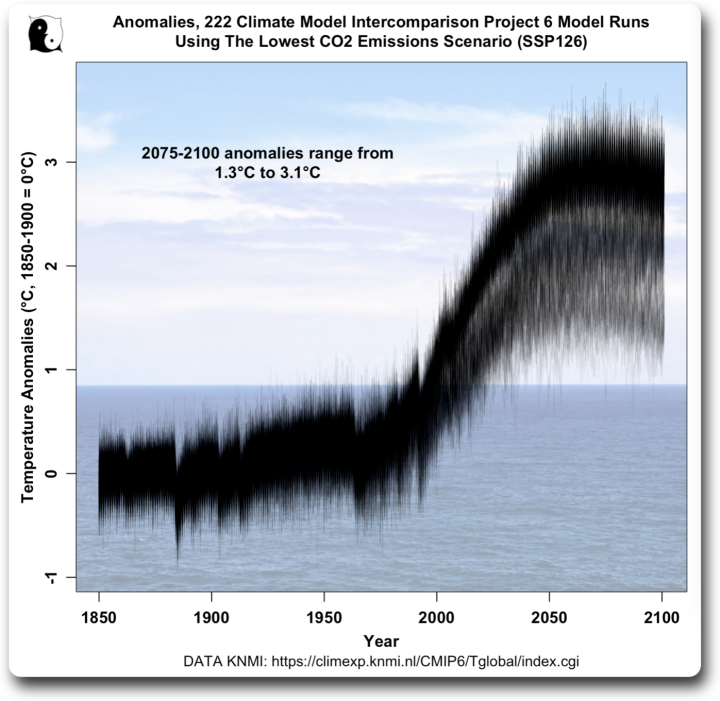

Als Nächstes habe ich eine Anomalie aus dem frühen Zeitraum 1850-1880 als Basiswert für die Anomalie genommen. Damit haben alle Modelle den gleichen Ausgangspunkt, so dass ich sehen konnte, wie weit sie über den Zeitraum von 250 Jahren auseinanderklafften:

Hier zeigt sich das zweite Problem. Wie die Dichte der Ergebnisse auf der rechten Seite der Grafik zeigt, teilen sich die Modelle grob in drei Gruppen auf. Warum das so ist? Wer weiß das schon. Und bis zum Ende des Zeitraums sagen sie einen Temperaturanstieg von der so genannten „vorindustriellen“ Temperatur von 1,3 °C bis zu 3,1 °C voraus … nur welcher Zahl sollen wir glauben?

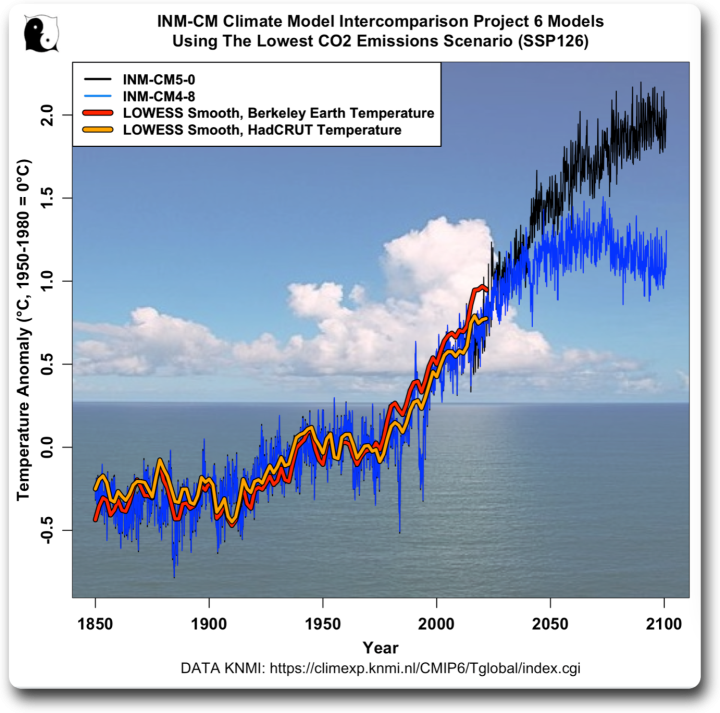

Schließlich wird behauptet, dass wir einfach den Durchschnitt der verschiedenen Modelle im „Ensemble“ bilden können, um die tatsächliche zukünftige Temperatur zu ermitteln. Ich habe also den Durchschnitt der 222 Modelle mit den Beobachtungen verglichen. Ich habe einen Anomaliezeitraum von 1950-1980 verwendet, damit die Ergebnisse nicht durch Unterschiede oder Ungenauigkeiten in den frühen Daten verfälscht werden. Und ich habe die Oberflächentemperaturdaten von Berkeley Earth und HadCRUT verwendet. Abbildung 3 zeigt das Ergebnis:

Abbildung 3. Globale Oberflächentemperaturbeobachtungen von Berkeley Earth (rot) und HadCRUT (blau), zusammen mit dem Durchschnitt der 222 Klimamodelle.

Damit sind wir beim dritten und größten Problem angelangt. In nur etwas weniger als einem Vierteljahrhundert liegt der Durchschnitt der Modelle bereits um 0,5°C bis 0,7°C über den Beobachtungen … HILFE!

Und sie behaupten ernsthaft, dass sie diese Modelle verwenden können, um uns zu sagen, wie die Oberflächentemperaturen im Jahr 2100 sein werden?

Das glaube ich nicht …

Ich meine es ernst, Leute, diese Modelle sind ein Witz. Sie sind eindeutig nicht geeignet, um öffentliche Entscheidungen in Höhe von Billionen von Dollar darauf zu stützen. Sie können nicht einmal die Vergangenheit wiedergeben und liegen bei der Gegenwart völlig falsch. Warum sollte man ihnen in Bezug auf die Zukunft trauen?

Aktualisierung: Rud Istvan, ein geschätzter Kommentator, wies mich darauf hin, mir das INM-Klimamodell anzuschauen, da es gut mit den Beobachtungen übereinstimmt. Als ich es mir ansah, fand ich ein hervorragendes Beispiel dafür, dass eine gute Abbildung der Vergangenheit keine Garantie für zukünftigen Erfolg sind …

Wie man sieht, leisten beide eine hervorragende Arbeit bei der Darstellung der Vergangenheit, geben aber völlig unterschiedliche Versionen der Zukunft wieder.

Weitere Lektüre: Bei meinen Recherchen zu diesem Thema stieß ich auf eine ausgezeichnete, frei zugängliche Studie mit dem Titel „Robustness of CMIP6 Historical Global Mean Temperature Simulations: Trends, Long-Term Persistence, Autocorrelation, and Distributional Shape“ [etwa: Robustheit der historischen CMIP6-Simulationen der globalen Mitteltemperatur: Trends, Langzeitpersistenz, Autokorrelation und Verteilungsform]. Es handelt sich um eine sehr gründliche Untersuchung einiger der vielen Probleme mit den Modellen. Kurzfassung: Nur sehr wenige der Modellergebnisse sind tatsächlich mit realen Beobachtungsdaten vergleichbar.

Außerdem gibt es einen guten Artikel in der Zeitschrift Science mit dem Titel Earning The Public’s Trust, in dem es darum geht, warum die Menschen der Wissenschaft heutzutage nicht mehr so viel Vertrauen entgegenbringen. Spoiler-Alarm: Klimamodelle erhalten eine lobende Erwähnung.

Link: https://wattsupwiththat.com/2022/03/16/climate-models-dont/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE