Kategorie: Nachrichten

Neues soziales Netzwerk Deltawelt: Gegen die Tech-Konzerne und die globale Zensur

Plattformen wie Facebook versuchen im Sinne der Transhumanisten und Klaus Schwabs WEF eine transhumanistische Dystopie aufzubauen Dieses Umgestaltung der realen und digitalen Welt erreichen diese Technologiekonzerne vor allem durch eine gezielte politische Kontrolle des Internets.

Zensur politisch unangenehmer Meinungen

Vor allem Facebook zensiert politisch unangenehme Meinungen – offen durch die Löschung der Beiträge und Kommentare oder verdeckt durch Einschränkung der Reichweite. Mit sogenannten “Faktenchecks” wird den Benutzern suggeriert, dass sich der Konzern um Klarstellung bemüht und Fakten zum Durchbruch verhelfen möchte. Tatsächlich stellen diese ominösen Faktenchecks nur die Meinung ominöser Organisationen dar.

Vernetzung und Kommunikation ohne politische Kontrolle

Dieser politischen Kontrolle will sich eine neue Plattform „Deltawelt“ entziehen und bietet den Benutzern eine zensurfreie Kommunikations- und Vernetzungsplattform an. Das Projekt befindet sich noch der Testphase und wird im ersten Quartal 2022 starten. Vorab bieten wir unseren Leser die Möglichkeit, sich über den Link https://www.deltawelt.at/ anzumelden und die Plattform kostenlos zu nutzen.

Auch eine Alternative zur Unternehmen

Deltawelt bietet Ihnen die Möglichkeit eigene Gruppen für z.B. eine bessere lokale Vernetzung und Kommunikation oder auch eigene Seiten für Unternehmen und Organisationen anzulegen. Bilder und Videos unterstützen die mediale Kommunikation – die Plattform wird kontinuierlich mit weiteren Funktionen ausgestattet werden.

Neuer FDP-General Djir-Sarai: Schwarzer Fleck auf bunter Weste

Von MANFRED W. BLACK | Der FDP-Bundestagsabgeordnete Bijan Djir-Sarai soll neuer Generalsekretär der FDP werden. Das hat jetzt der FDP-Vorsitzende und Finanzminister Christian Lindner die Medien wissen lassen. Fast alle Zeitungen sowie ARD und ZDF präsentierten schnell diese neue Personalie. Was der Medien-Mainstream jedoch durchweg verschwieg: Der aus dem Iran stammende Politiker hat einen großen […]

Der wichtigste Podcast, über COVID-19

- Von den COVID-19-Todesfällen in den USA wurde keiner angemessen und/oder früh genug behandelt. Mindestens 85 % der COVID-Todesfälle wären vermeidbar gewesen

- Die SARS-CoV-2-Infektion besteht aus drei Komponenten: Virusreplikation, Zytokinsturm und Blutgerinnung. Daher ist ein multimedialer Ansatz erforderlich, und die Behandlung muss frühzeitig beginnen, um wirksam zu sein.

- Im Jahr 2006 veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigen, dass Hydroxychloroquin die Virusreplikation von SARS-CoV-1 (dem ursprünglichen SARS-Virus) reduziert. Außerdem hat es nachweislich entzündungshemmende Eigenschaften. Diese beiden Eigenschaften erklären seine Nützlichkeit gegen COVID-19

- Es gab eindeutig absichtliche Bemühungen, den Einsatz von Hydroxychloroquin gegen COVID-19 zu verhindern, wahrscheinlich in dem Bemühen, die COVID-Impfungen als notwendig erscheinen zu lassen

- Man kann COVID-19 nicht zweimal bekommen; Menschen mit natürlicher Immunität haben eine robuste, lang anhaltende Immunität. Bei der COVID-Impfung von Pfizer ist die Wirksamkeit 201 Tage nach der zweiten Dosis nicht mehr nachweisbar, und die Wirksamkeit von Moderna erreicht um den Tag 121 herum Null.

Wenn Sie nur einen Podcast hören konnten, um sich über COVD-19 auf den neuesten Stand zu bringen, dann haben Sie Glück, denn Dr. Peter McCullough, einer der besten Kliniker der Welt, der sich mit COVID-19 auskennt, hat endlich seinen Weg zum größten Podcast der Welt, Joe Rogan, gefunden, und wie erwartet, war es episch. Sie würden sich selbst einen Bärendienst erweisen, wenn Sie sich das gesamte, fast dreistündige Interview in normaler Geschwindigkeit ansehen würden.

McCullough ist Internist, Kardiologe und Epidemiologe, und in diesem Podcast fasst er zusammen, was wir über die COVID-Impfungen wissen. McCullough geht auch auf die Bedeutung einer frühzeitigen Behandlung ein, die von Anfang an allgemein unterdrückt und ignoriert wurde.

Er ist überzeugt und stellt in diesem Interview unmissverständlich fest, dass von den COVID-19-Toten in den USA keiner eine angemessene und/oder früh genug einsetzende Behandlung erhielt. Kurz gesagt, die Menschen mussten nicht an dieser Infektion sterben und müssen es auch jetzt nicht, es sei denn, es liegt eine schwere Grunderkrankung vor.

Die Infektion ist behandelbar, und spätere Varianten, wie Delta und Omikron, sind im Allgemeinen milder als das ursprüngliche Virus, was zu noch leichter zu behandelnden Erkrankungen führt. Schon früh haben Forscher und Kliniker gezeigt, dass eine frühzeitige Behandlung, sei es mit Hydroxychloroquin, Ivermectin oder Steroiden und gerinnungshemmenden Mitteln – in irgendeiner Kombination – zu wesentlich besseren Ergebnissen führt und Leben rettet.

Wenn man der Infektion ohne Behandlung einfach ihren Lauf lässt, sind die meisten COVID-19-Patienten mit Blutgerinnseln und anderen Komplikationen konfrontiert, wenn sie ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut McCullough wissen wir, dass mindestens 85 % aller COVID-Todesfälle bei frühzeitiger Behandlung hätten vermieden werden können.

Frühzeitige Behandlung ist der Schlüssel

Im August 2020 wurde McCulloughs bahnbrechende Arbeit Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 Infection“ (Pathophysiologische Grundlagen und Gründe für eine frühe ambulante Behandlung der SARS-CoV-2-Infektion) online im American Journal of Medicine veröffentlicht.

Es war der erste veröffentlichte Bericht über die ambulante Behandlung von COVID und beschrieb ein umfassendes COVID-Behandlungsprotokoll für Ärzte in vorderster Front. Davor gab es etwa 4.000 Veröffentlichungen, in denen der potenzielle Nutzen verschiedener Mittel erörtert wurde, aber keine, die tatsächlich ein umfassendes Behandlungsprotokoll darstellte.

Ein Folgepapier, „Multifaceted Highly Targeted Sequential Multidrug Treatment of Early Ambulatory High-Risk SARS-CoV-2 Infection (COVID-19)“, das im Dezember 2020 in Reviews in Cardiovascular Medicine veröffentlicht wurde, wurde zur Grundlage für einen AAPS-Leitfaden für die Behandlung zu Hause.

Wichtig ist, dass McCullough und das von ihm zusammengestellte Team schon früh erkannten, dass diese Infektion aus drei Komponenten besteht: Virusreplikation, Zytokinsturm und Blutgerinnung, weshalb ein multimedialer Ansatz erforderlich ist.

Ein Medikament, das schon früh Aufmerksamkeit erregte, war Hydroxychloroquin, da 2006 veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigten, dass es die virale Replikation von SARS-CoV-1 (dem ursprünglichen SARS-Virus) reduziert. Es hat auch bewährte entzündungshemmende Eigenschaften. Es wird zum Beispiel routinemäßig bei der Behandlung von Lupus eingesetzt. Doch wie McCullough erklärt, wurde der Einsatz des Medikaments gegen COVID-19 eindeutig absichtlich verhindert.

Die US-Regierung weigerte sich, ihre Lagerbestände freizugeben, und Ärzten wurde gesagt, dass sie ihre Zulassung verlieren würden, wenn sie das Medikament einsetzten. Die größte Produktionsanlage für Hydroxychloroquin brannte sogar auf mysteriöse Weise nieder, und in Südafrika brachen „Söldner“ in Apotheken ein und verbrannten das Medikament.

Außerdem wurde in der Zeitschrift Lancet eine gefälschte Arbeit veröffentlicht, in der fälschlicherweise behauptet wurde, Hydroxychloroquin sei gefährlich. „Es sah so aus, als wolle man Hydroxychloroquin als Behandlung begraben“, sagt McCullough. Als sich der Fokus auf Ivermectin verlagerte, wurde auch dieses Medikament unzugänglich und wurde in den Mainstream-Medien als „Pferdepaste“ verunglimpft.

Die Behandlung wurde nicht ohne Grund unterdrückt

Warum wird die Infektion angesichts der überwältigenden Erfolge, die Ärzte bei der Behandlung mit diesen und anderen Medikamenten erzielt haben, nicht in allen Krankenhäusern behandelt? Warum haben die Gesundheitsbehörden die Behandlung im Allgemeinen und den Einsatz von Hydroxychloroquin und Ivermectin im Besonderen bekämpft? Mit McCulloughs Worten:

Ich habe den Eindruck, dass die frühzeitige Behandlung absichtlich und umfassend unterdrückt wurde, um Angst, Leiden, Isolation, Krankenhausaufenthalte und Tod zu fördern. Und es schien vollständig organisiert und beabsichtigt zu sein, um Akzeptanz für Massen-‚Impfungen‘ zu schaffen und diese dann zu fördern.

Der Plan, durch die Unterdrückung von Behandlungsmöglichkeiten Akzeptanz für die neuartige mRNA-Gentransfertechnologie anstelle eines konventionellen Impfstoffs zu schaffen, wurde in Dr. Peter Breggins Buch „COVID-19 and the Global Predators“ detailliert erläutert: Wir sind die Beute und in Pamela Poppers Buch „COVID Operation: What Happened, Why It Happened and What’s Next“ (Was geschah, warum es geschah und wie es weitergeht). McCullough empfiehlt beide Bücher, wenn Sie verstehen wollen, wie die Operation koordiniert und geplant wurde.

Robert Kennedy Jr. zeigt in seinem Buch „The Real Anthony Fauci“ anhand umfangreicher Unterlagen, dass Moderna an einer mRNA-Injektion für COVID-19 arbeitete, lange bevor die Welt überhaupt von dessen Existenz erfuhr. Er deckt auf, dass es weitreichende Absprachen gab, um diese neuartige Gentransfertechnologie der Welt aufzudrängen – mit verheerenden Folgen.

Auf die Frage, warum nicht mehr Ärzte diese frühen Behandlungsprotokolle anwenden, weist McCullough darauf hin, dass von den etwa 1 Million Ärzten in den USA wahrscheinlich nur etwa 500 wirklich verstehen, dass brauchbare Behandlungen unterdrückt werden, um die Verbreitung der Gentransfer-Spritzen zu fördern. Die relativ wenigen, die wissen, was vor sich geht, sehen sich mit Zensur und der Gefahr konfrontiert, dass ihnen die Approbation entzogen wird, wenn sie sich zur Behandlung äußern.

Fragen zur Reinfektion bleiben bestehen

Eine weit verbreitete Sorge, die Rogan anspricht, ist die Frage, ob man COVID tatsächlich zweimal bekommen kann oder nicht. McCullough zufolge ist die Antwort ein klares Nein. Das kann man nicht. Man könnte denken, dass man es zweimal hat, weil man positiv getestet wurde, aber wir wissen jetzt, dass die Falsch-Positiv-Rate bei PCR-Tests bei etwa 97 % liegt.

Nach intensivem Druck, Beweise für eine Reinfektion vorzulegen, haben die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention schließlich zugegeben, dass sie keinen einzigen verifizierten Fall haben, in dem jemand zweimal an COVID erkrankt ist.

Um eine Reinfektion nachzuweisen, so McCullough, bräuchte man einen positiven PCR-Test mit einer Zyklusschwelle von unter 28 (nicht 40 oder 45, wie es routinemäßig gemacht wird, weshalb die Falsch-Positiv-Rate bei 97 % liegt), einen positiven Antigen-Immunoassay-Test, um nachzuweisen, dass man tatsächlich Antikörper von der ersten Infektion hatte, und einen Gensequenzierungstest, der zeigt, dass man tatsächlich das SARS-CoV-2-Virus hat.

Darüber hinaus bestätigen Dutzende von Studien, dass die natürliche Immunität robust ist und lange anhält. „Warum also gibt es so viel Widerstand gegen die Vorstellung, dass Menschen eine natürliche Immunität haben?“ fragt Rogan, worauf McCullough antwortet: „Alle Wege führen zum ‚Impfstoff‘.“

Dr. Robert Malone widerspricht McCullough in dieser Frage und verweist auf eine Studie vom 4. Dezember 2021, die zeigt, dass 12 % einer Stichprobe von 1.200 Personen eine COVID-Wiederansteckung erlebten. In einem Twitter-Post sagte Malone:

Ich habe mich zweimal angesteckt, ebenso wie meine Frau. Ich war asymptomatisch, sie nicht. Es handelt sich um ein schnell mutierendes RNA-Virus. Genau wie bei einer Erkältung. Die Symptome sind nicht so schwerwiegend – aber ja, es gibt Menschen, die sich mehr als einmal anstecken. Sogar Delta …

Relative versus absolute Risikoreduktion

Wenn es um die Wirksamkeit dieser COVID-Spritzen geht, haben die Hersteller eine klassische Strategie angewandt, um die Massen in die Irre zu führen und die Spritzen viel besser klingen zu lassen, als sie tatsächlich sind. Diese Strategie besteht darin, die relative Risikominderung zu betrachten und nicht die absolute Risikominderung.

Während die COVID-Spritzen anfangs mit Wirksamkeitsraten zwischen 67 % und 95 % prahlten, handelte es sich dabei um die relative Risikoreduzierung. Die vier in den USA erhältlichen COVID-Impfungen bewirken eine absolute Risikoreduzierung von nur 0,7 % bis 1,3 %.

Vergleichen Sie das mit der Sterblichkeitsrate bei nicht-institutionalisierten Infektionen über alle Altersgruppen hinweg, die bei 0,26 % liegt. Da das absolute Risiko, das überwunden werden muss, geringer ist als die absolute Risikoreduzierung, die diese Injektionen bewirken können, kann die Massenimpfung einfach keine positive Wirkung haben. Dennoch wird uns gesagt, wir sollten uns an den Gedanken gewöhnen, Auffrischungsimpfungen in immer kürzeren Abständen zu erhalten. Das passt einfach nicht zusammen.

Wie ich bereits mehrfach berichtet habe, zeigen Forschung und klinische Erfahrung eindeutig, dass die Wirksamkeit dieser Impfungen schnell nachlässt. Sechs Monate nach der zweiten Dosis ist Ihr Schutz gleich null. In der Zwischenzeit produziert Ihr Körper noch mindestens 15 Monate lang nach jeder Dosis giftiges Spike-Protein.

Wirksamkeit lässt schnell nach

McCullough zitiert eine schwedische Studie, die am 25. Oktober 2021 veröffentlicht wurde und Daten von 842.974 Paaren untersuchte. Dabei wurde jede Person, die zwei COVID-Impfungen erhalten hatte, mit einer nicht geimpften Person verglichen, um festzustellen, ob die Geimpften weniger symptomatische Fälle und Krankenhausaufenthalte hatten.

Anfangs schienen die doppelt Geimpften einen guten Schutz zu haben, aber das änderte sich schnell. Die Wirksamkeit der Pfizer-Impfung sank von 92 % an den Tagen 15 bis 30 auf 47 % an den Tagen 121 bis 180 auf Null ab. Die Moderna-Spritze wies einen ähnlichen Verlauf auf und wurde ab Tag 181 auf 59 % geschätzt. Die Injektion von AstraZeneca hatte von Anfang an eine geringere Wirksamkeit, schwächte sich schneller ab als die mRNA-Spritzen und hatte ab Tag 121 keine nachweisbare Wirksamkeit mehr.

Währenddessen haben Millionen von Amerikanern bereits COVID erhalten und verfügen über eine natürliche Immunität, die nicht auf diese Weise nachlässt. Dennoch werden sie gemieden und entlassen, weil sie sich nicht an die COVID-Impfvorschriften halten. Noch einmal: Das passt einfach nicht zusammen. Noch nie wurde eine Impfung für Personen mit natürlicher Immunität gegen eine Krankheit vorgeschrieben, und dafür gibt es gute Gründe. Das ist völlig unlogisch.

Genauso wie man keine Masernimpfung braucht, wenn man Masern hatte, braucht man keine COVID-Impfung, wenn man COVID hatte. Es besteht sogar ein erhöhtes Risiko für unerwünschte Wirkungen, wenn Sie sich impfen lassen. Denken Sie daran: Wenn Sie bereits über eine natürliche Immunität verfügen, setzen Sie sich den Gefahren der Impfung aus, ohne auf einen Nutzen zu hoffen.

Die gefährlichsten Injektionen der Medizingeschichte

Wie in diesem Interview erläutert, handelt es sich bei den COVID-Impfungen um die gefährlichsten und tödlichsten Medikamente, die jemals verwendet wurden – und die US Food and Drug Administration und die CDC wussten dies bereits Mitte Februar, als die Zahl der Todesfälle, die dem U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) gemeldet wurden, 182 erreichte.

In der Vergangenheit hat jedes Medikament mit fünf ungeklärten Todesfällen eine Blackbox-Warnung erhalten. Bei 50 ungeklärten Todesfällen wird es ganz vom Markt genommen. Nichts von alledem ist hier geschehen. Bis heute behaupten die FDA und die CDC, dass kein einziger Todesfall auf die COVID-Spritzen zurückzuführen ist, obwohl die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf fast 20.000 (einschließlich internationaler Berichte) gestiegen ist, wobei die Hälfte davon innerhalb von 48 Stunden nach der Injektion auftritt. Achtzig Prozent treten innerhalb einer Woche nach der Injektion auf.

Das ist schlicht und ergreifend unerhört. Der zeitliche Zusammenhang ist stärker als alles, was wir bisher gesehen haben. McCullough zitiert auch Untersuchungen, die zu dem Schluss kommen, dass es in 86 % der Fälle keine andere Erklärung für den Tod gab als die COVID-Spritze.

McCullough weist darauf hin, dass in jedem Jahr durchschnittlich 150 Todesfälle nach einer Impfung an VAERS gemeldet werden. Das sind 150 Todesfälle bei einer durchschnittlichen Anzahl von 278 Millionen verabreichten Impfdosen.

Hier gab es 182 Todesfälle zu einem Zeitpunkt, als nur 27 Millionen Dosen verabreicht worden waren. Man kann es also nicht auf die Menge der verabreichten Impfungen schieben. Die gleichen Tendenzen finden sich auch in den Datenbanken anderer Länder, wie z. B. dem Yellow-Card-System des Vereinigten Königreichs.

Hinzu kommt, dass Nebenwirkungen von Impfstoffen notorisch unterrepräsentiert sind, so erschütternd die VAERS-Daten auch sein mögen, sie sind nur die Spitze des Eisbergs. In der Regel werden nur 1 % bis 10 % der unerwünschten Wirkungen gemeldet. Für die COVID-Impfungen wurde ein Underreporting-Faktor zwischen 31 und 100 errechnet. Das bedeutet, dass man die VAERS-Zahl mit 31 und 100 multiplizieren muss, um eine genauere Spanne zu erhalten.

Die bisher konservativste Schätzung geht von einem Untererfassungsfaktor von fünf aus. Diese Schätzung stammt von einem FDA-Whistleblower, der die Daten der Centers for Medicare and Medicaid Services nutzte, um die Untererfassung in VAERS zu schätzen. Diesem Whistleblower zufolge lag die Zahl der Amerikaner, die durch die Spritzen getötet wurden, am 9. Juli 2021 bei mindestens 45.000. Zu diesem Zeitpunkt meldete VAERS 9.048 Todesfälle nach einer COVID-Injektion.

Wer ist am stärksten von den Nebenwirkungen der COVID-Spritze bedroht?

Wie McCullough erklärt, ist einer der Gründe für diese hohe Zahl an Todesfällen die Tatsache, dass durch die COVID-Spritze eine unkontrollierte Dosis des Spike-Proteins in den Körper gelangt – eine weitaus höhere Dosis als bei einer natürlichen Infektion mit dem Virus. Und das Spike-Protein ist der tödlichste Teil des Virus. Es ist für die problematischsten Symptome der Infektion verantwortlich.

Die Impfung tötet also dieselben Menschen, die im Falle einer Infektion mit dem Virus in einer schlimmen Lage wären. Es sterben auch einige, die mit dem Wildvirus wahrscheinlich gut zurechtkommen würden, aber die übermäßige Belastung mit Spike-Proteinen durch die COVID-Spritze nicht verkraften.

Konsistente Daten deuten auf eine eindeutige und gegenwärtige Gefahr hin

Wie McCullough feststellte, haben wir ein sehr klares Sicherheitssignal von VAERS. Wir haben auch eine klare biologische Plausibilität, d. h. wir können erklären, warum und wie Menschen durch diese Spritzen geschädigt werden könnten. Die Daten sind auch intern und extern konsistent, sowohl innerhalb von VAERS als auch in Datenbanken anderer Länder. Überall sind die gleichen Muster zu erkennen.

Normalerweise bedeutet Assoziation nicht Kausalität, es sei denn, ganz bestimmte Kriterien werden erfüllt, und im Fall der COVID-Impfungen sind diese Kriterien tatsächlich erfüllt. „Wir haben die so genannten Bradford-Hill-Kriterien für Kausalität erfüllt“, sagt McCullough. Mit anderen Worten: Wir haben Beweise dafür, dass die Verletzungen und Todesfälle nicht zufällig sind. Die COVID-Spritzen verletzen und töten in der Tat Menschen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, ungeachtet dessen, was die verlogene CDC behauptet.

Myokarditis wird wahrscheinlich weit verbreitet sein

Interessanterweise scheinen die Impfungen Männer und Frauen unterschiedlich zu schädigen. Frauen erleiden weitaus häufiger neurologische Verletzungen, während bei Jungen und jungen Männern etwa 80 % der Myokarditis (Herzentzündung) auftritt. Wie schlimm ist die Myokarditis-Welle?

Eine 2017 veröffentlichte Studie berechnete die Hintergrundrate der Myokarditis bei Kindern und Jugendlichen und zeigte, dass sie mit einer Rate von vier Fällen pro Million pro Jahr auftritt. Unter der Annahme, dass es 60 Millionen amerikanische Kinder gibt, würde die Hintergrundrate für Myokarditis 240 Fälle pro Jahr betragen.

Wie viele Fälle von Myokarditis wurden VAERS bisher nach einer COVID-Injektion gemeldet? 16.918 bis zum 3. Dezember 2021, und die Zahl steigt jede Woche um einige Hundert bis ein paar Tausend. Wir sehen auch Myokarditis bei erwachsenen Männern.

Ich befürchte, dass einige dieser Kinder, die eine Myokarditis entwickeln, zu den 13 % gehören, die eine fortschreitende Funktionsstörung der linken Herzkammer und Herzversagen haben. ~ Dr. Peter McCullough

„Die Ärzte haben noch nie so viele Fälle von Myokarditis gesehen“, sagt McCullough. „Sie ist häufig und schwerwiegend.“ Die Patienten benötigen Herzmedikamente und müssen über längere Zeit sitzend arbeiten. Obwohl Myokarditis in der Regel nicht tödlich verläuft, kann sie das Leben um Jahre verkürzen.

Eine 2019 veröffentlichte Studie zeigt, dass 13 % der Myokarditis-Fälle mit einer fortschreitenden Herzinsuffizienz enden. Ihre Herzen erholen sich nie vollständig von den Schäden. In der Studie verbesserten sich weitere 36 %, erholten sich aber nie vollständig.

Meine Befürchtung ist, dass einige dieser Kinder, die eine Myokarditis entwickeln, zu den 13 % gehören werden, die eine fortschreitende Funktionsstörung der linken Herzkammer und eine Herzinsuffizienz haben, sagt McCullough.

Wir wissen zwar noch nicht genau, wie sich die COVID-Jab-Myokarditis im Vergleich zu einer natürlich auftretenden Myokarditis verhält, aber die uns derzeit vorliegenden Daten deuten darauf hin, dass die durch das Spike-Protein verursachten Schäden ziemlich schwerwiegend sind.

McCullough zufolge sind 86 % der Jugendlichen, die als Reaktion auf die Impfung eine Myokarditis entwickeln, so krank, dass ein Krankenhausaufenthalt erforderlich ist. Die Forschung zeigt auch, dass Jungen viel häufiger mit Myokarditis ins Krankenhaus eingeliefert werden als mit COVID-19, sagt McCullough.

Auffrischungsimpfungen ablehnen

Wenn Sie vor Monaten eine oder zwei COVID-Impfungen erhalten haben und nichts Schlimmes passiert ist, können Sie sich glücklich schätzen. Sie gehören zu den Glücklichen. Wenn Sie jedoch weiterhin Auffrischungsimpfungen nehmen, wird Ihr Glück wahrscheinlich irgendwann zu Ende sein. Es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis die Menge des Spike-Proteins in Ihrem System es überfordert und spürbare Schäden verursacht.

Auch hier gibt es Hinweise darauf, dass das Spike-Protein bis zu 15 Monate nach der Injektion erhalten bleiben kann. McCullough geht davon aus, dass es nach jeder Dosis mindestens ein Jahr anhält. Wenn man anfängt, alle drei bis sechs Monate Auffrischungsimpfungen zu bekommen, wird man das Spike-Protein nie wieder los.

Mit jeder Dosis wird mehr und mehr hinzugefügt, und es ist das gleiche Spike-Protein, das bei COVID-19 Probleme verursacht. Wenn Sie sich vor COVID-19 fürchten, sollten Sie die COVID-Spritzen genauso fürchten, wenn nicht sogar noch mehr, da Sie durch die Spritze viel mehr Spike-Protein erhalten als durch die natürliche Infektion.

Zum jetzigen Zeitpunkt sprechen die Beweise eindeutig gegen die COVID-Impfung. Sie schaden weit mehr als sie nützen, vor allem bei Kindern, bei denen das Risiko, an COVID-19 zu sterben, gar nicht so hoch ist.

Quelle:

- 1 American Journal of Medicine January 2021; 134(1): 16-22

- 2 Reviews in Cardiovascular Medicine 2020; 21(4): 517-530

- 3 COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey by Peter Breggin

- 4 COVID Operation: What Happened, Why It Happened and What’s Next by Pamela Popper

- 5 medRxiv December 4, 2021; 2021.07.20.21260855

- 6 Twitter Robert Malone December 16, 2021

- 7 Medicina 2021; 57: 199

- 8 The Lancet Microbe July 1, 2021; 2(7): E279-E280

- 9 Annals of Internal Medicine September 2, 2020 DOI: 10.7326/M20-5352

- 10 Lancet Preprints October 25, 2021

- 11 Our World in Data December 15, 2021

- 12 OpenVAERS December 3, 2021

- 13 The Vaccine Reaction January 9, 2020

- 14 BMJ 2005;330:433

- 15 US District Court for the Northern District of Alabama Civil Action No: 2: 21-cv-00702-CLM (PDF)

- 16 Journal of the American Heart Association November 18, 2017; 6:e005306

- 17 OpenVAERS Adverse Events Reports as of November 19, 2021

“Schnellstes Virus der Geschichte”: Bill Gates schürt Omicron-Panik

In Sachen Covid-19 ist Bill Gates bislang vor allem als Panikverbreiter aufgefallen. Sein allseits bekanntes Engagement in Sachen Impfstoffe und Big Pharma dürfte sehr dazu beitragen. Panik belebt immerhin das Impfgeschäft. Und daran verdient er gut.

Auf Twitter hat der Multimilliardär Bill Gates nun erneut die Alarmglocken geläutet. Der Microsoft-Mitbegründer warnte dieses Mal vor der sogenannten “Omicron-Variante” des Virus SARS- CoV-2, welches für die Krankheit Covid-19 verantwortlich gemacht wird. “Die große Unbekannte ist, wie krank Omicron einen macht. Wir müssen sie ernst nehmen, bis wir mehr über sie wissen. Selbst wenn es nur halb so schlimm ist wie Delta, wird es die schlimmste Welle sein, die wir bisher gesehen haben, weil sie so ansteckend ist”, schrieb Gates auf Twitter.

Omicron is spreading faster than any virus in history. It will soon be in every country in the world.

— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

Gates behauptet dies, obwohl alle bisherigen Daten darauf hindeuten, dass diese Variante deutlich milder ist als jene zuvor. In Südafrika beispielsweise wird mittlerweile sogar dazu aufgerufen, die Kontakte von positiv Getesteten nicht mehr nachzuvollziehen und die positiven Fälle auch nicht mehr in Quarantäne zu stecken. Warum? Weil die Hospitalisierungsrate der Omicron-Positiven gerade einmal ein Elftel der Rate ausmacht, die bei der Delta-Variante zu sehen war. Denn Südafrika hat bereits eine hoche “Durchseuchungsrate”, während nur ein geringer Teil (etwas mehr als ein Viertel der Bevölkerung) zwei Impfdosen erhalten hat. Zwischen 38 und 53 Prozent der erwachsenen Bevölkerung hat (je nach Provinz) mindestens eine Dosis der experimentellen Vakzine erhalten.

Mehr Durchbruchsfälle

Die Omicron-Variante sei so ansteckend, sagte Gates in seinem Twitter-Thread weiter, dass sie sich „schneller ausbreitet als jedes Virus in der Geschichte“ und „bald in jedem Land der Welt sein wird“. Er stellt das Virus als Hindernis für die Rückkehr zur Normalität dar. Dabei unterstrich er seine eigene Reaktion auf die Omicron-Variante. Gates bestand weiter darauf, dass wir „aufeinander aufpassen“ müssen, indem wir „Masken tragen, große Versammlungen in Innenräumen vermeiden und uns mit einer Auffrischimpfung für den „besten Schutz“ impfen lassen. Der Milliardär räumte jedoch ein, dass „es bei geimpften Personen mehr Durchbruchsfälle geben wird“.

Ein vermehrter Durchbruch der Übertragung unter den Geimpften sei laut Gates „rein ein Faktor dafür, wie viele Menschen geimpft werden und wie schnell sich diese Variante ausbreitet“. Anstatt die Übertragung zu verhindern, bestand er darauf, dass die experimentellen “Impfstoffe dazu bestimmt sind, zu verhindern, dass Menschen ernsthaft erkranken oder sterben und dies gut überstehen.” Er prognostiziert, dass die Omicron-Wellen in jedem Land „weniger als drei Monate“ andauern werden. Gates warnte auch, dass „diese paar Monate schlecht sein könnten“, erklärte jedoch: „Ich glaube immer noch, dass die Pandemie 2022 vorbei sein kann, wenn wir die richtigen Schritte unternehmen.”

Rückkehr zur Normalität?

Während Gates jedoch darauf achtet, keine absoluten Aussagen zu treffen, hat er seine vorgeschlagenen Ziele seit Beginn des Covid-19-Ausbruchs verschoben, um zur „Normalität“ zurückzukehren. In einem Interview vom April 2020 schlug er vor, dass Massenimpfungen zu einer Rückkehr zu normalen Versammlungen beitragen würden. Er sagte, dass “Aktivitäten wie Massenversammlungen” “möglicherweise nicht wiederkommen”, bis die Menschen “weitgehend geimpft” sind. Im Dezember 2020 sagte er voraus, dass die Amerikaner um den Sommer 2021 einen Anschein von Normalität wiedererlangen könnten. Er prognostizierte jedoch, die werde bis Anfang 2022 dauern, “wenn wir nicht anderen Ländern helfen, diese Krankheit loszuwerden, und wir in unserem Land hohe Impfraten erzielen, wird das Risiko einer Rückkehr da sein.”

Nachdem Gates zugegeben hat, dass Impfstoffe die Übertragung von Covid-19 nicht verhindern, bleibt die Frage, ob Gates immer noch erwartet, dass die Welt nicht zur Normalität zurückkehren wird, bis das Virus ausgerottet ist. Sein Wunsch, „diese Krankheit loszuwerden“, widerspricht der Erwartung der meisten Wissenschaftler. Diese sagen, dass Covid-19 endemisch wird. Das bedeutet, dass es jedes Jahr wie eine Erkältung zirkulieren dürfte. Aber für Leute wie Bill Gates, die viel Geld in die Pharma- und Impfstoffindustrie stecken, spielt das keine Rolle. Die Panikmache muss weitergehen, damit der Rubel rollen kann. Pfizer hat ja nicht umsonst Gewinn und Umsatz deutlich erhöhen können. Gates als Aktionär profitiert ebenfalls davon.

Lesen Sie auch:

- “Maskenpapst” Bill Gates lief selbst ohne Maske durch die Gegend

- Völlig abgehoben: Bill Gates fordert Strafen für Masken- und Impfstoffkritiker

- Alle Krankheiten wegimpfen? Bill Gates fordert globale Pandemie-Task Force

- Covid-Impfkampagne ist erst der Anfang: Bill Gates fiebert nächsten Pandemien entgegen

- Ganz in Bill Gates’ Sinne: WHO kündigt bereits nächste Pandemie an

RT-DE ist nach nur fünf Tagen auf deutschen Druck aus der Satellitenübertragung geflogen

Das Narrativ, in der EU – und speziell in Deutschland – gäbe es keine staatliche Zensur, ist endgültig nicht mehr zu halten. Bisher konnte der deutsche Staat sich dahinter verstecken, dass er für die ausufernde Zensur in den sozialen Netzwerken ja nichts könne, das seien privaten Firmen, damit habe Deutschland und seine Regierung nichts zu […]

Der Beitrag RT-DE ist nach nur fünf Tagen auf deutschen Druck aus der Satellitenübertragung geflogen erschien zuerst auf Anti-Spiegel.

Wahlen, Skandale & ständig das Virus: Das passierte 2021 in Oberösterreich

Für die Oberösterreicher geht ein durchwachsenes Jahr zu Ende. Mit der versprochenen großen Freiheit nach den Lockdowns 2020 wurde es nichts. Aber dann gab es auch noch die Landtagswahl, ein Hochwasser, Firmenpleiten und Migrantenprobleme.

Leiden unter Corona-Regime des Bundes

Leider stand auch das vergangene Jahr ganz im Zeichen der Corona-Krise. Die Maßnahmen der Politik seit nun fast zwei Jahren – Lockdown, Testpflicht, Impfungen – erwiesen sich allesamt als untauglich im “Kampf gegen das Virus”. Dennoch wird nach wie vor an diesen untauglichen Konzepten festgehalten.

Was dazu führte, dass Oberösterreich mehr als andere Bundesländer unter dem Chaos der Bundesregierung zu leiden hatte. Denn um die Impfquote anzuheben, wurden immer wieder Ausreisesperren in Bezirken verhängt, um die Bürger zu schikanieren und in die Nadel zu treiben. Daher waren auch Spaziergänge und Demonstrationen gegen das Corona-Regime an der Tagesordnung und zeigten auch bei der Landtagswahl Wirkung.

Zuwachs im Landtag & wichtige Projekte

Zwar erreichte die ÖVP wieder Platz 1, hatte jedoch kaum Zugewinne – trotzdem sie noch von den wenige Wochen später die Partei erfassenden Skandalen um die Umfrage-Affäre verschont blieb. Die Freiheitlichen konnten den zweiten Platz verteidigen und der MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) gelang überraschend, aber nicht ganz unerwartet der Einzug in den Landtag.

Vor der Wahl konnte in Linz noch die neue Eisenbahnbrücke über die Donau für den Verkehr freigegeben werden. Trotz Corona lagen die Bauarbeiten und auch die Kosten im Plan und es kam zu keinen wesentlichen Verzögerungen, was nicht zuletzt auch ein Verdienst des freiheitlichen Vizebürgermeisters Markus Hein war, der damit zeigte, dass auch öffentliche Großprojekte pünktlich und ohne Kostensteigerungen vollendet werden können.

Hochwasserschutz funktioniert

Glück hatten die Oberösterreicher auch im Sommer. Während Gebiete in Deutschland von einer Flutkatastrophe verheert wurden, ging es hierzulande glimpflicher ab. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die freiheitlichen Landesräte der zuständigen Ressorts in den vergangenen Jahren in den Überschwemmungsschutz und Hochwasserschutz investierten und zahlreiche Projekte auf Schiene brachten.

Erfreulich war auch, dass im September mit einem Jahr Verspätung die 90-Jahr-Feier des ältesten oberösterreichischen Zoos in Wels nachgeholt werden konnte. Und auch der ORF lernte dazu. Im ORF-Report konnte Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner ORF-Moderatorin Susanne Schnabl darüber aufklären, dass Oberösterreich nicht an Tirol grenzt.

Jahr des Mangels: Volk und Wirtschaft leiden während Globalisten profitieren

Das vergehende Jahr war vor allem durch eines gekennzeichnet: Mangel! Nicht nur ein Mangel an sozialen Kontakten durch die sinnlosen Lockdowns, sondern auch den Mangel an wirtschaftlichen Gütern. Damit einher gingen empfindliche Preissteigerungen sowohl für Private wie auch Wirtschaftstreibende.

Dass die Corona-Krise keine gesundheitliche, sondern mehr eine wirtschaftliche Krise ist, haben mittlerweile viele realisiert. Auch dass diese Krise wohl nicht zufällig über uns hereingebrochen ist wie eine Naturgewalt, dürfte klar geworden sein. Sie spielt den Plänen zur Umgestaltung der Welt nach den Vorstellungen von WEF-Gründer Klaus Schwab und Konsorten nur zu gut in die Hände. Denn laut der heurigen Forbes-Liste der reichsten Menschen kamen 660 neue Milliardäre hinzu. Ein Anstieg von sagenhaften 30 Prozent zum Vorjahr.

Absoluter Gewinner mit einem Zuwachs von unvorstellbaren 138 Mrd. ist Tesla-Chef Elon Musk. Der Amazon-Gründer Jeff Bezos konnte knapp 100 Milliarden Dollar zulegen und auch Sympathieträger Bill Gates gewann 31 Milliarden Dollar, verlor aber seine Frau Melinda aufgrund seines Naheverhältnisses zum Mädchenschänder Jeffrey Epstein. Facebook-Chef Mark Zuckerberg, dessen Plattform nun Meta heißt, streifte 71 Mrd. zusätzlich ein und auch andere Tech-Giganten wie Larry Page und Sergey Brin (beide Google) konnten im zweistelligen Milliardenbereich zulegen. Big-Tech ist also der große Gewinner der Pandemie.

Gewinner der Corona-Krise

Die Umverteilung des Reichtums hin zu den Allerreichsten ist aber auch dank der experimentellen Corona-Stiche in vollem Gange. An der Spitze der Gewinner steht der Mitbegründer und BioNTech-CEO Ugur Sahin, der satte 13,3 Milliarden Dollar schwer ist. Dicht dahinter liegt Stéphane Bancel, CEO von Moderna mit 12,5 Milliarden Dollar. Auch zahlreiche andere Führungskräfte von Pharmaunternehmen haben profitiert, ebenso wie Investoren in die Konzerne wie Bill Gates oder Zulieferbetriebe wie ROVI, die Impfstoffampullen produzieren.

Probleme der Wirtschaft

Zusätzlich hungern die Lockdowns die Klein- und Mittelbetriebe aus und tragen so ebenfalls zur Umverteilung bei. Und auch die staatlichen „Corona-Hilfen“ für Betriebe hatten nur den Zweck, sogenannte „Zombie-Unternehmen“ NOCH nicht pleitegehen zu lassen – Insolvenzverschleppung im großen Stil. Im April berichtete Wochenblick erstmals über die sich abzeichnenden Lieferengpässe und Preisanstiege. Was mit der Bauwirtschaft begann, weitete sich schnell auf viele andere Branchen aus. Autohersteller mussten Fabriken schließen oder Bänder stillstehen lassen, weil ihnen Computerchips aus China fehlten.

Ein wenig kurios wurden die Lieferketten vom Container-Schiff Ever Given unterbrochen, das nach einem Genital-Manöver (der Kurs beschrieb die Form eines Riesenpenis) im Suezkanal stecken blieb. Die Preise für Schiffscontainer haben sich seither vervielfacht – von um die $ 2.000 auf über $ 9.000. Die Rohstoffpreise schossen in ungeahnte Höhen und mittlerweile auch Gas- und Energiepreise. Das wiederum wirkte sich auf die Düngemittelproduktion aus und damit auf die Preise für Lebensmittel. So richtig spürbar dürfte das dann erst im nächsten Jahr werden. Die ohnehin schon galoppierende Inflation wird wohl noch weiter anziehen. Die Zentralbanken haben ihr Limit des Gelddruckens erreicht und können nicht mehr gegensteuern, meint etwa Wirtschaftsexperte Markus Krall.

Sozialkredit-Systeme

In zehn – neun – acht – Jahren werden wir nichts mehr besitzen, geht es nach dem WEF und der Count-Down läuft unbeirrt weiter – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich. Denn die Einführung des Grünen Passes ist nur die Vorstufe eines Sozialkredit-Systems chinesischer Prägung. Gemeinsam mit dem digitalen Euro, der schon in Planung ist, steht der totalen Kontrolle dann nichts mehr im Weg. Anfang 2021 wurde mit der flächendeckenden Gentherapie per Nadel in Österreich begonnen. Vorerst durfte allerdings nur über 65-Jährigen und Risikogruppen die Brühe gespritzt werden – Alterspriorisierung wurde diese künstliche Verknappung genannt.

Wochenblick berichtete im Jänner über das Zulassungsprotokoll für den mRNA-Stoff von BioNTech/Pfizer, aus dem hervorging: von über 7.000 geimpften Personen profitierte gerade einmal eine einzige von der Wirkung. 84 Prozent zeigten mehr oder minder schwere Reaktionen. Ist es also ein Wunder, dass als die Alterspriorisierung fiel und jeder geimpft werden durfte, plötzlich die Übersterblichkeit der 15- bis 64-Jährigen weit über die aus dem Jahr 2020 anstieg? Und das europaweit. Über unzählige beängstigende und teils lebensbedrohliche Nebenwirkungen hat Wochenblick berichtet.

Zuletzt waren es immer mehr Sportler, überwiegend jüngere Männer, die auch während Bewerben „plötzlich und unerwartet“ zusammenbrachen – viele davon leider tot. Und trotzdem will die türkis-grüne Regierung den Gentechnik-Stich per Gesetz verordnen. Woran kein Mangel besteht, sind eingekaufte Impfdosen. Davon hat Österreich noch Millionen herumliegen. Die Demonstrationen, die Wochenblick auch dieses Jahr begleitete, werden wohl nicht abreißen. Ob sie zum Ziel, dem Kippen des Zwangs-Stiches führen, wird sich zeigen.

2021: Jahr der Apokalypse – James Corbett

Quelle: 2021: Year of the Apocalypse | Minds Ich habe eine gute und eine schlechte…

The post 2021: Jahr der Apokalypse – James Corbett first appeared on Axel B.C. Krauss.

Unternehmer im 2G-Taumel: Zwischen mutigem Widerstand und feiger Unterwerfung

Die neue Jobbörse “Impffrei.work” hat es sich zum Ziel gesetzt, Impffreien entgegen der zunehmenden Diskriminierung Arbeitsplätze zu vermitteln. Hunderte Stellen warten dort – zum Teil auch aus dem Gesundheitsbereich! – auf Arbeitssuchende, die sich dem Corona-Spritzen-Diktat widersetzen. Die Unternehmer, die dort nach Mitarbeitern suchen, beweisen durch ihr Mitwirken am Portal Mut, treten damit offen gegen Diskriminierung auf. Sie wissen, dass auch sie letztlich dem staatlichen Terror ausgesetzt sein könnten, doch vielen wurde durch die Lockdowns und die leeren Versprechen der Politik bewusst, dass sie sich auf die Corona-Politik ohnehin nicht verlassen können. Andere Unternehmen zeigen sich hingegen besonders untertänig. Sie wollen ihre Mitarbeiter zu Genspritzen zwingen und erklären das unumwunden in Emails. Es sind erwartungsgemäß meist staatsnahe Unternehmen, die ihren Mitarbeitern das Recht auf körperliche Unversehrtheit absprechen wollen. Wochenblick liegen entsprechende dreiste Emails mehrerer Betriebe an ihre Mitarbeiter vor.

VHS: Appell einer Betriebsärztin für “nicht mehr so wirksame” “Impfung”

Die Mitarbeiter einer Niederlassungsstelle der Österreichischen Volkshochschule erhielten am 15. Dezember eine absurde Email. Darin wird erklärt, dass der “Drittstich-Booster” wegen der Omikron-Variante “so wichtig” sei. Zwar gebe es noch keine Impfstoffe, die an Omikron angepasst sind, wie auch die Verfasserin der Mail, ihres Zeichens Betriebsärztin, einräumt. Auch seien die Impfstoffe gegen Omikron “nicht mehr so wirksam”. Trotzdem solle man sich mit den Genspritzen behandeln lassen: ” Im April wird es erst die Omikron angepassten Impfstoffe geben. Bis dahin zu warten ist keine Option, weil man schon davor geschützt sein muss und dann auch noch Delta zirkulieren könnte. Der duale Schutz wird voraussichtlich notwendig sein.” Bar jeder Logik wirbt die Betriebsärztin für den Impfstoff, als sei sie Pharma-Referentin. Obwohl sie zuerst die längst objektiv beobachtbare, fehlende Impf-Wirkung einräumt, schwadroniert die Ärztin von “Impfung wirkt” bis hin zu “impfen schützt” : “Bitte nehme Sie die Gelegenheit zum Drittstich JETZT wahr wenn Ihre letzte Impfung vier Monate oder länger zurückliegt. Das Immunsystem benötigt 10 Tage damit diese Impfung wirkt. Jetzt impfen schützt, damit man während der Feiertage nicht Teil einer neuen Welle wird.(sic)” Im staatsnahen Bereich sind derartige Mails lange keine Ausnahme mehr. Auch beim AMS drängt man die Mitarbeiter seit Monaten zu den Corona-Spritzen.

Baufirma: Keine ungeimpften LKW- oder Baggerfahrer

Doch auch im privaten Bereich unterwerfen sich nun zunehmend Firmen dem Corona-Diktat. Die Regierungstreue österreichischer Unternehmen ist angesichts ihrer bereits jahrelangen, systematischen wirtschaftlichen Zerstörung, von der bisher vor allem internationale US-Konzerngiganten (Amazon, McDonalds etc.) profitierten, beachtlich. Zwar sind vielfach Beschwerden über die nun zu berappenden, hohen Steuerrückzahlungen für die staatlichen Corona-Hilfen zu vernehmen, doch die Unterwerfung der Unternehmer scheint zu einem großen Teil fortzubestehen. So auch bei einer Linzer Baufirma. Ihr Geschäftsführer kündigte drastische Maßnahmen gegenüber der Mitarbeiter an. Ungespritzte dürften ab Februar “aus Sicherheitsgründen” nicht mehr als Bagger- oder LKW-Fahrer tätig sein. Ihnen wird nahegelegt, ihre Urlaubsansprüche ab 23. Dezember aufzubrauchen. Impffreie Büromitarbeiter werden in eigene Container gesperrt, in der ganzen Firma solle eine strikte Trennung zwischen genbehandelten und unbehandelten Mitarbeitern hergestellt werden. Der Geschäftsführer argumentiert, dass sich die Firma den etwaigen, größeren Ausfall aufgrund der erhöhten Quarantäne-Verpflichtungen für Kontaktpersonen bei der Omikron-Variante nicht leisten könne. Deswegen herrsche nun in allen Bereichen der Firma 2G.

Mut-Unternehmer beweisen Weitsicht: Italien und USA rücken bereits vom Spritzen-Zwang ab

Während nun also einzelne Baufirmen bereits ihre Bauarbeiter von der Baustelle fernhalten wollen, gehen die Unternehmer auf Impffrei.work einen gänzlich anderen Weg. Unter anderem wird auf dem Portal bereits ein “Baustellenbetreuer” gesucht. Das Angebot wächst täglich auf dem Portal, immer mehr mutige Unternehmer stehen auf. Die Unternehmer erweisen sich durch die Nutzung des Portals nicht nur als besonders mutig entgegen des Corona-Diktats. Sie könnten damit auch wirtschaftliche Weitsicht beweisen, die ihnen langfristig sogar mehr nützen als schaden könnte. Denn international zeigt sich längst, dass das System ohne die Impffreien nicht aufrechtzuerhalten ist. Vor allem im medizinischen Bereich fehlen aufgrund des Stichzwangs in Italien und in den USA nun die Mitarbeiter. In Italien bittet man deswegen bereits vielerorts die aufgrund der Corona-Spritzen-Pflicht gekündigten Mitarbeiter in die Spitäler zurückzukommen. Von ihnen werde für die Arbeit nur noch ein PCR-Test verlangt, gibt man sich reumütig. In den USA wurde die “Impfpflicht” für die Medizin-Branche nun aufgehoben. Den Kliniken hätte sonst ein zu großer Ärzte-Exodus gedroht. Sage und schreibe jeder dritte Klinikangestellte lehne laut CDC die Corona-Spritzen ab, berichten Medien. Die Ablehnung der Genspritzen ist damit gerade in jenem Bereich, der am stärksten mit den schlimmsten Seiten von Covid, nämlich mit den ca. 1% schweren Fällen konfrontiert ist, verglichen mit der restlichen Gesellschaft am größten.

München: 16-jähriger Ägypter ersticht 17-jährigen Gymnasiasten

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am 10. Dezember, einem Freitag Spätnachmittag, ist der 17-jährige Gymnasiast Alex zusammen mit einer gleichaltrigen Freundin an einem belebten Platz in München unterwegs. Sie treffen auf den 16-jährigen Ägypter Mostafa S. und dessen irakischen Begleiter. Es kommt zu einem lautstarken Streit mit Handgemenge. Der Ägypter zieht sein Messer und sticht es […]

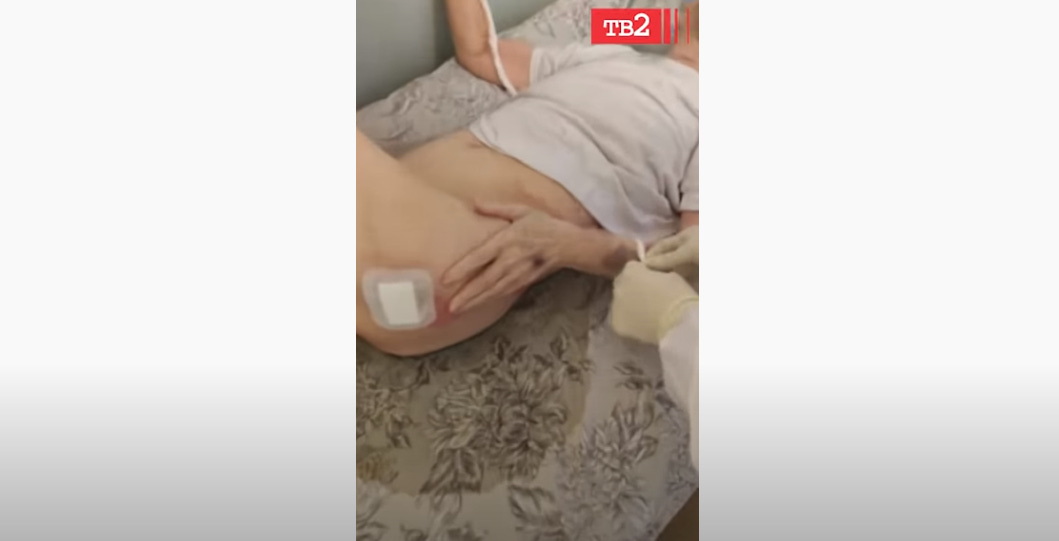

Schlachthof Russland – Wie viele Russen wurden auf dem Altar der öffentlichen Gesundheit geopfert?

Die russische Regierung ist ein eifriger Jünger des hermetischen Kults der Krankenhauskapazität, der neuen esoterischen Religion, die die Welt erobert hat. Der Sinn des Lebens besteht darin, Krankenhausbetten zu schützen – so lautet der zentrale Lehrsatz des globalen Kults.

Aber welche Art von Krankenhausbetten schützen wir hier in Russland?

Den Russen ist es in der Regel untersagt, Angehörige zu besuchen, die in den „roten Zonen“ von COVID schmachten – angeblich, um eine hervorragende Hygiene zu gewährleisten und unnötige Virusübertragungen zu verhindern. Wir sagen „im Allgemeinen“, weil es kreative Wege gibt, diese Regel zu umgehen.

So verkleidete sich beispielsweise ein Mann aus Tomsk als Arzt und verschaffte sich Zugang zu einem örtlichen Krankenhaus, damit er sich um seine kriminell vernachlässigte Großmutter kümmern konnte: Quelle

Die Großmutter von Sergej wurde am 21. Oktober mit COVID-19 und einer Lungenentzündung in das Krankenhaus für Infektionskrankheiten eingeliefert. Die Frau lebt seit einem Jahr von Flüssignahrung, ihr Enkel hatte sie [vor der Einlieferung ins Krankenhaus] mit einer Spritze gefüttert. Sie leidet an Alzheimer und kann nicht mehr gehen.

Nach einiger Zeit erfuhr der Mann von einem Mitbewohner, dass seine Verwandte praktisch nicht gepflegt wurde. Er versuchte, etwas über ihren Zustand und die Pflege im Krankenhaus herauszufinden, aber es kam nichts dabei heraus. Daraufhin kaufte Sergej spezielle Schutzanzüge für die „roten Zonen“ der COVID-Krankenhäuser und verschaffte sich Zugang zu der Abteilung, indem er sich als Arzt ausgab.

Ich ging in das Gebäude und fragte, wo dieser Patient lag, und stellte mich als Therapeut einer anderen Abteilung vor. Als ich die Station betrat, war meine Großmutter mit Urin und Fäkalien bedeckt. Ihr Mund war mit Erbrochenem bedeckt, auf der Stirn hatte sie einen Sauerstoffschlauch, so der Bewohner von Tomsk.

Die Situation im Krankenhaus ist schrecklich: Die Frauen bitten um Wasser. Ich hatte das Gefühl, ich sei im Gefängnis. Ein Schlachthof. Die Ärzte sagen, sie seien überlastet, aber die Stationen sind halb leer. Warum werden die Patienten wie Schweine behandelt? Ich fragte einen Pfleger, warum er die Unterwäsche der Patienten nicht wechseln könne, und er antwortete, er sei zu faul.

Er pflegte seine Großmutter mehrere Tage lang, bevor man ihn entdeckte. Sie starb ein paar Tage später:

Sie boten mir Geld an, damit ich den Mund halte, oder sie würden die Schrauben festziehen. Ich lehnte ab, die Schrauben wurden angezogen, meine Großmutter starb. […]

Sergej sagte, dass er von seiner Großmutter aufgezogen wurde. Sie überlebte den Großen Vaterländischen Krieg [Zweiter Weltkrieg], sie war Rentnerin und eine verdiente Lehrerin, und er wollte nur einen „ruhigen Tod“ für sie zu Hause.

Er dokumentierte sogar seine Besuche in der „roten Zone“, was Russlands wohlwollende Gesundheitsbehörden sehr verärgerte:

Zur Strafe dafür, dass er die Sekte aufgedeckt hatte, wurde Sergey entlassen und Berichten zufolge von den Behörden bedroht.

Sergejs Großmutter war mit Urin und Fäkalien bedeckt. Er sagte, die Windeln, die er für sie mitgebracht hatte, seien später gestohlen worden

Sergejs Großmutter war mit Urin und Fäkalien bedeckt. Er sagte, die Windeln, die er für sie mitgebracht hatte, seien später gestohlen wordenDas betreffende Krankenhaus – die medizinische Abteilung Nr. 2 in Tomsk – hat einen guten Ruf. Im Juli 2020 wurde ein Bericht veröffentlicht: Quelle

[M]illionen Rubel wurden aus dem regionalen Haushalt ausgegeben, um die medizinische Abteilung [für COVID-Patienten] neu auszustatten. Es scheint, dass die medizinische Einheit Nr. 2 bei guter finanzieller Ausstattung eine angemessene Versorgung aller Patienten mit Coronavirus hätte gewährleisten müssen. Und was ist in der Praxis? […]

Die Fenster sind mit Papier dicht verschlossen, die Luft dringt nur durch einen kleinen Spalt im Fenster, aus dem Wasser tropft… Selbst für einen gesunden Menschen ist es sehr schwierig, unter solchen Bedingungen zu atmen, ganz zu schweigen von denen, die eine kranke Lunge haben…

Einigen Ärzten zufolge sind in dieser Station ideale Bedingungen für die Entwicklung einer Lungenentzündung bei den Patienten geschaffen worden. In einem stickigen und feuchten Raum, in dem die Luft nicht normal gelüftet wird, wachsen zwangsläufig Pilze und Schimmel…

Nur ein Einzelfall mögen manche sagen. Dem ist nicht so.

Nahezu identische Bedingungen wurden in einer „roten Zone“ in Nischni Nowgorod festgestellt: Quelle

Polina Markina (Nachname wurde geändert – Anm. d. Red.) hat vor kurzem ihre Großmutter beerdigt. Die letzten Bilder der Frau wurden von ihrer Tochter in der COVID-Station aufgenommen.

Das Foto zeigt eine gebrechliche, grauhaarige alte Frau mit einer Sauerstoffmaske, die unter einem schmutzigen Laken mit Fäkalien und braunen Flecken liegt.

Die Fotos wurden einem Journalisten zur Veröffentlichung zugesandt. Als die Stadt von den Verstößen auf der COVID-Station erfuhr, beschränkte die Krankenhausverwaltung den Zugang zur roten Zone und drohte Markina mit rechtlichen Schritten.

Eine Frau, die ihren Vater aus der gleichen „roten Zone“ gerettet hat, erzählte diese Geschichte:

Er bat ihn, ihn nie wieder in dieses Krankenhaus zu bringen, bat um Essen. Er beschwerte sich, dass er nicht gefüttert oder gewaschen wurde. Er war abgemagert, er hatte Größe 40, er flehte mich an, ihn nicht mehr hierher zu bringen. Als ich begann, seine Kleidung zu wechseln, hatte er einen großen Bluterguss am rechten Oberschenkel, sein Arm war hier geprellt, und er hatte ein Hämatom an der Wange. Sie sagten, er sei gestürzt. Mein Vater sagt, er sei geschlagen worden, man habe ihm Phenazepam gespritzt, damit er schlafen könne, sagt Kuznetsova.

Okay, vielleicht zwei Einzelfälle? Das passiert aber nirgendwo anders, keine Sorge.

In Russland ist es üblich, dass Angehörige Verbandsmaterial und andere notwendige Dinge für hospitalisierte Familienmitglieder bereitstellen. (Das war sogar so, als Ihr bescheidener Moskauer Korrespondent vor vier Jahren eine Woche lang im Krankenhaus lag, nachdem ihm ein unter Drogen stehender Verrückter ein Messer in die Brust gerammt hatte – das ist eine lange Geschichte.) Was passiert also, wenn man keine Verwandten besuchen darf, die nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen? Es scheint, wir haben die Antwort.

Und dann ist da noch die einfache Frage der Haushaltsprioritäten. Es überrascht nicht, dass ein Jahrzehnt neoliberaler Sparmaßnahmen das russische Gesundheitssystem beschädigt hat:

Das gesamte Problem hat nichts mit der COVID zu tun“, sagt der Co-Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Andrei Konoval. „Wir haben einfach das medizinische Nachwuchspersonal als Kategorie von Arbeitnehmern vernichtet.

Am Vorabend der Pandemie, von 2013 bis 2019, sank ihre Zahl in Russland um 64 % – von 687 auf 265 Tausend. Dies sind Daten von Rosstat. Die Kürzungen standen im Zusammenhang mit der Gesundheitsreform und der Umsetzung von Präsidentenerlassen im Mai.

Sogar in Moskau haben die Behörden offen zugegeben, dass eine sehr große Zahl der Todesfälle in der „roten Zone“ auf durch Krankenhäuser übertragene „Superinfektionen“ zurückzuführen ist. Wir haben uns hier ausführlich mit diesem Thema befasst:

Ungeheuerliches Gaslighting

Ende November unterzeichneten die Chefärzte von 11 COVID-Krankenhäusern in ganz Russland einen Brief, in dem sie sogenannte „Impfskeptiker“-Gesetzgeber, Prominente und Aktivisten aufforderten, ihre „roten Zonen“ zu besuchen, damit sie die Schrecken des Coronavirus mit eigenen Augen sehen könnten.

Der Duma-Abgeordnete Jakow Sidorow reagierte auf die Einladung, indem er diese Heiligen der modernen Medizin aufforderte, einen Ausflug in die Trans-Ural-Region zu unternehmen.

„Unser Virus begann nicht mit COVID, sondern mit Einiges Russland“, sagte Sidorow. „Wenn Sie ein Mann mit Prinzipien sind, kommen Sie zu uns und sehen Sie, wie hier Krankenhäuser, Dörfer und Apotheken sterben.“

Interessante Randnotiz: Die schizoide Chefin von RT, Margarita Simonyan, soll die Verfasserin des Briefes über die „rote Zone“ sein. Sie bestreitet dies, sagte aber, dass es ihr eine Ehre gewesen wäre, den Brief zu schreiben. Mit anderen Worten: Sie hat ihn definitiv geschrieben.

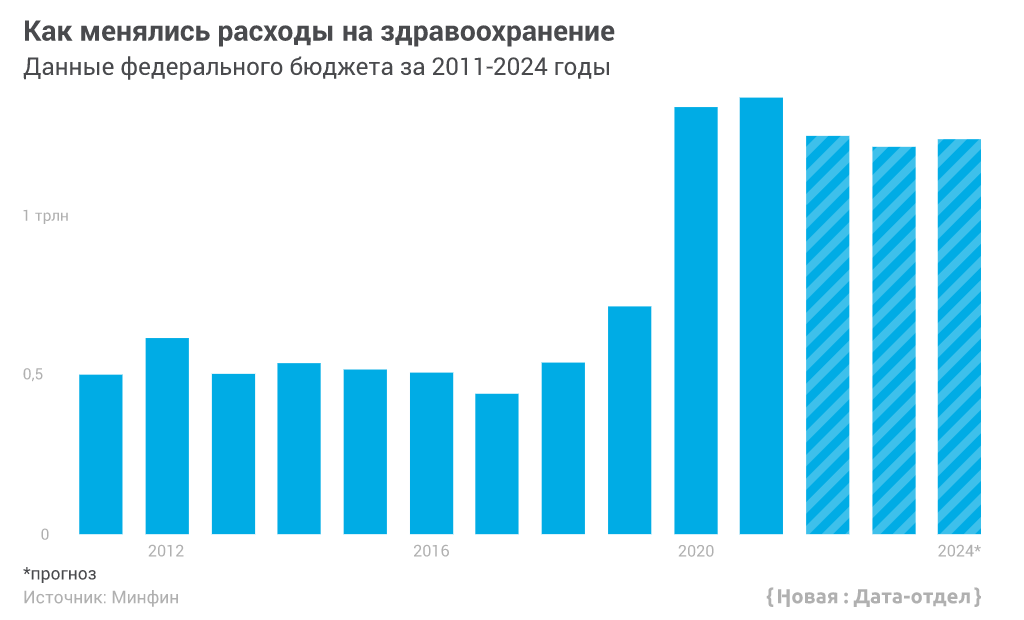

Keine Kosten für die öffentliche Gesundheit gescheut

Anfang dieses Monats unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin den föderalen Haushalt für 2022-24, der Kürzungen im Gesundheitswesen und bei Sozialprogrammen vorsieht.

Wie finanz.ru am 7. Dezember berichtete:

Insgesamt wird der Haushalt 640 Milliarden Rubel (8,6 Milliarden Dollar) im Gesundheitswesen sowie bei der wirtschaftlichen und sozialen Unterstützung der Bürger „einsparen“. Die Regierung plant, fast den gesamten Betrag für eine deutliche Aufstockung der Mittel für die Strafverfolgungsbehörden auszugeben.

Dies ist ein wenig verwunderlich. Zu einer Zeit, in der die russische Regierung eine radikale, zivilisationsverändernde „Volksgesundheits“-Maßnahme beschließt, werden… die Ausgaben für das Gesundheitswesen gekürzt? Warum genau?

„Über den Haushalt suchen wir nach einer Möglichkeit, den Menschen bei der Lösung von Problemen zu helfen“, sagte der Sprecher der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, Ende November.

Die Entscheidung, die Ausgaben für das Gesundheitswesen in einer Zeit wie dieser zu kürzen – in der die Gesellschaft umstrukturiert wurde, um die öffentliche Gesundheit zu schützen, koste es, was es wolle – ist natürlich ein Skandal.

Aber wenn man sich die Zahlen ansieht, stellt man fest, dass Russland die Ausgaben für das Gesundheitswesen zwischen 2019 und 2020 verdoppelt hat.

Wohin ist all dieses Geld geflossen? Sicherlich nicht in die „roten Zonen“ Russlands.

Tatsächlich können wir der russischen Regierung nicht vorwerfen, dass sie die Ausgaben für die Gesundheitsfürsorge gekürzt hat: Es gibt jetzt viel, viel weniger ältere Russen, die versorgt werden müssen. Sechsundzwanzig Prozent der Russen, die den Großen Vaterländischen Krieg überlebt haben, sind in den letzten anderthalb Jahren gestorben – mehr als 310.000 Menschen.

Das ist im Vergleich zu den Vorjahren ein absolutes Novum.

Noch einmal: Wohin ist das Geld geflossen?

Wie viele Russen sind auf dem Altar der öffentlichen Gesundheit geopfert worden?

Das wollen Sie nicht wissen.

Dänemark „verkauft“ Asylstraftäter an den Kosovo

Recht innovativ und mit „guten Argumenten“ hinterlegt, verfrachtet Dänemark nun seine straffällig gewordenen Asylwerber ohne Aussicht auf Bleibeanspruch, um gutes Geld in den unter chronischem Geldmangel leidenden Kosovo. Rund 210 Mio. Euro soll Dänemark dafür „springen“ lassen. Die beiden Länder haben das entsprechende Abkommen am 21.12.2021 unterzeichnet.

Der dänische Justizminister Haekkerup versicherte, dass in der „ausgelagerten“ Strafanstalt auf dem Balkan dieselben Regeln gelten würden wie in dänischen Haftanstalten. Er gehe davon aus, dass das Abkommen einer Prüfung durch den europäischen Gerichtshof für Menschenrechte standhalten werde.

Auslagerung wegen Platzmangel

Die dänische Regierung geht davon aus, dass es in den nächsten Jahren rund 1.000 Plätze zu wenig in den Gefängnissen des Landes geben werde. Da bietet sich der chronisch in Geldnöten befindliche Kosovo geradezu an. Die Auslagerung werde ausschließlich Abschiebehäftlinge aus Drittländern betreffen.

Genialer Schachzug, ganz nach dem Motto, „wer zuerst kommt malt zuerst“. Diesem Beispiel werden in Zukunft noch einige andere Staaten folgen, die sich der „Gutmenschen-Diskussion“ über die Rechtswidrigkeit von Abschiebungen straffällig gewordener Asylwerber einfach nicht mehr stellen wollen. Ausgenommen Deutschland selbstredend, die Ampel wird das zu verhindern wissen.

Plan angeblich öffentlich umstritten

Insgesamt beeilen sich die Mainstream-Medien auch gleich zu betonen, dass dieser Plan in der breiten Öffentlichkeit höchst umstritten sei. Viele würden sich fragen ob die in Dänemark herrschenden Haftbedingungen im Kosovo auch eingehalten würden, ereifert man sich lautstark. Des Weiteren sorge man sich um die Besuchsmöglichkeiten von Angehörigen der Häftlinge. Nun, möglicherweise sollte man jenen Angehörigen dann gleich Hotelgutscheine für einen Aufenthalt in Pristina mit ins Packet packen.

Im dänischen Parlament hingegen besteht ein weitgehender breiter Konsens über diesen Plan, über alle Fraktionen hinweg.

210 Millionen Euro für den Kosovo

Als Gegengeschäft für die Aufnahme der „Asylwerber-Häftlinge“ erhält der Kosovo 210 Millionen Euro vom Staate Dänemark. Das Geld soll dort für Kapitalinvestitionen in erneuerbare Energien fließen, hört man aus Pristina.

Mit diesem Slogan sind heut zu Tage alle ruhig zu stellen, da zeitgeistig und enorm nachhaltig klingend. Derzeit herrscht im Kosovo die Stromgewinnung aus Kohlekraftwerken vor, da klingt es gleich viel glaubwürdiger. Ein Teil des Geldes soll auch in die Verbesserung der allgemeinen Infrastruktur des kosovarischen Strafvollzuges fließen, wird aus Pristina bekräftigt.

Im Zuge dieses Deals ist man nun von Seiten der Befürworter der nicht enden wollenden „welcome to Europe“-Politik heftigst darum bemüht. eine Grundsatzdissusion über das Verhältnis der Dänen zu „Fremden“ vom Zaun zu brechen.

Mit internationalen Entwicklungen hätte das Land immer Mühe gehabt, die Außen-und Innenpolitik würden strikt voneinander getrennt und es hätte in den letzten Jahren immer wieder die Tendenz gegeben, abgewiesene Ausländer zu isolieren, tönt es von Seiten der „Auslagerungsgegner“.

Einst hatte nämlich die vormalige bürgerliche Regierung versucht, ein Abschiebegefängnis auf einer Ostseeinsel zu errichten. Dies scheiterte dann, wie nicht anders zu erwarten, am Widerstand der dort lebenden Bevölkerung.

Spannend bleibt in jedem Falle, welche vom Asylansturm geplagten Ländern Europas dem Muster folgen werden, um sich dem ungeteilten „Zorn der Willkommensklatscher“ auszuliefern.