Kategorie: Nachrichten

Die überraschenden wirtschaftlichen Ergebnisse Polens

Polen geht es im Vergleich zu anderen Ländern der Europäischen Union angesichts der durch die Gesundheitsbeschränkungen verursachten Krise – mit einem BIP-Rückgang von nur 2,8 % im Jahr 2020 und einem prognostizierten Wachstum von 3,1 % in diesem Jahr bzw. 5,1 % im Jahr 2022 (laut Prognosen der Europäischen Kommission) –wirtschaftlich recht gut. Von der gesamten EU schnitt nur Litauen mit einem BIP-Rückgang von 0,9 % im Jahr 2020 besser ab. Zwei weitere EU-Länder hatten eine Rezession unter 3%: Schweden und Estland.

Diese vorteilhafte Positionierung Polens ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass es nie so strenge Beschränkungen wie in anderen europäischen Ländern (mit der bemerkenswerten Ausnahme Schwedens) wie Großbritannien, Frankreich, Italien oder Spanien angewandt hat oder dass polnische Kleinunternehmer zu verschiedenen Tricks greifen, um trotz der Verbote weiter tätig zu sein, sondern auch auf das Gewicht seiner Industrie, die von den Beschränkungen weniger betroffen ist als Dienstleistungen. Im Jahr 2019 lag der Anteil der Industrie (ohne Baugewerbe) am BIP in Polen bei 25,1 %, verglichen mit 24,2 % in Deutschland, 19,6 % in Italien, 15,8 % in Spanien, 13,5 % in Frankreich und 13,3 % in Großbritannien.

Im März war der Wert der Auftragseingänge polnischer Industrieunternehmen um 33,1 % höher als im März 2020, und der Wert der Exportaufträge stieg um 37,7 %, aber es stimmt, dass der Frühlingsstau Mitte März 2020 begonnen hatte, ein Monat, in dem die verkaufte Produktion der Industrie um 2,5 % im Vergleich zum gleichen Monat des Jahres 2019 gesunken war.

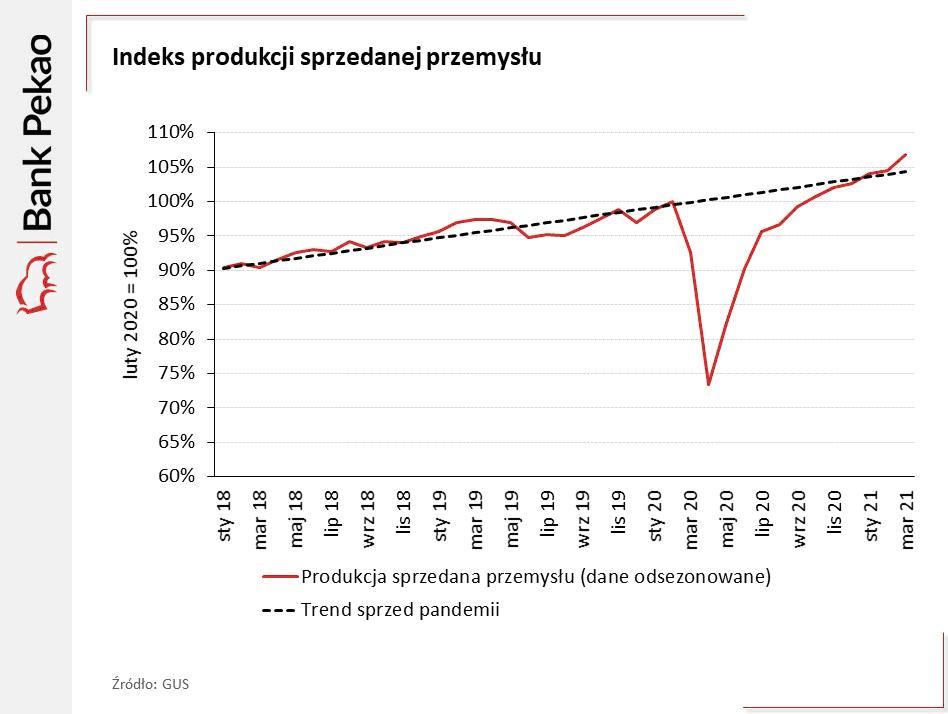

Auch im März 2021 stieg die verkaufte Produktion der Branche um 18,9 % im Vergleich zum Vorjahresmonat und damit um den größten Zuwachs seit 15 Jahren, nachdem sie im Februar 2021 um 2,7 % im Vergleich zum Februar 2020 gestiegen war. So stiegen die Umsätze der polnischen Industrie im März wieder über das Niveau, das sich normalerweise aus dem Aufwärtstrend vor der Pandemie ergibt, wie diese am 21. April von der Bank Pekao veröffentlichte Grafik zeigt, die auf Daten des polnischen Amtes für Statistik GUS basiert:

Rote Linie: verkaufte Industrieproduktion (ohne saisonale Faktoren); gestrichelte Linie: Trend vor der Pandemie; (Erfassungszeitraum: Januar 2018 bis März 2021)

Rote Linie: verkaufte Industrieproduktion (ohne saisonale Faktoren); gestrichelte Linie: Trend vor der Pandemie; (Erfassungszeitraum: Januar 2018 bis März 2021)

Zu den Faktoren, die das gute Abschneiden der polnischen Industrie trotz der Pandemie unterstützen, gehört die verbesserte wirtschaftliche Lage in der deutschen Industrie. Fast 30 % der polnischen Exporte entfallen auf Deutschland (29 % im Januar-Februar 2021, verglichen mit 6,2 % für Frankreich, 5,5 % für Tschechien, 4,9 % für Italien, 4,8 % für Großbritannien und 4,4 % für die Niederlande, um nur die wichtigsten Märkte für polnische Exporte zu nennen).

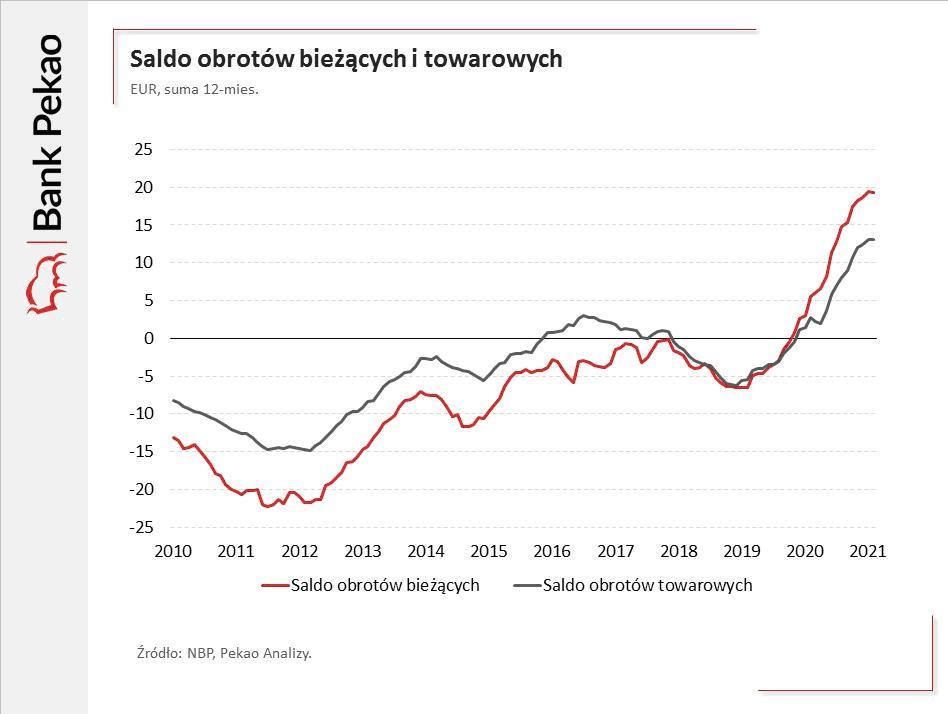

Trotz der Krise setzen die gesamten polnischen Warenexporte ihre im letzten Jahr beobachtete Aufwärtsdynamik fort, mit einem Anstieg von 6,2 % auf 21,3 Mrd. € im Februar 2021 im Vergleich zum Februar 2020, d.h. vor den ersten Sanitärmaßnahmen. Gleichzeitig stiegen die Importe um 6% (ebenfalls in Euro). Polens Leistungsbilanz ist daher weiterhin sehr positiv, wie diese von der Bank Pekao veröffentlichte Grafik auf Basis von Daten der Zentralbank (NBP) zeigt:

Leistungsbilanzsaldo in Euro, Summe der letzten 12 Monate: Rote Linie: Leistungsbilanzsaldo (gesamt); Schwarze Linie: Leistungsbilanzsaldo der Waren

Leistungsbilanzsaldo in Euro, Summe der letzten 12 Monate: Rote Linie: Leistungsbilanzsaldo (gesamt); Schwarze Linie: Leistungsbilanzsaldo der Waren

Die Dynamik der Exporte ist somit neben dem Wachstum der Industrieproduktion ein zweiter wichtiger Faktor, der die gute Leistung der Wirtschaft in Polen in dieser Zeit der Pandemie erklärt. Diese Dynamik erklärt sich zum Teil aus der Tatsache, dass Polen nicht zur Eurozone gehört und daher seine nationale Währung, den Zloty, floaten lassen konnte. Der durchschnittliche Wert des Zloty lag vor der Pandemie bei 4,20–4,30 Zloty pro Euro und schwankt seit März 2020 zwischen 4,40 und 4,65 Zloty pro Euro.

Nach Sektoren betrachtet, schneidet das polnische Baugewerbe schlechter ab als die Industrie, da das Baugewerbe im März 2021 im Vergleich zum März 2020 um 10,8% zurückging. Wie die Industrie leidet auch dieser Sektor unter den stark gestiegenen Rohstoffpreisen (+4,5 % zwischen März 2020 und März 2021, bei einer Gesamtinflation von 3,2 % im gleichen Zeitraum, davon 7,3 % allein für Dienstleistungen und 1,9 % für Waren). Der Agrarsektor hat zwar viele Probleme, aber nicht besonders unter der Pandemie selbst gelitten, und die polnischen Lebensmittelexporte sind 2020 sogar um 7 % gewachsen, nach 6,9 % im Jahr 2019.

Im Dienstleistungssektor boomten die Exporte von Unternehmensdienstleistungen im Jahr 2020 mit einem Exportwachstum von über 10 % und einem Gesamtexportwert von über 28 Mrd. USD, während die gesamten Dienstleistungsexporte von 69,9 Mrd. USD im Jahr 2019 auf 67,2 Mrd. USD im Jahr 2020 sanken. Im Bereich der Unternehmensdienstleistungen hat sich Polen als krisenresistenter erwiesen als beispielsweise Indien – ein großer Konkurrent in diesem Sektor –, was zum Teil dem Niveau seiner Infrastruktur zu verdanken ist, die einen schnellen und nahtlosen Übergang zur Telearbeit in den ersten Wochen der Sperrung im Frühjahr 2020 ermöglicht hat.

Für die Wirtschaft insgesamt bleibt die Arbeitslosenquote in Polen die niedrigste in der gesamten Europäischen Union, und der Durchschnittslohn im Unternehmenssektor stieg zwischen März 2020 und März 2021 sogar um 8%. Die nach polnischer Methodik berechnete Arbeitslosenquote lag im März 2021 bei 6,4 %, verglichen mit 5,4 % im März 2020 und 6,2 % im Dezember 2020 sowie 6,5 % im Januar 2021. Aber nach den Kriterien von Eurostat berechnet, lag die Arbeitslosigkeit in Polen im März nur bei 3,1 %, verglichen mit 3,2 % in der Tschechischen Republik, 3,5 % in den Niederlanden, 3,9 % in Ungarn und z.B. 4,5 % in Deutschland und 7,9 % in Frankreich, bei einem EU-Durchschnitt von 7,4 % und 8,1 % in der Eurozone.

Die Kehrseite der Medaille ist die Inflation: Mit 4,3 % im Jahresvergleich im April nach 3,2 % im März und mit Zinsen nahe der Nulllinie frisst die Inflation die polnischen Ersparnisse auf, was den Anstieg der Immobilienpreise weiter anheizt, da die Sparer versuchen, ihr Geld zu investieren – trotz der Rezession im Jahr 2020. Die andere Kehrseite sind die sich ausweitenden öffentlichen Defizite.

Mit 161,5 Milliarden Zloty (6,9 % des BIP, was dem EU-Durchschnitt entspricht) hat sich das Defizit der öffentlichen Finanzen im Jahr 2020 verzehnfacht! Infolgedessen ist die Staatsverschuldung in nur einem Jahr von 45,6 % des BIP auf 57,5 % des BIP gestiegen, was aber immer noch viel niedriger ist als in anderen großen europäischen Ländern, wobei der EU-Durchschnitt bei über 90 % liegt.

Olivier Bault ist Franzose und lebt seit dem Anfang der 1990er Jahre in Polen; er ist der Korrespondent in Polen für die Visegrád Post und die französische Tageszeitung Présent. Als freiberuflicher Journalist, der das Geschehen in Polen und Europa aufmerksam verfolgt, veröffentlicht er auch auf Polnisch in der polnischen Wochenzeitung Do Rzeczy und auf Englisch auf dem Portal Remix News.

Olivier Bault ist Franzose und lebt seit dem Anfang der 1990er Jahre in Polen; er ist der Korrespondent in Polen für die Visegrád Post und die französische Tageszeitung Présent. Als freiberuflicher Journalist, der das Geschehen in Polen und Europa aufmerksam verfolgt, veröffentlicht er auch auf Polnisch in der polnischen Wochenzeitung Do Rzeczy und auf Englisch auf dem Portal Remix News.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei der VISEGRÁD POST, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei der VISEGRÁD POST, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

RKI meldet 6922 mutmaßliche Corona-Neuinfektionen – Inzidenz steigt auf 119,1 – kommt jetzt die Vierte Welle?

Berlin – Das künstliche Drama nimmt kein Ende: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Montagmorgen vorläufig 6.922 mutmaßliche Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 24 Prozent oder 2.238 Fälle weniger als am Montagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz stieg trotzdem laut RKI-Angaben von gestern 118,6 auf heute 119,1 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben […]

Ungarn: Pro und Contra zum Modellwechsel im Hochschulwesen

Von György Germán, Goethe-Institut Budapest

Argumente und Gegenargumente, Zuversicht und Besorgnis, Erläuterungen aus Kreisen der Fachpolitik und der Politik prallten im letzten knappen Monat aufeinander: in einer nicht ohne Emotionen geführten Debatte zur Umstrukturierung des ungarischen Hochschulwesens. Fachleute und Laien, Lehrende und Studierende, Politiker*innen und Bürger*innen hielten es für wichtig, ihre Meinung – in den Medien vorrangig ihre Gegenmeinung – zu äußern. Fachliche Diskussionen allerdings bekamen weniger öffentliche Aufmerksamkeit.

Unser Beitrag widmet sich der Aufgabe, die Standpunkte der Regierung und der Nichtregierungskreise vorzustellen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Bis zum 29. Januar 2021, also vor der Entstehung dieses Artikels, sind in den Senaten aller von der Regierung angesprochenen Hochschulen die Entscheidungen gefallen: für den Modellwechsel.

DIE ARGUMENTE DER REGIERUNG FÜR DEN MODELLWECHSEL

Laut der Argumentation der Regierung ist die Notwendigkeit eines alternativen Trägerschaftsmodells durch heimische und internationale Forschungen untermauert. In der Tat ist der Modellwechsel keine ungarische Besonderheit; Maßnahmen zur Umstrukturierung im Hochschulbereich lassen sich global beobachten. Auch die wachsende Rolle externer Teilnehmer, die Umwandlung der Verwaltungsformen und die Stärkung des Leistungsprinzips gemäß verschiedener Indikatoren und institutioneller Rangfolgen stellen einen internationalen Trend dar. Die ungarische Regierung vertritt den Standpunkt, dass die Institutionen in der geplanten neuen Trägerschaftsform flexibler und schneller auf wirtschaftliche Bedürfnisse reagieren können und dass das auf diese Weise berechenbarer funktionierende operationelle Umfeld zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulbildung beitragen werde, wodurch ungarische Jugendliche zu den Gewinnern der Zukunft gehören sollen.

Eines der mit dem Modellwechsel gesetzten Ziele sei es, die Universitäten zum Motor des ungarischen gesellschaftlichen Lebens, der akademischen Bildung und der wirtschaftlichen Entwicklung zu machen, damit – als Grundlage für die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit sowohl der jeweiligen Region als auch des Landes – ein Dienstleistungshintergrund in Bildung, Forschung, Innovation, Kunst, Sport und Kultur entstehen kann.

Für all dies wurde auch staatliche Garantie in Aussicht gestellt: Die Finanzierungsgrundlagen sollen in langfristigen Rahmenverträgen niedergelegt werden, die ab 2022 mit den Hochschulen abzuschließen sind, um eine stabile und planungssichere Zukunft zu gewährleisten. Darüber hinaus hofft die Regierung auf eine als Folge des Modellwechsels gesteigerte Fähigkeit der Institutionen, eigene finanzielle Einnahmen zu erwirtschaften.

Wie soll all dies vonstatten gehen?

Die Universitäten werden auch in Zukunft öffentliche Aufgaben wahrnehmen, während ihr Rechtsstatus und ihr operationelles Modell umgewandelt werden: Sie werden dann nicht mehr dem staatlichen Haushalt unterordnet sein, sondern nach einem Regelwerk außerhalb des Staatshaushalts agieren, in der Trägerschaft von staatlich gegründeten vermögensverwaltenden Stiftungen. Somit werden die Universitäten aus dem Kreis der Institutionen in direkter staatlicher Trägerschaft herausgenommen, und die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben unmittelbar notwendige Infrastruktur geht in ihr Eigentum über. Die Stifterrechte der vermögensverwaltenden Stiftungen verbleiben zurzeit bei der Regierung, ab dem 1. Januar 2022 hat diese jedoch die Option, die Stifterrechte dem Kuratorium zu übertragen.

Laut jetziger Planung würde sich der Staat nicht aus der Finanzierung der Grundaufgaben der vor der Umstrukturierung stehenden Institutionen zurückziehen (mit Ausnahme der Corvinus-Universität Budapest), er sieht eine ständige Präsenz als Auftraggeber vor. Nach österreichischem Modell würden die Institutionen je nach spezifischem Aufgabenfeld, aufgrund vorab festgelegter Leistungsindikatoren, im Rahmen einer mittelfristigen Finanzierung wirtschaften, und sie könnten – durch die Erleichterung ihrer Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen – flexibler mit Marktteilnehmern kooperieren. Als positives Argument wurde die Möglichkeit genannt, im neuen Modell eine leistungsorientiert differenzierte Vergütung als Motivationsfaktor einrichten zu können. Um dies zu unterstreichen, wurde die Nachricht lanciert, dass im Staatshaushalt die Mittel für die – während des Umstrukturierungsprozesses zugesagte – Erhöhung der persönlichen Vergütungen von zweimal 15 % (2021, 2022) für jede Institution bereitgestellt worden sind, die sich in der Trägerschaft des Staates oder in der einer vom Staat gegründeten vermögensverwaltenden Stiftung befindet. Die betroffenen Hochschulinstitutionen wurden sogar darüber informiert, welche Summen aus dem EU-Hilfsfonds den Institutionen, die am Modellwechsel beteiligt sind, zur Beseitigung der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Schäden zur Verfügung gestellt werden könnten.

WAS BISHER GETAN WURDE

Zum 1. August 2020 wurden die Stifter- und Verwaltungsrechte der Veterinärmedizinischen Universität Budapest, der Universität Miskolc, der Moholy-Nagy-Universität für Kunst und Design, der John-von-Neumann-Universität, der Universität Sopron und der István-Széchenyi-Universität an vermögensverwaltende Stiftungen übertragen. Danach folgte die Universität für Theater- und Filmkunst, die zum 1. September 2020 ebenfalls in eine Privatuniversität in der Trägerschaft einer vermögensverwaltenden Stiftung umgewandelt wurde. Im Januar 2021 wurde den Senaten weiterer fünf Institutionen (Universität Debrecen, Universität Dunaújváros, Universität Pécs, Universität Szeged, Semmelweis-Universität Budapest) ein Ermessensspielraum eingeräumt, und man entschied sich ohne Ausnahme für den Modellwechsel.

Wenn der oben beschriebene Modellwechsel an sich so viele positive Änderungen mit sich bringt, woher rühren dann der Widerstand und Zweifel der unmittelbar und mittelbar Betroffenen? Im folgenden Teil dieses Schreibens zeigen wir eine Auslese der in Hochschulforen und in den Medien geäußerten Gegenargumente.

ZWEIFEL BEZÜGLICH DES MODELLWECHSELS IM HOCHSCHULWESEN

Die meisten Gegenargumente wurden im Zusammenhang mit der Festlegung des Kompetenzbereichs der praktisch nicht absetzbaren und nicht vorrangig anhand von fachlich-wissenschaftlichen Gesichtspunkten ernannten Kuratorien laut. Den Plänen zufolge kann nämlich die Satzung der privaten Hochschulinstitutionen auch vorsehen, dass es dem Träger (das heißt: der vom Staat gegründeten Stiftung) obliegt, den Haushalt und den Haushaltsplan sowie die Satzung der Institution zu verabschieden, den Jahresbericht anzunehmen und dem Kauf oder der Gründung einer Wirtschaftseinheit zuzustimmen. Auch die Zuständigkeit für das Ausschreibungsverfahren für den Posten des*der Rektor*in kann laut Satzung beim Kuratorium liegen. Damit wäre die jahrhundertealte institutionelle Autonomie der Universitäten aufgehoben; Entscheidungskompetenzen der Universitätsgremien und Senate, die wesentliche Fragen betreffen, würden praktisch an das Kuratorium übertragen werden. Fällt demnach fortan die Verabschiedung der Geschäftsordnung von Universitäten in den Zuständigkeitsbereich der Kuratorien, so öffnet das Tür und Tor für die Einmischung in wissenschaftliche und pädagogische Fragen – was ernsthafte Zweifel aufkommen lässt (siehe zum Beispiel das Recht, die leitenden Lehrkräfte für die einzelnen Klassen der Universität für Theater- und Filmkunst zu ernennen)

UNSICHERE EIGENTUMSVERHÄLTNISSE BEZÜGLICH DES HOCHSCHULVERMÖGENS

Die Aufsichts- und Eigentumsrechte der staatlichen Universitäten werden Stiftungen des öffentlichen Rechts übertragen, deren Vorsitzende und Mitglieder gleichzeitig die Eigentümerrechte ausüben. Die Hochschulen sollen das Vermögen erhalten, und die für ihre Arbeit erforderlichen Ressourcen sollen auch weiterhin aus dem Staatshaushalt kommen. Wer garantiert, fragen die Zweifelnden, dass die Hochschulen diese Ressourcen auch in Zukunft erhalten werden, dass das Vermögen nicht den Kuratorien übereignet wird und dass die Hochschulen nicht gezwungen werden, auf Angebote hin, „die sie nicht ablehnen können“, ihr Vermögen zu veräußern?

WAS BEWIRKT DIE REDUKTION DER RECHTSVERPFLICHTUNGEN IM ÖFFENTLICHEN BESCHAFFUNGSWESEN?

Zwar beurteilt es die Regierung positiv, dass die den Modellwechsel vollziehenden Hochschulen in der Provinz von den Einschränkungen, die für den Staatshaushalt gelten, befreit werden und dass inländische und ausländische Entwicklungsgelder durch die Reduktion der Verpflichtungen im öffentlichen Beschaffungswesen für sie leichter zugänglich werden; trotzdem legen viele dies anders aus: Kommt den Kuratorien die entscheidende Rolle zu, was die Auswahl der Gewinner von Ausschreibungen in den Bereichen Investitionen, IT-Entwicklung und Beschaffung notwendiger Arbeitsmaterialien betrifft, so kann das den Boden für Korruption und Missbrauch bereiten. Manche Stimmen sagen, man hätte vielmehr Änderungen am Gesetzesumfeld – welches das Hochschulwesen wirtschaftlich lähmt – vornehmen sollen, anstatt das Modell von Verwaltung und Trägerschaft umzuwandeln.

„UNPRODUKTIVE“ WISSENSCHAFTEN

Viele machen sich Sorgen um die „unproduktiven“ Gebiete – beispielsweise um philosophische Fächer oder die Künste – und befürchten, dass diese in den Hintergrund gedrängt werden könnten, wenn die Hochschulen finanzielle Erfolge anstreben sollen und daran gemessen werden. Auch die als „Trost“ gedachte Anspielung auf eine Redewendung ist eher unglücklich und degradierend formuliert, nämlich: Es sei zwar eine natürliche Bestrebung, dass man sich „bis zum Saum seiner eigenen Decke strecken“ möge; es könne aber – wenn notwendig – aus Solidarität ermöglicht werden, dass die betroffene Hochschule noch ein paar Zentimeter „drannähen“ darf.

Professor Mihály Szajbély betonte in seiner nun veröffentlichten Wortmeldung in der Sitzung der Universität Szeged vom 29. Januar 2021: „Es ist eine unglückliche Bildungspolitik, die nicht davon ausgeht, dass die Finanzierung der Bildung eine staatliche Aufgabe ist und stattdessen die Hochschulen auf eine Bahn der Selbsterhaltung, in den Wettbewerb mit Marktteilnehmern lenkt. Dieser Zwang ist von Anfang an ein Faktor zur Verringerung der Autonomie. Er misst die Bildungs- und Forschungstätigkeit nicht an ihrem eigenen Wert, sondern am direkten wirtschaftlichen Ertrag. Dadurch werden die Institutionen gezwungen, ihren akademischen Auftrag in den Hintergrund zu drängen.

SOZIALE AUSWIRKUNGEN

Auch bezüglich der langfristigen sozialen Auswirkungen des Modellwechsels gibt es viele Bedenken. Der Staat plant nämlich, 20- bis 22-jährige Rahmenverträge mit den Institutionen abzuschließen und diese dann in kurzfristigen Finanzierungsvereinbarungen zu aktualisieren. Viele meinen, dass dies unweigerlich zur Verringerung der Zahl der staatlich finanzierten Studienplätze bzw. zur Erhöhung der Zahl der gebührenpflichtigen Studienplätze und auch der Studiengebühren selbst führen würde. József Pálinkás, ehemaliger Präsident der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, schreibt in seinem Beitrag Der Modellwechsel der Hochschulen ist für die Fidesz lediglich eine Machtfrage im Wochenmagazin HVG (Heft vom 13. Januar 2021): „Im Prinzip werden diese Institutionen (…) schon als Privatinstitutionen funktionieren. Warum ist das schlecht für das Land? Deshalb, weil die wichtigsten Fächer in der Hochschulausbildung durch eine derartige Umstrukturierung der Institutionen immer mehr in Richtung einer gebührenpflichtigen Ausbildung getrieben werden können. Die entscheidende Mehrheit der Familien wird die finanziellen Mittel nicht aufbringen können, ihren begabten Kindern durch Lernen einen sozialen Aufstieg zu ermöglichen, damit sie gute Stellen besetzen können im Justiz‑, Verwaltungs- oder Gesundheitswesen, bis hin zu Positionen an Universitäten.“

Die kurz bemessene Frist für eine Entscheidung seitens der Senate für oder gegen den Modellwechsel, der Mangel an breiter gefächerten Informationen und die mangelnde Abstimmung mit allen Beteiligten sorgen für schlechte Stimmung und viele Spannungen. Die sachlich-fachliche Argumentation wird von Aversionen gegenüber der Regierung überschattet, was die Herausbildung objektiver Meinungen und Standpunkte erschwert. Die Umstrukturierung des Hochschulwesens wird von Plänen, Visionen, von sehr vielen unbeantworteten Fragen und von der Suche nach Garantien begleitet.

Es ist zu befürchten, dass mit Antworten nicht in den nächsten Wochen zu rechnen ist. Und langfristig werden mahnende Stimmen – „Siehe da, ich habe es vorausgesagt!“ – in den meisten Fällen in Vergessenheit geraten.

![]() Dieser Beitrag erschien zuerst beim Goethe-Institut Budapest und in deutscher Übersetzung von Lutz Heis bei UNGARNREAL, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

Dieser Beitrag erschien zuerst beim Goethe-Institut Budapest und in deutscher Übersetzung von Lutz Heis bei UNGARNREAL, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

Kein Witz: Impfen bei Graf Dracula – „Impf-Events“ in gruseliger Atmosphäre

Um möglichst viele Menschen zu einer Corona-Impfung zu bewegen, ließen sich die rumänischen Behörden ein Grusel-Event der besonderen Art einfallen: Besucher des Schloss Bran, bekannt als Dracula-Schloss, können sich dort impfen lassen.

„Kühnheit und Verantwortungsbewusstsein“

Bislang verbreitete Fürst Vlad Tepes, besser bekannt als Dracula, Furcht und Schrecken, indem er seinen Opfern per Biss Blut abzusaugen pflegte. So zumindest die Sage. Heute haben Vampire nicht nur ausgedient, das Gegenteil ihrer schaurigen Praktik ist derzeit angesagt: Statt Bisse gibt’s „Piks“ und statt Blutverlust bekommt man eine Impfladung verpasst. Der 39-jährige Liviu Necula, ein mutiger Schlossbesucher, berichtet:

„Ich bin gekommen, um das Schloss mit meiner Familie zu besichtigen und als ich den Aushang gesehen habe, habe ich all meinen Mut zusammengenommen und mich impfen lassen.“

Mutige Impfwillige wie Liviu Necula, die sich im Dracula-Schloß einen Kick der besonderen Art holen wollen, erhalten ein Zertifikat, das ihnen „Kühnheit und Verantwortungsbewusstsein“ bescheinigt, sowie eine kostenlose Führung durch die Folterkammer. Die Aktion richte sich vor allem an Touristen, aber auch an Einheimische und Angestellte des Schlosses, so Marketingdirektor Alexandru Priscu, wie der Kurier, die WAZ und andere Medien berichten.

Womit wohl der Ganze Irrsinn rund um sie sogenannte Pandemie um eine Facette reicher wird. Für Leute, die noch geradeaus denken können, ist dieser Wahn nur mehr schwer zu ertragen.

Spenden und als Dankeschön Aufkleber erhalten:

Endlich sinkt die Inzidenz – ein Ergebnis der „Notbremse“?

Die Inzidenzzahlen gingen zuletzt deutlich zurück – endlich. Befürworter der „Bundes-Notbremse“ sehen sich bestätigt. Zurecht? Experten sehen keinen eindeutigen Zusammenhang. Auch Studien sprechen dagegen.

Der Beitrag Endlich sinkt die Inzidenz – ein Ergebnis der „Notbremse“? erschien zuerst auf reitschuster.de.

BionTech/Pfizer hat in der EU gewonnen, Sputnik-V kommt wohl nicht nach Deutschland

Dass die EU bei Corona-Impfungen voll auf das experimentelle mRNA-Verfahren setzt, ist schon lange offensichtlich. Nun wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Die EU hat sich bereits festgelegt, dass Kinder nur mit dem Pfizer-Impfstoff geimpft werden sollen und außerdem hat die EU gerade 1,8 Milliarden Dosen des Pfizer-Impfstoffs bestellt. Dabei hat die EU nur knapp 450 […]

Der Beitrag BionTech/Pfizer hat in der EU gewonnen, Sputnik-V kommt wohl nicht nach Deutschland erschien zuerst auf Anti-Spiegel.

Unerwartete Geschlechtsumwandlung durch Google

Etwas Corona-Kontrast-Programm zum Lachen: Mein Versuch, einen russischen Lied-Klassiker mit Google zu übersetzen, brachte mir fast einen Lachkrampf ein – das Programm scheint derart auf politische Korrektheit und Gender-Balance fixiert, dass eine völlig absurde Farce herauskam.

Der Beitrag Unerwartete Geschlechtsumwandlung durch Google erschien zuerst auf reitschuster.de.

Weltweite Beunruhigung: Immer mehr Tote und Verletzte durch Covid-Impfungen

Jenseits dessen, was uns in Regierungsbulletins, Nachrichten, Leitartikeln und Kommentaren aufgetischt wird, lässt sich die verstörende Wahrheit nicht länger abstreiten: Die Covid-Impfung wird zum Sicherheits- und Gesundheitsproblem. Von einem „Erfolg“ kann nur noch sprechen, wer die Opfer zynisch gegen die angeblich „Geschützten“ (von denen die meisten ohnehin nie schwer erkrankt wären) aufrechnet. Die kognitive und […]

Bei Malaria ist auf einmal alles anders als bei COVID-19 – Warum nur?

Vielleicht haben Sie von R21/MM gehört, einem neuen Impfstoff gegen Malaria, der an der University of Oxford entwickelt wurde. Der Impfstoff befindet sich gerade in Phase-II-Trials in Burkina Faso, genau in Nanoro. Die Forschergruppe, die für die Entwicklung des Impfstoffs und dessen Test verantwortlich ist, hat am 5. Mai 2021 im Lancet einen Beitrag veröffentlicht, […]

Vielleicht haben Sie von R21/MM gehört, einem neuen Impfstoff gegen Malaria, der an der University of Oxford entwickelt wurde. Der Impfstoff befindet sich gerade in Phase-II-Trials in Burkina Faso, genau in Nanoro. Die Forschergruppe, die für die Entwicklung des Impfstoffs und dessen Test verantwortlich ist, hat am 5. Mai 2021 im Lancet einen Beitrag veröffentlicht, […]

München: Randale im Englischen Garten – Vorgeschmack auf Sommer?

Am Samstag kam es in München im Englischen Garten zu einer doch recht heftigen Auseinandersetzung zwischen Polizei und Jugendlichen. Es ging nicht um eine Corona-Demo, sondern der Anlass war ein anderer. Was der Vorfall allerdings zeigt: Immer mehr Leute und gerade die Feier- und Eventszene hat keine Lust mehr auf „Zuhause bleiben“. Da kann man […]

Ärztetag: „Die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe erlangen Familien nur mit geimpften Kindern zurück“

“Das Recht auf Bildung mit Kita- und Schulbesuch kann im Winter 2021/2022 nur mit einer rechtzeitigen COVID-19-Impfung gesichert werden”, heißt es in einem Beschluss der Hauptversammlung der Bundesärztekammer. Sie fordert die Regierung auf, unverzüglich eine COVID-19-Impfstrategie für Kinder zu entwickeln.

Der Beitrag Ärztetag: „Die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe erlangen Familien nur mit geimpften Kindern zurück“ erschien zuerst auf reitschuster.de.

Kältester April in Deutschland seit 1977 (Minimum des Sonnenzyklus‘ 20), und selbst NASA-Forscher räumen einen sich abkühlenden Planeten ein

Einführung des Übersetzers: An sich wäre das hier eine Meldung für den „Kältereport“, und dort war es auch schon erwähnt worden. Aber in diesem Beitrag stehen weiter unten auch viele Hintergrund-Informationen, weshalb dieser Beitrag in Gänze übersetzt wird. – Ende Einführung.