Blog-Seite

„Ich fühlte mich regelrecht geistig erfrischt und beschwingt“ – ein Fernsehtipp

„So macht Journalismus Spaß“. Das musste unser Autor Udo Brandes unwillkürlich denken, als er mehr zufällig als absichtlich Sonntagabend beim Zappen auf das Interview von Richard David Precht mit Pankaj Mishra stießt. Er empfiehlt: Schauen Sie sich das Interview in der Mediathek des ZDF an. Es lohnt sich.

Ich bin eigentlich kein Fan von Richard David Precht, hatte ihn wegen diverser seltsamer Äußerungen für einen Opportunisten gehalten. Aber der Mann überrascht in letzter Zeit immer wieder mit seinen vom Mainstream abweichenden Beiträgen zu öffentlichen Debatten. Und mit diesem Interview ist es genauso. Er bringt damit Überlegungen in die öffentliche Debatte, die in den großen deutschen Medien praktisch ein Tabu sind.

Pankaj Mishra ist ein indisch-britischer Intellektueller und denkt deshalb – für deutsche und europäische Verhältnisse – sehr unorthodox über die Weltlage. Es ist ein großes Vergnügen, ihm zuzuhören. Er ist u.a. der Meinung, Deutschland sollte sich aus der Abhängigkeit von den USA lösen und dem globalen Süden auf Augenhöhe begegnen. Wenn man dieses Interview sieht, dann merkt man, wie sehr Politik und Journalismus Spaß machen könnten, wenn in beiden „Branchen“ frei gedacht und debattiert würde. Und was für eine Bereicherung und Belebung das für die Demokratie wäre! Ich fühlte mich nach dem Interview regelrecht geistig erfrischt und beschwingt – und empfehle deshalb: Schauen Sie sich das Interview in der Mediathek an. Es lohnt sich!

Im Folgenden ein Auszug aus der Beschreibung des ZDF zur Sendung. Die Sendung selbst können sie über diesen Link finden und schauen.

Auszug aus der Beschreibung des ZDF

„Sei es die Klimakrise, Corona oder die Maßnahmen gegen den Ukraine-Krieg – der globale Süden verweigert Europa und den USA immer häufiger die Zustimmung. Während wir uns hier im vorwiegend demokratischen Westen immer noch für den Nabel der Welt halten, entfalten vor allem die Staaten Asiens ein neues Selbstbewusstsein. Westliche Werte wie Demokratie, Freiheit oder Nachhaltigkeit gehören dabei nicht zwangsläufig zu den Prioritäten. Nach Jahrhunderten europäischer Wertedominanz möchte man heute vor allem wirtschaftlich vorankommen und sich auf die eigene Geschichte und Kultur besinnen.

Deutschland als möglicher Vermittler

Diese Veränderungen, so Mishra, seien aber im Bewusstsein des Westens noch nicht angekommen. In Europa halte man immer noch schlafwandlerisch an der Gefolgschaft zu den USA fest, anstatt dem globalen Süden auf Augenhöhe zu begegnen. Laut Mishra sollte sich Deutschland dem dramatischen Niedergang westlicher Dominanz entgegenstellen und sich als Mittler positionieren. Durch die vorbildhafte Aufarbeitung des 3. Reiches und dem bürgerorientierten Erfolgsmodell der sozialen Marktwirtschaft sei Deutschland bestens geeignet, um als vertrauenswürdiger Vermittler aufzutreten.

Deutschland könnte aus seiner eigenen Erfahrung eine Tugend machen und sich selbst als unabhängige, souveräne Nation mit einer besonderen Geschichte sehen und darstellen. Deutschland könnte seine so besondere historische und wirtschaftliche Entwicklung eben nicht als etwas durch den Nationalsozialismus Geprägtes darstellen, sondern als Folge des so erfolgreichen Sozialstaats, durch einen Staat, der auf die Belange seiner Bürger eingeht und sie ernst nimmt.

Doch ist ein Alleingang Deutschlands wirklich ratsam? Das alte Europa wird nach Mishra lernen müssen, umzudenken. Mögen wir hierzulande noch so überzeugt sein von unseren moralischen Werten, die wir dank unseres Wohlstandes entwickeln konnten, so unterschätzen wir jedoch das wachsende Bedürfnis der restlichen Welt, sich nicht länger vom Westen bevormunden zu lassen.“

Horrende Kosten und Belastung für die Umwelt: So “nachhaltig” sind E-Autos

E-Autos stehen für Umwelt- und Klimafreundlichkeit – zumindest wird es seitens Politik und Medien gemeinhin so kolportiert. In Wahrheit sind Elektrofahrzeuge vielfach alles andere als nachhaltig: Selbst mit nur leichten Schäden und geringen Kilometerständen müssen sie reihenweise verschrottet werden. Das zeigt erneut, dass es bei der Debatte ums Verbrenner-Aus nicht etwa um Umweltschutz geht, sondern vielmehr um die Beschränkung der individuellen Mobilität.

Ein Video des Finnen Tuomas Katainen gilt mittlerweile als legendär: Sein Tesla Model S hatte den Geist aufgegeben – und die Reparatur sollte schlappe 20.000 Euro kosten, weil laut Werkstatt die gesamte Batterie-Einheit getauscht werden müsse. Katainen ging das zu weit und er entschied sich für eine sehr kreative Verschrottung des E-Fahrzeugs: Er sprengte es mit Dynamit in die Luft.

Katainen ist bei Weitem nicht der einzige, der mit horrenden Kosten für Reparaturen an seinem E-Auto konfrontiert wurde. Die ach so nachhaltige “Zukunft der Mobilität”, die sich so überzeugend durchsetzt, dass seine Konkurrenten nach Ansicht der EU-Politik verboten werden müssen, mutiert für Fahrer und Umwelt gleichermaßen schnell zur Zumutung.

Das Portal futurezone.at bemängelte jüngst unter Berufung auf Informationen von Reuters, dass E-Fahrzeuge oft schon bei kleinen Schäden verschrottet werden müssen: Sie lassen sich erheblich schwerer reparieren als Autos mit Verbrennungsmotor – einerseits, weil ein Batterietausch meist kompliziert und obendrein extrem teuer ist, andererseits aber auch, weil die Hersteller verhindern, dass unabhängige Werkstätten und Versicherungen die Batteriedaten auslesen können. Wenn unklar ist, ob der Akku des Fahrzeugs Schaden genommen hat, ist die weitere Verwendung zu riskant. (Man erinnere sich an dieser Stelle an all jene Berichte, wo E-Fahrzeuge sich selbst entzündeten und nur sehr schwer wieder löschen ließen.) So landen viele E-Autos mit minimalen Kilometerständen auf dem Schrottplatz.

Das trifft nicht nur die Besitzer der betreffenden Fahrzeuge finanziell hart. Auch die Versicherungsprämien für E-Autos steigen so zunehmend, denn für die Versicherungen werden schon leicht beschädigte Fahrzeuge schnell zum Totalschaden.

Hinzu kommt die hohe Belastung für die Umwelt: Landen reihenweise E-Autos auf den Schrottplätzen, so ist das freilich alles andere als nachhaltig. Die “Klimafreundlichkeit” der Elektrofahrzeuge ist aufgrund der Akkus ohnehin sehr fragwürdig: In der Produktion verbrauchen E-Autos mehr verteufeltes CO2 als Verbrenner – nur durch Verwendung von nachhaltig produziertem Strom sollen sie dann im Alltag klimafreundlicher als ihre bewährten Konkurrenten sein. In der FAZ las man im Mai 2021 Folgendes:

„Der Punkt, von dem an sich das Elektroauto in der Umweltbilanz gegenüber dem Verbrenner lohnt, hängt stark von der Fahrzeugklasse und der Nutzung ab“, sagt der promovierte Ingenieur, der am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe unter anderem zur Nachhaltigkeitsbilanz von Elektroautos forscht. „Meistens liegt dieser Punkt zwischen 30.000 und 80.000 Kilometern Fahrleistung.“

Viele E-Autos dürften diese Fahrleistung wohl nie erreichen.

Nach großer Sorge: Ein Lebenszeichen von Gunnar Kaiser per YouTube

In den letzten Tagen geisterten viele Nachrichten durch soziale Medien, dass es um die Gesundheit von Gunnar Kaiser schlecht bestellt wäre. Tatsächlich hat er seit längerer Zeit nichts mehr publiziert. Dem sympathischen Lehrer und Autor im Widerstand (“Ich mach da nicht mit”) hat im Dezember von einem Arzt eine niederschmetternde Diagnose erhalten. Am 26. März meldete er sich nun via YouTube zu Wort und fragt: “Habe ich genug getan?” Wir haben die Audiobotschaft für all jene transkribiert, die lieber lesen oder aus sonstigen Gründen keine solchen sehen können oder wollen.

Wer die Worte von Gunnar Kaiser selbst hören möchte, dem sei dieses Video, eigentlich diese Audiodatei, ans Herz gelegt. Leider steht es sehr schlecht um Gunnar – doch seine Worte klingen zunächst beschwingt. Er stellt die Frage: “Habe ich in meinem Leben genug getan?” Es ist eines der berührendsten Werke der letzten Jahre, erfüllt von Gedanken zu Spiritualität und Religion.

Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser.tv. Ja heute vielleicht mal mit einem etwas persönlicheren Video. Normalerweise geht es ja hier immer so etwas abstrakter zu und allgemeingültiger, etwas mehr auf der philosophischen, kulturellen Ebene, mit ganz abstrakten Erkenntnissen. Heute wird es ein bisschen persönlicher, ein bisschen mehr um mich gehen, auch, aber vielleicht auch um Erkenntnisse, die für euch interessant sein könnten.

Es heißt ja, Philosophieren lernen heißt sterben lernen

Es heißt ja, Philosophieren lernen heißt sterben lernen und dann wäre der Philosoph einer, der gut sterben kann, der das irgendwie gelernt hat. Und das ist auch gleich schon mein Thema. Deswegen wird es heute bisschen persönlicher. Seht es mir nach, wenn ich ein bisschen um meine eigene Erfahrung und Leidensgeschichte herumschwurbele, auch ein bisschen erzähle, denn ich hab sehr viele Anfragen bekommen und auch sehr viel Anteilnahme, gute Wünsche!

“Ja, so lange Zeit haben Sie nicht mehr.”

Dafür möchte ich ganz, ganz herzlich danken, für all die Nachrichten, die ich bekomme von euch, weil sich irgendwie herumgesprochen hat, dass es mir nicht so gut geht. Das stimmt tatsächlich. Mir ging schon besser. Seit eigentlich im Oktober, November letzten Jahres geht’s mir, geht’s mit mir rasant bergab, kann ich sagen, und im Dezember habe ich dann eine etwas ausführlichere Untersuchung gemacht, wo mir dann auch ein Arzt gesagt hat: “Ja, so lange Zeit haben sie nicht mehr.” Also wo es dann so eine Art Ultimatum gibt, so eine Art soll man sagen, “Moratorium”, und das musste ich natürlich erst mal verkraften, auch damit ein Bisschen zurechtkommen.

Es ist mir eben auch körperlich und dann auch seelisch sehr schlecht gegangen. Ich konnte sehr wenig tun, sehr wenig leisten, überhaupt gar nichts lesen. Ich glaube, ich habe in den ganzen – wieviele sind das jetzt? – vier, fünf, sechs Monaten, nur zwei, drei Bücher gelesen. Nicht mal viel nachgedacht hab ich, sondern einfach versucht, so ein bisschen auch da reinzufühlen in diese neue Situation.

Dann eben die letzten Dinge zu tun, das ist mein Thema

Was macht das mit dir? Wenn du hörst, “bereiten sie mal ihre letzten Dinge vor, lange haben sie nicht mehr!” Es ist gar nicht mal so ein Grübeln gewesen, sondern eben so ein Versuch, das abzuwägen zu wissen, wie soll man noch kämpfen, und wie viel soll man akzeptieren? Also wie viel soll man da reingehen und sagen, okay, wenn das das jetzt ist, wenn das der Schicksalsspruch ist, dann ist es vielleicht am besten, diesen Weg auch zu gehen, anzunehmen und dann eben auch die letzten Dinge zu tun. Das ist eigentlich mein heutiges Thema, mein Thema in letzten Wochen und Monaten, was mich dabei umtreibt, weil ich angefangen habe zu beten, ja so kann man es nennen, also mehr als nachdenken, habe ich eigentlich versucht zu beten.

“Wann ist es denn eigentlich genug damit?”

Zu bitten, aber gar nicht so sehr darum, “lass mich wieder gesund werden, nimm diesen Kelch von mir!” Sondern mehr, ja, man kann sagen, für meine Seele, für mein Seelenheil okay, wenn das das jetzt zu Ende geht, dann möchte ich alles tun, um meine Seele ins Himmelreich kommen zu lassen. Und darum bitte ich. Und da stellte sich, stellte sich für mich das Problem auf: Wann ist es denn eigentlich genug damit? Habe ich denn irgendwann mal genug gebetet, habe ich genug gebeten? Also, im Leben selber hat man das ja oft genug, dass man sich das fragt, “habe ich genug getan”? Und ich habe mich das auch oft gefragt, auch öffentlich. Zum Beispiel bei, sagen wir mal, politischem oder gesellschaftlichem Engagement, dass man sagt: Okay, ich habe viele Aktionen gemacht, ich habe viele Gedanken entwickelt. Ich habe viele Interviews geführt, ich habe viele Worte geäußert. War das genug? Ja. Habe ich genug getan, um diesem Problem zu begegnen, diesem gesellschaftlichen Problem?

Aber das gibt es ja auf jeder Ebene, allein der Gesundheit, natürlich. Habe ich mich genug gesund genug ernährt? Habe ich genug Sport getrieben? Habe ich genug geschlafen? Habe ich mich genug entspannt und so weiter? Oder in der Beziehung, hab ich genug Zeit, genug tolle Momente mit meiner Frau verbracht? Als Vater habe ich genug Zeit mit meinen Töchtern verbracht, habe ich genug Vorbildfunktion auch gezeigt, habe ich ihnen genug Möglichkeiten gegeben. Im Leben, habe ich genug getan?

Zweifel, ob man genug getan hat

Und das ist so eine Logik, natürlich, die, glaube ich, sehr normal ist für unser Menschenleben, der Verhältnismäßigkeit. Dass wir unser unseren Einsatz hinterfragen und uns immer wieder fragen müssen und immer wieder auch daran zweifeln müssen: War es genug, oder war es zu wenig für den Ertrag, beziehungsweise wird es den Ertrag bringen? Man sieht ihn ja nicht. Man sieht ihn nicht bei den politischen und gesellschaftlichen Problemen, die man versucht zu tangieren, bei der Gesundheit auch nicht immer. Das ist manchmal etwas verborgen. Bei der Beziehung oder gerade eben in der Erziehung von Kindern. Da kann es manchmal sein, dass man dann die Zweifel hat und sagt, also offensichtlich habe ich nicht genug getan, aber was hätte ich denn noch mehr tun können. Und diese Verhältnismäßigkeit von Einsatz und Ertrag, das muss man immer wieder hinterfragen.

Die Verhältnismäßigkeit im Leben kann man erfahren

Aber darum geht’s gar nicht heute bei mir! Oder ging es in den letzten Wochen und Monaten gar nicht bei mir, diese Verhältnismäßigkeit auf das Leben im allgemeinen bezogen, denn da kann man ja auch mit einer gewissen Erfahrung dann rechnen. Dann sagt man, gut, das und das habe ich getan, an Ernährung und Sport und gute Erholung und so und so sieht meine Gesundheit aus. Da scheint es doch eine gewisse Korrelation zu geben, um nicht zu sagen, Kausalität. Und diese Erfahrung kann man machen.

Jetzt geht es bei mir, bei diesem Beten für mein Seelenheil und der Frage “habe ich genug getan, habe ich genug gebetet?” aber nicht um diese Art von Logik. Nicht um diese Art von Verhältnismäßigkeit. Oder? Ich weiß es gar nicht. Das ist nämlich genau die offene Frage, die ich hier auch, glaube ich, heute offen lassen werde. Wenn es um mein Nachleben geht, also um das Beten, um das Himmelreich und das Seelenheil, ist das dann die gleiche Logik der Verhältnismäßigkeit von Einsatz und Ertrag? Dass ich sagen kann, ich habe so und so viel gebetet und gebeten und so und so viel eingesetzt. Und dann müsste auch das und das rauskommen.

Gibt es eine Logik für das Jenseits?

Da sieht man natürlich schon, da das eine metaphysische Ebene tangiert, dass es da eben keine Erfahrungen gibt. Da gibt es keine Empirie, also zumindest habe ich da keine vorliegen. Jemand, der so und so viel gebetet hat, der wird so und so dann auch im Himmelreich sitzen. Die Frage ist ja überhaupt, kann man das überhaupt beeinflussen? Gibt es da diese Art Erfolgslogik. Also, etwas soll ja erfolgen, wenn wir etwas einsetzen. Ich setze eben einen bestimmten, auch Betrag ein, auch tatsächlich finanziellen Betrag, um mich gesund zu ernähren, und dann möchte ich auch, dass dabei etwas herauskommt. Also eine Erfolgslogik und da wäre natürlich die Frage, ob das auf dieser Ebene des Betens für das Seelenheil, für diese metaphysischen Fragen und für diese letzten Dinge überhaupt noch gilt.

Dass ich mich überhaupt fragen – dass wir uns überhaupt fragen – können im Leben. Sollten wir uns das überhaupt fragen? Habe ich genug gebetet? Habe ich genug getan für mein Seelenheil? Also das ist ja nicht nur Beten, das sind ja auch gute Taten. Oder es ist zum Beispiel in der Bibel lesen oder Bibelverse auswendig lernen, zur Messe gehen, die heilige Kommunion empfangen, was man alles machen kann. Es ist ja nicht nur beten, aber ich möchte es heute mal darauf beschränken.

Habe ich genug Dummes unterlassen?

Außerdem kann man natürlich auch fragen, nicht nur hab ich genug getan, sondern habe ich auch genug gelassen, also hab ich genug Dummes unterlassen. Habe ich genug Schlechtes unterlassen? Also jetzt zum Beispiel bei der Gesundheit, habe ich genug Schlechtes nicht gegessen oder andere Dinge. Da ist bei dem Beten, finde ich, schwieriger, habe ich genug schlechtes Beten unterlassen? Weiß ich gar nicht. Kann man schlecht beten? Aber, ja, da ist dann die nächste Frage: Nicht nur habe ich genug getan, sondern habe ich es gut genug getan, also zum Beispiel bei der Beziehung? Oder bei der Erziehung als Vater zum Beispiel. Dann würde man sich ja nicht nur fragen, hab ich Zeit genug mit meinen Töchtern verbracht, sondern, war die Zeit auch gut, die ich mit ihnen verbracht habe? War das etwas sinnvolles, was ihn wirklich zum Vorbild gereichen kann oder ihnen etwas mitgibt? Im positiven Sinne am besten, und dann kann man sich natürlich, diese Frage muss man sich natürlich auch stellen; Habe ich das gut genug getan? Die Qualität des Handelns, das ist klar.

Gutes Beten, schlechtes Beten?

Aber wie ist das wiederum beim Beten? Wie ist das wiederum bei dieser metaphysischen Frage? Was heißt denn gutes beten? Also, wenn ich eben gefragt habe, gibt es schlechtes Beten? Ich weiß es gar nicht. Gibt es ein schlechtes bitten, wenn es doch einigermaßen, sagen wir, ehrlich ist? Aber vielleicht, man kann schon konzentrierter und weniger konzentriert beten. Man kann vielleicht auch ehrlicher und weniger ehrlich beten. Vielleicht kann man auch mit mehr Vertrauen und Zutrauen beten und mit weniger. Ähm, das wird sicherlich auch eine Frage sein. Habe ich gut genug gebetet. Aber es ist, glaube ich, kein Ersatz, so wie man sagen kann, na ja, es geht gar nicht um die Quantität, es geht nur um die Qualität. Also es geht ja auch nicht an, dass man zum Beispiel sagt, naja, ich war ja als Vater einmal eine Stunde anwesend in der Erziehung meiner Kinder, und die war echt richtig, richtig gut, das war richtige quality time, also Qualität vor Quantität. Es muss schon eine gewisse Regelmäßigkeit sein. Das ist also kein absoluter Ersatz.

Auch das Gute muss ja öfter getan werden und ja da reicht es nicht zu sagen, ich muss nur einmal richtig das gemacht haben. Also, ich muss nur einmal richtig gebetet haben im Leben, und dann habe ich das Himmelreich erworben. Also im Grunde genommen ist dann wieder auch diese Erfolgslogik da im denken, dass ich mir manchmal denke, das ist so wie ich, muss das wie so einen Bergwerkstollen, durchbohren. Ich muss da richtig rein drillen, und wenn ich das mit meinem Denken oder mit meinem Fühlen auch, mit meinen Gedanken und mit meinem Geist so richtig durchdringen kann, so richtig intensiv, dass ich dann den Durchbruch habe, dass dann wirklich Wasser heraus spritzt, und dann ist der Durchbruch da, und dann ist ja alles klar. Dann hat Jesus Christus mich erkannt und gesagt, ah, ja, okay, habe ich gehört, das war gut genug, reicht jetzt. Und ich glaube, das ist auch wieder so eine Erfolgslogik, dass man sich dann so anstrengen muss. Man muss halt richtig, wie man ja auch richtig meditieren soll. Man soll ja lernen nicht nur so so lasch rumzusitzen, sondern sich dabei richtig konzentrieren, fokussieren. Und die Zeit auch richtig nutzen.

Wie viel ist genug?

Aber was heißt dann wieder richtig nutzen? Beim Beten 24 Stunden am Tag? Zumindest regelmäßig, fünfmal am Tag? Man hat ja auch noch anderes zu tun. Man muss ja auch noch leben, nochmal so nebenher, und das wäre irgendwie eine komische Existenz in die uns Gott hier geworfen hat, wenn es eigentlich nur darum ginge, 24 Stunden nicht zu leben, sozusagen, also nur in diesem Gebetsgedanken zu sein und dabei gar nicht mehr zu handeln und sich des Lebens zu erfreuen. Oder auch mal nichts zu tun oder was man sonst noch so tun und entlasten kann kann im Leben.

Ja, wieviel ist genug, habe ich genug getan? Ich habe euch versprochen, dass ich diese Frage offen lassen werde. Wahrscheinlich werden jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten noch ein paar Videos kommen. Dann wird es vielleicht mehr auch um solche Fragen gehen, und dann wird es auch weiter offene Fragen geben, wo es mich interessiert, was ihr dazu denkt. Also die Frage, habe ich genug getan, ist natürlich sehr persönlich jetzt für mich. Aber vielleicht sind für euch ja Gedanken und Erkenntnisse darin, die ihr mit uns teilen möchtet. Da wäre ich sehr gespannt drauf, wenn ihr mögt, schreibt das gerne in die Kommentare oder lasst es mir anderweitig zukommen.

Ein herzlicher Dank für all die guten Wünsche

Danke nochmal, ganz, ganz herzlichen Dank für eben all eure Wünsche und die viele Anteilnahme, die ich bekomme. Und ich kann leider nicht auf alles antworten und auch nicht so ausführlich. Das ist wirklich sehr viel. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, wenn das etwas länger dauert oder manchmal gar nichts kommt. Aber ich lese alles und alles kommt an. Also, nochmal herzlichen Dank dafür. Das war’s für heute bei Kaiser.tv und ich hoffe Euch hats gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht’s gut!

Lieber Gunnar Kaiser, die Gedanken und Herzen unserer Redaktion sind bei Dir und wir wünschen Dir alles nur erdenklich Gute!

Studie: Kampf gegen resistente Keime – Silbernanopartikel können Antibiotika effizienter machen

Im Kampf gegen Antibiotika-resistente Bakterien gibt es offenbar einen wissenschaftlichen Durchbruch. Dank Silbernanopartikeln kann die Wirkung diverser Antibiotika gegen solche Bazillen massiv verstärkt werden. Das gibt Hoffnung, denn multiresistente Keime wie MRSA sind in Krankenhäusern ein echtes Problem.

Laut einer im letzten Jahr veröffentlichten Studie sind Antibiotika-resistente Bakterien für den Tod von jährlich bis zu 1,3 Millionen Menschen verantwortlich. Besonders schwer erkrankte Menschen in Krankenhäusern sind durch multiresistente Keime wie MRSA gefährdet. Deshalb versuchen Forscher weltweit, die Wirkung von Antibiotika zu verbessern. Offensichtlich mit Erfolg.

Eine neue Studie hat herausgefunden, dass Silbernanopartikel (AgNP) Antibiotika erheblich verstärken können. Diese Untersuchung wurde durchgeführt, weil die antimikrobiellen Eigenschaften von Silber bereits seit der Antike bekannt sind und deshalb in der Wissenschaft für Hoffnungen sorgen. Die Ergebnisse wurden im Journal of Medical Microbiology veröffentlicht.

Die Wissenschaft ist noch dabei, herauszufinden, wie Silber Bakterien bekämpft, aber aktuelle Forschungen zeigen, dass es wahrscheinlich mehrere Waffen einsetzt, um Mikroben zu schwächen und zu überwältigen, einschließlich des Angriffs auf ihre Membranen, DNA und Ribosomen. Antibiotika hingegen bieten in der Regel nur eine Möglichkeit zur Vernichtung von Bakterien.

Die Forscher der University of Surrey haben dabei herausgefunden, dass Silbernanopartikel, die in Kombination mit Antibiotika verwendet werden, die Wirksamkeit der Antibiotika um das Zehnfache erhöhen können. Die Kombination wurde getestet gegen bakterielle Infektionen, die normalerweise schwer zu behandeln sind, wie beispielsweise MRSA. Allerdings, so die Forschungsergebnisse, scheint eine verstärkte Wirkung nur in Kombination mit bestimmten Antibiotika aufzutreten.

Die Studie fand auch heraus, dass die Kombination von Silbernanopartikeln und Antibiotika Bakterien zerstören kann, die gegen Antibiotika resistent sind. Dies ist ein vielversprechender Schritt im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen, die zu einer der größten Herausforderungen der modernen Medizin geworden sind.

Silbernanopartikel haben bereits eine antimikrobielle Wirkung und werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, wie beispielsweise in medizinischen Geräten und Verbandsmaterialien. In der Naturmedizin schwören viele Menschen wegen der besonderen Eigenschaften des Silbers auf sogenanntes Kolloidales Silber. Die Verwendung von Silbernanopartikeln in Kombination mit Antibiotika könnte nun dazu beitragen, die Wirksamkeit von Antibiotika zu erhöhen und gleichzeitig die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen zu bekämpfen.

Die Forscher betonen jedoch, dass weitere Untersuchungen notwendig sind, um die genauen Mechanismen zu verstehen, die zu der erhöhten Wirksamkeit der Kombination führen, sowie um mögliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu bewerten.

Gesundheitstipp: Kolloidales Silber gilt als ein Heilmittel aus der alternativen Naturmedizin, dem eine wahre Wunderwirkung zugesprochen wird. Das Behandlungsspektrum ist groß und Anwender der Silbermedizin berichten von einer Vielzahl an Heilerfolgen bei Krankheiten und Befindlichkeitsstörungen. Bekannt sind die antibiotische und antimykotische Wirkung des kolloidalen Silbers. Kolloidales Silber sowie entsprechende Literatur zum Thema sind bei unserem Partner KOPP bestellbar.

Dampfen verursacht mehr DNA-Schäden als normale Zigaretten

Das Dampfen ist nicht die gesündere Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, wie die Tabakindustrie behauptet, und die Daten zeigen jetzt, dass es sogar noch schlimmer sein kann. Auch Umstehende haben eine zusätzliche gesundheitliche Belastung.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

- Eine Studie aus dem Jahr 2023 zeigt, dass das Dampfen mehr DNA-Schäden im Mund auslöst als herkömmliche Zigaretten; diejenigen, die süße, aromatisierte Hülsen verwendeten, wiesen die höchsten DNA-Schäden auf, gefolgt von denen, die Frucht- oder Minzaromen verwendeten

- Dampfen wirkt sich auf mehrere Organsysteme aus, einschließlich nahezu sofortiger Veränderungen der Endothelzellen, die zu den ersten Veränderungen gehören, die bei der Entstehung von Herzkrankheiten beobachtet werden. Andere Daten zeigen, dass aromatisierte Kapseln Veränderungen im Gehirn, in der Lunge, im Herzen und im Dickdarm auslösen können

- Während der COVID-19-Pandemie hatten junge Menschen, die dampften, ein erhöhtes Risiko, positiv auf SARS-CoV-2 getestet zu werden und Symptome von COVID-19 zu zeigen. Eine Studie aus dem Jahr 2022 ergab, dass bei denjenigen, die gedampft hatten, auch schwerere Komplikationen, einschließlich des Todes, auftraten als bei denjenigen, die nicht rauchten oder dampften

- Die Daten zeigen auch, dass umstehende Personen von den Giftstoffen des Dampfen betroffen sind, da sie vermehrt bronchitisähnliche Symptome und Kurzatmigkeit aufweisen; eine andere Studie zeigte, dass umstehende Personen ähnliche Cotininwerte – ein Maß für die vom Körper aufgenommene Nikotinmenge – aufwiesen wie Personen, die herkömmlichem Zigarettenrauch ausgesetzt sind

Jeder Zug einer herkömmlichen Tabakzigarette enthält Tausende von giftigen Chemikalien, die von den Rauchern eingeatmet und an die Umgebungsluft abgegeben werden. Die Tabakindustrie hat das Dampfen als gesündere Alternative zu herkömmlichen Zigaretten oder als eine Strategie zur Raucherentwöhnung beworben. Doch eine Studie aus dem Jahr 2023 zeigt jedoch, dass das Dampfen mehr DNA-Schäden im Mundraum auslöst als herkömmliche Zigaretten.

Die Centers for Disease Control and Prevention bezeichnet den Tabakkonsum als die „Hauptursache für vermeidbare Krankheiten und Todesfälle in den Vereinigten Staaten“, an denen jedes Jahr mehr als 480.000 Amerikaner sterben. Das Passivrauchen führt auch bei Nichtrauchern zu Krankheiten und vorzeitigem Tod.

Darüber hinaus verursachte das Rauchen im Jahr 2018 Kosten in Höhe von mehr als 600 Milliarden US-Dollar, einschließlich indirekter und direkter Kosten. Im Jahr 2020 rauchten schätzungsweise 30,8 Millionen Erwachsene Zigaretten, d. h. sie rauchten im Laufe ihres Lebens mindestens 100 Zigaretten und rauchen derzeit jeden Tag oder an einigen Tagen.

Ein 2016 veröffentlichter Bericht des U.S. Surgeon General bezeichnete die Produkte als unsicher und dokumentierte einen alarmierenden Anstieg des Konsums bei jungen Erwachsenen. Derselbe Bericht zeigte, dass das Dampfen von E-Zigaretten mit dem Konsum anderer Tabakerzeugnisse sowie mit Problemen bei der Entwicklung des Gehirns verbunden ist, die sich auf die Gesundheit und die psychische Gesundheit junger Erwachsener auswirken.

Als die Produkte erstmals auf den Markt kamen, wurden sie nicht sofort von der FDA reguliert, und erst 2016 wurden sie in die Kategorie der Tabakerzeugnisse aufgenommen. Infolgedessen wuchs die Branche in einem alarmierenden Tempo ohne jegliches Prüfverfahren zur Bewertung der Sicherheit. Der 2019 Ausbruch einer mysteriösen Lungenerkrankung, die ansonsten gesunde Menschen betraf, wurde mit dem Dampfen in Verbindung gebracht.

Größere DNA-Schäden durch Dampfen als durch Zigaretten

In der vorgestellten Studie konnten die Forscher erstmals nachweisen, dass die DNA-Schäden in den Zellen der Mundhöhle umso größer sind, je mehr Menschen E-Zigaretten benutzen. Diese Studie stützt sich auf eine frühere Studie die von demselben Team durchgeführt wurde und die zeigte, dass das Dampfen mit genetischen und biologischen Veränderungen verbunden ist, die zu Krankheiten führen können. Nach Angaben des Teams werden E-Zigaretten regelmäßig von mehr als 10 % der Jugendlichen und 3 % der Erwachsenen verwendet.

Während sie einst als gesunde Alternative angepriesen wurden, hat die Forschung sie mit vielen der gleichen Krankheiten in Verbindung gebracht, die durch herkömmliche Zigaretten ausgelöst werden. In dieser Studie teilten die Forscher 72 gesunde Erwachsene in drei Gruppen ein, die nach Geschlecht, Alter und Rasse gemischt waren. Eine Gruppe hatte nie geraucht oder gedampft, die zweite Gruppe hatte nur gedampft, aber nie geraucht, und die dritte Gruppe hatte nur geraucht, aber nie gedampft.

In einer Presseerklärung der University of Southern California behaupten die Forscher, dass dies die erste Studie war, die „klar zwischen den DNA-Schäden bei ausschließlichen Vapern und Rauchern unterscheidet“, da „Vaper schwer zu untersuchen sind, da sie in der Regel eine Vorgeschichte als Zigarettenraucher haben oder Doppelkonsumenten sind, die sowohl dampfen als auch Tabakzigaretten rauchen“.

Die Forscher analysierten Epithelzellen aus der Mundhöhle aller drei Gruppen und suchten nach Anzeichen für DNA-Schäden, die entweder auf das Dampfen oder das Rauchen zurückgeführt werden konnten. Sie fanden ein ähnliches Ausmaß an DNA-Schäden bei Rauchern von herkömmlichen Zigaretten und E-Zigaretten, das mehr als doppelt so hoch war wie bei Teilnehmern, die weder E-Zigaretten noch herkömmliche Zigaretten geraucht hatten.

In den Fragebögen wurde gefragt, wie häufig und wie lange die Teilnehmer geraucht oder gedampft hatten. Die Teilnehmer, die E-Zigaretten benutzten, wurden auch zu den Geräten und Geschmacksrichtungen befragt. Die Forscher fanden heraus dass die DNA-Schäden bei den Teilnehmern, die gedampft hatten, 2,6-mal höher waren als bei denen, die nie gedampft oder geraucht hatten. Interessanterweise war die DNA-Schädigung bei traditionellen Zigarettenrauchern im Vergleich zu der Gruppe, die nie geraucht hatte, etwas geringer, nämlich 2,2-mal so hoch.

Wie Study Finds berichtet, ergab die weitere Analyse der Daten, dass diejenigen, die Pods benutzten, den höchsten DNA-Schaden aufwiesen, gefolgt von denjenigen, die Mods benutzten. Darüber hinaus fand das Team heraus, dass diejenigen, die süße, aromatisierte Pods oder Mods verwendeten, den höchsten Grad an DNA-Schäden aufwiesen. Danach folgten diejenigen, die Frucht- oder Minzaromen verwendeten.

Mehrere Organsysteme werden durch Aromen und Dampfen beeinträchtigt

Eine Studie aus dem Jahr 2018 der Boston University School of Medicine untersuchte die Wirkung von Liquid aus aromatisierten E-Zigarettenkapseln auf Endothelzellen und stellte fest, dass es nahezu sofortige Veränderungen auf zellulärer Ebene auslöste. Einer der Schlüsselfaktoren in dieser Studie war der direkte Test, den das Aroma auf die Zellen ausübte, und zwar auf einer Ebene, die wahrscheinlich im Körper erreicht wird.

Die leitende Forscherin Jessica Fetterman, Ph.D., sagte, dass die Faktoren, die während der Datenerfassung ausgewertet wurden, einige der ersten Veränderungen sind, die bei der Entwicklung von Herzkrankheiten beobachtet werden. Die Endothelzellen wurden zwei Gruppen von Personen entnommen, von denen die eine regelmäßig traditionelle Tabakzigaretten mit Mentholgeschmack und die andere Tabakzigaretten ohne Geschmackszusatz konsumierte. Diese wurden mit Nichtrauchern verglichen.

Die Endothelzellen wurden unterschiedlichen Mengen von neun Aromastoffen ausgesetzt. Sie stellten fest, dass die Chemikalien bei der höchsten Belastung den Zelltod auslösten und bei der niedrigsten Belastung die Stickoxidproduktion beeinträchtigten. Fetterman erklärte, die Studie zeige, dass Aromen, mit oder ohne Verbrennungsprodukte oder -bestandteile, Herz-Kreislauf-Schäden verursachen können.

Sie merkte außerdem an: „Erhöhte Entzündungen und ein Verlust von Stickstoffmonoxid gehören zu den ersten Veränderungen, die im Vorfeld von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Ereignissen wie Herzinfarkt und Schlaganfall auftreten, weshalb sie als frühe Prädiktoren für Herzerkrankungen gelten.“

In einer Studie aus dem Jahr 2022 der Universität von Kalifornien untersuchten Forscher die Auswirkungen der Aerosole von JUUL-E-Zigaretten, die drei Monate lang dreimal täglich geraucht wurden, auf Gehirn, Lunge, Herz und Darm.

Obwohl es in jedem der vier Organsysteme Veränderungen gab, stellten sie fest, dass die auffälligsten Veränderungen im Gehirn auftraten, was ihrer Meinung nach „… zu Verhaltensänderungen und Stimmungsstörungen beitragen kann. Darüber hinaus kann der Konsum von E-Zigaretten eine Entzündung des Darms verursachen, die mit einer schlechten systemischen Gesundheit in Verbindung gebracht wird, sowie eine Entzündung des Herzens, die zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt.“

Das Team fand Veränderungen in der neuroinflammatorischen Genexpression in einem Bereich des Gehirns, der für die Belohnungsverarbeitung und die Motivation wichtig ist. Diese Veränderungen wurden mit Depressionen, Angstzuständen und Suchtverhalten in Verbindung gebracht, was darauf hindeuten könnte, dass E-Zigaretten eine weitere Abhängigkeit fördern. Crotty Alexander drückte die Besorgnis des Teams und die vieler anderer Gesundheitsexperten aus, als sie sagte:

„Viele JUUL-Konsumenten sind Jugendliche oder junge Erwachsene, deren Gehirn sich noch in der Entwicklung befindet. Es ist also ziemlich erschreckend zu erfahren, was in ihren Gehirnen passiert, wenn man bedenkt, wie sich dies auf ihre psychische Gesundheit und ihr Verhalten auswirken könnte.“

Dampfen erhöht das Risiko einer schweren COVID-19 und des Todes

Die Veränderungen der Endothelzellen und des Lungengewebes könnten zum Teil erklären, warum das Dampfen das Risiko, an COVID-19 zu erkranken, bei jungen Menschen erhöht, während es bei Nichtrauchern nicht der Fall ist. Forscher der Universität Stanford sammelten Daten durch Online-Umfragen und veröffentlichten die Ergebnisse im August 2020 im Journal of Adolescent Health.

Sie fanden heraus, dass Jugendliche und junge Erwachsene, die konventionelle und/oder E-Zigaretten rauchten, mit 2,6- bis neunmal höherer Wahrscheinlichkeit auf das Virus getestet werden müssen. Es ist wichtig zu wissen, dass ein positiver Test nicht bedeutet, dass man krank ist. Die überwiegende Mehrheit der positiv getesteten Personen blieb asymptomatisch. Die Daten zeigen jedoch, dass bei denjenigen, die gedampft haben, die Wahrscheinlichkeit, COVID-19-bezogene Symptome zu haben und eine COVID-19-Diagnose zu erhalten, fünfmal höher war als bei Nichtkonsumenten.

An der Studie nahmen 4 351 Personen im Alter zwischen 13 und 24 Jahren teil, die den Fragebogen ausfüllten. Die Universität Stanford berichtete, dass diejenigen, die in den letzten 30 Tagen Zigaretten oder E-Zigaretten geraucht hatten, ein siebenmal höheres Risiko für COVID-19-Symptome aufwiesen als diejenigen, die nie geraucht oder gedampft hatten. Interessanterweise zeigten die Ergebnisse auch keinen Zusammenhang zwischen einer COVID-19-Diagnose und dem ausschließlichen Rauchen herkömmlicher Zigaretten.

Es scheint, dass das Dampfen, nicht aber das konventionelle Rauchen von Zigaretten, ein höheres Risiko mit sich bringt, positiv getestet zu werden oder Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion zu entwickeln. Kürzlich wurde eine Studie im Jahr 2020 Daten des CVD-Registers COVID-19 der American Heart Association verwendet und festgestellt, dass Personen, die angaben, zu rauchen oder zu dampfen, mit größerer Wahrscheinlichkeit schwere Komplikationen, einschließlich des Todes, aufgrund einer SARS-CoV-2-Infektion erlitten als ihre Kollegen, die nicht rauchten oder dampften.

Die Daten wurden von Januar 2020 bis März 2021 erhoben, und die endgültige Analyse umfasste 4.086 Personen. Laut einer Pressemitteilung der American Heart Association zeigte die Studie, dass bei denjenigen, die rauchten oder kifften, die Wahrscheinlichkeit zu sterben um 45 % und die Wahrscheinlichkeit, an ein Beatmungsgerät angeschlossen zu werden, um 39 % höher war als bei denjenigen, die nicht rauchten.

Eine weitere Studie aus dem Jahr 2022 verglich die Symptome von COVID-19 bei denjenigen, die gedampft hatten, mit denjenigen, die nicht gedampft hatten. Bei 1.734 Teilnehmern stellte sich heraus, dass Personen, die rauchten, häufiger unter Schmerzen oder Engegefühl in der Brust, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Geruchs- oder Geschmacksverlust, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Muskelschmerzen litten.

Die während der COVID-19-Pandemie erhobenen Daten werden durch frühere Daten die zwischen 2013 und 2018 bei 21.618 Erwachsenen erhoben wurden. Die Forscher wollten herausfinden, ob E-Zigaretten das Risiko einer Atemwegserkrankung erhöhen könnten. Sie fanden heraus, dass „der Gebrauch von E-Zigaretten mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von Atemwegserkrankungen verbunden war, unabhängig vom Zigarettenrauchen. Diese Ergebnisse liefern wichtige Hinweise auf das Risikoprofil neuartiger Tabakprodukte.“

Auch Umstehende sind von Vape-Giften betroffen

Dieses kurze Video beschreibt die Ergebnisse einer Studie in der Forscher die Auswirkung von Nikotin aus zweiter Hand auf die Entwicklung von bronchitisartigen Symptomen, Kurzatmigkeit und Keuchen untersuchen wollten. Von 2014 bis 2019 wurden Daten von 2.097 Teilnehmern gesammelt. Sie fanden heraus, dass die Exposition gegenüber dem Passivrauchen während der Studie von 11,7 % auf 15,6 % anstieg, was eine Zunahme des Konsums in diesem Zeitraum widerspiegelt.

Die Forscher fanden auch heraus, dass es eine Zunahme von bronchitisartigen Symptomen und Kurzatmigkeit gab, selbst nach Kontrolle der aktiven und passiven Exposition gegenüber Tabak oder Cannabis und anderer demografischer Merkmale. Als die Daten auf Teilnehmer beschränkt wurden, die nicht rauchten oder kiffen, aber Passivrauchen ausgesetzt waren, fanden sie einen stärkeren Zusammenhang.

Personen, die dem Passivrauchen von Nikotin ausgesetzt waren, berichteten mit 40 % höherer Wahrscheinlichkeit über bronchitisartige Symptome und mit 53 % höherer Wahrscheinlichkeit über Kurzatmigkeit. Das erhöhte Risiko für Unbeteiligte könnte mit der Funktionsweise von elektronischen Zigaretten zusammenhängen.

Anstatt den Tabak durch Verbrennung zu erhitzen, wird bei E-Zigaretten Wärme durch Batterien erzeugt. Dadurch entsteht ein nikotinhaltiges Aerosol im Gegensatz zu Rauch. Die Nutzer erhalten die gleiche Wirkung von Nikotin beim Dampfen. Zwar atmen die Nutzer den größten Teil des Dampfes und der in der Luft enthaltenen Giftstoffe ein, doch gelangen einige davon auch in die nähere Umgebung, was sich auf umstehende Personen auswirken kann. Eine Studie der University of Southern California untersuchte die Luftqualität in Büros, in denen Freiwillige traditionelle Zigaretten und E-Zigaretten geraucht hatten.

Die Forscher fanden heraus, dass E-Zigaretten die krebserregenden Feinstaubpartikel um das Zehnfache verringerten, dass aber der Gehalt an toxischen Metallen höher war als bei herkömmlichen Zigaretten. Da der Dampf oft wenig bis gar nicht riecht und sich schnell zu verflüchtigen scheint, können sich Umstehende in falscher Sicherheit wiegen. Aber Daten der Universität von Kalifornien in San Francisco zeigen jedoch, dass E-Zigaretten die Luft mit Nikotin und Feinstaub verschmutzen, die von Unbeteiligten leicht eingeatmet und aufgenommen werden können.

Trotz der geringeren Nikotinbelastung stellten die Forscher eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Exposition von Umstehenden gegenüber E-Zigaretten und herkömmlichem Zigarettenrauch fest, deren Grund unklar ist. Sie fanden heraus, dass Umstehende, die der Verschmutzung durch E-Zigaretten ausgesetzt sind, ähnliche Cotininwerte – ein Maß für die vom Körper aufgenommene Nikotinmenge – aufweisen wie Personen, die herkömmlichem Zigarettenrauch ausgesetzt sind.

Tipps, die das Aufhören erleichtern

Raucher sind süchtig nach Nikotin. Bei dem Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören, können Nikotinentzugssymptome Gefühle von Ärger und Gereiztheit, Denkstörungen und Verlangen nach Tabak auslösen. Eine Studie aus dem Jahr 2011 untersuchte, wie Achtsamkeitstraining dazu beitragen kann, den potenziellen Erfolg der Raucherentwöhnung zu steigern.

Nach einer vierwöchigen, zweimal wöchentlich stattfindenden Achtsamkeitsbehandlung reduzierten die Studienteilnehmer ihren Zigarettenkonsum stärker als diejenigen, die an dem Programm der American Lung Association zur Raucherentwöhnung teilnahmen. Dies blieb auch während einer 17-wöchigen Nachbeobachtungszeit erhalten, was die Forscher zu dem Schluss veranlasste, dass „Achtsamkeitstraining möglicherweise einen größeren Nutzen bringt als die derzeitigen Standardbehandlungen zur Raucherentwöhnung“.

Eine zweite Meta-Analyse zeigte, dass 25,2 % der Teilnehmer, die ein Achtsamkeitstraining in Anspruch nahmen, länger als vier Monate rauchfrei blieben, verglichen mit 13,6 % der Teilnehmer, die die übliche Behandlung in Anspruch nahmen. Das Achtsamkeitstraining ähnelt in Bezug auf den zugrunde liegenden Mechanismus der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT).

Doch selbst im Vergleich zur CBT berichteten die Teilnehmer des Achtsamkeitstrainings über geringere Ängste, weniger Konzentrationsschwierigkeiten, weniger Verlangen und Abhängigkeit und waren besser in der Lage, negative Emotionen zu bewältigen, ohne zu rauchen.

Neben der Achtsamkeitspraxis bin ich der Meinung, dass es leichter ist, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn man zuerst gesund wird. Bewegung ist ein wichtiger Teil des Plans, denn Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die regelmäßig Krafttraining betreiben, doppelt so erfolgreich mit dem Rauchen aufhören wie Menschen, die keinen Sport treiben.

Gesunde Ernährung ist ein weiterer entscheidender Faktor, um Ihre Gesundheit zu verbessern und Ihre Fähigkeit, mit dem Rauchen aufzuhören, zu stärken. Und schließlich sollten Sie sich ein gesundes emotionales Ventil suchen. Viele Menschen nutzen Sport, Meditation oder Entspannungstechniken. Ich empfehle auch die Anwendung von Emotional Freedom Techniques (EFT). Sie können helfen, emotionale Blockaden zu lösen, von denen Sie vielleicht nicht einmal wissen, dass sie vorhanden sind. Dies hilft Ihnen, Ihr geistiges und körperliches Gleichgewicht wiederherzustellen und Heißhungerattacken zu vermeiden.

Quellen:

- 1 Nicotine and Tobacco Research, 2023; doi: 10.1093/ntr/ntad003

- 2 Keck School of Medicine USC, February 13, 2023

- 3 Centers for Disease Control and Prevention, Burden of Cigarette Use in the U.S.

- 4 Centers for Disease Control and Prevention, Secondhand Smoke

- 5 Centers for Disease Control and Prevention, Burden of Cigarette Use in the U.S.

- 6 U.S. Surgeon General, E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults; Major Conclusions #2,3,4, 5 page 5

- 7 AAP News, May 5, 2016

- 8 BBC, May 31, 2018 #1

- 9 Centers for Disease Control and Prevention, August 21, 2019

- 10 Study Finds, February 21, 2023

- 11 Keck School of Medicine USC, February 13, 2023

- 12 Study Finds, February 21, 2023

- 13 Keck School of Medicine USC, February 13, 2023

- 14 Keck School of Medicine USC, February 13, 2023

- 15 Study Finds, February 21, 2023

- 16 Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 2018;38

- 17 Science Daily, June 14, 2018

- 18 University of California, April 14, 2022

- 19 eLife, April 12, 2022

- 20 University of California, April 14, 2022

- 21 Journal of Adolescent Health, August 11, 2020 DOI: 10.1016/j.jadohealth.2020.07.002

- 22 PLOS|One July 15, 2022

- 23 American Heart Association, July 26, 2022

- 24 Journal of Primary Care and Community Health, January 5, 2022

- 25 JAMA, 2020; 3(11)

- 26 Thorax, 2022; 77(7)

- 27 Thorax, 2022; 77(7)

- 28 University of Southern California, August 28, 2014

- 29 University of California San Francisco Center for Tobacco Control Research and Education, July 25, 2016

- 30 Drug and Alcohol Dependence, 2011;119(1-2)

- 31 Journal of Health Psychology, 2017;22(14)

- 32 Journal of Consulting and Clinical Psychology, 20178;85(11)

- 33 Nicotine and Tobacco Research, 2011;13(8)

Panikmache unangebracht: Die Eisbären sterben nicht aus

Auch wenn es regionale Unterschiede gibt, so zeigen sich in einigen Gebieten beachtliche Erholungen bei den Eisbär-Populationen. Es sieht so aus, als ob sie sich gut an sich verändernde Gegebenheiten anpassen. Warnungen der Klimaalarmisten, dass die Eisbären bald aussterben werden, dürften sich wohl nicht so schnell erfüllen.

Eine neue Studie, die in der Zeitschrift “Ecology and Evolution” veröffentlicht wurde, stellt fest, dass die Population der Eisbären im südlichen Beaufortmeer im Vergleich zu den Schätzungen vor 15 Jahren gestiegen ist, als sie auf der Roten Liste der bedrohten Arten der Internationalen Union für den Erhalt der Natur (IUCN) aufgeführt wurden. Der Anstieg ist auf eine Kombination aus günstigen Umweltbedingungen und der Fähigkeit der Eisbären, sich an die Veränderungen anzupassen, zurückzuführen, so ein neuer Bericht.

Die Studie fand heraus, dass die Zahl der Eisbären im südlichen Beaufortmeer im Jahr 2020 bei etwa 1.500 lag, verglichen mit etwa 900 im Jahr 2005, als die ESA sie auf der Grundlage von Modellierungen und Schätzungen der Populationsgröße als bedrohte Art einstufte. Die Forscher verwendeten Luftbildaufnahmen und DNA-Tests, um die genaue Zahl der Eisbären im Gebiet zu bestimmen.

Die Ergebnisse sind insofern bemerkenswert, als der Rückgang der Eisbärenpopulation im Zusammenhang mit dem Rückgang des Arktiseises seit langem als Symbol für die Folgen des Klimawandels angesehen wurde. Die neue Studie deutet jedoch darauf hin, dass sich die Eisbären an die Veränderungen angepasst haben und dass die Population in einigen Gebieten sogar zunimmt.

Hinzu kommen (siehe beispielsweise hier und hier) auch einige gute Nachrichten in Sachen Arktis und Eis. Es zeigt sich jedenfalls, dass die Klimafanatiker mit ihren Warnungen oftmals falsch liegen und im Falle der Eisbären wohl nicht so rasch mit einem Aussterben gerechnet werden sollte.

Asien geht die NATO nichts an

Die zunehmenden Beziehungen des Bündnisses zu Japan und Südkorea erhöhen das Risiko eines Krieges mit China

Quinn Marschik

Während an den Grenzen des Bündnisses der Krieg tobte, trieb sich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Südkorea und Japan herum. Anstatt sich um eine Deeskalation des Krieges in der Ukraine zu bemühen, um einen zivilisationszerstörenden Atomkrieg mit Russland zu vermeiden, schien Stoltenberg bereit zu sein, das Bündnis in potenzielle künftige Konflikte in Asien zu verwickeln und einen Krieg mit dem atomar bewaffneten China zu riskieren.

Die NATO hat in der indo-pazifischen Region nichts zu suchen. Das Bündnis sollte sich stattdessen an sein nordatlantisches Mandat halten und es vermeiden, am anderen Ende der Welt Pulverfässer zu kultivieren.

Der Nordatlantikvertrag, der die Grundlage des Bündnisses bildet, gilt ausdrücklich nur für den nordatlantischen Raum. Artikel 5, der die entscheidende Formulierung enthält, dass „ein Angriff gegen einen … als ein Angriff gegen sie alle anzusehen ist“, gilt nur für Europa und Nordamerika.

Das bedeutet, dass Angriffe auf Schiffe, Flugzeuge oder Territorien von Mitgliedern außerhalb dieser Regionen nicht automatisch eine Reaktion der Allianz nach sich ziehen. Nordkorea könnte Hawaii oder Guam angreifen und die NATO wäre nicht verpflichtet, zurückzuschlagen.

Stoltenbergs Besuch ging nicht nur über das geografische Mandat der NATO hinaus, sondern war auch ein Versuch, Südkorea und Japan in das hetzerische Paradigma des Westens „Demokratien gegen Autokratien“ hineinzuziehen.

Um es klar zu sagen: sowohl Südkorea als auch Japan lassen sich teilweise in dieses Schema hineinziehen, allerdings mit mehr Bedacht als der Westen. Beide haben sich in erster Linie darauf konzentriert, Freiheit und Demokratie zu bewahren, und nicht darauf, andere asiatische Regierungen als Autokratien zu verunglimpfen.

Um ihre Übereinstimmung mit dem Westen und den Werten der NATO zu demonstrieren, traten der japanische Premierminister Fumio Kishida und der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol auf dem NATO-Gipfel im Juni letzten Jahres in Madrid in ungewöhnlicher Weise in Erscheinung, zusammen mit ihren pazifischen Amtskollegen aus Australien und Neuseeland.

Bei seinem Gegenbesuch in diesem Monat ging Stoltenberg jedoch über die gemäßigte Haltung von Yoon und Kishida hinaus, indem er China als direkte Herausforderung für Freiheit, Demokratie und westliche Werte darstellte. Er sagte, die NATO-Partnerschaften mit Südkorea und Japan seien wichtig und „notwendig“, um dieser Herausforderung zu begegnen.

Seoul und Tokio sind sich dieser Herausforderung durchaus bewusst, aber beide wissen, dass eine unnötige Anfeindung Pekings ihren Interessen schaden könnte. Noch wichtiger ist, dass das Missgeschick der NATO in Afghanistan gezeigt hat, wie wenig das Bündnis außerhalb Europas und Nordamerikas von Nutzen sein kann.

Noch beunruhigender ist, dass Stoltenbergs regelmäßige Schlussfolgerungen, China sei als autoritärer Staat eher bereit, seine nationalen Interessen mit Gewalt durchzusetzen, als die demokratisch gesinnten Mitglieder der NATO und ihrer Partnerstaaten, die Bedrohung durch Peking überhöhen.

Seine Behauptung, die NATO erwarte von den Staaten, dass sie nach dem Ende des Kalten Krieges Rechtsstaatlichkeit und Demokratie – wie sie von der Allianz definiert wurden – übernehmen, unterstreicht die Auffassung, dass ein autoritäres China eine automatische Bedrohung für die indopazifische Region und die ganze Welt darstellt.

Solche Annahmen könnten den Ruf nach einem Regimewechsel als Lösung für die chinesische Herausforderung auslösen. Damit würde Peking eine rote Linie überschreiten, da die Regierung darauf bedacht ist, die Kommunistische Partei an der Macht zu halten und die Kontrolle über die Zukunft ihrer Regierungsführung zu behalten.

Wer nicht anerkennt, dass China wirklich an der Wahrung seiner nationalen Souveränität und territorialen Integrität interessiert ist, verleugnet die Realität, dass selbst ein demokratisches Regime in Peking immer noch die Kontrolle über Taiwan ausüben und territoriale Interessen im Ost- und Südchinesischen Meer sowie entlang der Himalaya-Grenze des Landes durchsetzen möchte.

Viele vergessen, dass Taiwan, das formal immer noch die Republik China ist, technisch gesehen die meisten der gleichen territorialen Ansprüche wie Peking erhebt und sogar nominell einige noch weiter gehende, wie z. B. die verfassungsmäßige Behauptung der Souveränität über die gesamte Mongolei.

Noch beunruhigender ist, dass Stoltenbergs Darstellung der NATO-Position zu Taiwan für den Frieden zwischen beiden Seiten der Straße nicht hilfreich zu sein scheint. In einem Interview mit Nikkei Asia während seines Besuchs sagte er, die NATO wolle „jede Änderung des Status quo vermeiden“, während er wiederholt bestritt, dass China ein Gegner sei, und darauf bestand, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist.

Peking könnte seine Äußerungen als verdeckte Eindämmung oder als Hinweis darauf interpretieren, dass die NATO Taiwan im Falle einer Invasion verteidigen würde. Dies könnte China dazu veranlassen, die Bemühungen um eine friedliche Wiedervereinigung aufzugeben und Taiwan zu einem günstigen Zeitpunkt anzugreifen oder zu zwingen, wenn die NATO abgelenkt oder mit der Wiederaufrüstung beschäftigt ist.

Stoltenberg und die NATO-Mitglieder sollten den indo-pazifischen Schwenk aufgeben und sich auf den Kernzweck des Bündnisses konzentrieren: die europäische Sicherheit. Die NATO würde mehr von einer Erhöhung der europäischen Verteidigungsausgaben profitieren, die die Ausgaben Russlands, der größten Bedrohung für Europa, bei weitem übersteigen würden, wenn die Mitglieder ihren Verpflichtungen nachkämen, 2 % ihres Bruttoinlandsprodukts für die Sicherheit aufzuwenden.

Wenn die europäischen Staaten mehr Verantwortung übernähmen, würde dies auch ihre Verteidigung gegen transnationale Bedrohungen wie Cyberangriffe und Terrorismus stärken. Gleichzeitig könnten sich die Vereinigten Staaten stärker auf ihre vitalen nationalen Interessen konzentrieren, wenn Europa die Hauptlast der Sicherung seiner eigenen Verteidigung übernehmen würde.

Die NATO hat in der indo-pazifischen Region weder etwas zu suchen noch ein Mandat. Sie sollte sich davon fernhalten, unnötige ideologische Spannungen zu schüren, nicht mehr davon ausgehen, dass die autoritäre Herrschaft in China einen Angriffskrieg unvermeidlich macht, und es vermeiden, die Spannungen zwischen den beiden Seiten der Taiwanstraße zu schüren.

Die Wiederbelebung ihrer Mission zur Stärkung der europäischen Verteidigung liegt viel mehr im Interesse der NATO und der Vereinigten Staaten.

Willy Brandt wäre für Waffenlieferungen an die Ukraine

Das ist zusammengefasst das erstaunliche Fazit im vorletzten Kapitel eines neuen Buches von Gunter Hofmann mit dem Titel: “Willy Brandt. Sozialist – Kanzler – Patriot. Eine Biografie“. Der Autor war lange Zeit Korrespondent zunächst der Stuttgarter Zeitung und dann von Die Zeit in Bonn und Berlin. Ich kannte und schätzte ihn als qualifizierten, interessanten Journalisten. Sein Werk über den früheren Bundeskanzler Willy Brandt folgt auf Hofmann-Biografien über Helmut Schmidt, Richard von Weizsäcker und Marion Dönhoff. Hofmanns Text zu Brandt hebt sich wohltuend ab von der vorgefertigten Tendenzberichterstattung z.B. des Historikers Gregor Schöllgen. Hofmanns Werk hat große Qualitäten und einige große Schwächen. Albrecht Müller.

Dass eine Biografie über Willy Brandt dazu herhalten muss, um ihm die Zustimmung zu Waffenlieferungen an die Ukraine anzuheften, lässt tief blicken in den Abgrund der Vorstellungen des Autors über die aktuelle Lage von Krieg und Frieden. Hofmanns – für mich, wie sicher auch für viele andere Kenner und Bewunderer dieses Journalisten – erstaunliche Einstellung wird schon im ersten (!) Satz des Buches kundgetan, unmotiviert und eigentlich nicht passend zu einer Biografie über Willy Brandt. Ich zitiere:

“Als dieses Buch begonnen wurde, war an einen Einfall russischer Truppen in die Ukraine und einen imperialistischen Krieg zur Rückeroberung des Besitzstandes aus sowjetischen Zeiten nicht zu denken.”

Damit habe ich die Lust auf die Lektüre von Gerhard Hofmanns Buch verloren. Ich möchte keine Bücher lesen und empfehlen, die den Ukraine-Krieg mit der Unterstellung beginnen, Russland habe “imperialistische Absichten” und mit der Behauptung fortfahren, dieses Land wolle den “Besitzstand aus sowjetischen Zeiten” zurückerobern. Ich wollte mich aber nicht alleine auf meinen Eindruck verlassen und habe deshalb die Meinung von Freunden eingeholt. Wolfgang Bittner zum Beispiel habe ich den zitierten Satz vorgelesen. Bittner: “Das Zitat entspricht der gängigen Anbiederung an die vorgeschriebene Meinung: Falsch, opportunistisch, … . Wie sollte jemand, der so etwas schreibt, Willy Brandt verstehen können?”

Wenn Sie, liebe Leser, nicht so empfindlich sind oder Hofmanns Meinung teilen, dann können Sie getrost und ohne innere Störung dieses Werk lesen. Es ist bei C.H.Beck in München erschienen, hat 517 Seiten und kostet 35 Euro.

Der Autor beschreibt Kindheit und Jugend, er skizziert Mutter und Großvater des Herbert Frahm und späteren Willy Brandt. Er bezieht sich dabei als Quellen u.a. wesentlich auf Texte von Willy Brandt selbst. Im Kapitel II. werden Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten in die Biografie integriert. Damit wird die Botschaft verbunden, dass Willy Brandt schon damals, in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts, auf der richtigen Seite stand. Der Autor schildert Willy Brandts Zeit in Norwegen und Schweden. Er schreibt über die Begegnungen mit Heinrich Mann, mit Alva und Gunnar Myrdal und ihren Einfluss auf den jungen Willy Brandt. Hofmann schildert die damaligen Überlegungen des jungen Journalisten und Politikers über Zukunft und Gestalt unserer Gesellschaft und Europas nach dem Zweiten Weltkrieg.

Diese Texte enthalten viele interessanten Informationen über den langen Weg Willy Brandts vom Verlassen Deutschlands im Jahre 1933 bis zur Rückkehr im Jahr 1945 – die Informationen machen vieles verständlicher, was wir dann selbst in der aktiven politischen Zeit des Regierenden Bürgermeisters in Berlin, des SPD-Parteivorsitzenden und des Bundeskanzlers Brandt erlebt haben.

Was der Autor Hofmann über die Jahre vor dem Regierungseintritt von Willy Brandts Partei als Teil der Großen Koalition in die Regierung Kiesinger im Dezember 1966 schildert, kann ich nicht dank eigenen Erlebens überprüfen, die späteren Begebenheiten schon. Ab August 1968 war ich in unmittelbarer Nähe des Gegenstands der Biografie tätig und kann mir deshalb nicht nur ein angelesenes Urteil erlauben.

Vieles, was Gunter Hofmann über diese Zeit schreibt, ist interessant und trifft auch aus meiner Sicht die Wirklichkeit:

Zum Beispiel beschreibt er den Kniefall in Warschau im Jahre 1971 einfühlsam und bewegend. Zum Beispiel weist er auf die Fehleinschätzung hin, die Auflockerung im Osten und dessen personeller Erneuerung mit Gorbatschow sei westlicher Härte und speziell der Nachrüstung zu verdanken. Zum Beispiel hat der Autor die Entscheidung Willy Brandts zum Rücktritt im Mai 1974 – in Anlehnung an Egon Bahr und im Widerspruch zu Helmut Schmidt – richtig eingeordnet. Sie war alternativlos. Andernfalls wäre Brandt einer weiteren unendlichen Hetzjagd ausgesetzt gewesen.

Das sind nur einige Beispiele einer großen Zahl von interessanten und nachvollziehbaren Beschreibungen des Geschehens im Leben des Politikers Brandt.

Zu einigen Schwächen der Biografie – auch jenseits des eingangs zitierten ersten Satzes des Vorworts:

Der Autor hat offenbar die Neigung, Quellen bekannter bis berühmter Personen gerne zu nutzen und Quellen guter, wichtiger aber weithin unbekannter Personen nicht zu nutzen. Diesen Eindruck kann man am Fall der Quelle Günter Grass im Vergleich zur Quelle Reinhard Wilke besonders gut belegen. Über Günter Grass und seine und anderer Kollegen Schriftsteller, Künstler und Wissenschaftler Initiativen und Unterstützung für den Politiker Brandt gibt es ein eigenes Kapitel, das Kapitel VII. mit insgesamt 35 Seiten. Günter Grass und Hans-Werner Richter und später auch Heinrich Böll und viele andere waren wichtig für die Erweiterung des Wählerpotenzials Willy Brandts und der SPD, sie waren auch als Gesprächspartner, Ideengeber und Initiatoren von bemerkenswerter Bedeutung. Den Lesern dieser Rezension werden sie vermutlich ein Begriff sein.

Reinhard Wilke wird ihnen und Ihnen kein Begriff sein und er kommt im Buch von Gunter Hofmann auch nicht vor. Reinhard Wilke war Büroleiter von Willy Brandt nahezu in der gesamten Zeit von Brandts Kanzlerschaft, von 1970-1974, und dann auch noch darüber hinaus bis 1976. Reinhard Wilke hat fortlaufend “Aufzeichnungen zum Terminkalender des Bundeskanzlers” notiert und diese in zwei gebundenen Bänden veröffentlicht. Später dann, 2010 erschien als reguläres Buch – mit einem Vorwort von Ulrich Wickert – Wilkes Buch „Meine Jahre mit Willy Brandt”.

Autor Hofmann hat Reinhard Wilke gekannt, vermutlich gut gekannt und er musste eigentlich auch etwas von den Veröffentlichungen wissen. Er hätte einige Fehler vermeiden können und einiges Wichtige über den Gegenstand seiner Biografie berichten können, wenn er die Publikationen Wilkes angeschaut hätte.

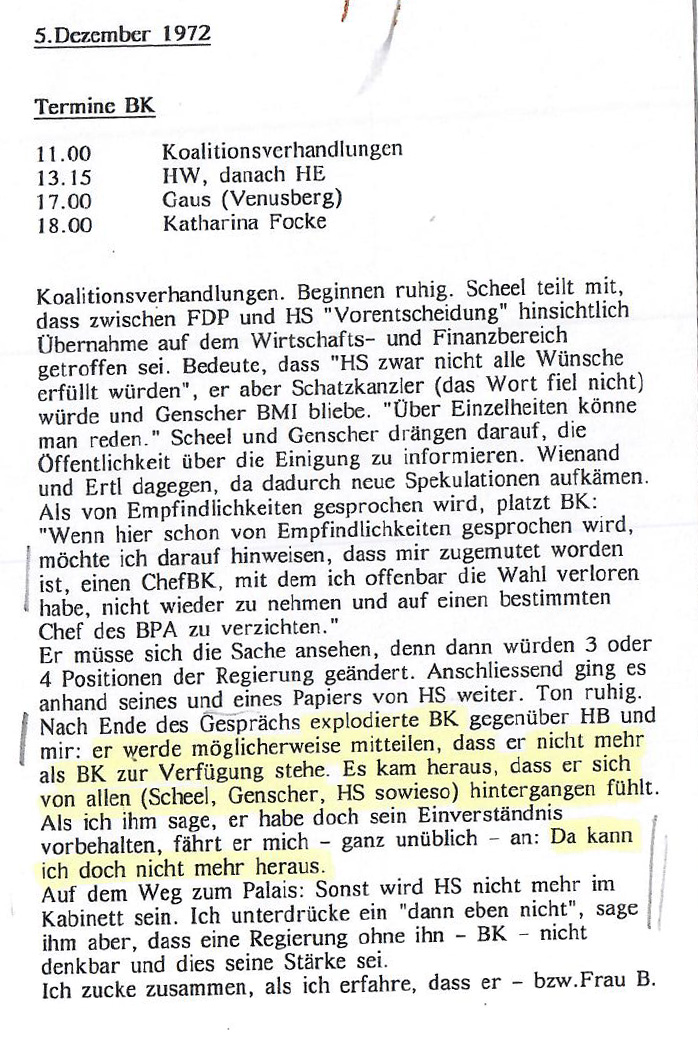

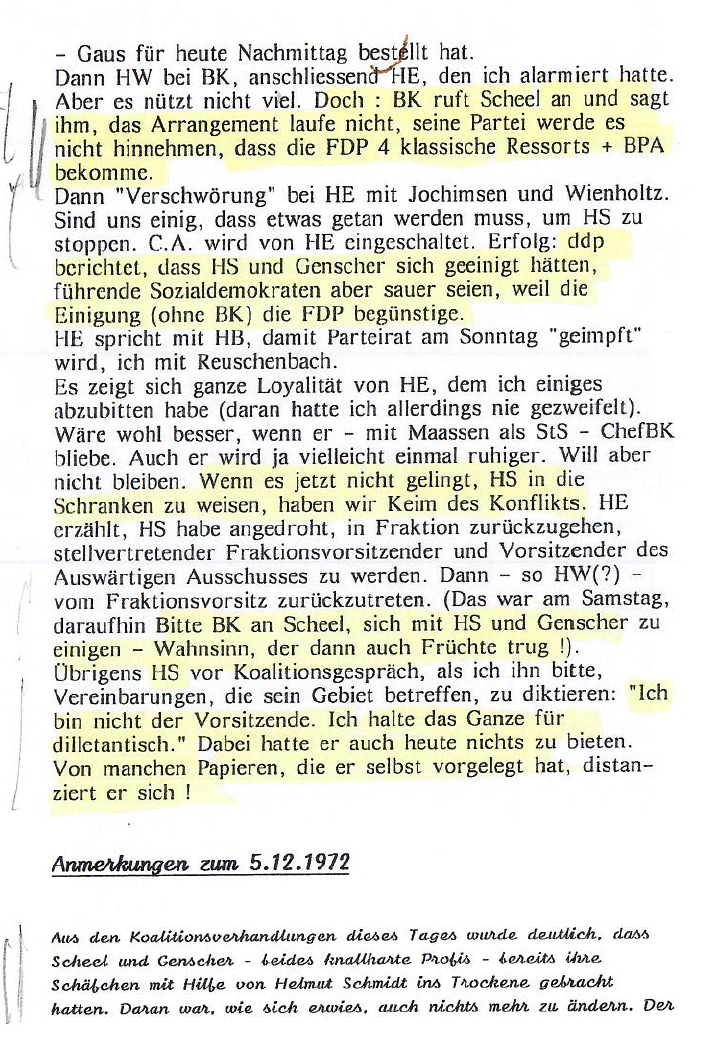

Wilkes Aufzeichnungen zum Terminkalender des Bundeskanzlers enthalten unter dem Datum des 5. Dezember 1972 einen Bericht über die um 11:00 Uhr stattgefundenen Koalitionsverhandlungen zwischen SPD-Führung und FDP-Führung und über ein anschließendes Gespräch Brandts mit Wehner und danach mit Horst Ehmke. Die dreiseitige Notiz füge ich diesem Text an.

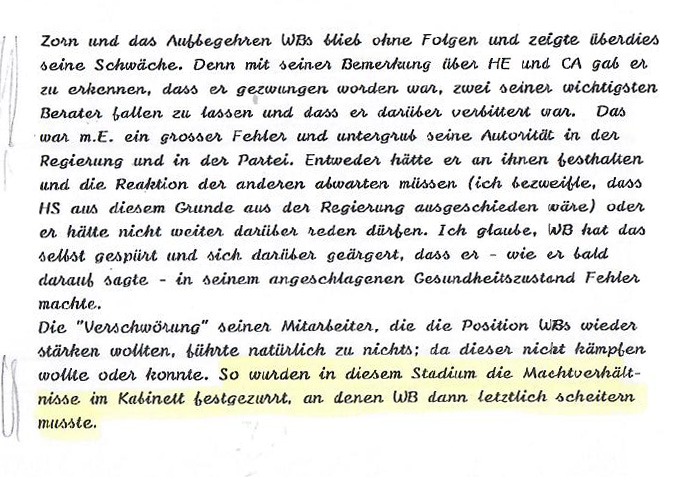

Dieser 5. Dezember stellt zusammen mit dem, was seit der Wahl am 19.11.1972 geschehen war, eine historische Zäsur dar. Der Büroleiter Brandts hat es in seinen kommentierenden Notizen treffend dargestellt. Ihr letzter Satz sagt das Ende der Kanzlerschaft Willy Brandts voraus: “So wurden in diesem Stadium die Machtverhältnisse im Kabinett festgezurrt, an denen Willy Brandt dann letztlich scheitern musste.”

Vorher steht zu lesen, dass sich Willy Brandt angesichts der in den Koalitionsverhandlungen in seiner krankheitsbedingten Abwesenheit zu seinen Ungunsten getroffenen personellen Festlegungen – voller Hohn – darüber beklagte, dass ihm zugemutet wird, einen Chef des Bundeskanzleramtes (Horst Ehmke), „mit dem ich offenbar die Wahl verloren habe“, und einen Chef des Bundespresseamtes (Conny Ahlers) nicht wieder zu nehmen.

Brandt lässt wissen, er werde möglicherweise mitteilen, dass er nicht mehr als Bundeskanzler zur Verfügung stehe. Es kam heraus, dass er sich von allen, von Scheel und Genscher und von Helmut Schmidt sowieso hintergangen fühlte. Zum Hintergrund und zur Erläuterung: der Stellvertreter Brandts im Parteivorsitz Helmut Schmidt hat von Brandt verlangt, dass er auf den bewährten Chef des Bundeskanzleramtes Horst Ehmke und den Chef des Bundespresseamtes, Conny Ahlers verzichtet.

Diese Informationen gehören in eine Biografie über Willy Brandt. Sie zeigen auch eine Schwäche Brandts. Er hätte dieser personellen „Säuberung“ nicht zustimmen dürfen. Er hätte auch nicht erlauben dürfen, dass die Koalitionsverhandlungen ohne seine Anwesenheit beginnen. Auch seine unmittelbar nach der Wahl festgestellte Erkrankung an den Stimmbändern und die Erschöpfung durch den Wahlkampf entschuldigen nicht, dass er zugelassen hat, dass mit den Koalitionsverhandlungen von Wehner und Schmidt ohne sein Beisein begonnen wird und damit auch gravierende sachliche und vor allem personelle Festlegungen stattfinden – zulasten der SPD und zugunsten der FDP übrigens,.

Die zitierten Notizen vom 5. Dezember 1972 deuten schon explizit das Ende der Kanzlerschaft Willy Brandts an und sie benennen auch die Urheber des Niedergangs seiner durch die Wahl am 19. November 1972 grandios bestätigten Regierungsverantwortung. Die Totengräber der Kanzlerschaft Willy Brandts waren seine Stellvertreter Herbert Wehner und Helmut Schmidt. Wie sehr die Beiden spätestens seit Mitte des Jahres 1972 gegen ihn gearbeitet haben, wird in der Biografie Gunter Hofmanns nicht deutlich genug herausgearbeitet.

Gunter Hofmann schreibt viel über Herbert Wehner und Helmut Schmidt. Dabei wird der bestimmende Eindruck vermittelt, Wehner habe Brandt ganz besonders gefördert. Wörtlich heißt es beispielsweise auf Seite 307:

“Mit Herbert Wehner als Fürsprecher in der SPD hatte er jemanden mit Autorität an der Seite, den er zugleich als seinesgleichen betrachten konnte – als Relikte der Weimarer Republik ragten sie beide in die neue Ära hinein.”

Zwei Absätze später heißt es dann noch:

„Über lange Jahre der Beziehung zwischen den beiden hinweg finden sich keinerlei Hinweise (vor den Notizen zum Fall G.) darauf, Willy Brandt sei Wehner mit Grundmisstrauen begegnet, im Gegenteil er suchte die Nähe.“

Das sind groteske Fehleinschätzungen des Autors Hofmann. Es hätte gereicht, wenn er aufmerksam die Erinnerungen von Willy Brandt gelesen hätte. Da gibt es auf den Seiten 326-329 faktenreiche Schilderungen einer gestörten Beziehung. Ich zitiere ein kurzes Stück:

“Nachdem wir uns – er in Bonn, ich in Berlin – miteinander arrangiert hatten, bekam das Verhältnis zwischen Wehner und mir einen ersten erheblichen Knacks, als wir im Herbst ’61 gemeinsam mit dem Nachtzug nach Lübeck fuhren; dort hielt ich, eine Tradition begründend, am Samstagnachmittag die Abschlusskundgebung vor der Bundestagswahl. Wehner, nach etwas Rotspon und auf den Vorsitzenden Ollenhauer bezogen: ‘Der muss weg. Du musst es machen.’ Ich widersprach nicht heftig, eher gedehnt, denn ich war verstört und erschrocken über den Ton, der einer Partei wie der unseren fremd und nicht würdig war. Die Nachfolge im Parteivorsitz konnte, so fand ich, nicht putschartig geregelt werden. Und warum auch? Ich hatte zu Erich Ollenhauer ein kameradschaftlichen Verhältnis gewonnen; der Erneuerung der Partei legte er keine Steine in den Weg, im Gegenteil; er war der Garant dafür, dass die „alte“ Partei den Weg an die Macht mitging. Wehner merkte sich meine Reaktion, die eines Zauderers und Schwächlings. Und ich merkte mir seinen Vorstoß, den eines Mannes, der die Figuren und die Politik nach Belieben verschiebt.

Das Vertrauensverhältnis hielt sich in Grenzen.“

Es ist ja zu verstehen, dass der Journalist Gunter Hofmann freundlich über Herbert Wehner schreibt. Herbert Wehner war beliebt bei Journalisten. Seine kauzige Art, seine Bereitschaft, bei der Presse über Kolleginnen und Kollegen herzuziehen, waren Garanten für immer neuen Stoff für die Bonner Journaille. Aber diese Umstände sollten doch nicht den Blick auf den destruktiven Grundcharakter des Stellvertretenden Vorsitzenden der SPD Herbert Wehner vernebeln.

Meine Erfahrungen gründen auf der persönlichen Erfahrung als Mitarbeiter des Bundeswirtschaftsministers und Präsidiumsmitglied der SPD Karl Schiller von August 1968 bis November 1969, auf den Erfahrungen als Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit beim Parteivorstand der SPD von Dezember 1969 bis Januar 1973 und auf der dann folgenden Tätigkeit als Leiter der Planungsabteilung im Bundeskanzleramt bei Brandt und Schmidt.

Zugespitzt: in dieser Zeit habe ich Herbert Wehner einmal wirklich konstruktiv erlebt: er hat als erster in der SPD-Führung im Juli 1969 erkannt, welche große Bedeutung die Debatte um die Aufwertung der D-Mark im für den Kanzlerwechsel entscheidenden Wahlkampf spielen könnte. Der dafür zuständige und die Aufwertung – im Konflikt mit der CDU/CSU und vor allem mit Franz-Josef Strauß – vorschlagende Bundeswirtschaftsminister hatte monatelang versucht, die SPD-Führung von der Notwendigkeit und der möglichen wahlstrategischen Rolle der Aufwertung zu überzeugen. Mit Wehners Einsicht zweieinhalb Monate vor der Wahl gelang der notwendige Durchbruch und das war dann Teil des Erfolgs bei der Bundestagswahl 1969.

Diese positive Erfahrung vorweg. Daran anschließend habe ich von Herbert Wehner im Verhältnis zu Willy Brandt und den für ihn wichtigen Mitarbeitern nur Destruktion erlebt. Das waren reihenweise Gründe für ein grundsätzliches Misstrauen des SPD-Vorsitzenden Brandt gegenüber seinem Stellvertreter Wehner – und übrigens auch gegenüber Helmut Schmidt.

Es begann schon mit der auf die Bundestagswahl von 1969 folgenden Regierungsbildung. Die SPD war erstmals im Dezember 1966 als Juniorpartner in die Große Koalition mit der CDU/CSU eingetreten. Nach der Wahl von 1969 gab es dann zum ersten Mal die Chance zum Kanzlerwechsel. Nach 20 Jahren zum ersten Mal! Willy Brandt hat diese Möglichkeit ergriffen, Helmut Schmidt und vor allem Herbert Wehner waren nicht begeistert. Sie wollten die Große Koalition mit der CDU/CSU fortsetzen. Objektiv betrachtet war das eine abstruse Idee. Aber diese abstruse Idee war im Interesse von Helmut Schmidt, der sich selbst für den besseren Kanzler hielt und wahrscheinlich noch warten wollte. Und Herbert Wehner schien Willy Brandt die Kanzlerschaft nicht zu gönnen und machte ihm und seinen Mitarbeitern in der Parteizentrale das Leben und die Arbeit schwer.

Als ich dort im Dezember 1969 die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit übernahm, hatte die SPD über 8000 Ortsvereine und ca. 900.000 Mitglieder. Zwischen der Zentrale und den Ortsvereinen und Mitgliedern gab es nahezu keine Kommunikation. Es gab ein Blatt, das sich Bonner Depesche nannte, und von Herbert Wehner und der ihm zugeordneten Abteilung Organisation betreut wurde. Das Blatt diente im wesentlichen dem Abdruck von Reden.

Es war klar, dass damit die große kommunikative Möglichkeit der 8000 Ortsvereine und der und 900.000 Mitglieder nicht genutzt wurde. Ortsvereinsvorsitzende waren in der Regel viel beschäftigte Menschen. Sie brauchten kurze Informationen und Fakten.

Deshalb haben wir dem damaligen Bundesgeschäftsführer Wischnewski vorgeschlagen, die Ortsvereine mit einem Medium zu versorgen, das diesen Ansprüchen gerecht würde. Im Mai 1970 wurde “intern”, so hieß das Blatt, zum ersten Mal verschickt. In veränderter Form gibt es dieses Medium noch heute.

Herbert Wehner, damals Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion intervenierte sofort und erzwang die Beteiligung seiner Mitarbeiter an der Redaktion von “intern”. Weil diese dann alle 14 Tage mit langen Riemen ankamen, die sie in “intern” veröffentlicht haben wollten, war diese Intervention fast schon ein Schlag gegen das Grundkonzept.

Wehners Intervention galt nicht vor allem uns, den Mitarbeitern, sondern dem Parteivorsitzenden. Wehner wollte nicht, dass Willy Brandts Position in der inneren Organisation der SPD Beifall findet.

Dieses destruktive Motiv war dann auch der Grund dafür, dass Wehner das nächste Projekt, das von uns entwickelte Mitgliedermagazin, bekämpfte. Er polemisierte gegen die Nullnummer so, als wäre dieses Exemplar schon unter die Leute, also unter die Mitglieder gebracht.

Wehners Destruktion richtete sich auch diesmal nicht nur gegen die Bundesgeschäftsführer Hans-Jürgen Wischnewski und dann Holger Börner, die für die Publikationen verantwortlich zeichneten, sie richteten sich vor allem gegen Willy Brandt, dem er die positive innerparteiliche Verankerung, die mit solchen Medien verbunden sind, weil sie den Mitgliedern und den Ortsvereinen etwas nutzen, nicht gönnte. In Gunter Hofmanns Biografie spielen diese SPD-internen Vorgänge keine große Rolle, obwohl sie das Leben und die Politik des Willy Brandt beachtlich tangierten.

Übrigens: Willy Brandt bestätigte die destruktive Haltung seiner Stellvertreter bei einem Gespräch zur Planung des Wahlkampfes im Sommer 1972. Ich hatte ihm, seinen Stellvertretern im Parteivorsitz und dem Bundesgeschäftsführer der SPD das „Drehbuch“ für den Wahlkampf geschickt. Willy Brandt hatte mich zum Gespräch darüber am Samstag, den 8. Juli 1972 in sein Wohnhaus auf dem Bonner Venusberg eingeladen. Wir besprachen Kampagne für Kampagne und die Grundanlage des Wahlkampfes. Am Ende des Gesprächs fragte ich ihn, sich seine Stellvertreter ihm gegenüber zum Drehbuch geäußert hätten „Nein”, aber darauf brauche ich auch nicht zu warten. “Denn die wollen nicht gewinnen.“

Diese Antwort war für mich die Bestätigung dessen, was ich drei Jahre lang erlebt hatte: Wehnersche Destruktion.

Weil dieser Charakterzug dann ja auch das nahe Ende der politischen Führung durch Willy Brandt bewirkte, wie schon in der Notiz Reinhard Wilkes vom 5. Dezember 1972 vermerkt ist, hätten die Leser von Gunter Hofmanns Biografie des Willy Brandt eigentlich verdient, ein bisschen mehr davon lesen zu können.

Anhang

Reinhard Wilke: Aufzeichnungen zum Terminkalender des Bundeskanzlers

Auszug vom 5. Dezember 1972

Leserbriefe zu „Meist hilft der Blick in die Liste der Manipulationsmethoden“

Anlässlich der Berichte über die Reise von Bundeskanzler Scholz mit seinem halben Kabinett nach Japan und den Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Putin durch den Internationalen Strafgerichtshof wird in diesem Beitrag darauf hingewiesen, dass sie der Meinungsmache dienen würden. Albrecht Müller meint, die Erkenntnis, dass wir in einer Welt voller Manipulationen leben, sehr viel mehr erkläre, was geschieht, als der Hinweis auf den Sachzusammenhang. Damit Nachdenkseiten-Leser die häufigsten Methoden der Manipulation möglichst immer präsent haben, werden am Ende des Artikels die gängigen Methoden aufgelistet. Wir danken für die interessanten Leserbriefe. Hier ist eine Auswahl, die für Sie von Christian Reimann zusammengestellt worden ist.

1. Leserbrief

Sehr geehrter Herr Müller und NDS Team,

Sehr gut noch einmal eine Reihe Manipulationsmethoden zu wiederholen mit zeitnahen Fallbeispielen.

Sehen wir uns einmal einige Varianten eines Begriffs an:

Wertegemeinschaft, Wertewesten, Wertepartner.

Die Werte werden nicht genannt, Werte ist also eine Worthülse mit Doppelfunktion.

Da die Werte nicht benannt werden interpretiert ein Zuhörer oder Leser eine Bedeutung hinein.

Das China und Russland Wertepartner sind, stimmt genauso.

Die zweite Funktion ist zu vermitteln: Wir sind die Guten.

Wir und unsere Wertepartner sind die Guten.

Ein Extrembeispiel: Ein CEO einer Bank und ein Bankräuber sind auch Wertepartner, beide schätzen Geld sehr.

Es gibt noch solche Worthülsen mit Interpretationswirkung:

Demokratie, Freiheit.

Beispiel: Der Präsident der USA als Führer der freien Welt.

Da haben wir noch gar nicht gesprochen über Foto-und gefilmte Manipulation.

Je nach Lust und Laune kann ich einen Text versehen mit einem fröhlich lächelnden Putin oder einem böse dreinschauenden.

Fiktives Beispiel: Eine Demonstration: 50000 Menschen, 49999 tragen ein Plakat Ami go home, 1 trägt ein Plakat mit lang lebe die USA.

Artikel: Mit Text: Grosse pro USA Demonstration, Foto dazu das von der einen Person mit lang lebe die USA.

Mit freundlichem Gruß

Patrick Janssens

2. Leserbrief

Das ist die Vorbereitung für das Eingreifen der NATO in der Ukraine. Wahrscheinlich erteilt noch die UN den Segen dazu…

Amüsant noch die Tatsache, dass die USA den Internationalen Strafgerichtshof ablehnt: “Ich glaube, dass der Internationale Strafgerichtshof grundsätzlich illegitim ist, und das schon seit vielen Jahren.“ John Bolton, ehemaliger Sicherheitsberater. Aber natürlich hat die USA entsprechenden Druck auf den IStGH ausgeübt, den Haftbefehl auszustellen. Sie setzen alle Hebel für eine Eskalation in Bewegung.

Ein unwürdiges Marionettentheater.

Helmut Langer

3. Leserbrief

Werte NDS-Redaktion,

jetzt, wo alle hohldrehen ob des obskuren Haftbefehls, eine unfassliche Meldung hierzu von eben auf dem AOL-Start-Portal

“Xi Jinping lädt Putin nach China ein – Und das trotz des Haftbefehls gegen den Kreml-Chef”

eine Stellungnahme zum Thema, von einem „international lawyer“ auch noch, also durchaus befugt, seine Meinung abzudrücken! Das summary aus seinem Artikel:

„Was auch immer man von den Haftbefehlen gegen Russen wegen angeblicher Verstöße gegen Artikel 8(b)(viii) halten mag, das Versäumnis des IStGH, zumindest bisher, Anklagen und Haftbefehle gegen Israelis wegen ihrer Verstöße gegen Artikel 8(b)(viii) zu erlassen, stellt einen ungeheuerlichen Missbrauch des strafrechtlichen Ermessens dar, und gibt, wenn die beiden Fälle zusammen betrachtet werden, Anlass zu einer üblen Vermutung politischer Motive, die den bereits zweifelhaften Ruf des IStGH für die unparteiische Verfolgung der Gerechtigkeit weiter zu trüben droht.“

counterpunch.org/2023/03/21/on-the-icc-putin-netanyahu-and-prosecutorial-discretion/

Nichts für ungut! Meinte ja nur!

Michael Kohle

Ergänzung zu Leserbrief: siehe unten

4. Leserbrief

Sehr geehrter Herr Müller, wertes Nachdenkenteam,

wenn der Mensch sich seiner tatsächlich selbst bewusst ist und auf Grund dieses Bewusstseins, ganz selbstbewusst weiß, dass er auch dann existieren darf, wenn es keine Staaten und auch keine Wirtschaft gibt, weil das ohnehin seinen Anfängen auf diesem Planeten entspricht und er schlussendlich lediglich ein Zufallsprodukt der “Launen der Evolution” ist und eben nicht von Staaten oder Wirtschaften geschaffen wurde, um diesen Planeten als Menschheitsfamilie zu bewohnen und sich diese Familie auch ganz selbstbewusst, dieses Recht, auf ihrem Heimatplaneten – Erde genannt – existieren und leben zu dürfen, herausnehmen sollte, völlig würdevoll und wie selbstverständlich, der biologischen Zuordnung eines Homo sapiens sapiens, entsprechend.

Wer tatsächlich immer noch, auf die Theorien des Westens, der Mensch sei ein Raubtier, herein fällt und diesen Unsinn tatsächlich noch glaubt, dem ist auf real existierendem naturwissenschaftlichem Gebiet, intellektuell und geistig, ohnehin nicht mehr viel zu zutrauen! Natürlich wurde so etwas, vom chinesischen Volk, intellektuell und geistig längst abgehängt, denn der Reichtum eines Menschen besteht nun einmal nicht nur, aus materiellen Dingen.

Was all das angeht, wäre ein sehr, sehr starker Sonnensturm, durchaus eine, von natürlichen Gesetzmäßigkeiten eingeleitete Rettung, für die Menschheit auf diesem Planeten. Sicherlich mit Konsequenzen und Folgen für die Menschheit darauf, die ihr jedoch, immerhin, noch die reale Chance eines Überlebens einräumt. Wovon bei einem Atomkrieg nicht aus zu gehen ist! Hier bestätigt sich letztlich, die vollkommene naturwissenschaftliche Unreife, Unzurechnungsfähigkeit und Verantwortungslosigkeit, des Westens, gegenüber der Menschheitsfamilie, auf dieser Erde.

Wie kommt die Menschheit an dieser Stelle, noch einiger Maßen unbeschadet heraus? Was kann und könnte getan werden, um den atomaren Untergang der Menschheit tatsächlich noch zu verhindern? Wenn die USA der völlig pathologischen Meinung sind: “Wenn WIR geh’n dann müssen alle Menschen mit uns gehn”, muss es doch irgendwie möglich sein, einer solch totalitären und geistig völlig verwirrten und persönlichkeitsgestörten Verschwörungskampagne der USA, gegen die Menschheit, irgendwie zu begegnen, um die Menschheit davor zu bewahren.

Mit freundlichen Grüßen

Irina Trappe-Hanel

5. Leserbrief

Lieber Herr Müller,

Ja, nun sind wir angekommen, angekommen beim alles entscheidenden Haftbefehl, der selbstredend am liebsten hier in Deutschland vollstreckt werden würde wollen.

Wem soll man das auch verdenken, ob der jahrelangen zielgerichteten Propaganda. Und sie zeigt ihre Wirkung beim deutschen Volke, da wollen wir uns mal nichts vormachen.

Hat man je eine vergleichbare Stimmungsmache bei Blair und Bush im Zusammenhang mit dem Irakkrieg erlebt? Ersterer ist zwischenzeitlich zum Ritter geschlagen und zweiter kam voller Freude einer Einladung von Merkel 2006 in Mecklenburg-Vorpommern zu einer Grillparty nach.

Der Krieg, buchstäblich ebenfalls ein Angriffskrieg, brachte hunderttausende Tote an Zivilisten, dem Erdboden gleichgemachte Städte und Siedlungen. Kriegsverbrechen. Alles bekannt.

Aber so wie „Abhören unter Freunden“ sich nicht gehört, so gehört sich eben auch Stillhalten, Verschweigen, Dulden, Wegschauen und Abmildern (Stichwort „Kollateralschaden“).