Kategorie: Nachrichten

Es fährt kein Zug nach irgendwo: Bahn muss Fahrpläne schätzen!

Ein marodes Schienennetz, dreckige Züge und vergammelte Bahnhöfe, unzufriedene Mitarbeiter – und jetzt auch noch der totale „Kontrollverlust“ bei den Fahrplänen! Das Chaos beim Staatskonzern ist offenbar größer als bislang angenommen, wie Recherchen der linksgrünen „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) stark vermuten lassen. Wie das Blatt schreibt, geraten nun auch noch die Fahrpläne „völlig außer Kontrolle“.

Denn: Signalstörungen, Stellwerksausfälle und kaputte Weichen haben mittlerweile ein Ausmaß angenommen, das einen geordneten Ablauf des Zugverkehrs kaum noch möglich mache. Die Folge: Allein in diesem Jahr müssen die Fahrpläne zwischen zwei und drei Millionen Mal geändert werden. „Fahrpläne werden nicht mehr gerechnet, sondern nur noch geschätzt“, zitiert die SZ ein Mitglied des Aufsichtsrats. Inzwischen sei von einem „Kontrollverlust“ bei der Bahn die Rede.

Nun ja, „Kontrollverluste“ werden immer mehr zum Charakteristikum Deutschlands – nicht nur bei der Bahn!

The post Es fährt kein Zug nach irgendwo: Bahn muss Fahrpläne schätzen! appeared first on Deutschland-Kurier.

8 Mio. Euro für Image-Filmchen: „Bürgergeld“-Minister Heil haut unsere Steuergelder raus!

„Bürgergeld“-Minister Hubertus Heil (SPD), buchstäblich eines der Schwergewichte in der Ampel-Regierung, sucht eine neue Social-Media-Agentur. Der fette Auftrag im Wesentlichen für Kurzfilmchen hat ein Volumen von acht Millionen Euro.

Um sein Image aufzupolieren, plant Genosse Heil eine große Offensive in den sozialen Medien. Das Ministerium will bis zu acht Millionen Euro in eine neue Agentur investieren, die Heils Social-Media-Strategie intensivieren soll. Das geht laut Medienberichten aus der Ausschreibung für einen „Rahmenvertrag Social Media“ hervor. Die bisherige Agentur soll abgelöst werden.

Der Vertrag mit einer neuen Agentur soll laut Ausschreibung über drei Jahre laufen und zusätzlich zweimal um sechs Monate verlängert werden können. Das Budget: Bis zu acht Millionen, also zwei Millionen Euro jährlich. Ziel sei es, die „Schlagzahl der Beiträge“ im Internet zu erhöhen.

Die Entscheidung, eine externe Agentur zu engagieren, begründet das Heil-Ministerium mit der „Informationspflicht gegenüber den Bürgern“. Bewegtbilder seien immer wichtiger geworden. Die Kosten würden insbesondere durch die Produktion von „barrierefreien“ Kurzfilmen in einfacher Sprache steigen. Diese Maßnahme sei „essentiell, um Menschen mit Beeinträchtigungen nicht aus Informationsketten auszuschließen.“

Die Social-Media-Experten sollen vor allem Minister-Videos, Instagram-Storys und Livestreams von Auftritten ins Netz bringen. Ziel ist es, das Ministerium als „moderne, bürgernahe und innovative Behörde“ zu präsentieren.

Im Netz kocht Wut hoch. Hier einige Stimmen:

► „Warum braucht der überhaupt eine Agentur, frage ich mich?“

► „Hat der etwa selber keine Mitarbeiter in seinem aufgeblähten Ministerium dafür oder sind die alle zu blöd für so was und zu faul zum Arbeiten?“

► „Ist ja nicht deren Geld, das da verbrannt wird und ein paar Günstlinge mästen sich am Elend des Steuerzahlers.“

► „Geht es noch? Eine unfassbare Geldverschwendung!“

Bleibt die Hoffnung, dass sich die Ausschreibung dieses Propaganda-Projekts nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland rasch von selbst erledigen wird. (oys)

The post 8 Mio. Euro für Image-Filmchen: „Bürgergeld“-Minister Heil haut unsere Steuergelder raus! appeared first on Deutschland-Kurier.

Industrieller Kollaps: Deutsche Schlüsselbranchen im freien Fall!

Die Lage in der deutschen Industrie spitzt sich dramatisch zu: Das Auftragspolster, das in den schwierigen Zeiten der Corona-Zwangsmaßnahmen mühsam aufgebaut wurde, schrumpft weiter – und das mit dramatischer Geschwindigkeit. Besonders erschütternd ist der Einbruch bei den Branchenriesen, allen voran der Maschinenbau und die Automobilindustrie, die schon seit Monaten keine neuen Impulse mehr bekommen.

Nach neuesten Daten des Statistischen Bundesamtes ist der Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe im Juni 2024 zum sechsten Mal in Folge zurückgegangen. Der preisbereinigte Wert der offenen Bestellungen fiel im Vergleich zum Mai um 0,2 Prozent und liegt satte 6,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Für die Autoindustrie, das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft, ist es schon der 17. Rückgang in Serie – ein klares Alarmzeichen, dass der Motor der deutschen Industrie ins Stottern geraten ist. Auch der Maschinenbau kämpft mit einem Minus von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Selbst der leichte Zuwachs bei den inländischen Aufträgen um 0,6 Prozent im Juni kann nicht über die anhaltende Schwäche hinwegtrösten, denn der Rückgang bei den Auslandsaufträgen (-0,7 Prozent) zeigt, dass die deutsche Industrie auch international an Wettbewerbsfähigkeit verliert.

Die Zeichen stehen auf Sturm – eine schnelle Erholung ist nicht in Sicht. Während die deutsche Industrie immer tiefer in die Krise rutscht, tut Wirtschaftsminister Habeck sein Übriges, um die Lage weiter zu verschärfen.

The post Industrieller Kollaps: Deutsche Schlüsselbranchen im freien Fall! appeared first on Deutschland-Kurier.

Zwangsgebühren absurd: Wenn selbst Katzen und Kühe die ÖRR-Propaganda finanzieren sollen

Der zwangsgebührenfinanzierte Staatsfunk hat es zunehmend schwer: Ständig steht er beim „Zahlvieh“ in der Kritik. Umso wackerer kämpft man scheinbar um jeden Beitrag. So erhielt nun selbst „Chouchou“, die Katze von Gerald Grosz, die letzte Mahnung zur Zahlung der ORF-Zwangssteuer – Androhung einer Gehaltspfändung inklusive. Deutschland kann das übrigens schon lange: Hier müssen Landwirte Rundfunkgebühren für ihre Kühe zahlen …

Für ein überzeugendes Programm würden wohl viele Menschen freiwillig zahlen, doch von Freiwilligkeit kann bei der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks keine Rede sein. Umso peinlicher, wenn selbst tierische Mitbewohner zur Zahlung verdonnert werden sollen: Katze Chouchou hat inzwischen ihre letzte Mahnung zur Zahlung der ORF-Zwangssteuer samt Säumniszuschlag erhalten. Sollte sich das renitente Tierchen weiter weigern, drohe die Pfändung von Gehalt und Lohn. Besitzer Gerald Grosz berichtete am 16. August auf X:

Das ist meine Katze Chouchou. Sie hat mit der heutigen Post eine letzte Mahnung für die ORF-Zwangssteuer samt jederzeit pfändbaren Rückstandsausweis bekommen. Sie soll insgesamt Euro 238,26 zahlen, ansonsten wird ihr Gehalt und Lohn gepfändet. Dieses Schreiben ist echt, keine Fälschung. Tatsächlich, der Wahnsinn ist wahrhaftig und der Beweis dafür, dass das ORF-Idiotengesetz, zur finanziellen Absicherung von Idioten, von Idioten exekutiert wird. Meine Katze ist standhaft, sie konsumiert das Schrottprogramm des ORF nicht, sie unterwirft sich nicht dem Produkt dieser steuergeldfinanzierten Umerziehungs- und Propagandaorgel. Sie sieht einer Gehaltspfändung gelassen entgegen. Wir können aber auch als Kompensation für die entgangene Zwangsgebühr eine Kiste abgebissene Ratten auf den Küniglberg bringen. Aber das wäre dann wohl doch Eulen nach Athen zu tragen. Oder? Gerne fängt sie am ORF Gelände die fetten, steuergeldgemästeten Mäuse. Davon soll es auch einige geben. Nun Spaß beiseite: Der ORF finanziert sich über ein Zwangssteuermodell, bei dem alle für ein Produkt zahlen müssen, das sie nicht konsumieren. Dieser ORF hat nachweislich, gerichtlich bestätigt, die Objektivität gebrochen und Wahlen unlauter beeinflusst. Dieser ORF ist eine Schande für den Journalismus! https://www.oe24.at/oesterreich/politik/orf/gerald-grosz-katze-bekam-mahnung-vom-orf/604057966

Der ORF gibt an, die Katze sei aktiv angemeldet worden, wobei Grosz betont, dafür nicht verantwortlich zu sein. „In der Tat wurde jemand mit dem Namen Couchou Grosz eigenständig bei der OBS angemeldet – unter Bekanntgabe von Adresse, Geburtsdatum und bevorzugter Zahlungsart“, so heißt es in einer Stellungnahme. Beliebige Anmeldungen einfach mal überprüfen? Wo denkt man hin! Die Anmeldung sei automatisiert übernommen worden, die Beitragsnummer habe man nun aber storniert.

Chouchou ist nicht der einzige Vierbeiner, der den Staatsfunk finanzieren sollte: In Deutschland etwa muss auch für Kühe der Rundfunkbeitrag gezahlt werden. Ob die Tiere in ihrem Stall das mäßig gehaltvolle Propagandaprogramm der Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich konsumieren, ist dabei nicht von Relevanz. Rechtliche Grundlage für diesen Irrsinn bildet die Einstufung von Kuhställen als „Betriebsstätte“. Ein Anwalt erörterte anlässlich einer Leserfrage im Juni für „Top Agrar„:

Ein Kuhstall, in dem Kühe gehalten werden, die regelmäßig versorgt und gemolken werden, dürfte hingegen jedenfalls nach dem Verständnis der Rundfunkanstalten als Betriebsstätte mit einem eingerichteten Arbeitsplatz für den Betriebsinhaber anzusehen sein. Um die Zahlung kommen Sie also wahrscheinlich nicht herum.

Wer kennt sie nicht, die artigen Landwirte, die beim Melken ihrer Kühe gemütlich mit ihnen ARD, ZDF und Co. konsumieren. Da kann man in Österreich sein Glück ja ruhig einmal bei einer Katze versuchen.

Fassungslos ob der irrwitzigen Zahlungsaufforderung an Chouchou zeigte sich derweil auch FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, der hier einen skurrilen Beweis für „Chaos und Inkompetenz am Küniglberg“ sieht:

Presseaussendung der FPÖ vom 16.8.:

Abschaffung der ORF-„Zwangssteuer“ und Totalreform in Richtung eines verschlankten Grundfunks sind geboten

Wien (OTS) – Als skurrilen Beweis dafür, welche „Kraut-und-Rüben-Chaosanstalt“ der ORF sei, wertete heute FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA, den Umstand, dass die Katze von Gerald Grosz eine Zahlungsaufforderung für die „ORF-Zwangssteuer“ samt Androhung einer Gehaltspfändung erhalten hat.

„Irgendjemand kann einfach irgendwen bei der ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) anmelden und derjenige erhält dann eine Zahlungsaufforderung, ohne dass diese Anmeldung zuvor überprüft wird. Dass der ORF erst vor wenigen Monaten ein ‚Zwangssteuerloch‘ entdeckt, sich um 180.000 Haushalte und damit rund 33 Millionen Euro Einnahmen verkalkuliert hat, ist bei einem derartigen Dilettantismus nicht verwunderlich und zeigt eines klar auf: Diese ‚Zwangssteuer‘ gehört ersatzlos abgeschafft und der ORF von Grund auf reformiert!“

Die OBS beziehe unter anderem ihre Daten aus dem Zentralen Melderegister und sei offenbar nicht imstande, Online-Anmeldungen mit diesem abzugleichen, was deren Fähigkeit zum verantwortungsvollen Umgang mit diesen hochsensiblen Meldedaten insgesamt hinterfragenswürdig erscheinen lasse.

„Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ein üppiges Budget von jährlich rund einer Milliarde Euro, zum Großteil finanziert aus der ‚Zwangssteuer‘, aufweist, der Luxusgagen ausbezahlt und vor Privilegien nur so strotzt, ist das ein ganz trauriges Armutszeugnis“, so Hafenecker.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO): eine lebensgefährliche Gelddruckmaschine?

Anfang August 2024 habe ich ein Gespräch mit der Rechtswissenschaftlerin Dr. Silvia Behrendt geführt. Was ich von ihr erfahren habe, ist schockierend und erklärt nicht nur die katastrophale Gesundheitspolitik der letzten Jahre (die diesen Namen nicht verdient), sondern lässt auch zuverlässige Rückschlüsse auf das zu, was uns in den nächsten Jahren erwartet – zumindest, wenn wir als Gesellschaft nicht aus der Erfahrung lernen und eine weitere Eskalation dieser Machtübernahme durch die WHO und ihren Verbündeten zulassen.

Zu meinem Gesprächspartner: Dr. Behrendt studierte Rechtwissenschaft an der Universität St. Gallen und promovierte 2009 zum Dr. iur mit dem Thema der Bedeutung und Wirkung der

Die USA sind auf einen nuklearen Showdown mit China schlecht vorbereitet

Von Gabriel Honrada

Chinas nukleare Aufrüstung verschiebt das regionale Machtgleichgewicht und signalisiert die Abkehr von der “No First Use”-Doktrin im Falle eines Taiwan-Krieges

Chinas nukleare Expansion hat den veralteten Zustand des US-Atomwaffenarsenals ins Rampenlicht gerückt und zwingt die USA zu einem kritischen Überdenken ihrer Nuklearstrategie angesichts einer möglichen Herabsetzung der Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen gegen Taiwan.

In diesem Monat veröffentlichte das Center for a New American Security (CNAS) einen Bericht, in dem es heißt, dass die sich entwickelnde nukleare Dynamik in der indopazifischen Region, die durch Chinas rasche nukleare Modernisierung vorangetrieben wird, die Wahrscheinlichkeit eines nicht-strategischen Kernwaffeneinsatzes in einem solchen Konflikt erhöht.

In dem Bericht wird hervorgehoben, dass es, sobald eine nukleare Eskalation einsetzt, zu wechselseitigen taktischen nuklearen Auseinandersetzungen kommen kann, ohne dass es zwangsläufig zu einem allgemeinen Atomkrieg kommt, was eine erhebliche Abweichung von den Abschreckungsmodellen aus der Zeit des Kalten Krieges darstellt.

Die Ergebnisse des Berichts deuten darauf hin, dass die USA schlecht gerüstet sind, um mit dieser neuen nuklearen Realität umzugehen, auch was Doktrinen, Fähigkeiten und Konzepte betrifft. Die Studie unterstreicht auch die strategische Bedeutung und Verwundbarkeit von US-Verbündeten in der Region, wie Japan und Australien, und legt nahe, dass China diese Bündnisse angreifen könnte, um die erweiterte Abschreckung der USA zu untergraben.

Der CNAS-Bericht empfiehlt, dass die USA ihre nukleare Kompetenz unter hochrangigen Führungskräften verbessern, den Dialog mit China intensivieren und neue operative Konzepte und Fähigkeiten entwickeln, um konventionelle und nukleare Strategien besser zu integrieren. Außerdem wird eine detaillierte Planung mit regionalen Verbündeten gefordert, um die Widerstandsfähigkeit gegen potenzielle chinesische nukleare Nötigung zu stärken.

Der Bericht unterstreicht auch die Notwendigkeit für die USA, ihr strategisches Denken und ihre Fähigkeiten anzupassen, um den Herausforderungen durch Chinas nukleare Expansion im indo-pazifischen Raum zu begegnen.

Die USA verfügen mit 5.044 Sprengköpfen über das zweitgrößte Atomwaffenarsenal der Welt und durchlaufen trotz erheblicher Einsparungen und Kostenüberschreitungen ein umfassendes Modernisierungsprogramm.

In einem Artikel für das Bulletin of Atomic Scientists vom Mai 2024 erwähnen Hans Kristensen und andere Autoren, dass die USA derzeit über rund 3.708 nukleare Sprengköpfe verfügen, von denen etwa 1.770 im Einsatz und 1.938 in Reserve sind. 1.336 ausgemusterte Sprengköpfe warten auf ihre Demontage, während ein Modernisierungsprogramm zur Aufrüstung aller nuklearen Trägersysteme im Gange ist.

Kristensen und andere weisen darauf hin, dass die USA ein umfassendes Programm zur Modernisierung von Nuklearwaffen durchführen, um alle bestehenden nuklearen Trägersysteme im Laufe der nächsten Jahrzehnte durch aktualisierte Versionen zu ersetzen.

Das Programm betrifft Sprengköpfe, die an 24 Standorten in 11 US-Bundesstaaten und fünf europäischen Ländern gelagert werden, wobei sich die größten Bestände in New Mexico und Washington befinden.

Dem Bericht des Bulletin of Atomic Scientists zufolge scheinen sich die USA trotz der Aussetzung durch Russland an die Grenzen des New-START-Vertrags zu halten, denn bis März 2023 wurden 1.419 stationierte Sprengköpfe gemeldet.

In der Nuclear Posture Review von 2022 wird das Recht auf den Einsatz von Nuklearwaffen unter extremen Umständen beibehalten und die Modernisierungspläne der USA wie die Ausmusterung der B83-1 Schwerkraftbombe und die Abschaffung des seegestützten Marschflugkörpers (SLCM) fortgesetzt.

Kristensen und andere weisen jedoch darauf hin, dass die Minuteman-III-ICBMs durch die neuen LGM-35-Sentinel-Raketen ersetzt werden sollen, wobei der Zeitplan für die Stationierung und die Modernisierungsmaßnahmen über das Jahr 2039 hinausgehen.

China baut in rasantem Tempo neue Nuklearsprengköpfe und bringt gleichzeitig neue Trägersysteme auf den Markt, wodurch die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen gesenkt und die nuklearen Optionen im Falle eines Taiwan-Konflikts erweitert werden könnten.

In einem separaten Bericht für das Bulletin of Atomic Scientists vom Januar 2024 weisen Kristensen und andere darauf hin, dass Chinas Atomwaffenarsenal erheblich ausgeweitet wurde, was eine entscheidende Veränderung der globalen strategischen Dynamik bedeutet.

Nach Angaben von Kristensen und anderen verfügt China derzeit über etwa 500 nukleare Sprengköpfe, die bis 2030 auf 1.000 ansteigen könnten. Sie weisen darauf hin, dass diese rasche Erweiterung Teil einer umfassenderen Modernisierungskampagne ist, die die Entwicklung neuer Raketensilos, von U-Boot-gestützten ballistischen Raketen (SLBMs) und von luftgestützten ballistischen Raketen (ALBMs) umfasst.

Kristensen und andere weisen darauf hin, dass Chinas wachsende Nuklearkapazitäten eine Reaktion auf die von den USA und ihren Verbündeten wahrgenommene Bedrohung sind und Teil des umfassenderen Ziels des Landes, sich bis 2035 als globale Militärmacht zu etablieren.

Vor allem stellen sie fest, dass Chinas Fortschritte, insbesondere bei der Raketentechnologie und der Produktion von Sprengköpfen, das seit langem bestehende Gleichgewicht der Kräfte in Frage stellen und Bedenken hinsichtlich möglicher Veränderungen in der Nuklearstrategie aufkommen lassen, einschließlich der Möglichkeit einer Abkehr von der traditionellen “No-First-Use”-Politik des Landes.

Sie weisen darauf hin, dass Chinas wachsendes Atomwaffenarsenal inmitten erhöhter Spannungen im indopazifischen Raum auftritt, wo Chinas wachsendes Selbstbewusstsein zu einer verstärkten Kontrolle durch die internationale Gemeinschaft geführt hat, insbesondere durch die USA, die Chinas nukleare Ambitionen als erhebliche strategische Bedrohung ansehen.

Gregory Weaver schreibt in einem Artikel des Atlantic Council vom November 2023, dass China in einem Taiwan-Konflikt Nuklearwaffen einsetzen könnte, um die USA und ihre Verbündeten von einem Eingreifen abzuhalten, den Zwang der USA zu verhindern, indem es die USA davon abhält, Atomwaffen gegen das chinesische Festland einzusetzen, und die USA von einem begrenzten Einsatz von Atomwaffen zur Verteidigung Taiwans abhält.

Andererseits, so Weaver, könnten die USA ihre Atomwaffen einsetzen, um eine chinesische Invasion in Taiwan abzuschrecken, China am begrenzten Einsatz von Atomwaffen auf Taiwan oder an einem Angriff auf das US-Festland zu hindern, einen nicht-nuklearen strategischen Angriff Chinas abzuschrecken und eine russische Aggression zu verhindern, während sie sich auf einen Taiwan-Konflikt konzentrieren.

Chinas Atomwaffenarsenal ist zwar immer noch größer als das der USA, doch Lauren Sukin argumentiert in einem Artikel der Carnegie Endowment for International Peace vom Oktober 2023, dass der Besitz von mehr Atomwaffen nicht unbedingt mit größerer Sicherheit oder einem strategischen Vorteil gleichzusetzen ist.

Sukin weist darauf hin, dass Staaten mit nuklearer Überlegenheit oft Mühe haben, in Konflikten bessere Ergebnisse zu erzielen, weil die Existenz von Atomwaffen eine Dynamik der gegenseitigen Abschreckung erzeugt. Sie sagt, dass das Vorhandensein von Atomwaffen, selbst in kleineren Mengen, ausreicht, um Aggressionen abzuschrecken, was es für einen Staat mit überlegenen nuklearen Fähigkeiten schwierig macht, seinen Vorteil zu nutzen.

Sie fügt hinzu, dass die Furcht vor gegenseitiger Zerstörung bedeutet, dass selbst Staaten, die nuklear überlegen sind, ihre Gegner nicht einfach zwingen können, da beide Seiten die katastrophalen Folgen eines nuklearen Schlagabtauschs erkennen.

Sukin stellt die traditionelle Ansicht in Frage, dass die Ausweitung von Atomwaffenarsenalen die Abschreckung erhöht, und weist darauf hin, dass selbst nukleare Parität oder begrenzte Arsenale Aggressionen wirksam verhindern können, was die Frage nach den Gründen für nukleares Wettrüsten aufwirft.

Im Einklang mit Sukins Ideen argumentiert Frank Miller in einem Artikel für The Economist vom April 2024, dass die USA ihre Nuklearstrategie neu überdenken müssen. Miller stellt fest, dass die aktuelle geopolitische Landschaft, die von Russlands Aggression in der Ukraine und Chinas rasanter nuklearer Expansion geprägt ist, in krassem Gegensatz zu der Ära steht, in der der New START-Vertrag ins Leben gerufen wurde.

Der neue START-Vertrag, der 2026 ausläuft, wird den heutigen Herausforderungen nur unzureichend gerecht, insbesondere Russlands beträchtlichem Arsenal mit kürzerer Reichweite und Chinas Nichtbeteiligung, so Miller, der betont, dass Abschreckung und nicht Parität entscheidend ist.

Er argumentiert, dass das US-Atomwaffenarsenal in der Lage sein sollte, auf das zu zielen, was seine autokratischen Gegner am meisten schätzen, d.h. die bürokratischen und unterstützenden Strukturen ihrer Regime, konventionelle und nukleare Streitkräfte und kriegsunterstützende Industrien, um eine Aggression zu verhindern.

Er plädiert für einen umfassenden Vertrag, der alle Nuklearwaffen umfasst und innerhalb der allgemeinen Grenzen Flexibilität zulässt, um sicherzustellen, dass die USA Bedrohungen wirksam abschrecken und die globale Stabilität erhalten können.

Notizen über die Ukraine

Der italienische Starphilosoph Giorgio Agamben mit einigen Betrachtungen über die “Lügen, die wiederholten werden”, wenn über die Ukraine gesprochen wird. Zu den Lügen, die wiederholt werden, als wären sie selbstverständliche Wahrheiten, gehört die, dass Russland in einen unabhängigen souveränen Staat einmarschieren würde, ohne in irgendeiner Weise darauf hinzuweisen, dass dieser so genannte unabhängige Staat nicht […]

Der Beitrag Notizen über die Ukraine erschien zuerst unter tkp.at.

Gefährliche Bahnhöfe: Die Messer-Angst reist mit!

Deutschlands Bahnhöfe werden zunehmend zu einem Brennpunkt der Messer- und Gewaltkriminalität. Im Bereich deutscher Bahnhöfe hat die Bundespolizei nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr allein 373 Messer-Delikte gezählt. Es zeichnet sich ab, dass bis Ende 2024 die Zahlen des Vorjahres (639) deutlich übertroffen werden. Fast die Hälfte ALLER ermittelten rund 10.000 Gewalttäter im Bahnhofsmilieu waren „nicht deutsch“, wie ergänzend aus der Antwort der Bundesregierung auf eine AfD-Anfrage hervorgeht.

Täglich nutzen etwa 20 Millionen Reisende sowie Besucher die rund 5.400 Bahnhöfe in Deutschland. Ob im Kiosk, am Bahnsteig oder im Zug: Die Angst, gemessert zu werden, ist allgegenwärtig. Die gefährlichsten Bahnhöfe sind in puncto Messer aktuell Hamburg, Hannover und Köln.

Zu den Messer-Delikten im Bahnhofsbereich kamen im ersten Halbjahr noch sieben Messer-Straftaten an sogenannten Haltepunkten, also kleineren Stopps, die in der Statistik nicht als Bahnhöfe geführt werden. 2023 gab es dort 11 Taten.

► Deutlich häufiger als dort kam es zu Messer-Vorfällen auf der Strecke, wo die Bundespolizei zwischen Januar und Juni 84 Messer-Delikte zählte, nach 196 Delikten im gesamten Vorjahr.

► Die meisten Messer-Taten hatte es 2023 an den Bahnhöfen in Dortmund und Düsseldorf (je 33 Delikte) gegeben, gefolgt von Frankfurt am Main (29). Im ersten Halbjahr 2024 lagen Hamburg (21), Hannover (19) und Köln (15) vorn.

Große Metropol-Bahnhöfe liegen also vorn. Das Fahrgastaufkommen allein scheint aber aus Sicht von Experten nicht der alleinige bestimmende Faktor zu sein. Auch das soziale Milieu in diesen Städten dürfte eine Rolle spielen.

Fast die Hälfte der ermittelten Bahnhofs-Gewalttäter „nicht deutsch“

Ohnehin ist die Messerkriminalität nur ein Ausschnitt der Bahnhofskriminalität. Insgesamt wurden im Bereich deutscher Bahnhöfe im ersten Halbjahr 2024 rund 13.500 Gewaltdelikte registriert. Davon blieben rund 3.500 Täter „unbekannt“. Fast die Hälfte der restlichen rund festgestellten 10.000 Tatverdächtigen waren „nicht deutsch“, wie aus der dieser Tage veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervorgeht (https://dserver.bundestag.de/btd/20/125/2012511.pdf).

Aufgeschlüsselt nach Nationalitäten ergibt sich mit Blick auf die Tatverdächtigen (Gewaltkriminalität) folgendes Bild:

► polnisch 591

► syrisch 408

►afghanisch 325

► türkisch 261

► ukrainisch 240

► rumänisch 238

► marokkanisch 169

► algerisch 151

► bulgarisch 148

► somalisch 131.

Besonders krass fällt das Verhältnis „nicht deutsch“/“deutsch“ bei Sexualstraftaten und Eigentumsdelikten aus: 382 der tatverdächtigen Sexualstraftäter waren Ausländer (Deutsche: 265). 8.068 der festgestellten Eigentumsdelikte gingen auf das Konto von Ausländern (Deutsche: 5.427).

Hinsichtlich aller Gewaltdelikte liegt der Dortmunder Hauptbahnhof mit 401 Meldungen im ersten Halbjahr vorne – gefolgt von Berlin (384), Hannover (359), Köln (337) und München (327).

Der guten Vollständigkeit halber: 16 sogenannte Gleis-Schubser waren „nicht deutsch“, 22 „deutsch“. Im Vergleich zum Ausländer-Anteil an der Gesamtbevölkerung (15 Prozent) ist dies eine Zahl, die sich von ganz alleine kommentiert!

The post Gefährliche Bahnhöfe: Die Messer-Angst reist mit! appeared first on Deutschland-Kurier.

Der Elefant im Raum

von Dr. Klaus-Dieter Humpich

Wenn unsere Regierung von der „Energiewende“ spricht, erzählt sie gern von ihren „Erfolgen“ bei der Installation von Windmühlen und Sonnenkollektoren. Inzwischen sollen über 40% der elektrischen Energie damit erzeugt werden. Das ist schon mal die halbe Lüge: Erzeugung ist nicht zu verwechseln mit der notwendigen Produktion für den jeweiligen Verbrauch. Während jeder Dunkelflaute muß der Strom durch konventionelle Kraftwerke bzw. Import bereitgestellt werden (Verbrauch). Weht der Wind bzw. scheint die Sonne in verbrauchsschwachen Zeiten, muß der „Erneuerbare Strom“ teuer entsorgt werden (negative Strompreise bei Überproduktion). Die Physik läßt sich nicht überlisten. In jedem Augenblick müssen sich Verbrauch und Erzeugung genau die Waage halten.

Vollends sinnlos wird die Investition von über 500 Milliarden Euro (500000000000€) für die „Energiewende“ aber, wenn man den Endenergieverbrauch in Deutschland betrachtet: 50,4% Wärme und Kälte, 25,4% Verkehr (ohne Strom und int. Luftverkehr) und lediglich 24% Stromverbrauch im Jahr 2022. Der Elefant im Raum – über den kein „Grüner“ gern reden mag – ist der Wärmeverbrauch. Davon spielt sich der größte Teil wiederum als sog. Niedertemperaturwärme für die Gebäudeheizung und Warmwasser ab (über 3400 Petajoule jährlich). Das ist rund das Fünffache der gesamten derzeitigen Wind- und Sonnenproduktion. Wie soll das gehen? Da helfen auch keine elektrischen Wärmepumpen. Die Heizung läuft nur im Winterhalbjahr, wo kaum die Sonne scheint und aller Strom vorher (Langzeitspeicherung) durch die Windmühlen produziert werden müßte. Selbst, wenn das technisch möglich wäre, wäre es wirtschaftlicher Irrsinn.

Der finnische Ansatz

In Finnland dauert der Winter noch länger und ist meist auch kälter als in Deutschland. Will man fossile Energieträger verbannen – warum auch immer – muß man sich auf die Gebäudeheizung konzentrieren. Für die Art der Wärmeversorgung ist die Bebauungsdichte pro Grundstücksfläche das entscheidende Kriterium: Gibt es viele m2 Wohnfläche pro km2 Siedlungsfläche, bietet sich Fernwärme an. Schon frühzeitig erkannte man den Nachteil von Einzelfeuerstätten (Luftverschmutzung). In Finnland gibt es 160 lokale Netze.

Fernwärmenetze erfordern hohe Investitionen. Die Rohrleitungen müssen isoliert werden und (zumeist) in der Erde verlegt werden, wo sie mit anderen Medien (Strom, Internet, Wasser, Abwasser etc.) um den knappen Raum konkurrieren. Damit sind wir bei dem Thema Betriebstemperatur. International hat sich eine Vorlauftemperatur zwischen 120°C bis 150°C etabliert. Physikalisch hängt die transportierte Wärmeleistung von der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf ab. Je größer die Temperaturdifferenz, desto kleiner die Rohrdurchmesser, die Wärmeübertrager und Pumpen und damit die notwendigen Investitionen. Es gibt aber noch eine hygienische Mindesttemperatur von 60°C (Legionellen usw.) bei der Brauchwassererwärmung. Will man auch noch Klimaanlagen bzw. Absorptionskälteanlagen (Sommerbetrieb) versorgen, liegt die Mindesttemperatur bei 120°C. Schon diese beiden Temperaturen entlarven den Sachverstand unserer derzeitigen Regierung: Die Einspeisung von Abwärme – wenn möglich – ist durchaus sinnvoll, wenn sie genug Temperatur hat. Unsere Bürokraten wollen aber nun die Grenze bei 20°C installieren. Wärme mit 20°C ist faktisch Abfall.

Wie nun die Wärme bereitgestellt wird, ist eine wirtschaftliche Frage – neuerdings aber auch ein Glaubensbekenntnis. Klassisch sind fossil befeuerte Kessel. Möglich – wenngleich fragwürdig – sind Wärmepumpen. Die Leistungszahl (Verhältnis von gewonnener Wärme zur eingesetzten Arbeit) ist abhängig von der Temperatur der Wärmequelle und der Temperatur im Netz. Man benötigt daher eine Quelle mit möglichst hoher Temperatur und großem Volumen (z. B. einen See) in der Nähe. Ein immer wieder auftauchender Klassiker – oder sollte man besser sagen Blödsinn – ist die Nutzung der Kanalisation. Kühlt man die Abwässer ab, geht der ohnehin geringere Wirkungsgrad der Kläranlagen im Winter drastisch runter. Bakterien mögen es halt warm. Schon im 19. Jahrhundert hat man Dampf aus Kraftwerken ausgekoppelt. Allerdings büßt man dadurch Stromproduktion ein. Im 20. Jahrhundert kamen die Blockheizkraftwerke hinzu. Wirtschaftlich fragwürdig, da man den zwangsweise produzierten Strom günstig verkaufen muß und andererseits im Sommer kaum Wärme benötigt. Solche Anlagen werden in der Branche gern als „rotierende Öfen“ bezeichnet, vergleicht man die Investitionen mit einfachen Gaskesseln. Wirtschaftlich sind BHKW nur in speziellen Anwendungsfällen. Es verwundert daher nicht, wenn getrennte Kesselanlagen für die Wärme und Kraftwerke zur reinen Stromgewinnung dominieren.

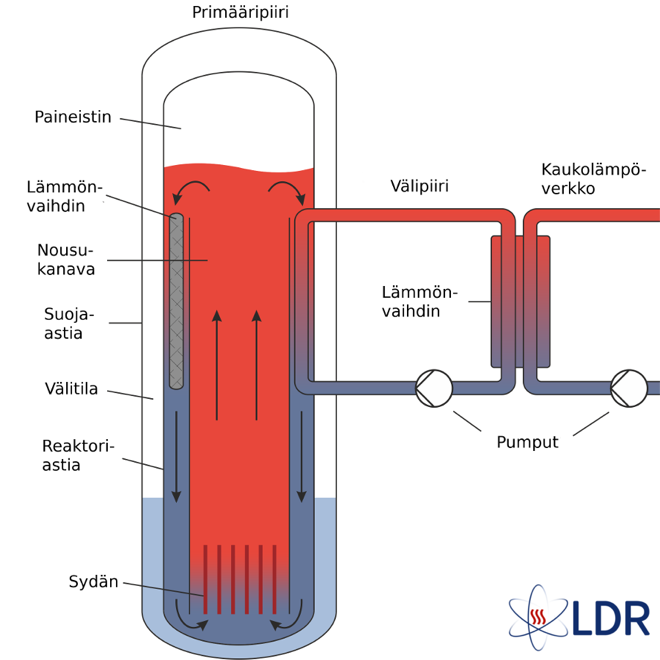

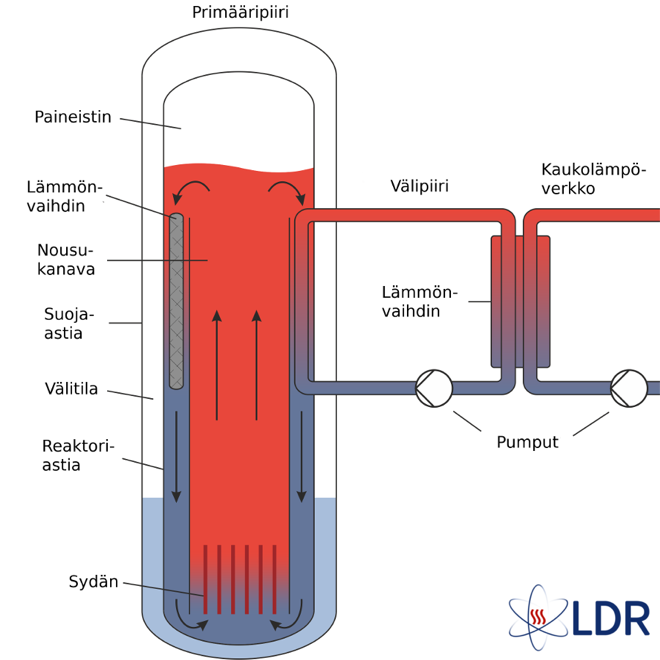

LDR-50 Fernwärme- Kleinreaktor

Der Reaktor ist eine Entwicklung des VTT Technical Research Centre of Finland. Inzwischen ist daraus das Startup Steady Energy hervorgegangen. Der Reaktor soll eine maximale Heizleistung von 50 MWth haben. Das reicht für die Versorgung einer Kleinstadt aus. Der Reaktor soll eine Betriebstemperatur von etwa 150°C haben und bei einem Druck von nur 10 bar betrieben werden. Daraus ergibt sich ein enormer Kostenvorteil gegenüber einem konventionellen Druckwasserreaktor (176 bar, 362 °C). Die erforderliche Wandstärke des Druckbehälters kann nur wenige Zentimeter betragen. Der Reaktor funktioniert im Naturumlauf: Das heiße Wasser steigt aus dem Reaktorkern nach oben, kühlt sich an den Wärmeübertragern ab und strömt infolge seiner höheren Dichte wieder unten in den Kern ein. Es werden deshalb keine Kühlmittelpumpen benötigt. Was man nicht hat, kann auch nicht kaputt gehen.

Zwischen dem Reaktor (Primärkreislauf) und dem Fernwärmenetz (Tertiärkreislauf) befindet sich ein Sekundärkreislauf. Das Verschleppen jedweder Radioaktivität in das Fernwärmenetz ist damit ausgeschlossen. Dies läßt sich sehr einfach und sicher überwachen. Hinzu kommt, (große) Fernwärmenetze werden mit Drücken zwischen 16 und 25 bar betrieben. Es läßt sich daher einfach ein Druckgefälle in Richtung Reaktor aufbauen: Bei einer Leckage würde Wasser vom Netz in Richtung Reaktor strömen und nicht umgekehrt.

Eine aktive Notkühlung gibt es auch nicht. Der Reaktordruckbehälter ist von einem Sicherheitsbehälter umgeben. Der Zwischenraum ist teilweise mit Wasser gefüllt. Kann der Reaktor – aus welchen Gründen auch immer – seine Wärme nicht mehr los werden, fängt dieses Wasser irgendwann an zu verdampfen (Dampfdruck bei 150°C beträgt 4,8 bar). Dieser Wasserdampf kann in einem Kühlwasserbecken niedergeschlagen werden und strömt dann wieder zurück. Dieses Konzept hat sich bei zahlreichen Reaktoren bereits bewährt.

Der skandinavische Pragmatismus

Der LDR-50 befindet sich seit 2020 beim VTT Technical Research Centre of Finland in der Entwicklung. Von Anfang an hat man die technische und politischen Rahmenbedingungen im Auge behalten. Im Februar 2024 konnte der entscheidende politische Durchbruch erzielt werden: Die finnische Behörde für Strahlung und nukleare Sicherheit hob die entfernungsbasierten Sicherheitszonen für neue Kernkraftwerke auf. Diese Änderung ermöglicht es, Kleinreaktoren in der Nähe von Wohngebieten zu bauen und betreiben. Im Mai-Juni führte das Forschungsunternehmen Aula Research per E-Mail und Telefoninterview eine Umfrage bei insgesamt 184 kommunalen Entscheidungsträgern durch. Die Zustimmung für einen Reaktor ergab in Tampere (94%), Espoo (93%), Lahti (94%), Turku (91%) und Helsinki (89%). Wichtiger noch als die Zustimmung, ist dabei die frühzeitige Einbeziehung und Diskussion in den Gemeinden – nicht gegen, sondern mit und für die Bevölkerung.

2025 beginnt der Bau einer Pilotanlage. Dabei handelt es sich um einen vollständigen Reaktor mit elektrischen Heizstäben anstelle von einem nuklearen Kern. Man gewinnt so Zeit für das notwendige Genehmigungsverfahren. Man schiebt nicht nur einfach Papier hin und her, sondern kann alle Komponenten bereits unter realen Betriebsbedingungen testen und betreiben. Dies ist auch für den Aufbau kompletter Lieferketten nötig. Später soll diese Anlage dann für Schulungs- und Ausbildungszwecke dienen. 2028 will man dann mit dem Bau des ersten Reaktors beginnen (alle nötigen Genehmigungen vorausgesetzt), der 2030 seinen Betrieb aufnehmen soll. Bisher gibt es Vorverträge für 15 Heizreaktoren (5 mit Kuopion Energia in Ostfinnland und 10 mit Helen) in Finnland. Inzwischen ist auch die schwedische Kärnfull Next eine Partnerschaft mit den Finnen eingegangen. Laut den Partnern beträgt Schwedens Fernwärmeverbrauch insgesamt etwa 50 TWh pro Jahr, von denen zwei Drittel aus Biomasse stammen. Die Brennstoffkosten sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Im Allgemeinen wird die Zukunft der Biomasse in der Fernwärme diskutiert, nicht zuletzt, da sie wertvollere alternative Verwendungen hat. Darüber hinaus führt die Verbrennung von Biomasse zu Emissionen und erheblicher Verkehrsbelastung. „Die Heizung einer großen Stadt mit Biomasse erfordert jeden Tag einen Haufen Baumstämme von der Größe eines Fußballfeldes, mit einem konstanten Strom von Lastwagen rund um die Uhr“, sagte Tommy Nyman, CEO von Steady Energy. „Es ist höchste Zeit, daß unsere Gesellschaften das Verbrennen von Holz einschränkt um damit unsere Häuser zu heizen.“ Ob das wohl unser Habeck gehört hat?

Die Lage in Europa

In Europa gibt es ungefähr 3500 Fernwärmenetze, die 60 Millionen Menschen versorgen. Die finnische Idee könnte deshalb schnell zu einem Exportschlager werden. Für die ersten 15 Reaktoren (Vorverträge) geht man von Investitionen deutlich unter 70 Millionen EUR pro Stück aus. Die Auslegungslebensdauer beträgt 60 Jahre – die tatsächliche noch viel länger. Nicht nur, weil die Belastung durch Druck und Temperatur sehr viel geringer als in einem konventionellen Kernkraftwerk sind. Auch die Brennstoffkosten sind geringer. Technisch gesehen, kann es sich um konventionelle Brennelemente handeln. Es wird aber nur schwach angereichertes Uran (geplant 2%, vielleicht sogar abgenutzter Brennstoff aus KKW?) benötigt, was die ohnehin geringen Brennstoffkosten noch einmal mildert.

Ein weiterer Punkt ist die hohe Energiedichte des Uran. Man kann mehrere Jahre einen solchen Reaktor betreiben, ohne frischen Brennstoff zu benötigen. Dies sorgt auch für langfristig kalkulierbare Heizkosten ohne Angst vor Ölpreis- und Gaspreisschwankungen. In Finnland kommt noch die Erfahrung mit dem Krieg in der Ukraine hinzu. Da solche Reaktoren sehr klein sind, ist es kein Problem sie unterirdisch in Felskavernen zu installieren.

- Schlagwörter

Der Beitrag erschien zuerst bei hier Nachrichten aus der Kerntechnik

14 000 Briten verklagten die Regierung wegen dauerhafter Gesundheitsschäden, die durch die Covid-Injektion verursacht wurden!

Tausende Briten haben bei der Regierung Zahlungen und Entschädigungen für Schäden und Probleme beantragt, die durch die Covid-19-Impfstoffe verursacht wurden.

Neue Zahlen zeigen, dass bereits Zahlungen für Erkrankungen wie Schlaganfälle, Herzinfarkte, gefährliche Blutgerinnsel, Rückenmarksentzündungen, übermäßige Schwellungen geimpfter Gliedmaßen und Gesichtslähmungen geleistet wurden.

Etwa 97 % der zugesprochenen Klagen betrafen den Impfstoff von AstraZeneca, während Pfizer oder Moderna, die in Großbritannien ohnehin nur minimale Zahlungen leisteten, nur wenige Entschädigungen zahlten.

Auf europäischer Ebene ist der Anteil der Opfer von Covid-19-Impfstoffen in den einzelnen Ländern proportional.

In Griechenland wurden auf Beschluss der Regierung des Südwestens während der Amtszeit von V. Kikilias im Gesundheitsministerium etwa 2 Millionen Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca verabreicht.

Seit der Gründung desVaccine Damage Payment Scheme(VDPS) im Jahr 1979 wurden rund 16.000 Ansprüche geltend gemacht, die meisten davon betrafen den Impfstoff von Covid.

Der britische Meisterjockey Seb Sanders klagte im Namen seiner Frau Leona, die nach drei Covid-Impfungen ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Der 52-jährigen Sanders, die an der seltenen Autoimmunkrankheit Granulomatose leidet, die zu einer Entzündung der Blutgefäße führt, wurde gesagt, dass der Impfstoff keine Auswirkungen auf ihren Zustand habe und im schlimmsten Fall wegen ihres geschwächten Immunsystems unwirksam sei.

Ihre erste Impfung von AstraZeneca erhielt sie im Februar 2021, gefolgt von einer Auffrischungsimpfung im April.

“Nur ein oder zwei Tage, nachdem sie im Badezimmer zusammengebrochen war, war ihr linkes Bein gelähmt.

Aber wir haben die Impfung nicht dafür verantwortlich gemacht, weil uns niemand gewarnt hatte, also haben wir nie zwei und zwei zusammengezählt”, sagt er.

Rasche Verschlechterung nach dritter Impfung

Nach einer dritten Impfung – dieses Mal von Pfizer – im Dezember verschlechterte sich der Zustand von Frau Sanders jedoch rapide, und die Lähmung breitete sich auf ihre Beine aus.

Sie wurde ins Addenbrooke’s Hospital in Cambridge eingeliefert, wo bei einer Untersuchung transversale Myelitis, eine Schwellung des Rückenmarks, festgestellt wurde, eine bekannte Nebenwirkung des Impfstoffs.

Sieben Monate lang war sie gehbehindert, und trotz einer kurzen Remission im Sommer 2022 verschlechterte sich ihr Zustand weiter, verschlimmert durch Krampfanfälle und den Ausbruch einer Blutvergiftung während ihres Krankenhausaufenthalts.

“Die Anfälle traten alle wenige Tage nach der Impfung auf”, sagt er.

“Aber der medizinische Gutachter lehnte die Klage ab”.

In der Krankenakte stand, dass sie eine Vorgeschichte mit Rückenschmerzen und mehreren Stürzen hatte, aber Leona hatte vor dem Piercing nie über Rückenschmerzen geklagt und war nie gestürzt.

Sie war sehr aktiv, immer bei den Pferden. Sie hat sich nie hingesetzt.

Sie machen mich zum Lügner. Ich mag es nicht, wenn man mir das Gefühl gibt, ein Lügner zu sein”.

Herr Sanders, Vater eines Kindes, fügt hinzu:

“Früher wäre ich auch skeptisch gewesen, dass Impfungen schaden können.

Aber wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und all die Leute sehe, die ganz normal gehen, dann tut mir das wirklich weh.

Das ist einfach nicht richtig und nicht gerecht.

Ich nehme Leona mit nach Hause, aber die Prognose für ihre Genesung ist schlecht.

Wir gehen von Tag zu Tag, aber alles muss gründlich untersucht werden.

Alle Zusammenbrüche traten einige Tage nach der Impfung auf.

Trotz der Warnungen und der steigenden Zahl von Thrombosefällen empfahl die britische Regierung weiterhin den Impfstoff von AstraZeneca, obwohl die Impfung in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden, Schweden und Lettland bereits bis März 2021 ausgesetzt wurde.

Tausende Menschen wurden von medizinischen Gutachtern mit der Begründung abgewiesen, es gebe keine konkreten Beweise dafür, dass der Impfstoff Schäden verursache, während Hunderten anderen die Zahlung verweigert wurde, weil sie “nicht behindert genug” seien.

Diejenigen, die sich erfolgreich impfen lassen, erhalten eine einmalige Zahlung von 120.000 Pfund.

Bisher hat die Regierung jedoch nur in 175 Fällen Zahlungen geleistet, das sind weniger als 2 Prozent der Antragsteller.

Mehr als 5.500 Anträge wurden abgelehnt, weitere 519 vor der medizinischen Begutachtung.

Obwohl fast 1.000 Personen um eine erneute Prüfung ihres Falles gebeten haben, wurde nur zwölf Personen mitgeteilt, dass ihre Entscheidung aufgehoben wurde und sie nun endlich eine Zahlung erhalten werden.

Fast 350 Anträge wurden abgelehnt, weil die Gutachter zwar eine schwere Schädigung durch die Impfung anerkannten, aber zu dem Schluss kamen, dass diese keine “schwere Behinderung” verursacht habe.

Laut Gesetz muss ein Antragsteller zu 60 Prozent behindert sein, um die Voraussetzungen zu erfüllen.

Die Regierung betont, dass es sich bei den VDPS-Zahlungen nicht um eine Entschädigungsregelung handelt und das Geld dazu verwendet werden kann, den Antragstellern bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche vor Gericht zu helfen.

Viele argumentieren jedoch, dass die VDPS-Zahlung ausreicht, um es mit großen Pharmaunternehmen aufzunehmen oder den Verlust von Angehörigen zu kompensieren.

Vergangenes Jahr hat AstraZeneca offiziell zugegeben, dass der Impfstoff in einigen Fällen VITT (vaccine-induced immune thrombocytopenia) verursachen kann, und im Mai einen weltweiten Rückruf des Impfstoffs eingeleitet.

Der Impfstoff sei nicht mehr wirksam, da neuere Impfstoffe an die Covid-19-Varianten angepasst worden seien.

Die Zahl der Anträge hat ein solches Ausmaß erreicht, dass die Zahl der Verwaltungsangestellten, die die Anträge bearbeiten, im vergangenen Jahr von vier auf 80 gestiegen ist.

Mehr als 700 Menschen warteten seit über einem Jahr auf eine Entscheidung.

Ein Sprecher von AstraZeneca sagte:

“Unser Mitgefühl gilt allen, die Angehörige verloren haben oder über gesundheitliche Probleme berichten.

Die Sicherheit der Patienten hat für uns oberste Priorität.

Der Impfstoff von Oxford-AstraZeneca hat sich in klinischen Studien und in der Praxis bewährt und zeigt ein akzeptables Sicherheitsprofil.

Und die Zulassungsbehörden in aller Welt bestätigen immer wieder, dass der Nutzen der Impfung die Risiken der äußerst seltenen möglichen Nebenwirkungen überwiegt ….”.

sagte ein Sprecher von Pfizer:

“Die Sicherheit der Patienten hat oberste Priorität, und wir nehmen jeden Bericht über unerwünschte Ereignisse sehr ernst.

Berichte über unerwünschte Ereignisse lassen keine Rückschlüsse auf die Kausalität zu, und im Zusammenhang mit einer Impfung stehen solche Ereignisse möglicherweise nicht mit der Verabreichung des Impfstoffs in Verbindung.

Der Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech wurde weltweit bereits mehrere hundert Millionen Mal verabreicht.

Und das Nutzen-Risiko-Profil des Impfstoffs bleibt für alle zugelassenen Indikationen und Altersgruppen positiv ….”. so ein Regierungssprecher:

Der Schwellenwert von 60 Prozent Invalidität entspricht der Definition von Schwerbehinderung im Rahmen der “Industrial Injuries Disability Allowance” des Ministeriums für Arbeit und Renten.

Bundesrat als Erfüllungsgehilfe der Transplantationslobby

Am 21. August 2024 endet die Frist für die Vernehmlassung zur revidierten Transplantationsverordnung. Human Life International (HLI) Schweiz lehnt die geplante elektronische ID (E-ID) für das Organspenderegister in der vorgesehenen Form ab. Zudem verlangt die Organisation einmal mehr den sofortigen Stopp der Organentnahmen nach anhaltendem Herz-Kreislaufstillstand. Eine Studie, die mit Schweinen durchgeführt wurde, bestätigt, dass diese Organentnahmeart in der Schweiz illegal ist.

Man erhält nur lapidare Antworten auf Fragen zu illegalen Organentnahmen nach anhaltendem Herz-Kreislaufstillstand: Die Schweizerische Akademie der Medizinischen

Gleiche Scheiße, neue Regierung: Migranten im Ärmelkanal brechen unter Starmers Labour-Partei alle Rekorde bei täglichen Überfahrten

Mehr als 700 illegale Einwanderer haben am Sonntag den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien überquert. Die neue linke Regierung in Westminster kämpft darum, die seit Langem andauernde Krise einzudämmen…

Nach Angaben des Innenministeriums vom Montag wurden insgesamt 703 Migranten an die britische Küste eskortiert – ein neuer Rekord seit dem Amtsantritt von Premierminister Sir Keir Starmer und seiner Labour-Partei im vergangenen Monat.

Dies ist der dritthöchste Tageswert in diesem Jahr, und die illegale Einwanderung zeigt unter der neuen Regierung keine Anzeichen einer Verlangsamung.

Illegale Einwanderung und Asyl stehen derzeit im Mittelpunkt der politischen Debatte in Großbritannien und waren auch im Wahlkampf ein wichtiges Thema.

Die linksgerichtete Labour-Partei versprach, das Ruanda-Programm der konservativen Vorgängerregierung abzuschaffen, das vorsah, dass alle illegal in Großbritannien ankommenden Migranten in das afrikanische Land abgeschoben werden, um dort ein Offshore-Asylverfahren zu durchlaufen – eine Politik, von der sich der ehemalige Premierminister Rishi Sunak erhoffte, dass sie Migranten von der gefährlichen Reise über das Meer abhalten und kriminelle Banden, die die Krise ausnutzen, stoppen würde.

Starmer hat die Regelung in seinen ersten Stunden in der Downing Street aufgehoben, was sicherlich nicht dazu beigetragen hat, die Boote zu stoppen.

Seit Anfang des Jahres wurden 18.342 Asylsuchende registriert, die an der britischen Küste ankamen, 13 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In diesem Jahr sind bisher 25 Menschen bei der gefährlichen Überfahrt ums Leben gekommen.

Masseneinwanderung und mangelnde Integration beherrschten zuletzt den politischen Diskurs in Großbritannien, nachdem ein 17-jähriger Sohn zweier ruandischer Asylbewerber im vergangenen Monat junge Mädchen in einem Tanzkurs in der nordwestenglischen Stadt Southport erstochen hatte.

Der Angriff löste landesweite Unruhen aus und führte zu einem umstrittenen Vorgehen von Starmers Partei gegen die Meinungsfreiheit, in dessen Folge Dutzende Menschen verhaftet wurden, weil sie Kommentare über die Masseneinwanderung veröffentlicht hatten, die als Anstiftung zum Rassenhass betrachtet wurden.