Kategorie: Nachrichten

Neue Details über die Ukraine-Verhandlungen von vor einer Woche

Kältereport Nr. 8 / 2026

Vorbemerkung: Auch diesmal gibt es wieder Meldungen aus Europa, doch werden diese im nächsten Kältereport kaum noch auftauchen. Im Zuge einer grundlegenden Wetterumstellung wird in der nächsten Woche eher frühlingshaftes Wetter erwartet. Sollte das wirklich so schnell gehen, kann man aber davon ausgehen, dass dieser Vorgang nicht dauerhaft sein wird.

Meldungen vom 16. Februar 2026:

Nordeuropa: anhaltender strenger Frost

Seit Jahresbeginn herrscht in Nordeuropa anhaltende Kälte auf kontinentaler Ebene.

In Skandinavien, im Baltikum und bis nach Weißrussland hinein herrschte dieses Jahr wochenlang ununterbrochen Frost. Tageszeitliche Tauperioden waren selten. Die Nächte waren unerbittlich kalt.

In Estland lagen die Lufttemperaturen in weiten Teilen des Landes 45 Tage lang unter 0 °C – eine seit Jahrzehnten nicht mehr registrierte Dauerfrostperiode.

Norwegen erzählt die gleiche Geschichte.

In Oslo liegen die Temperaturen nun seit 32 Tagen in Folge unter dem Gefrierpunkt. Damit ist dies die drittlängste Frostperiode des 21. Jahrhunderts, nur übertroffen von der 40-tägigen Periode von November bis Dezember 2010 und der 33-tägigen Periode von Dezember 2009 bis Januar 2010.

Am Flughafen Røros sank das Thermometer am Sonntag auf -33,8 °C, was den 20. Tag unter -30 °C in diesem Jahr markierte. Die Aufzeichnungen in Røros reichen bis ins Jahr 1876 zurück, und bis zum 15. Februar gab es nur ein Jahr – 1942 –, in dem mehr solche extrem kalten Tage (22) verzeichnet worden waren.

Dieser Winter zeichnet sich durch seine Dauer aus: lange, anhaltende Frostperioden vor allem in Nord- und Osteuropa.

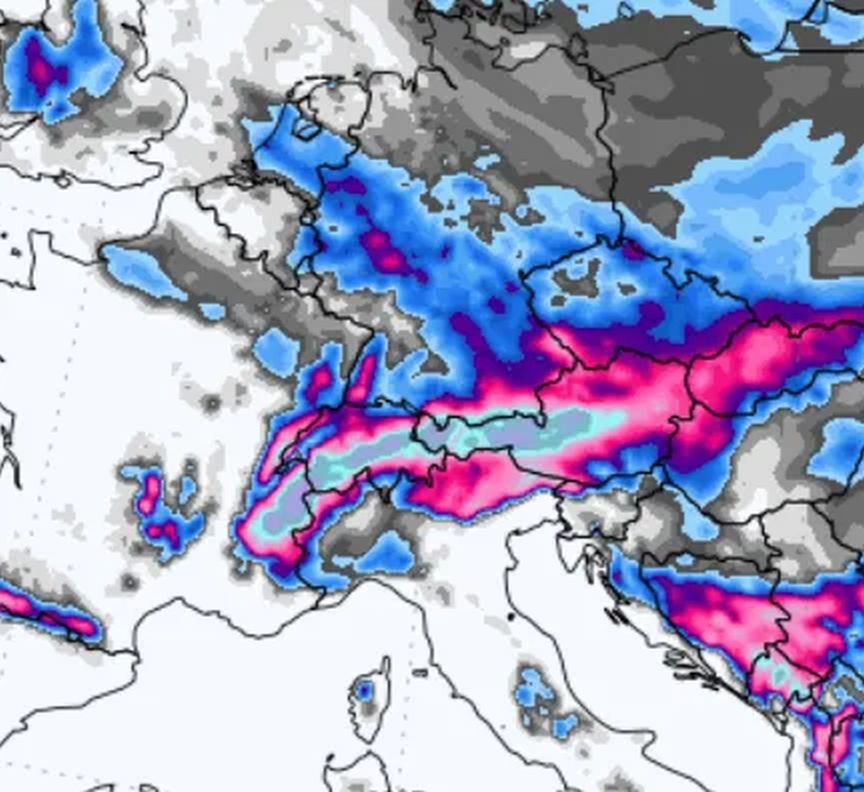

Begleitet wird die Kälte von starken, anhaltenden Schneefällen, die sich über weite Teile des Kontinents ausbreiten.

Es schneit nicht nur in Skandinavien und im Baltikum, sondern auch in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg, und auch in Deutschland, Frankreich und der Schweiz werden neue Schneefälle gemeldet.

In den Alpen erreichte die Gesamtmenge innerhalb von 72 Stunden in höheren Lagen bis zu 2,5 m.

…

———————————-

Kalifornien: Schwerer spät-saisonaler Schneesturm droht

Zwei starke Pazifikstürme trafen am Sonntagabend auf Kalifornien und sorgten in den Höhenlagen für Whiteout-Bedingungen.

Für die Küstengebirgskette in der Nähe von Shasta County und die südlichen Cascades werden extreme Schneefälle vorhergesagt, mit einer Gesamtmenge von 120 bis 250 cm in höheren Lagen innerhalb von nur drei Tagen. Selbst in tieferen Lagen könnten etwa 30 cm Schnee fallen.

…

———————————-

Meldungen vom 17. Februar 2026:

Westalpen versinken im Schnee

Starke Schneestürme fegen über die westlichen und nordwestlichen Alpen hinweg. Am Montag fielen in weiten Teilen der Region rund 1 m Schnee, für Dienstag wird ein weiterer Meter vorhergesagt, wodurch die Gesamtmenge weit über den saisonalen Durchschnittswerten liegt.

Die stärksten Schneefälle gibt es in den französischen Alpen, im Nordwesten Italiens sowie im Westen und Norden der Schweiz.

Die Schneefälle waren sehr intensiv. In Stuben am Arlberg beispielsweise fielen in der Nacht zum Montag innerhalb von weniger als 20 Minuten rund 15 cm Schnee – dem Vernehmen nach einer der stärksten Schneefälle, die dort seit Jahren beobachtet wurden.

Die Lawinengefahr ist derzeit in weiten Teilen der Alpen extrem hoch. In der Schweiz warnt das SLF, dass Eisenbahnstrecken, Straßen und sogar exponierte Siedlungen gefährdet sind.

Weiter südöstlich ist die Schneedecke zwar dünner, aber dennoch signifikant.

Wie zu erwarten war, erhält Cortina d’Ampezzo, Austragungsort der Spiele 2026, beeindruckende Schneemengen – weniger als eine Woche, nachdem Klimaaktivisten davor gewarnt hatten, dass die globale Erwärmung die Zukunft der Olympischen Winterspiele bedroht. In Wirklichkeit geht die Gefahr eher von zu viel Schnee aus.

———————————-

Nordhemisphäre: Arktische Kälte verschärft sich

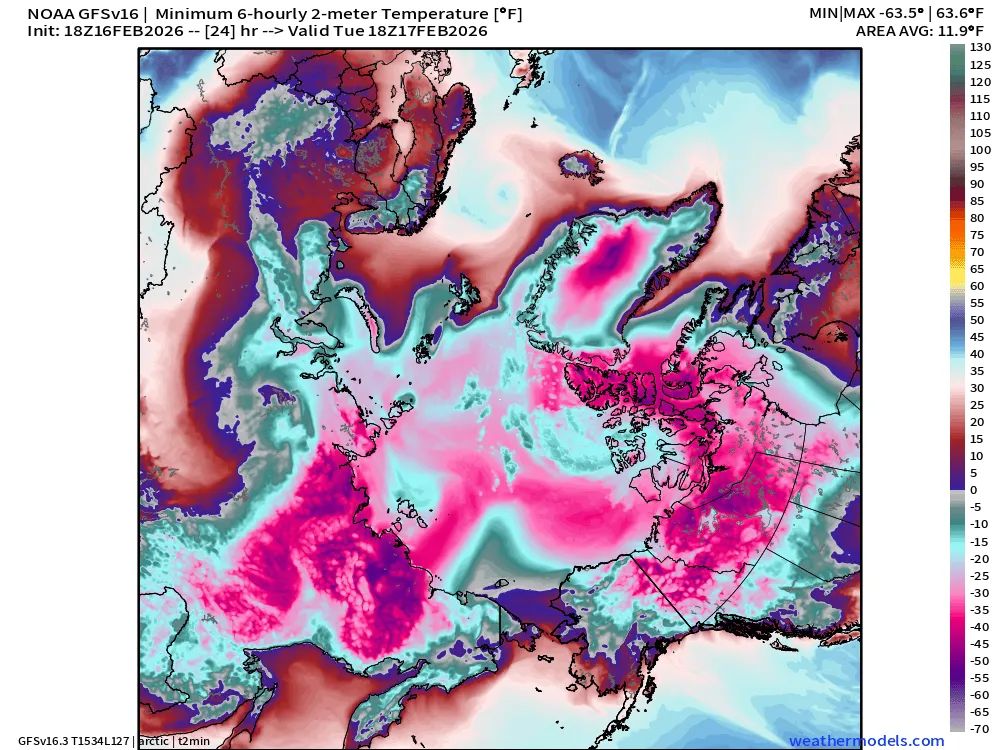

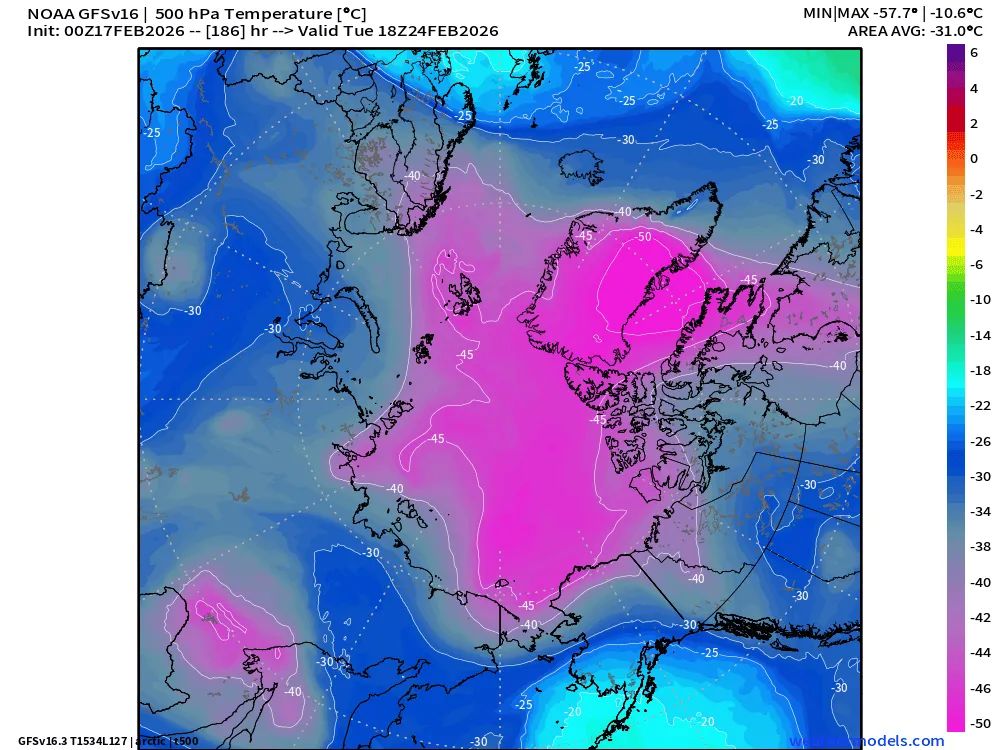

Mitte Februar sinken die Temperaturen in der Arktis auf extreme Werte.

In weiten Teilen der Region liegen sie bei fast -53 °C, wobei Prognosen zufolge in Teilen Grönlands sogar Werte von bis zu -65 °C erreicht werden könnten.

Der Polarwirbel ist in den letzten Wochen ungewöhnlich stark, kompakt und vertikal hochreichend geblieben. Anstatt sich abzuschwächen oder aufzulösen, blieb er über der Arktis zentriert, so dass sich Kälte aufbauen und halten konnte.

Zu Beginn des Winters führten Verzerrungen zu mehreren polaren Ausbrüchen in den mittleren Breiten, wobei die polare Kälte Teile Europas, Nordasiens und Nordamerikas erreichte. In Deutschland beispielsweise war der Januar kälter als im Durchschnitt der Jahre 1961–1990 und damit der erste Monat seit August 2021, in dem die Temperaturen unter diesem Referenzwert lagen.

In den letzten Wochen hat sich die Zirkulation jedoch verstärkt. Und obwohl es Anzeichen für einen Zusammenbruch gibt, blieb die kalte Luft weitgehend auf die Arktis und Grönland beschränkt und konnte sich nicht nach Süden ausbreiten.

Karten zeigen Temperaturen von 500 mb nahe -58 °C, was fast dem niedrigsten Wert entspricht, der über der Arktis möglich ist.

Der Meteorologe Ryan Maue: „Diese Kälteanomalie wird die globalen Temperaturen wieder auf den 30-jährigen Durchschnitt zurückbringen.“

Sie dürfte sich auch weiterhin auf das arktische Meereis auswirken, das bereits jetzt den Durchschnitt der Jahre 2011–2020 erreicht hat.

Jede Südverschiebung des PV in den kommenden Wochen würde eine ungewöhnlich kalte arktische Luftmasse anzapfen. Einige Modelle deuten zwar darauf hin, dass sich dies anbahnen könnte (ein SSW), doch gibt es bislang noch nichts Konkretes.

———————————-

Meldungen vom 18. Februar 2026:

USA: Schwerster Schneesturm in der Sierra Nevada seit Jahren

Ein schwerer Wintersturm fegt über die Sierra Nevada hinweg und bringt die stärksten Schneefälle seit Jahren.

Die Schneemesspfähle im Tahoe-Becken sind vollständig verschüttet, während der Sturm mit voller Wucht wütet. Bis Donnerstagabend werden insgesamt 90 bis 240 cm Schnee erwartet, womit dieses Wetterphänomen weit über alles hinausgeht, was bisher in diesem Winter zu beobachten war.

Die Bedingungen am Donner Summit haben sich zu einem vollständigen Schneesturm verschlechtert. Die Sichtweite ist auf nahezu null gesunken. Fahrzeuge sind verschüttet. Sattelschlepper sind gestrandet. Reisen sind unmöglich. Die Interstate 80 ist durch den Pass vollständig gesperrt, weil sich der Schnee weiterhin meterhoch auftürmt.

„Das sind die schlimmsten Schneesturmbedingungen, die ich je in meinem Leben am Donner Summit gesehen habe“, berichtete Sturmjäger Colin McCarthy.

…

———————————-

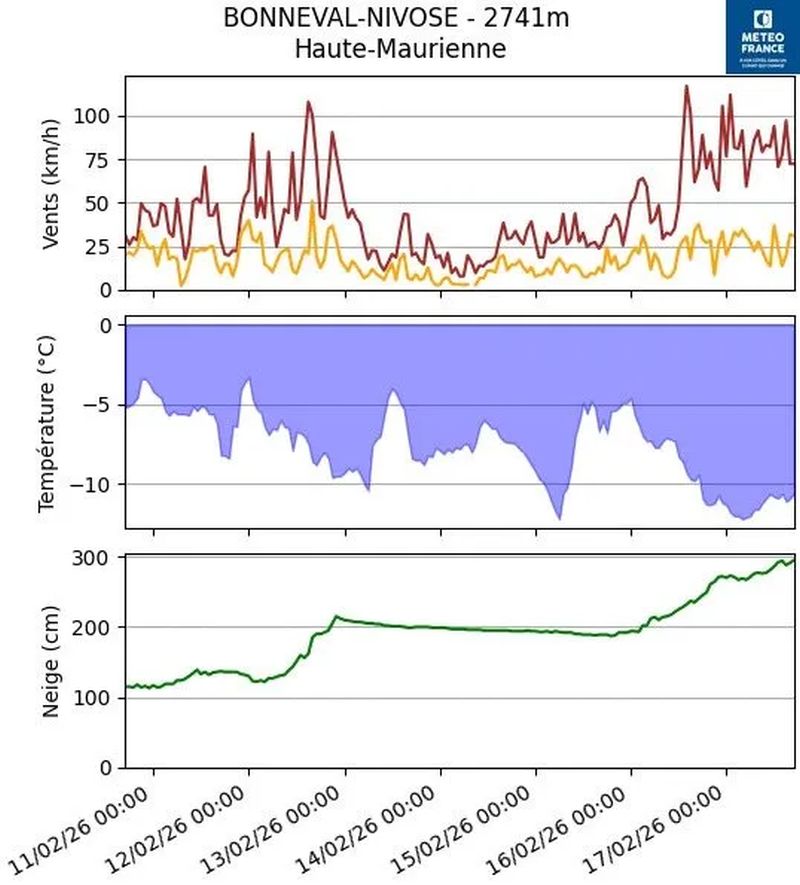

Rekord-Schnee in den Alpen

Die Alpen sind weiterhin unter Schnee begraben.

Nach den außergewöhnlichen Schneefällen der letzten Woche wird die Bergkette erneut von einem starken Schneesturm heimgesucht, der die Schneemengen auf ein historisches Niveau steigen lässt und die Lawinengefahr in weiten Teilen Frankreichs, Italiens und der Schweiz auf ein extremes Niveau treibt.

Die Skigebiete berichten von unerbittlichen Schneestürmen, verschütteten Infrastrukturen und sich rapide destabilisierenden Schneedecken.

In Bonneval-sur-Arc erreichte die Schneehöhe am 17. Februar auf 2.741 m 294 cm. Dies ist die höchste Schneedecke vor März, die dort seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1996 gemessen worden ist.

Mit so viel Schnee geht auch Gefahr einher.

Am Dienstag fegte eine Lawine durch das Skigebiet Courmayeur am Fuße des Mont Blanc, während die Behörden in den westlichen Alpen vor einer außergewöhnlich hohen Lawinengefahr warnten, auch in gesicherten Gebieten.

…

Tiefe Kälte, wiederholte Stürme und starke Schneefälle haben zusammen zu einer ungewöhnlich gefährlichen Spätwinterlandschaft in den Alpen geführt. Die Schneedecke ist derzeit außergewöhnlich hoch.

———————————-

Meldungen vom 19. Februar 2026:

Schottland: Kalter Jahresbeginn 2026 setzt sich fort

Schottland hat im Jahr 2026 noch nicht die Temperatur von 12 °C erreicht. Diese Verzögerung ist nun die längste seit 40 Jahren.

Das letzte Mal, dass es so lange gedauert hat, war 1986, als die 12 °C erstmals am 4. März erreicht worden waren.

Der kalte Winter jenes Jahres zog sich tatsächlich bis weit in den Frühling hinein, wobei erst Ende April 15 °C gemessen worden waren. Es folgte ein gedämpfter Sommer, der Teil einer Reihe von Jahren mit unterdurchschnittlichen Temperaturen Mitte der 1980er Jahre war.

In diesem Jahr blieben die üblichen kurzen Warmluftströmungen aus dem Atlantik aus. Das Land war anhaltend kalt.

Das könnte sich an diesem Wochenende ändern, wenn eine Warmluftströmung aus dem Atlantik einsetzt. Sobald die Temperaturen endlich 12 °C erreichen, wird 2026 offiziell als der thermisch gesehen kälteste Jahresbeginn in Schottland seit Mitte der 1980er Jahre bestätigt sein.

———————————-

Kalifornien: Schneesturm fordert Todesopfer

Der erste Sturmzyklus am Donner Summit ist nun vorbei. Damit endeten drei Tage mit extremen Winterbedingungen, die Fahrzeuge unter Schnee begruben, die Interstate 80 sperrten und die Schneefallmengen in die Spitzenklasse der modernen Sierra-Ereignisse katapultierten.

Der Höhepunkt wurde am zweiten Tag erreicht.

Der Schneesturm hielt stundenlang an. Die Sichtweite sank wiederholt auf null. Selbst Allradfahrzeuge mit Spikereifen und hoher Bodenfreiheit waren überfordert. Die Schneefallrate erreichte kurzzeitig 10 bis 13 cm pro Stunde.

Der erfahrene Sturmjäger Colin McCarthy stuft die Spitzenintensität als höher ein als die großen Stürme in der Sierra der jüngeren Vergangenheit, nämlich Januar 2017, Februar 2019, Dezember 2021 und den Schneesturm am Schalttag 2024. Was die Schwere in so kurzer Zeit angeht, steht dieses Ereignis ganz oben auf der Liste.

In der Nähe von Castle Peak wurde eine geführte Backcountry-Gruppe von einer Lawine erfasst. Acht Menschen sind bestätigt tot, einer wird noch vermisst. Sechs überlebten. Dies ist die tödlichste Lawine in den USA seit 1981, als 11 Bergsteiger auf dem Mount Rainier ums Leben kamen.

Die Such- und Bergungsarbeiten werden trotz sehr hoher Lawinengefahr fortgesetzt. Die Behörden fordern die Öffentlichkeit auf, sich aus dem Gebiet fernzuhalten, damit die Rettungskräfte sicher arbeiten können.

Dies ist jedoch noch nicht das Ende dieser Wetterlage.

Die Vorhersagen deuten auf eine weitere Schneefallrunde hin, die am späten Donnerstag und Freitag die Sierra erreichen wird. Auch wenn nicht mit einer Intensität wie am Dienstag zu rechnen ist, wird sich die bereits instabile Schneedecke weiter erhöhen, wodurch die Lawinengefahr hoch bleibt und die Verkehrsbeeinträchtigungen andauern werden.

———————————-

Massen-Schneefälle in den Alpen und den Pyrenäen

Alpe d’Huez hat derzeit eine der höchsten Schneedecken in den Alpen.

Die Schneehöhe beträgt etwa 2,3 m und steigt in höheren Lagen auf über 4 m. Diese Messung wurde vor der Vorhersage eines weiteren Sturms am frühen Donnerstag vorgenommen, bei dem in den Höhenlagen weitere mehr als 50 cm erwartet werden.

Spalten, Bergkämme und Zufahrtsstraßen sind zunehmend blockiert. Die Lawinengefahr bleibt in weiten Teilen der Alpen, insbesondere im Westen, auf höchstem Niveau, da sich neue Schneemassen auf einer bereits extremen Unterlage auftürmen.

…

Eine ähnliche Situation herrscht in den Pyrenäen.

Rund um den Col du Pourtalet verschwinden Häuser und Straßenrestaurants unter 3 bis 4 m Schnee. Die Dächer sind nicht mehr zu sehen. Die Straßen sind unterbrochen. Die Räumungsarbeiten kommen kaum hinterher, weil es weiter schneit.

Von den Hochalpen bis zu den Pyrenäenpässen ist die Schneedecke hoch, wächst weiter und wird zu einem prägenden Merkmal des Spätwinters 2026.

———————————-

Japan: Weitere Schneefälle

Im Großraum Sapporo lag die Schneehöhe wieder über 1 m.

Dieser jüngste Sturm kommt zu einer außergewöhnlichen Saison 2025–26 in ganz Japan hinzu.

Bis Mitte Februar lagen in weiten Teilen der Insel 2 m Schnee auf dem Boden, darunter in Akita, Yamagata, Toyama und Ishikawa, wobei in höheren Lagen noch höhere Schneemengen zu verzeichnen waren – beispielsweise in Sukayu, wo fast 5 m Schnee lagen, was einen neuen Rekord darstellt.

Kommunale und nationale Behörden haben diesen Winter als einen der strengsten seit Jahren in Bezug auf Schneeräumung und Belastung der Infrastruktur bezeichnet, der eher durch anhaltende als durch einzelne kurzlebige Ereignisse geprägt ist.

———————————-

Meldungen vom 20. Februar 2026:

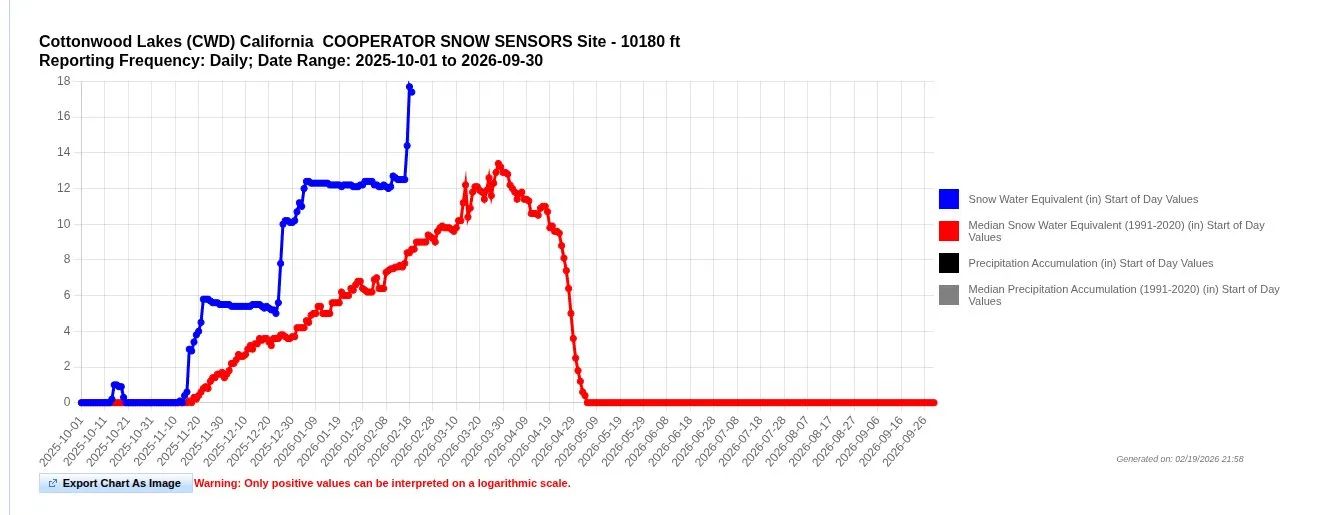

USA: Schneemassen in der Sierra nehmen zu

In Palisades Tahoe sind diese Woche mehr als 2,4 Meter Schnee gefallen, während die Sierra Nevada unter anhaltenden winterlichen Unwettern leidet.

…

Abseits der Straßen sind die saisonalen Gesamtwerte in der gesamten Region sprunghaft gestiegen, wobei mehrere Standorte nun deutlich über dem Durchschnitt liegen. In Cottonwood Lakes hat sich die Schneedecke aufgrund wiederholter ergiebiger Stürme auf etwa das Doppelte des für Mitte Februar üblichen Niveaus erhöht.

Nach einem langsamen Start überschreitet die Sierra nun rasch die saisonalen Normwerte – und es wird noch mehr kommen.

———————————-

Schneemassen auch in Osteuropa

Während die Aufmerksamkeit auf den historischen Schneefall in den Alpen gerichtet war, hatte Osteuropa mit seinem eigenen strengen Winter zu kämpfen.

Im Süden Rumäniens haben starke Schneefälle Straßen und Bahnstrecken zugeschneit, Autobahnen gesperrt und den Verkehr in der gesamten Region behindert.

In Bukarest hatten Autofahrer Mühe, ihre über Nacht verschütteten Fahrzeuge zu befreien, Züge wurden gestrichen, Flüge vom Flughafen der Hauptstadt umgeleitet und die Häfen am Schwarzen Meer aufgrund der gefährlichen Bedingungen geschlossen.

Im Nordosten wurde auch Moskau von starken Schneefällen und weitreichenden Beeinträchtigungen heimgesucht. Nach Angaben von Stadtbeamten fiel allein bis Donnerstag 70 % der durchschnittlichen monatlichen Schneemenge der Stadt.

Auf den Hauptringstraßen Moskaus kam es schnell zu Verkehrsbehinderungen, und südlich der Stadt wurden mehrere schwere Unfälle gemeldet. Flug- und Zugausfälle sowie lange Verspätungen begannen am Mittwoch, verstärkten sich am Donnerstag und hielten bis Freitag an.

Weiter südlich wurde der russische Nordkaukasus noch stärker getroffen.

…

Wird fortgesetzt mit Kältereport Nr. 9 / 2026

Redaktionsschluss für diesen Report: 20. Februar 2026

Zusammengestellt und übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Der Beitrag Kältereport Nr. 8 / 2026 erschien zuerst auf EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie.

Ungarn stoppt wegen Kiewer Ölblockade neue Russland-Sanktionen und den 90-Milliardenkredit der EU

Gründung der Generation Deutschland Niedersachsen: „Ein fantastischer Auftakt!“

Die AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland hat ab sofort auch einen Landesverband in Niedersachsen. Die jungen niedersächsischen AfD-Mitglieder trafen sich am Wochenende (21. Februar) zur Gründungsversammlung des Landesverbandes in Dötlingen im Landkreis Oldenburg. Sie stimmten mit großer Mehrheit für den 28jährigen Bundestagsabgeordneten Micha Fehre aus Hannover als Ersten Vorsitzenden. Seit Gründung des Bundesverbandes der Generation Deutschland in Gießen im November letzten Jahres existieren damit bereits 13. Landesverbände der AfD-Jugendorganisation.

Neben dem elfköpfigen Vorstand des niedersächsischen Landesverbandes wurden Delegierte für den Bundeskongress gewählt. Zudem verabschiedete die Versammlung das Jugendstatut der Generation Deutschland Niedersachsen.

Grußworte hielten unter anderen der Bundesvorsitzende der Generation Deutschland Jean-Pascal Hohm, der stellvertretende Vorsitzende des niedersächsischen Landesverbandes Stephan Bothe, die niedersächsische Vorstandskollegin Vanessa Behrendt und der stellvertretende Bundesvorsitzende der Generation Deutschland Patrick Heinz.

Jetzt geht’s richtig los!

Micha Fehre, Vorsitzender der Generation Deutschland Niedersachsen, schwärmte: „Ein fantastischer Auftakt für das, was wir jetzt anpacken wollen. In kurzer Zeit haben wir uns soweit vernetzt, dass wir wirklich in ganz Niedersachsen flächendeckend vertreten sind. Für die nächsten zwei Jahre freue ich mich sehr auf die Arbeit mit meinen Vorstandskollegen. Die Gründungsversammlung hat ein tolles Team gewählt.“

Stephan Bothe, stellvertretender Vorsitzender des AfD-Landesverbandes Niedersachsen, ergänzte: „Es kommt nicht oft vor, dass so viele Niedersachsen zum Örtchen Dötlingen schauen. Auch für den Landesverband ist dies ein historischer Tag. Wir haben eine neue Jugendorganisation! Die Veranstaltung war ein eindrucksvoller Erfolg. Die Versammlung hat in großer Geschlossenheit hervorragende Leute für den Vorstand bestimmt. Was hier begonnen hat, ist ein wichtiger Baustein für den weiteren Erfolg unserer Partei.“

The post Gründung der Generation Deutschland Niedersachsen: „Ein fantastischer Auftakt!“ appeared first on Deutschland-Kurier.

China beschränkt technologisch die Möglichkeiten feindlicher Geheimdienste im Iran

Die israelischen Geheimdienstoperationen im Iran haben Peking alarmiert, das darin ein neues Modell der Geheimdienstkriegsführung sah. Mit dem Iran hat das nun zu einer vertieften technologischen, sicherheitspolitischen und strategischen Zusammenarbeit geführt. Mossad und CIA haben in den letzten Jahren in den Iran Agenten eingeschleust, Datenbanken geknackt, Radarsysteme lahmgelegt und aus dem Inneren heraus Präzisionsschläge ermöglicht. […]

Der Beitrag China beschränkt technologisch die Möglichkeiten feindlicher Geheimdienste im Iran erschien zuerst unter tkp.at.

Linkes New York: Mehrfache Ausweispflicht fürs Schneeschaufeln – keine für die Wahl

Es ist die ultimative Heuchelei der Woke-Linken, wie sie im Buche steht. Wer in den USA wählen will, soll das laut Sozialisten am besten ohne jeden Nachweis tun dürfen. Aber wehe, Sie wollen für die Stadt Schnee schippen! Dann fährt Genosse Bürgermeister Mamdani das volle Programm auf.

Zohran Mamdani, der Genosse Bürgermeister von New York City und stolzes Mitglied der “Democratic Socialists of America” (DSA), predigt den Amerikanern seit Jahren das Gleiche: Wähler-Identifikation sei rassistisch. Wer einen Ausweis verlangt, um die Integrität einer Wahl zu schützen, betreibe “Wählerunterdrückung”, besonders gegen Minderheiten. Die DSA fordert deshalb lautstark die Abschaffung von Voter-ID-Gesetzen. Wählen soll jeder dürfen, Kontrolle ist böse.

Doch jetzt entlarvt sich der Marxist im Rathaus selbst als König der Doppelmoral. New York steht vor einem Schneesturm. Die Stadt braucht Helfer. Für 19,14 Dollar die Stunde sucht die Stadtverwaltung händeringend Leute, die den Schnee wegschaufeln. Doch wer jetzt denkt, man könne einfach anpacken, hat die Rechnung ohne die sozialistische Bürokratie gemacht. Für das Privileg, in der Kälte den Bürgersteig freizumachen, verlangt Mamdanis Stadtverwaltung nicht einen Ausweis. Nicht zwei. Sie verlangt gleich mehrere Nachweise!

Wer für den Genossen Bürgermeister Schnee schippen will, muss mehr bringen als um ihn wählen zu dürfen. Denn dafür braucht man zwei Fotos (eineinhalb Zoll, quadratisch), Original und Kopie von zwei verschiedenen offiziellen Ausweisdokumenten, einen Sozialversicherungsnachweis und einen Nachweis für eine Arbeitserlaubnis in den Vereinigten Staaten.

Geht es um das höchste Gut der Demokratie – das Wahlrecht – ist für Mamdani und seine Genossen jede Kontrolle ein Verbrechen. Aber geht es darum, Schnee von der Straße zu kratzen, wird der Bürger durchleuchtet wie ein Schwerverbrecher. Haben die Angst, dass jemand die Schneeschaufel klaut? Mehr noch: Mamdani, der sich sonst als Schutzpatron illegaler Einwanderer aufspielt und die Einwanderungsbehörde ICE behindert, wo er kann, pocht hier plötzlich knallhart auf eine Arbeitserlaubnis.

Im Endeffekt heißt das, dass die illegalen Migranten zwar in der Stadt bleiben sollen, aber Arbeit für die Gemeinschaft ist nicht drin. Schneeschippen ist wohl nur für Bürger mit lupenreinen Papieren vorgesehen. Die anderen sollen wohl lieber direkt in der sozialen Hängematte bleiben, finanziert von den bösen Kapitalisten, die Mamdani so verachtet.

„Rolle rückwärts DDR?“ von Katja Adler

Katja Adler ist Abgeordnete des Deutschen Bundestages. In ihrem Buch behandelt sie aktuelle Entwicklungen in der Bundesrepublik, die sie an ihre ersten 15 Lebensjahre in der DDR erinnern. Eine DDR, in der die politische Meinungs- und Reisefreiheit beschränkt und Überwachung, Kontrolle und Mangelwirtschaft an der Tagesordnung waren. Mit ihren persönlichen Erinnerungen an ein vergangenes sozialistisches System schaut die Autorin hinsichtlich gegenwärtiger Geschehnisse genau da hin, wo heute ein unbestimmtes Unwohlsein einsetzt. Sie fragt beispielsweise angesichts der vielfach klaglos hingenommenen Einschränkungen der Grundrechte während der Corona-Pandemie: Ist uns unsere Freiheit wirklich so wenig wert? Und weiter: Haben wir schon vergessen, was es bedeutet, Reisefreiheit, Berufsfreiheit oder Meinungsfreiheit schmerzlich zu vermissen? Wo stehen wir gesamtgesellschaftlich und politisch heute, 35 Jahre nach dem Mauerfall? Welche Rolle spielen die öffentlich-rechtlichen Medien? Wie verhielt es sich damals mit der Planwirtschaft und wie ist es heute mit der Marktwirtschaft? Was bedeuten Demokratie und Freiheit in einer von Krisen geschüttelten Zeit? Katja Adler möchte weder behaupten, wir lebten schon längst wieder in Verhältnissen wie in der DDR, es gebe keine Meinungsfreiheit mehr und die Presse sei faktisch gleichgeschaltet, noch vertritt sie die Position eines linksgrünen Mainstreams, der das Hinweisen auf Parallelen zwischen der DDR und dem heutigen Deutschland tabuisiert. Als Liberale nimmt sie eine Mittelposition ein, die sich gegen beide Extreme wendet: Nein, das heutige Deutschland ist nicht gleichzusetzen mit der DDR. Ja, es gibt gefährliche Entwicklungen in Deutschland, die an Ähnliches in der DDR erinnern. Das Buch zeigt, wie wichtig es ist, sensibel zu sein für jeden noch so kleinen Schritt, für jede noch so ungelenk versuchte Rolle rückwärts in die DDR.

Bestellen Sie das Buch hier.

The post „Rolle rückwärts DDR?“ von Katja Adler appeared first on Deutschland-Kurier.

Selensky schaltet auf pure Fäkalsprache um, auch gegenüber seinen „Verbündeten“

Statistisches Bundesamt schlägt Alarm: Auch immer mehr Akademiker sind in Deutschland armutsgefährdet

Auch ein Hochschulabschluss schützt im kaputten Deutschland immer weniger vor Armut und Arbeitslosigkeit: Laut Daten des Statistischen Bundesamtes sind rund 1,9 Millionen hochqualifizierte Menschen hierzulande armutsgefährdet – 350.000 mehr als 2022!

Die vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) abgefragten Zahlen zeigen einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosenquote unter Akademikern, die 2025 erstmals über der von der Bundesagentur für Arbeit definierten Vollbeschäftigung liegt. Besonders hoch sind die Werte in Berlin.

Die Gefahr, in Armut abzurutschen, ist bei Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss allerdings nach wie vor deutlich höher. Von 14,3 Millionen Menschen in dieser Gruppe waren laut Statistischem Bundesamt 2025 rund 4,1 Millionen armutsgefährdet. Auch bei Menschen mit mittlerem Abschluss ist die Armutsgefahr immer noch größer als bei Akademikerinnen und Akademikern.

Besonders betroffen sind alleinerziehende und alleinlebende Personen.

The post Statistisches Bundesamt schlägt Alarm: Auch immer mehr Akademiker sind in Deutschland armutsgefährdet appeared first on Deutschland-Kurier.

Warum erreicht der CO2-Anstieg von 2023 bis 2024 einen Rekordwert? Klimaschau 249

Mauna Loa-Vulkan, Hawaii.

Die Konzentration des atmosphärischen CO2 erreicht laut Meldung des Weltorganisation der Meteorologen WMO vom Oktober 2025 ein Rekordhoch. Nicht nur der Wert der Konzentration, auch die jährliche Zunahmerate sei seit Beginn der Aufzeichnung 1957 noch nie so hoch gewesen. In den 1960er Jahren seien jährlich 0,8 Teilchen pro Million (ppm) hinzugekommen, aktuell sind es 3,5 Teilchen pro Million.

Der Beitrag Warum erreicht der CO2-Anstieg von 2023 bis 2024 einen Rekordwert? Klimaschau 249 erschien zuerst auf EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie.

„Antifa“-Lynchmord: Tausende demonstrieren in Lyon bei Trauermarsch für Quentin

Mehr als 3.000 Menschen haben am Samstag (21. Februar) im südostfranzösischen Lyon an einem Trauermarsch für den von einem „Antifa“-Mob totgeprügelten Mathematikstudenten Quentin Deranque teilgenommen. Die Demonstranten forderten „Gerechtigkeit für Quentin“ und ein konsequentes Vorgehen gegen den gewaltbereiten Linksextremismus.

Der 23-jährige Patriot war brutal zusammengeschlagen worden, als er die rechte Frauengruppe „Collectif Némésis“ bei einer Demonstration schützen wollte. Quentin erlag zwei Tage später im Krankenhaus seinen schweren Hirnverletzungen. Die französische Justiz ermittelt gegen sechs inzwischen verhaftete „Antifa“-Schläger wegen vorsätzlicher Tötung und Bildung einer kriminellen Vereinigung.

The post „Antifa“-Lynchmord: Tausende demonstrieren in Lyon bei Trauermarsch für Quentin appeared first on Deutschland-Kurier.

Syrien: 15.000 ISIS-Anhänger laufen jetzt wieder frei herum

Tausende radikale Islamisten sind in Syrien wieder auf freiem Fuß. Die neue Führung in Damaskus hat das berüchtigte Al-Hol-Lager, jahrelang bewacht von den Kurden, sozusagen “befreit”. Washington hat die Kurden wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen und sich dem HTS-Regime angebiedert. Das ist das Resultat.

Jahrelang haben die kurdischen Milizen der Syrian Democratic Forces (SDF) unzählige IS-Mitglieder und deren Familienangehörigen im berüchtigten Lager Al-Hol bewacht. Doch mit dem Machtwechsel in Damaskus und der Herrschaft der Islamisten hat sich die Lage in Syrien geändert, wie das Wall Street Journal unter Berufung auf US-Geheimdienste berichtet. Jahrelang wurde uns erzählt, der Westen kämpfe in Syrien für “Freiheit” und “moderate Rebellen”. Die Realität sieht heute so aus: Das Assad-Regime ist weg, al-Qaida-Islamisten sitzen im Präsidentenpalast und dem ehemaligen Terrorfürsten al-Dscholani wird im Wertewesten der Rote Teppich ausgerollt.

Erinnern Sie sich noch an “Operation Timber Sycamore“? Das war das geheime CIA-Programm, mit dem Waffen und Geld nach Syrien gepumpt wurden, um Assad zu stürzen. Über eine Milliarde Dollar Steuergelder wurden verbrannt. Das Ergebnis? Ein Trümmerhaufen. Die US-Regierung hat ihre Verbündeten, die Kurden der SDF, die jahrelang den Kopf hingehalten und die IS-Gefangenen bewacht haben, fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Der Rückzug der Amerikaner hat ein Machtvakuum hinterlassen, in das nun die islamistischen Kräfte Dscholanis vorrücken.

Anstatt einer säkularen Regierung haben wir jetzt Dscholani und seine “Hayat Tahrir al-Sham” (HTS) in Damaskus sitzen. Das ist im Grunde genommen Al-Qaida mit Anzug und Krawatte. Und was passiert, wenn Islamisten auf Islamisten treffen? Man unterstützt sich. Berichte legen nahe, dass die neuen Machthaber die Tore von Al-Hol sperrangelweit geöffnet haben. IS-Gefangene sollen die anrückenden HTS-Truppen sogar als “Befreier” begrüßt haben.

Ein Beobachter vor Ort beschreibt es so: “Die syrischen Regierungstruppen, die derzeit für das Lager Al-Hol zuständig sind, haben die Tore geöffnet und lassen so viele ISIS-Mitglieder und ihre Familien frei und transportieren sie ab, wie sie nur können.” Es sei eine “geplante und koordinierte Aktion”.

Das Lager Al-Hol war schon lange als Brutstätte des Terrors bekannt. Sicherheitsexperten warnten davor, dass dort die nächste Generation von islamistischen Gotteskriegern herangezogen wird. Jetzt sind diese Leute frei und können unter dem Schutz des islamistischen HTS-Regimes wieder gegen die ethnischen und religiösen Minderheiten des Landes vorgehen.

Die von langer Hand geplante Regime-Change-Aktion in Syrien, die bereits zu Zeiten des “Arabischen Frühlings” angeleiert wurde, hat das einst stabile Land nicht nur ins Chaos gestürzt und unzähligen Menschen das Leben gekostet, sondern auch den Aufstieg islamistischer Terroristen begünstigt.