Kategorie: Nachrichten

Die EU konstruiert laut Quellen Vorwände für die Kaperung russischer Tanker

Peking bemüht sich, Mossads wachsende Reichweite im Iran einzudämmen

Israelische Geheimdienstoperationen im Iran haben in Peking Alarm ausgelöst. Dort werden sie als neues Modell der Geheimdienstkriegsführung betrachtet, was zu einer vertieften technologischen, sicherheitspolitischen und strategischen Zusammenarbeit mit Teheran führte.

Nadia Helmy

Chinesische Militärexperten und Geheimdienste beschreiben die tiefgreifende Infiltration des Iran durch den Mossad zunehmend als das Öffnen einer „Büchse der Pandora“ globaler Sicherheitsrisiken.

Aus Pekings Sicht markieren israelische und US-Geheimdienstoperationen – insbesondere jene, die sich nach 2015 ausweiteten und 2025–2026 beschleunigten – die Entwicklung eines neuen Gefechtsraums. Die Fähigkeit des Mossad, Agenten einzuschleusen, sensible Datenbanken zu kompromittieren, Radarnetzwerke zu deaktivieren und Präzisionsschläge aus dem Inneren iranischen Territoriums zu ermöglichen, wird von chinesischen Analysten als Übergang zu einer „informationalisierten und intelligenten“ Kriegsführung interpretiert.

Dies stellt die Verschmelzung von Cyber-Sabotage, interner Rekrutierung, technologischer Durchdringung und operativer Koordination dar – ein hybrides Modell, bei dem Geheimdienstoperationen die Verteidigungsinfrastruktur aushöhlen, bevor kinetische Aktionen beginnen.

Für China reichen die Implikationen weit über den Iran hinaus.

Geheimdienstkriegsführung als Vorläufer

Im chinesischen Sicherheitsdiskurs werden Israels Operationen im Iran häufig als Beleg dafür angeführt, dass Geheimdienstkriegsführung heute kinetischen Gefechten vorausgeht.

Der Militärexperte Fu Qianshao, ein ehemaliger Analyst der chinesischen Luftwaffe, bezeichnete den Erfolg des Mossad beim Einschleusen von Agenten und beim Lahmlegen iranischer Radar- und Luftverteidigungssysteme von innen heraus als „neues Muster der Geheimdienstkriegsführung“. Die israelischen Angriffe vom Juni 2025 auf die Islamische Republik, die Berichten zufolge aufgrund kompromittierter Systeme auf minimalen Widerstand stießen, verstärkten diese Einschätzung.

Fu argumentierte, dass solche Taktiken über traditionelle Gefechtsführung hinausgehen. Anstatt Luftverteidigungssysteme von außen anzugreifen, habe der Mossad sie von innen untergraben – und so die Abschreckung neutralisiert, bevor Flugzeuge den umkämpften Luftraum erreichten.

Ein weiterer chinesischer Militärexperte, Yan Wei, äußerte ähnliche Bedenken und betonte, dass das Eindringen in sensible iranische Einrichtungen strukturelle Schwächen offenlegte und nicht nur technologische Lücken. Rechtliche Schutzmechanismen und routinemäßige Sicherheitsprotokolle seien, so sein Hinweis, unzureichend gegen Geheimdienstoperationen, die bürokratische Schwachstellen und interne Zugangspunkte ausnutzen.

Professor Li Li, eine chinesische Expertin für westasiatische Angelegenheiten, verwies auf israelische Cyberoperationen gegen Forschungszentren und Infrastruktur als Beleg dafür, dass Geheimdienstkriegsführung als „Kraftmultiplikator“ fungiere. Im Gegensatz zu konventionellen Angriffen verwischen diese Operationen die Grenze zwischen Spionage und Sabotage und erschweren Vergeltungsmaßnahmen.

Tian Wenlin, Direktor des Instituts für Nahoststudien an der Renmin-Universität, warnte, dass anhaltende Geheimdienstangriffe Teheran unter Druck setzen könnten, seine nuklearen Fähigkeiten als defensive Gegenmaßnahme zu beschleunigen.

Strukturelle Verwundbarkeiten und strategische Lehren

Chinesische Analysten argumentieren, dass Mossads Operationen strukturelle Schwächen innerhalb der iranischen Sicherheits- und Verwaltungssysteme offenlegten. In Kommentaren auf chinesischen Militär- und Politikplattformen wurden die Sicherheitsverletzungen als Beweis für Mängel in der digitalen Infrastruktur und internen Schutzmechanismen angeführt.

Die Vorfälle machten Schwächen bei internen Überprüfungen, digitaler Sicherheit und interinstitutioneller Koordination sichtbar. In Peking wurde dies als Warnsignal verstanden – als Erinnerung daran, dass Geheimdienstkriegsführung administrative Nahtstellen ebenso effektiv ausnutzen kann wie Schwachstellen auf dem Schlachtfeld.

Wenn ein Staat mit umfangreichen Sicherheitsinstitutionen einer solchen Durchdringung ausgesetzt sein kann, könnten ähnliche Methoden auch strategische Infrastruktur andernorts ins Visier nehmen, einschließlich Handels- und Energiekorridore, die mit der Belt and Road Initiative (BRI) verknüpft sind.

Die zentrale Schlussfolgerung in chinesischen Politikzirkeln ist präventiver Natur: Souveränität im digitalen Zeitalter hängt ebenso sehr von Systemintegrität ab wie von militärischer Fähigkeit.

Irans Rolle in der Belt and Road Initiative

Chinas Engagement im Iran beruht auf langfristiger strategischer Planung.

Der Iran nimmt eine zentrale geografische Position ein, die Ostasien mit Westasien und weiter mit Europa verbindet. Seewege durch die Straße von Hormus und Bab al-Mandab sind für Chinas Energiesicherheit und Handelsströme essenziell.

Instabilität im Iran würde sich auf diese Korridore auswirken. Für Peking wären Störungen nicht auf regionale Politik beschränkt, sondern würden sich direkt auf Lieferketten und Infrastrukturinvestitionen im Rahmen der BRI auswirken.

Chinesische Vertreter haben daher konsequent ihre Unterstützung für die iranische Souveränität bekräftigt und zugleich das kritisiert, was sie als einseitigen Druck bezeichnen.

Aktivierung der Gegenspionage-Koordination

Als Berichte über israelische Geheimdienstinfiltrationen sich im Jahr 2025 und bis Anfang 2026 verstärkten, intensivierte Peking seine Gegenspionage-Koordination mit Teheran. Chinesische Sicherheitsinstitutionen gingen von der Beobachtung der Mossad-Methoden zur Analyse ihrer strukturellen Implikationen über und behandelten die iranischen Erfahrungen als laufenden operativen Fall.

Ab Januar 2026 wurde die Zusammenarbeit Berichten zufolge auf gemeinsame Bewertungen von Infiltrationswegen, digitalen Schwachstellen und administrativen Zugangspunkten ausgeweitet, die von ausländischen Geheimdiensten ausgenutzt wurden. Die Vorfälle wurden nicht als isolierte Ereignisse verstanden, sondern als Hinweise auf systemische Verwundbarkeit, die institutionelle Reaktionen erfordert.

Über das Neunte Büro des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit begann China im Januar 2026 mit der Umsetzung einer umfassenden Strategie zur Zerschlagung israelischer und US-amerikanischer Spionagenetzwerke im Iran. Während China Irans digitale Souveränität stärkt, drängt Peking Teheran, westliche Software aufzugeben und durch sichere, verschlüsselte chinesische Systeme zu ersetzen, die schwer zu durchdringen sind – im Wesentlichen der Aufbau einer digitalen „Großen Mauer“.

Das Ziel ging über die unmittelbare Eindämmung von Sicherheitsverletzungen hinaus. Es konzentrierte sich auf die Abschirmung kritischer Infrastruktur, die den Handelsrouten der Belt and Road Initiative zugrunde liegt, vor anhaltender Geheimdienststörung.

China förderte zudem die Integration seines BeiDou-Navigationssystems als Alternative zu westlichen GPS-Plattformen, um die Anfälligkeit für Signalstörungen zu verringern und die Unabhängigkeit bei der Steuerung von Raketen- und Drohnensystemen zu erhöhen. Radar-Upgrades, einschließlich Plattformen wie dem YLC-8B, stärkten Berichten zufolge die Erkennungsfähigkeit, auch gegenüber Tarnkappenflugzeugen.

Fortschrittliche Luftverteidigungssysteme wie das HQ-9B verstärkten zusätzlich die Überwachungskapazität des Luftraums. Die Zusammenarbeit erstreckte sich auch auf Komponenten der Raketeninfrastruktur und technische Systeme zur Unterstützung der Abschreckungsresilienz.

Weltraumgestützte Überwachungsfähigkeiten, verknüpft mit chinesischen Satellitennetzwerken, verbesserten Berichten zufolge die Überwachungs- und Aufklärungskapazitäten.

Einbettung Irans in eine breitere Sicherheitsarchitektur

Über die bilaterale Koordination hinaus versucht Peking, den Iran über die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in breitere multilaterale Sicherheitsmechanismen einzubinden.

Die formelle Sicherheitsarchitektur der SCO konzentriert sich auf ihre Regionale Anti-Terror-Struktur (RATS) mit Sitz in Taschkent, die den Austausch von Geheimdienstinformationen und die Terrorismusbekämpfung unter den Mitgliedstaaten koordiniert. Obwohl ursprünglich zur Bekämpfung extremistischer Bedrohungen konzipiert, bietet dieser Rahmen institutionelle Kanäle für den Informationsaustausch über grenzüberschreitende Sicherheitsrisiken.

Chinesische politische Kommentatoren stellen die SCO zunehmend als mehr als eine Plattform zur Terrorismusbekämpfung dar. Im Kontext von Geheimdienstinfiltration und verdeckten Destabilisierungskampagnen betont Peking das Potenzial der Organisation als Instrument für vertiefte Sicherheitskoordination und kollektive Widerstandsfähigkeit gegen externe Einmischung.

Obwohl die SCO öffentlich kein Mandat zur Bekämpfung bestimmter Geheimdienste unterhält, haben ihre erweiterten Kooperationsmechanismen – insbesondere nach Irans Vollmitgliedschaft im Jahr 2023 – Teherans Integration in ein breiteres eurasisches Sicherheitsnetzwerk gestärkt.

Die Einbettung Irans in diesen Rahmen erfüllt operative und politische Funktionen: Sie verteilt das Bewusstsein für Gegenspionage multilaterale und signalisiert, dass Geheimdienstlicher Druck auf Teheran über bilaterale Beziehungen hinaus Wirkung zeigt.

Wirtschaftliche Absicherung und langfristige Verpflichtungen

Sicherheitskoordination bildet nur eine Ebene von Pekings Ansatz. Wirtschaftliche Integration ist eine weitere.

China bleibt Irans größter Handelspartner. Iranische Exporte nach China – überwiegend Energie – belaufen sich auf annähernd 22 Milliarden Dollar jährlich, während Importe aus China etwa 15 Milliarden Dollar betragen. Das 25-jährige umfassende Kooperationsabkommen zwischen beiden Ländern sieht langfristige chinesische Investitionen in iranische Öl-, Gas-, Infrastruktur- und Industriesektoren vor, wobei die prognostizierten Summen häufig im Bereich von 300–400 Milliarden Dollar über die Zeit genannt werden.

Parallel dazu hat Peking alternative Finanzierungsmechanismen eingesetzt, um die Anfälligkeit gegenüber Sanktionsdruck zu verringern. Tauschvereinbarungen, die Ölexporte mit Infrastrukturentwicklungsprojekten – einschließlich Verkehrsnetzen und Industrieanlagen – verknüpfen, ermöglichen Transaktionen außerhalb traditioneller Finanzkanäle.

Wirtschaftliche Kontinuität stärkt strategische Stabilität. Handelsströme und Infrastrukturverpflichtungen schaffen Puffer, die helfen, die Auswirkungen anhaltenden politischen und geheimdienstlichen Drucks abzufedern.

Diplomatische Positionierung und strategische Zurückhaltung

China hat in internationalen Foren konsequent diplomatische Unterstützung für den Iran geäußert und Prinzipien wie Souveränität, Nichteinmischung und Ablehnung einseitiger Zwangsmaßnahmen betont. Peking hat Angriffe auf iranische Einrichtungen kritisiert und vor einer Eskalation gewarnt, die regionale Handelsrouten destabilisieren könnte.

Gleichzeitig vermeiden chinesische Vertreter eine Sprache, die China zu einer direkten militärischen Verteidigung Teherans verpflichten würde. Diese Haltung ist bewusst gewählt. China stärkt institutionelle Widerstandsfähigkeit, unterstützt technologische Substitution, vertieft wirtschaftliche Integration und erweitert diplomatische Rückendeckung – während es Abstand von einer offenen Konfrontation mit Israel oder den USA wahrt. Strategische Vorsicht bleibt zentral für Pekings Kalkül.

Eine gestufte Antwort in einem hybriden Gefechtsraum

Israelische Geheimdienstoperationen im Iran werden in chinesischen Kommentaren weithin als Beispiel dafür interpretiert, wie sich moderne Konflikte entfalten. Geheimdienstkriegsführung – die Cyberzugang, menschliche Netzwerke, administrative Durchdringung und präzisionsunterstützende Maßnahmen kombiniert – verändert das strategische Umfeld, bevor eine konventionelle Eskalation sichtbar wird.

Pekings Reaktion spiegelt diese Einschätzung wider. Digitale Abschirmung, Navigationssubstitution, Radar-Modernisierung, satellitengestützte Überwachung, multilaterale Koordination über die SCO und langfristige wirtschaftliche Einbindung bilden eine gestufte Gegenstrategie.

In diesem Rahmen steht Widerstandsfähigkeit über Vergeltung. Ziel ist es, Systeme zu stärken, anstatt Konfrontation zu eskalieren.

Chinas Engagement im Iran hat daher doppelte Bedeutung. Es stärkt einen strategischen Partner, der anhaltendem geheimdienstlichem Druck ausgesetzt ist, und verfeinert zugleich Pekings eigenes Verständnis hybrider Konflikte und systemischer Verwundbarkeit.

Der sich entfaltende Wettbewerb ist struktureller Natur. Souveränität in diesem Umfeld hängt ebenso sehr von gehärteter Infrastruktur, sicheren Netzwerken und institutioneller Koordination ab wie von militärischen Plattformen.

Eindämmung, Abschirmung und Kalibrierung definieren Pekings Ansatz – ein abgewogener Versuch, Geheimdienstinfiltration zu begrenzen und zugleich das übergeordnete strategische Gleichgewicht zu wahren.

EZB vor Coup zur Machtsicherung

Die finanzpolitische Elite der EU, EZB und Frankreichs Nationalbank rüsten sich für einen Machtwechsel in Paris. Deshalb dürfte Christine Lagarde noch vor der Wahl abtreten, damit man die Nachfolge ohne Le-Pen-Partei regeln kann. Diese Woche wurden erneut Gerüchte rund um einen vorzeitigen Rückzug von EZB-Chefin Christine Lagarde (sie dürfte danach WEF-Chefin werden) bekannt. Fast gleichzeitig […]

Der Beitrag EZB vor Coup zur Machtsicherung erschien zuerst unter tkp.at.

Bundeswehr: Ungeimpfte Soldaten weiter unerwünscht

Noch immer werden deutsche Bundeswehrsoldaten außer Dienst gestellt, weil sie sich dem Impfdiktat nicht gebeugt haben. Eine Gehorsamsverweigerung im Zusammenhang mit der Covid-Impfpflicht führt in Deutschland weiter zur „unehrenhaften Entlassung“ aus der Bundeswehr – in den USA werden ungeimpfte Soldaten schon seit Monaten wieder eingestellt, mit offizieller Entschuldigung. In Deutschland gibt es nichts dergleichen. Am […]

Der Beitrag Bundeswehr: Ungeimpfte Soldaten weiter unerwünscht erschien zuerst unter tkp.at.

Das Kinsey-Dossier: Vertuschungskartell – Wie das Establishment einen Sadisten feierte

Erst Jahrzehnte nach Erscheinen der Kinsey-Studien wurden erstmals öffentlich Fragen nach der pädokriminellen Herkunft der berüchtigten Daten zu Säuglings- und Kindersexualität gestellt. Die Reaktion des internationalen Establishments war kein Aufklärungswille, sondern Schweigen, Abwehr und Diffamierung. Denn eine ehrliche Antwort hätte ein ganzes wissenschaftliches und ideologisches Kartenhaus zum Einsturz gebracht. Bis heute.

Von Guido Grandt

Lesen Sie die vorherigen Teile dieser Artikelserie:

- Das Kinsey-Dossier: Bestialität und Baby-Orgasmen als “sexuelle Aufklärung”

- Das Kinsey-Dossier: Wie Pseudowissenschaft Moral, Recht und Kinderschutz zerstörte

- Das Kinsey-Dossier: Sexuelle Baby- und Kinderfolter verkauft als “Wissenschaft”

- Das Kinsey-Dossier: “Normal” – Verharmlosung von Pädophilie und Vergewaltigungen

- Das Kinsey-Dossier: Kinseys enger Kontakt zu pädokriminellem Nazi-Offizier

Dr. E. Michael Jones schrieb in seinem Buch Libido Dominandi: Sexual Liberation and Political Control (Libido Dominandi: Sexuelle Befreiung und politische Kontrolle): »Am 23. Juli 1981 [anlässlich einer internationalen Tagung von Sexualwissenschaftlern in Jerusalem, Anm. d. Ü.] stellte Judith Ann Reisman (US-amerikanische Kommunikationswissenschaftlerin, ehemalige Präsidentin des Institute for Media Education sowie Beraterin mehrerer US-amerikanischer Justiz-, Bildungs- und Gesundheitsbehörden/GG) unter dem Titel ‚Der Wissenschaftler und sein Beitrag zum sexuellen Kindesmissbrauch – Eine vorläufige Studie‘ ihre Untersuchungen vor. 32 Jahre nach der Veröffentlichung des Kinsey-Buches über Männer stellte Reisman zum ersten Mal das von Kinsey in den Tabellen 30 bis 34 vorgestellte Material über Säuglings- und Kindersexualität infrage.«

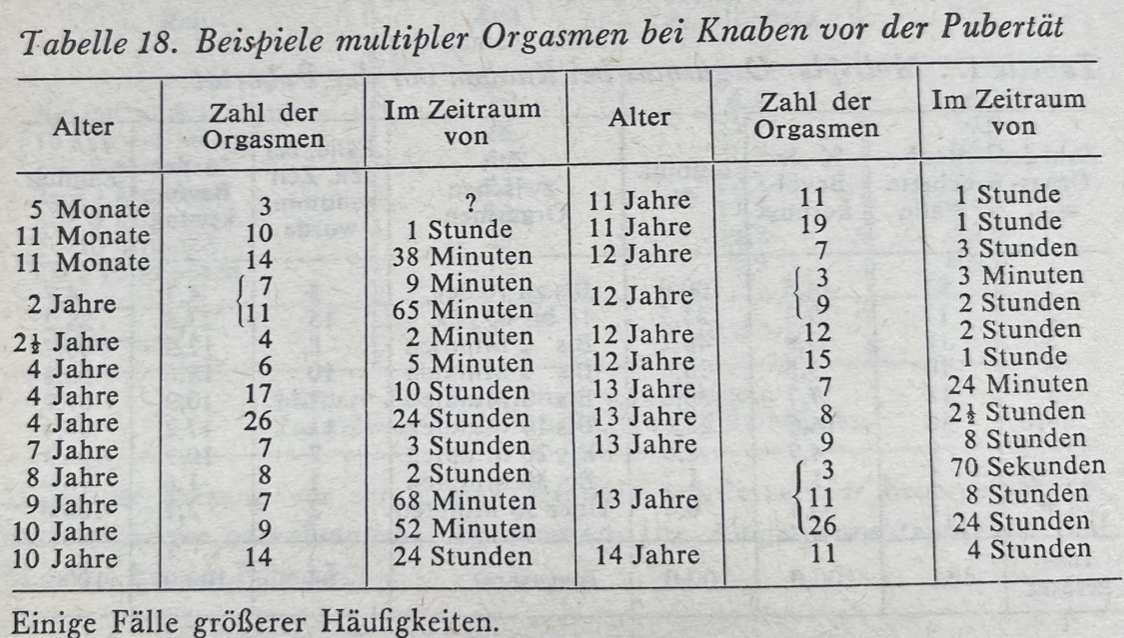

Zur Erinnerung (siehe Teil 3): »’Tabelle 34’ (Tabelle 18 in der deutschen Übersetzung/GG) in seinem Buch über Männer (auf Seite 181 im englischen Original Sexual Behavior in the Human Male) enthält die ‘wissenschaftliche’ Aufzeichnung von ‘multiplen Orgasmen bei Jungen vor der Pubertät’. Die Tabelle beinhaltet Aufzeichnungen über Säuglinge im Alter von fünf Monaten, deren ‘Orgasmen’ von Kinseys ‘technisch ausgebildeten Helfern’ mit der Stoppuhr gemessen wurden. Bei einem vierjährigen Kind wurden während 24-stündiger Messungen angeblich 26 Orgasmen gezählt« (Reisman).

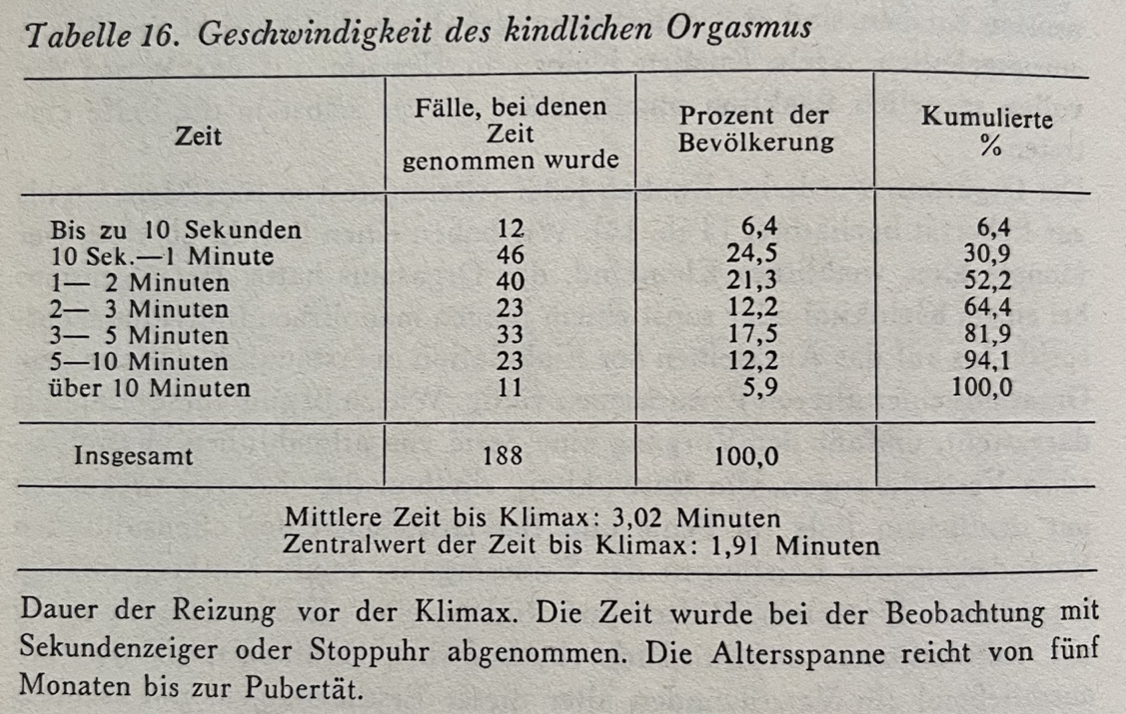

Kinsey und sein Team gingen jedoch noch weiter, stoppten gar die »Geschwindigkeit des kindlichen Orgasmus« mit Sekundenzeiger oder Stoppuhr, wie die nachfolgende Tabelle beweist:

Dr. E. Michael Jones weiter: »Reisman fragte, wie es zu diesen Daten kommen konnte, ohne dass die Täter dabei strafrechtlich erfasst wurden. Vor der Herausgabe ihrer Untersuchung hatte Reisman den Mitautor des Kinsey-Buches, Paul Gebhard, angeschrieben und ihn zu den Daten der Tabellen 30 bis 34 befragt. Gebhard schrieb zurück, dass die Daten von Eltern, Lehrern sowie einigen homosexuell lebenden Männern – darunter auch ‚einige von Kinseys Männern‘ geliefert worden wären. Diese hätten ‚manuelle und orale Techniken‘ benutzt, um die Säuglinge und Kinder zu stimulieren und hätten die Anzahl der Orgasmen dann aufgeschrieben.«

Schweigen aus Eigeninteresse: Das Kinsey-Kartell

Jones: »Das gesamte Establishment der internationalen Sexualforschung sowie die führenden Leute der internationalen Sexindustrie waren zu dieser Jerusalemer Tagung gekommen. Die Reaktionen auf Reismans Ausführungen waren fassungsloses oder finsteres Schweigen. Endlich fragte ein schwedischer Reporter, warum die versammelten Experten nichts dazu sagen würden. Der Grund für das Schweigen lag auf der Hand. Fast jeder der Anwesenden hatte Kinsey als Mentor genannt und ihn zitiert. Einige von ihnen wussten sogar, dass mit Kinseys Forschungen kriminelle Handlungen verbunden gewesen waren. Sie alle wussten aber auch, dass seine Forschungsarbeit die Grundlage ihrer ‚Wissenschaft‘, also sozusagen die Legitimation für das, was sie nun wiederum taten, war. Kinsey war die Grundlage ihres eigenen Kartenhauses. Wenn seine Arbeit in Misskredit gebracht werden konnte, würde das ganze sexuelle Imperium, das sie nach seinem Tod aufgebaut hatten und durch das sie ihren Lebensunterhalt verdienten, ins Wanken geraten.«

Und: »Später brachte jemand in Umlauf, Reisman habe von der Regierung finanzielle Hilfe erhalten, um ihre Studie durchzuführen, und sie habe in ihrer Untersuchung eine innere Verbindung zwischen der Ausbeutung von kindlicher ‚Sexualität‘ bei Kinsey damals und derselben Ausbeutung von kindlicher ‚Sexualität‘ in den Zeitschriften Playboy, Penthouse und Hustler heute nachgewiesen. Als dies in Umlauf kam, wandelte sich das fassungslose Schweigen in entschlossenes Handeln. Das aber geschah hinter verschlossenen Türen.«

Alle Kinsey-Kritiker wurden zum Schweigen gebracht

Judith Ann Reisman meinte selbst dazu: »Diejenigen, die Kinsey kritisierten, wurden zum Schweigen gebracht und/oder verleumdet – entweder von Kinsey selbst oder von den großen Medien (…) Die Medien ‚brandmarkten‘ die Kritiker als sexuell verklemmt, religiös-ignorant, bösartig, unwissenschaftlich und rückständig, während Kinsey – mit zahlreichen Fotos – als normaler Mittelschicht-Amerikaner, Ehemann, Vater und Wissenschaftler auf der Suche nach der Wahrheit dargestellt wurde. 70 Prozent der US-amerikanischen Zeitungen feierten Kinseys Entdeckungen auf ihrer Titelseite! Der ständige Medienbeifall desensibilisierte die Öffentlichkeit.«

Reisman: »Kinsey wurde als Prophet der sexuellen Revolution gefeiert. Dazu schrieb ich in meinem letzten Buch, dass die zunehmenden, pathologischen Erscheinungen im sexuellen Leben der Amerikaner weitgehend ein Spiegel der gut dokumentierten sexuellen Psychopathologien von Kinsey und seinem Team selbst sind. Es sind diese Pathologien, die dann als Safer Sex an Grundschulen, Gymnasien und Colleges gelehrt werden und die sich auch in Kunst, Presse, in der Gesetzgebung und in öffentlichen Entscheidungen wiederfinden.«

Alles genauso wie heute auch!

Kinsey wollte Sex als öffentliche Sache – auch Kindersex

Vor seinem frühen Tod im Jahr 1956 litt der ehemalige Zoologe, Gallwespen-Spezialist und spätere Sexualforscher an einer tödlich verlaufenden Hodenentzündung, infolge eines jahrelangen, intensiven sadistisch-orgiastischen Selbstmissbrauchs.

Reisman resümierte zu dem Sadomasochisten, der Kindersex hoffähig machen wollte: »Die sogenannte sexuelle Befreiung hat den einzelnen Menschen grobschlächtiger gemacht, weil Sexualität ihres besonderen, angemessenen Platzes in der Intimgemeinschaft der Ehe beraubt wurde. Stattdessen wurde die Sexualität wieder das alte heidnische Ritual einer zur Schau gestellten, öffentlichen Sache. Eines der Ergebnisse von Kinseys ‚großem Plan‘ ist letztlich die Wiederbelebung und Rückkehr zu den heidnischen Ritualen heterosexueller und homosexueller Prostitution und Pornografie unter Erwachsenen, unter Kindern und zwischen ihnen.«

Sadomasochist Kinsey wurde zu einem der meist gefeierten Männer der USA

Tatsächlich übt Kinsey bis in die Gegenwart einen tiefgreifenden Einfluss auf die amerikanische, aber auch hiesige Kultur aus, schuf er doch ein System, das die bisherige Sexualerziehung (insbesondere von Kindern) zerstörte.

Gabriele Kuby, Publizistin, Übersetzerin und Kuratoriumsmitglied im Forum Deutscher Katholiken schreibt in ihrem hervorragend recherchierten Buch Die globale sexuelle Revolution – Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit dazu: »All dies war kein Hinderungsgrund, dass Kinsey bis heute als ‚Vater der Sexualwissenschaft‘ gilt und wirkt, einer Fachrichtung, die sich an Universitäten und staatlichen und privaten Instituten etabliert hat und von dort die sexuelle Kulturrevolution im Sinne Kinseys vorantreibt.«

Auf der Seite des Deutschen Instituts für Jugend und Gesellschaft (DIJG) steht diesbezüglich zu lesen: »Bis heute gilt Alfred C. Kinsey als der einflussreichste und ‚wichtigste Sexualforscher des 20. Jahrhunderts‘. Die meisten sexualwissenschaftlichen Forschungen und insbesondere fast alle neueren Sexualerziehungsprogramme beziehen sich auf ihn. Kinsey hat das Denken der Postmoderne über Sex und Sexualität geprägt: ‚Anything goes‘ (…)

Schon zu seinen Lebzeiten war Dr. Sex, wie er genannt wurde, einer der meist gefeierten Männer US-Amerikas. In den Medien wurde er zum Helden der sexuellen Befreiung stilisiert.«

Der gefeierte Skandal: Kinsey und seine Ehrungen

Am 7. September 2022 wurde zu Kinseys Gedenken von der Indiana University auf dem Bloomington-Campus eine Bronzeskulptur enthüllt! Und zwar zum 75. Jahrestag des Kinsey Institute, das nach wie vor als »weltweit führendes Sexualforschungsinstitut« gilt.

Während der Einweihungszeremonie erklärte Pamela Whitten, die Präsidentin der Indiana University: »Im ganzen Land und auf der ganzen Welt ist das Kinsey Institute die vertrauenswürdige Quelle für Informationen zu kritischen Themen in den Bereichen menschliche Sexualität, Beziehungen, Geschlecht und Fortpflanzung. Und ihr Ruf für exzellente, relevante Stipendien stärkt den Ruf der Indiana University.«

Justin Garcia, der Geschäftsführer des Kinsey Institute, ergänzte: »Dr. Kinsey hat uns das außergewöhnliche Erbe seiner endlosen wissenschaftlichen Neugier, seines unerschütterlichen Engagements für die akademische Freiheit und seiner Leidenschaft für das Verständnis der sexuellen Vielfalt der Menschheit hinterlassen.«

Und die Medien? Tatsächlich beschönigen sie Kinseys Vergangenheit samt seinen pädokriminellen, sadistischen Kinder-Folter-Methoden seit Jahrzehnten.

Kinsey treibt bis heute die linke Eliten-Agenda abweichender Sexualpraktiken voran

All dies zeigt, dass Kinsey bis heute ein unangetasteter Fixpunkt einer von Eliten getragenen Agenda der »freien Sexualität« ist – einer Agenda, die nach wie vor erhebliche gesellschaftliche Wirkung entfaltet.

Zentrale Entwicklungen rund um Sexualität, Geschlechterverhältnisse und die Normalisierung vormals als abweichend geltender Praktiken – einschließlich der Relativierung von Pädophilie – lassen sich in ihren Grundannahmen auf Kinseys als bahnbrechend gefeierte Werke zurückführen:

- Abschaffung kultureller Moralnormen, indem Pornografie und Obszönität in Büchern, Zeitschriften, Filmen, Radio und Fernsehen gefördert werden.

- Sämtliche sexuelle Abarten, samt Inzest, Pädophilie und Päderastie, als »normal und natürlich« darzustellen.

- Diskreditierung der Familie als Institution.

- Frühsexualisierung der Kinder.

Alfred Kinsey spielte vielleicht die wichtigste Rolle bei der Verwirklichung dieser Ziele!

Nicht zu vergessen: In den 1950er Jahren arbeitete Kinsey mit Mary Calderone (medizinische Leiterin von Planned Parenthood) zusammen, um den Lehrplan für Sexualerziehung zu entwickeln, der noch heute in (vielen) Schulen gelehrt wird.

Die US-amerikanische Non-Profit-Organisation, bietet in über 650 Kliniken im Land medizinische Dienste, vor allem in den Bereichen Sexualmedizin, Gynäkologie und Familienplanung an und berät unter anderem bei sexueller Orientierung und Geschlecht, Abtreibung, Geburtenkontrolle, Notfallverhütung und Geschlechtskrankheiten.

Kinsey über Kindervergewaltigungen: »Nur sehr wenige Fälle vaginaler Blutungen«

Kinsey wollte auch Inzest »normalisieren«. So behauptete er in Sexual Behavior in the Human Female, dass »Kinder von Geburt an (vom Mutterleib bis zum Grab) sexuell und potenziell zum Orgasmus kommen, von Inzest und Sex zwischen Erwachsenen und Kindern unversehrt bleiben und oft davon profitieren würden. Oder anders ausgedrückt: Kinder, die von ihrer eigenen Familie vergewaltigt werden, könnten davon »profitieren!«

Um diese Behauptung zu beweisen, befragten er und seine Mitarbeiter 4.441 missbrauchte Mädchen/Frauen. Das Fazit: Nur eines von ihnen erlitt anscheinend einen Schaden bei dieser Gewalt.

Dementsprechend folgerte Kinsey: »Es gibt natürlich Fälle von Erwachsenen, die Kindern, mit denen sie sexuellen Kontakt versuchten, körperlichen Schaden zugefügt haben, und wir haben die Vorgeschichte einiger weniger Männer, die für solchen Schaden verantwortlich waren (…) Aber diese Fälle sind in der Minderheit, und die Öffentlichkeit sollte lernen, solche schwerwiegenden Kontakte von anderen Erwachsenenkontakten zu unterscheiden, die dem Kind wahrscheinlich keinen nennenswerten Schaden zufügen, wenn die Eltern des Kindes nicht gestört werden (…) unter den 4.441 Frauen (…), haben wir nur einen eindeutigen Fall einer schweren Verletzung des Kindes und sehr wenige Fälle vaginaler Blutungen, die jedoch offenbar keinen nennenswerten Schaden angerichtet haben.«

Der Skandal nach dem Skandal

All diese belegten Fakten müssten genügen, um diesen Sadomasochisten vollständig zu diskreditieren und seine sogenannte »Forschung« endgültig zu verwerfen – ebenso wie jene Gefolgschaft bloßzustellen, die ihm bis heute unkritisch folgt und seine Thesen weiterträgt.

Thesen, die im Namen einer Frühsexualisierungs-Agenda auf Daten aus sexualisierter Kinderfolter und Pädokriminalität beruhen und bis heute unsere Kinder gefährden.

Doch statt Aufarbeitung geschah das Gegenteil – und genau darin liegt der eigentliche Skandal!

Guido Grandt (geb. 1963) ist investigativer Journalist, Publizist, TV-Redakteur und freier Produzent. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen auf Recherchen zu organisierter Kriminalität, Geheimgesellschaften sowie auf brisanten Themen aus Politik, Wirtschaft, Finanzen, Militär und Sicherheit. Darüber hinaus widmet er sich der Aufdeckung verborgener oder tabuisierter Hintergründe zeitgeschichtlicher Ereignisse. Guido Grandt veröffentlichte bisher über 40 Sachbücher und verfasste rund 6.000 Artikel.

- Sein kostenloser Blog: https://www.guidograndt.de/

- Seine Bücher: Guido Grandt bei Amazon

Quellen:

- Reisman, Kinsey: Crimes and Consequences, 1998

- https://www.dijg.de/paedophilie-kindesmissbrauch/reisman-paedophil-pansexuell-kinsey/

- E. Michael Jones: Libido Dominandi: Sexual Liberation and Political Control (2000)

- James Jones: Alfred C. Kinsey A Public/Private Life

- Gabriele Kuby: Die globale sexuelle Revolution – Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit, Kißlegg 2016

- https://www.dijg.de/paedophilie-kindesmissbrauch/alfred-c-kinsey-report

- Schwenke, Ph.: Im Hosenstall der Wissenschaft, ZEITonline 18.04.2010

- https://web.archive.org/web/20230215132414/https://vigilantcitizen.com/vigilantreport/the-university-of-indiana-unveiled-a-statue-honoring-alfred-kinsley-a-research/

- https://www.plannedparenthood.org/

Nord Stream-Sabotage: CIA soll informiert gewesen sein – Wohlwollende Begleitung

Laut „Spiegel“ war die CIA in die Sprengung der Nord Stream Gaspipeline in der Ostsee im September 2022 eingeweiht. Agenten des US-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes und ukrainische Saboteure hätten sich bereits kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges im Februar 2022 getroffen. Dabei sei der geplante Anschlag mit dem Codenamen „Operation Diameter“ detailliert erörtert worden.

Die Amerikaner sollen sich dem Bericht zufolge offen für die Idee gezeigt und das Vorhaben in der frühen Planungsphase wohlwollend begleitet haben. Letztlich habe „ein ukrainischer Privatmann“ die Aktion finanziert: 300.000 US-Dollar für Ausrüstung, Sprengstoff und die Miete der Segeljacht, von der aus die Taucher die Sprengsätze an den Pipelines anbrachten. Eine CIA-Sprecherin wies den Bericht, wie nicht anders zu erwarten, als „komplett und völlig falsch“ zurück.

Zur Erinnerung: Zwei Wochen vor Ausbruch des Ukraine-Krieges im Februar 2022 hatte der damalige US-Präsident Joe Biden bei einem Besuch von Ex-Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Washington gedroht, wenn Russland in die Ukraine einmarschiere, „wird es kein Nord Stream 2 mehr geben“. Auf die Frage, wie er das bei einem deutsch-russischen Projekt bewerkstelligen wolle, sagte Biden: „Ich verspreche Ihnen, dass wir es schaffen werden.“

Russland pocht weiterhin auf eine umfassende internationale Untersuchung der Sabotageakte auf die Hauptschlagader der deutschen Energieversorgung. Dies vor allem im Hinblick auf eine zumindest Mittäterschaft der USA, wie die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa kürzlich betonte. Moskau werde das westliche Narrativ, dass Kiew allein hinter der Sprengung der Nord Stream-Pipelines stehe, nicht akzeptieren.

The post Nord Stream-Sabotage: CIA soll informiert gewesen sein – Wohlwollende Begleitung appeared first on Deutschland-Kurier.

So gerät die Europäische Union in die Energiekrise

(Red.) Für „normale“ Leserinnen und Leser, die nicht speziell in der Wirtschaftswissenschaft unterwegs sind, gibt es im folgenden Text von Alexander Kouzminov ein bisschen gar viele Zahlen. Aber der Russe Kouzminov ist eben Wissenschaftler und nicht Journalist, und er will damit zeigen, dass seine Prognose für die EU auf der Auswertung konkreter Daten beruht. Man kann, so man will, auch nur die jeweiligen Folgerungen und am Ende des Beitrags die Schlussfolgerungen lesen. Sie prognostizieren für die EU keine rosige Zukunft. (cm)

1. Einleitung

Viele Jahre lang war die Wirtschaft der Europäischen Union (EU) auf erschwingliche Energielieferungen aus Russland angewiesen. Nach dem Wegfall dieser Lieferungen war der industrielle Niedergang in der EU nur eine Frage der Zeit. Wenn teures Gas in der Produktion verwendet wird, steigen die Produktionskosten. Daher sind solche Waren auf dem Weltmarkt einfach nicht mehr wettbewerbsfähig.

2. Woher bezieht Europa sein Gas?

Laut dem Gas Exporting Countries Forum

Epsteins kleiner Bruder

Der eigentlich längst abgeschlossene Fall des Marc Dutroux lässt die Frage aufkommen, ob auch Jeffrey Epstein nur einer von vielen war.

Langsam kann man nicht mehr mitzählen, wie viele Verschwörungstheorien der letzten Jahre und Jahrzehnte plötzlich den Weg der Realität beschritten haben. Ein nicht mehr ganz neuer, aber zuletzt noch mal aktualisierter Fall: jener um den US-Investmentbanker Jeffrey Epstein. Der hat über mehrere Jahre minderjährige Sexualpartner reichen und mächtigen Personen vermittelt, die er dann beim Verkehr mit den jungen Opfern fotografiert, gefilmt und erpresst hat. Besucher hatte er viele auf seiner Insel, auf der er seine Dienste anbot. Wie viele Mächtige dann tatsächlich erpresst wurden, weiß niemand so genau. Wem er diente, scheint außer Frage zu stehen: einem Geheimdienst. Oder mehreren? Die neuesten freigegebenen Dokumente in dieser Causa erlauben noch keine abschließende Beurteilung. Was man hingegen schon feststellen kann: Westliche Eliten sind verwickelt — sie waren Gäste Epsteins und sind jetzt ziemlich aufgeschreckt. Die britische Regierung wackelt, Keir Starmer hat in seinem Umfeld Leute begünstigt, die offenbar tief im Epstein-Sumpf steckten. Dass es solche Netzwerke gibt, wurde lange Zeit als Verschwörungstheorie abgetan — dann kam die Epstein-Affäre. Man versuchte, die Ausflüchte einzufangen, sprach von bedauerlichen Einzelfällen; dass Eliten im großen Stil solche schändlichen Dienste in Anspruch nehmen würden, war weiterhin eine geächtete Aussage, die angeblich nur von verwirrten Geistern stammen konnte. Dabei gab es einen in großen Teilen ähnlich gelagerten Fall in Europa, der Epstein vorwegnahm und der bis heute Fragen aufwirft.

Roberto J. De Lapuente

Im Dienst der Staatssicherheit: Marc Dutroux

Der Epstein-Komplex wird im Augenblick als einzigartiger Fall betrachtet, die Überraschung scheint groß. Das noch nie Dagewesene fasziniert gleichermaßen, wie es erschreckt. Eine Frage drängt sich auf: Ist der Epstein-Komplex überhaupt einer? Oder war

Die Propaganda gegen Russland gleitet ab ins Absurde

Peter Haisenko

Wenn die SIKO in München etwas gebracht hat, dann die Erkenntnis, dass die Propaganda gegen Russland weitergeführt wird und das Imperium der Lügen seinem Namen alle Ehre macht. Es geht nicht nur um absurde Zahlen.

Einen Tag nach dem Ende dieser Konferenz wurde der „russische Oppositionsführer“ Nawalny wieder auf die Bühne gezerrt. Er wurde mit Gift vom Pfeilgift-Frosch umgebracht, sagen sie. Von Putin persönlich, oder so. Wie auch immer das festgestellt worden ist. Zwei Jahre nach seinem Ableben. Zwei Jahre? Das stellt den westlichen Labors kein gutes Zeugnis aus. Brauchen die zwei Jahre für diese Analyse? Und wie kam die Zustande? Nawalny liegt begraben in Russland. Glaubt irgendjemand, Moskau würde den Leichnam exhumieren, um Gewebeproben nach Berlin senden zu können? Damit die dann Gift von einem Tier finden, das es in Russland nicht gibt? Ach ja, Nawalnys Witwe durfte auch wieder in München dabei ein. Und England sagt es auch. Dann muss es ja stimmen.

Vom Staat abhängige „Wissenschaftler“ sind keine – prinzipiell nicht

Die Corona-Plandemie hat es für jeden offenbar gemacht. Staatliche „wissenschaftliche“ Institute wie das Robert-Koch-Institut (RKI) und das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) z.B. sind dem Bundes-Gesundheitsministeriums untergeordnet und mussten als gesicherte Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung verkünden, was in Wirklichkeit Lügen waren, heimtückisch ins Gewand der Wissenschafts-Autorität gekleidet. Sie sollten den totalitären Lockdown-Maßnahmen des Staates den Anschein der Berechtigung und Notwendigkeit geben, also verbrecherischen politischen Machtzielen dienen. – Dies ist kein personelles Problem, das mit einem Personalwechsel gelöst werden könnte, sondern ein prinzipielles, grundsätzliches.

Die staatlichen Institute

Sind Wissenschaftler in einer staatlichen Institution angestellt, befinden sie sich in einem Abhängigkeitsverhältnis, in dem sie von ihren Vorgesetzten direkt oder indirekt zur Veröffentlichung gewünschter Ergebnisse angehalten werden können, die sich nicht aus objektiver wissenschaftlicher Forschung ergeben. Sie könnten sich zwar auf das Grundrecht der