Kategorie: Nachrichten

ÖRR-Skandal: Hayali warnt vor Fakes – dann betreibt das ZDF selbst dreiste Desinformation

Donald Trump gilt beim Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen als Feindbild: so auch die Ausländerbehörde ICE. Im “Heute-Journal” wurde unmarkiert und unkommentiert ein von Anti-Trump-Leuten erstelltes KI-Video verwendet – erst nach heftiger Kritik räumt man beim ZDF nun “handwerkliche Fehler” ein.

Während Dunja Hayali noch bei der Anmoderation eines Beitrags zum Vorgehen der US-amerikanischen Ausländerbehörde ICE gegen illegale Migranten vor der Verbreitung von Fake News und Desinformation durch KI-generierte Videos warnte, schien man sich seitens der Verantwortlichen des nachfolgenden Beitrags selbst keine Scham davor gehabt zu haben, selbst so ein KI-Videosnippet unmarkiert zu verwenden.

In diesem mit der KI Sora erstellten Clip sieht man, wie ein ICE-Beamter eine Frau festnimmt, während ihre Tochter versucht, sich an sie zu klammern. Auch sichtbar: das Sora-Wasserzeichen. Doch nicht jeder Zuschauer kennt dieses KI-Videoerstellungsprogramm, sodass man dies in dem von der Leiterin des ZDF-Korrespondentenbüros in New York, Nicola Albrecht, angefertigten Video eigentlich entsprechend markieren und hätte kommentieren müssen.

Doch dies geschah nicht. Stattdessen zeigte man das rein aus politisch motivierten Gründen den Zuschauern, um damit Stimmung gegen Präsident Trump und das Vorgehen der ICE-Beamten zu machen. Mehr noch wurde, wie die “Junge Freiheit” anmerkt, auch noch eine angebliche Verhaftung eines Jungen durch die ICE-Behörde gezeigt. Allerdings war dies eine Verhaftung zu Biden-Zeiten durch die Polizei, nachdem dieser Junge im Jahr 2022 einen Amoklauf angekündigt hatte. Ein Vorgehen, das in den sozialen Medien zu scharfer Kritik führte.

Doch nach anfänglicher Relativierung durch einen ZDF-Sprecher sah man sich schlussendlich doch dazu gezwungen, eine Richtigstellung samt Bitte um Entschuldigung zu senden. Etwas, das es bislang beim ZDF in dieser Form noch nie gab. Denn bereits in der Vergangenheit wurde von aufmerksamen Beobachtern immer wieder auf eindeutige Manipulationen und gezielte Weglassungen von wichtigen Informationen hingewiesen. Doch auch diese Entschuldigung ist halbherzig, denn das eigentliche Ziel des Beitrags war es offensichtlich, das Vorgehen der ICE-Beamten öffentlich zu desavouieren und die Trump-Regierung weiter zu diskreditieren. Dies zuzugeben, wagt man in Mainz offensichtlich nicht.

Kommunalwahlen: „Der 8. März ist der politische Wendepunkt für Bayern!“ | Manfred Schiller (MdB | AfD-Bayern)

DK-Reporter Christian Jung im Interview mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Manfred Schiller auf dem politischen Aschermittwoch der AfD-Bayern in Osterhofen.

The post Kommunalwahlen: „Der 8. März ist der politische Wendepunkt für Bayern!“ | Manfred Schiller (MdB | AfD-Bayern) appeared first on Deutschland-Kurier.

Das mediterrane Klima neu bewertet: Neue Erkenntnisse zeigen eine komplexere Realität

Demetris Koutsoyiannis und Theano Iliopoulou

Ist das Mittelmeer wirklich ein Klima-Hotspot? Auf der Grundlage langfristiger hydroklimatischer Beobachtungen wird hier die Beweislage überprüft und die bemerkenswerte klimatische Komplexität der Region hervorgehoben.

Es besteht sehr hohe Sicherheit (um es mit ihren eigenen Worten auszudrücken), dass der IPCC den Mittelmeerraum als „Hotspot des Klimawandels” bezeichnet. In Abschnitt „10.6.4.6

Zukünftige Klimainformationen aus globalen Simulationen” stellt der IPCC AR6 fest (Hervorhebung von uns [Autoren]):

Es wird erwartet, dass der Mittelmeerraum einer der prominentesten und anfälligsten Hotspots des Klimawandels sein wird (…). Die Simulationen von CMIP5, CMIP6, HighResMIP und CORDEX (…) prognostizieren alle eine zukünftige Erwärmung für das 21. Jahrhundert zwischen 3,5 °C und 8,75 °C (…). Die verstärkte Erwärmung im Sommer erhöht auch die Amplitude des saisonalen Zyklus‘ (…). Klimamodelle prognostizieren einen Rückgang der Niederschläge in allen Jahreszeiten und eine Ausdehnung des mediterranen Klimas nach Norden und Osten, wobei die betroffenen Gebiete trockener werden und die Sommertrockenheit zunimmt (…).

Der Bericht enthält zahlreiche erschreckende Prognosen für den Mittelmeerraum. So geht aus den Tabellen 11.5 und 11.7 hervor (Hervorhebung von uns):

CMIP6-Modelle prognostizieren einen deutlichen Anstieg der Intensität und Häufigkeit von Starkniederschlägen (…). Weitere Belege [sic] aus CMIP5- und RCM-Simulationen für einen Anstieg der Intensität von Starkniederschlägen

Zum Thema Wind heißt es im Abschnitt „12.4.1.3 Wind“ (Hervorhebung von uns):

Es besteht ein hohes Maß an Sicherheit, dass der Klimawandel in Nordafrika und im Mittelmeerraum zu einem Rückgang der mittleren Windgeschwindigkeit, des Windenergiepotenzials und der starken Winde führen wird, was eine Folge der Verschiebung der Hadley-Zelle in Richtung Pol ist (…). Die Häufigkeit von Mittelmeer-Stürmen, die Nordafrika erreichen, einschließlich Medicanes, wird voraussichtlich abnehmen, ihre Intensität jedoch zunehmen.

Darüber hinaus informiert uns Abschnitt „12.4.5.2 Nass und trocken“ (Hervorhebung von uns):

Es besteht hohe Sicherheit, dass die Trockenheit zunehmen wird (…), und hohe Sicherheit, dass landwirtschaftliche, ökologische und hydrologische Dürren im Mittelmeerraum zunehmen werden (…). Es besteht hohe Sicherheit, dass die Brandgefahr im Mittelmeerraum zunehmen wird.

Schließlich heißt es in „Box TS.6 | Wasserkreislauf“ (Hervorhebung von uns):

Der prognostizierte Anstieg der Verdunstung aufgrund der wachsenden Austrocknung der Atmosphäre wird zu einer Verringerung der Bodenfeuchtigkeit im Mittelmeerraum führen.

In früheren Studien für Teile des Mittelmeerraums haben wir gezeigt, dass die düsteren Prognosen nicht eintreffen – und manchmal ist die Uneinigkeit unterhaltsam:

D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Climate extrapolations in hydrology: The expanded Bluecat methodology, Hydrology, 9, 86, doi:10.3390/hydrology9050086, 2022.

D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, A. Koukouvinos, N. Malamos, N. Mamassis, P. Dimitriadis, N. Tepetidis, and D. Markantonis, In search of climate crisis in Greece using hydrological data: 404 Not Found, Water, 15 (9), 1711, doi:10.3390/w15091711, 2023.

Diese Studie haben wir vorige Woche veröffentlicht: 1

T. Iliopoulou, M. Lada, C.I. Stavropoulou, D.M. Tourlaki, N. Tepetidis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Complexity of hydroclimatic changes in the Mediterranean: Exploring climate drivers using ERA5 reanalysis, Water, 18 (3), 331, doi:10.3390/w18030331, 2026.

Darin untersuchen wir den ERA5-Reanalyse-Datensatz für den Zeitraum 1950–2024, um die Kovarianz von Temperatur, Niederschlag, Verdunstung, fühlbarer Wärme, Wassersäule und Wind im Mittelmeerraum systematisch zu analysieren.

Anstatt uns auf einen einzigen Indikator zu konzentrieren, befassen wir uns in dieser Arbeit mit drei zentralen Fragen:

• Frage 1: Wie haben sich die wichtigsten hydroklimatischen Variablen über Land, Meer und dem gesamten Mittelmeerraum im Zeitraum 1950–2024 entwickelt, und inwieweit zeigen ihre Veränderungsmuster eine Synchronisation oder Divergenz innerhalb der Region?

• Frage 2: Wie hat sich die vertikale Temperaturstruktur der mediterranen Atmosphäre zwischen 1950 und 2024 entwickelt, und was sagt die daraus resultierende Veränderung der Temperaturabnahme über die Verteilung der Erwärmung über die atmosphärischen Schichten aus?

• Frage 3: Inwieweit weisen mediterrane hydroklimatische Prozesse eine langfristige Persistenz auf, und wie charakterisiert das Hurst-Kolmogorov-Modell ihre zeitliche Variabilität über deterministische Trends hinaus?

Unsere Analyse bestätigt ein starkes Erwärmungssignal in der gesamten Region, insbesondere über Land. Die Temperaturen in Bodennähe zeigen einen starken Erwärmungstrend, während die Erwärmung in der Höhe schwächer ausfällt, was zu einer allmählichen Steigerung der atmosphärischen Temperaturabnahme führt. 2

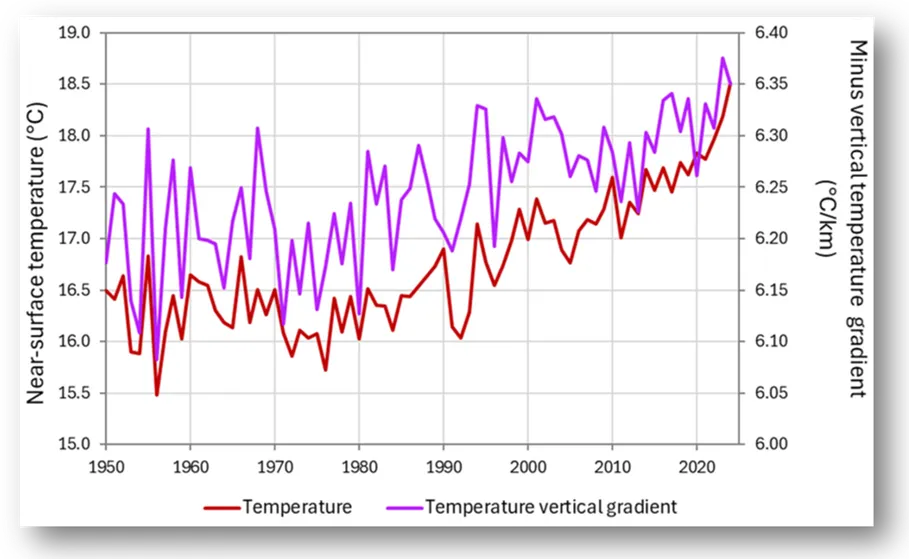

Abbildung 5 der Studie. Koevolution der Temperatur nahe der Oberfläche (2–10 m) und des vertikalen Temperaturgradienten (Temperaturgradient, dargestellt als —dT/dz) für den Mittelmeerraum von 1950 bis 2024, dargestellt anhand zweier Y-Achsen, um den Vergleich zu erleichtern.

Dieses thermodynamische Signal führt jedoch nicht zu systematischen Veränderungen der Niederschlagsmenge oder der Verdunstung.

Stattdessen zeigt sich die Komplexität der mediterranen Klimadynamik, wie sie sich in der Divergenz zwischen Land und Meer, dem Fehlen synchronisierter Veränderungen zwischen den Variablen und der Abweichung der beobachteten Muster von denen zeigt, die allein auf der Grundlage vereinfachter Thermodynamik oder Temperaturtrends zu erwarten wären.

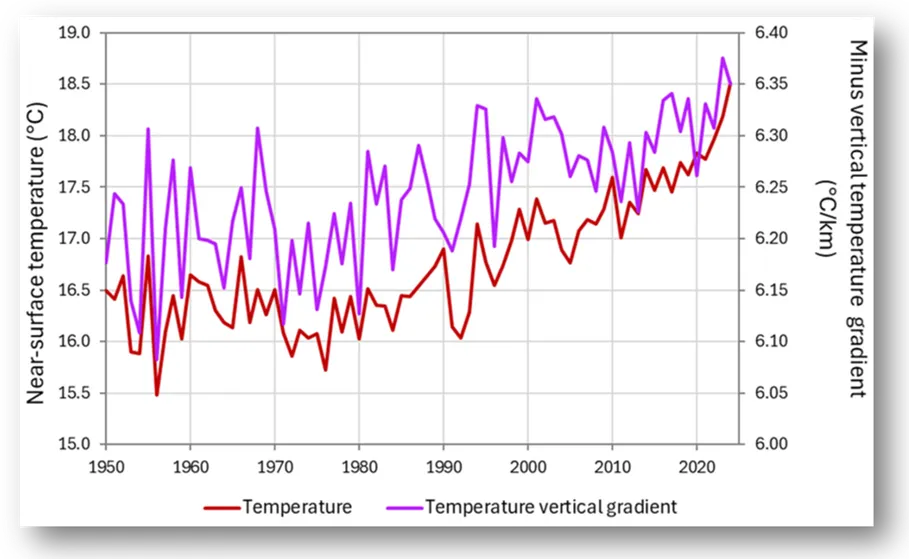

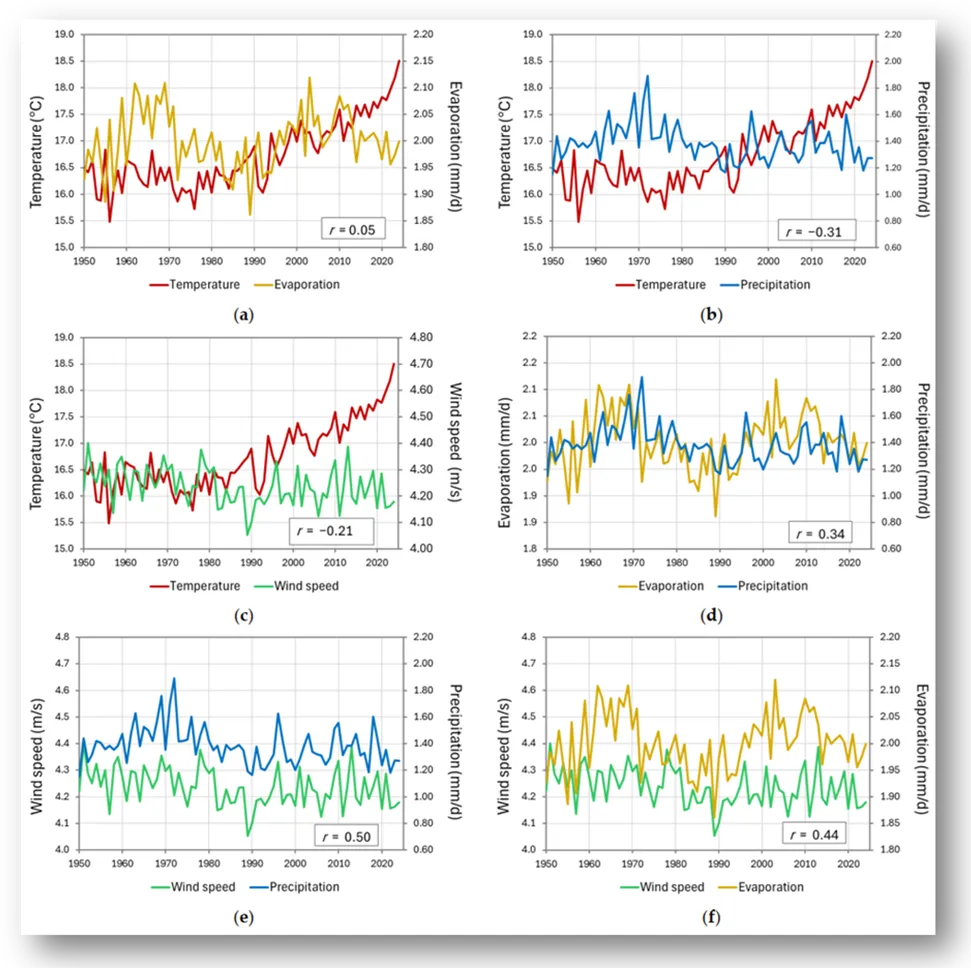

Abgesehen von der Temperatur zeigen die anderen Klimavariablen keinen nennenswerten monotonen Trend. Ein besonders nützliches Ergebnis ist, dass Niederschlag und Verdunstung positiv korrelieren und beide auch positiv mit der Windgeschwindigkeit korrelieren. Letztere nimmt ebenso wie der Zonenwind leicht ab, was sich negativ auf die Verdunstung auswirkt, die entgegen den Erwartungen des IPCC nicht zugenommen hat.

Abbildung 6 der Studie. Koevolution der jährlichen Mittelwerte von hydroklimatischen Variablen für den gesamten Mittelmeerraum im Zeitraum 1950–2024: (a) Temperatur–Verdunstung, (b) Temperatur–Niederschlag, (c) Temperatur–Windgeschwindigkeit, (d) Verdunstung–Niederschlag, (e) Windgeschwindigkeit–Niederschlag und (f) Windgeschwindigkeit–Verdunstung. Jedes Feld verwendet zwei Y-Achsen und gibt den entsprechenden Pearson-Korrelationskoeffizienten an.

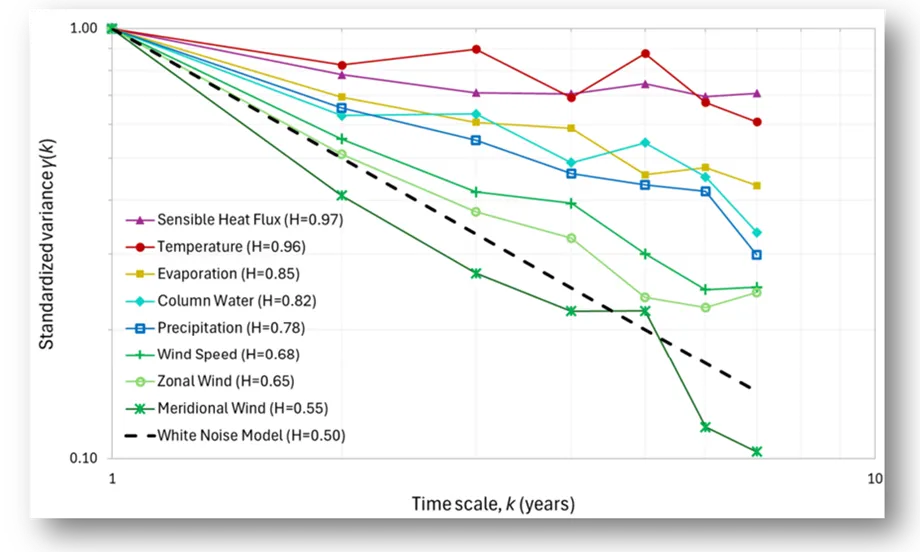

Unter Verwendung einer Hurst-Kolmogorov-Perspektive zeigt die Studie darüber hinaus, dass hydroklimatische Prozesse im Mittelmeerraum eine langfristige Persistenz aufweisen, was auf ein Klimasystem hindeutet, dessen Variabilität weit über deterministische Trends hinausgeht.

Abbildung 8 der Studie. Standardisierte Klimakogramme (Varianz vs. Zeitskala) der untersuchten hydroklimatischen Variablen, dargestellt zusammen mit dem theoretischen Weißrausch-Klimakogramm und den geschätzten Hurst-Parametern.

Unsere allgemeine Schlussfolgerung lautet wie folgt:

Die komplexe und nichtlineare Kopplung zwischen atmosphärischer Zirkulation, Oberflächenbedingungen und Verfügbarkeit von atmosphärischer Feuchtigkeit stellt vereinfachte Erwartungen in Frage, welche die Erwärmung direkt mit einer Intensivierung des Wasserkreislaufs in Verbindung bringen, einschließlich solcher, die sich aus Interpretationen der Clausius-Clapeyron-Beziehung unter Berücksichtigung der konstanten relativen Luftfeuchtigkeit ergeben. Anstelle eines einheitlichen „Hotspots“ des Klimawandels erscheint der Mittelmeerraum als eine Region, in der Erwärmung, Zirkulationsmuster und Rückkopplungen zwischen Oberfläche und Atmosphäre mit erheblicher räumlicher und zeitlicher Komplexität interagieren.

Anmerkungen:

1. Diese Forschung begann als Forschungsprojekt der NTUA-Studenten Marianna Lada, Christina-Ioanna Stavropoulou und Dimitra-Myrto Tourlaki, Mitautorinnen der Arbeit, die von den anderen Mitautoren im Rahmen des Kurses „Stochastische Methoden” der Fakultät für Bauingenieurwesen der NTUA (9. Semester) betreut wurden. Die Studenten präsentierten eine vorläufige Version auf der EGU 2025-Konferenz:

M. Lada, C.I. Stavropoulou, D.M. Tourlaki, N. Tepetidis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic analysis of the hydrological cycle in the Mediterranean and its recent climatic variations, European Geosciences Union General Assembly 2025, EGU25-7024, doi:10.5194/egusphere-egu25-7024, European Geosciences Union, 2025.

2. Zur Bedeutung des vertikalen Temperaturgradienten siehe:

D. Koutsoyiannis, and G. Tsakalias, Unsettling the settled: Simple musings on the complex climatic system, Frontiers in Complex Systems, 3, 1617092, doi:10.3389/fcpxs.2025.1617092, 2025.

Dieser Artikel wurde unter dem Titel „Mediterranean: climate change hotspot or notspot?“ am 5. Februar 2026 auf climath.substack.com veröffentlicht.

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Der Beitrag Das mediterrane Klima neu bewertet: Neue Erkenntnisse zeigen eine komplexere Realität erschien zuerst auf EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie.

MMR- oder MMRV-Kombinationsimpfstoffe verursachten seit 1995 in USA 2.657 % mehr Todesfälle als Maserninfektionen

Eine neue Studie hat in der US Datenbank für Impfschäden VAERS eine alarmierende Zahl von Todesfällen bei Säuglingen und Kleinkindern kurz nach einer MMR-/MMRV-Impfung festgestellt – häufig in Verbindung mit SIDS, Krampfanfällen und Herzstillstand. Seit Jahrzehnten wird uns erzählt, dass Masern eine ernsthafte und anhaltende Bedrohung darstellen – und dass die MMR-Impfung eine der sichersten […]

Der Beitrag MMR- oder MMRV-Kombinationsimpfstoffe verursachten seit 1995 in USA 2.657 % mehr Todesfälle als Maserninfektionen erschien zuerst unter tkp.at.

100.000 Tote in Kanada durch Sterbhilfe

Kanada wird im Frühjahr 2026 voraussichtlich den 100.000. Todesfall durch staatlich-medizinisch assistierten Suizid verzeichnen. Kanada ist Vorreiter der „Sterbehilfe“, die sich aber im Westen aktuell breit durchsetzt und von einer engen Ausnahme für unheilbar Kranke schnell zu einem umfassenden und stark gelockerten System wurde – auch für Impfopfer. Kanada ist das Vorreiterland, zeigt aber zugleich, […]

Der Beitrag 100.000 Tote in Kanada durch Sterbhilfe erschien zuerst unter tkp.at.

Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Aufgrund eingeschränkter Sichtbarkeit unseres Telegram-Kanals veröffentlichen wir Inhalte wie Videos und Artikel zusätzlich auf 𝕏, um die Reichweite unserer Berichterstattung zu erhalten.

Wer unsere Veröffentlichungen vollständig verfolgen möchte, findet uns daher auch dort.

Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

NATO-Medien schweigen zu diesen Aussagen

Irans Außenminister Araghchi auf der Abrüstungskonferenz in Genf. pic.twitter.com/2ByKt6OHEk

— Don (@Donuncutschweiz) February 18, 2026

Epsteins persönliche Informationsquelle nach Deutschland

Neu erhaltene E-Mails zeigen, dass Jeffrey Epstein detaillierte analytische Berichte über europäische Angelegenheiten erhielt – insbesondere eine geheime Bewertung der politischen Landschaft Deutschlands, wie… pic.twitter.com/k3RXEEJ3Og

— Don (@Donuncutschweiz) February 18, 2026

„Europa weigert sich, Friedensgespräche aufzunehmen, und behindert aktiv die Bemühungen der aktuellen US-Regierung und von Präsident Trump, Frieden durch Verhandlungen zu erreichen. Sie verfolgen keine Friedensagenda, sondern stehen auf der Seite des Krieges. Selbst wenn sie… pic.twitter.com/qBnIMkpiTq

— Don (@Donuncutschweiz) February 18, 2026

Februar 2026: Der Moment, in dem@AuswaertigesAmt anfing, völlig unverblümt vom #BPK-Podium aus Journalisten zu drohen:

“Ich bin übrigens auch Ihnen Herr Warweg dankbar dafür, dass Sie immer wieder bekannt machen, dass es diese Sanktionen gibt und…

— Don (@Donuncutschweiz) February 18, 2026

Aktuell: Wenn Trump diesem notorischen Lügner folgt, wird der Dritte Weltkrieg ausbrechen. pic.twitter.com/MbUYWOJmFx

— Don (@Donuncutschweiz) February 18, 2026

WELT IM UMBRUCH – TOP SCHLAGZEILEN (18. FEB.)

Hormus vor Schließung?

Revolutionsgarden-Kommandant: „Wenn die Führung es anordnet, schließen wir die Straße von Hormus in kürzester Zeit.“

Über 50 US-Jets im Nahen Osten

F-35, F-22 und F-16 innerhalb von 24 Stunden verlegt… pic.twitter.com/KMvOT9vZ7Z— Don (@Donuncutschweiz) February 18, 2026

Orbán zieht eine Grenze in Europa

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat gerade das ausgesprochen, was viele europäische Staats- und Regierungschefs nicht laut äußern wollen:

Die Ungarn sollten Brüssel mehr fürchten als Moskau.

Diese Aussage bezieht sich nicht… pic.twitter.com/1rEWqP5lHX

— Don (@Donuncutschweiz) February 17, 2026

Hillary Clinton belügt die Öffentlichkeit und behauptet, ihr Ehemann habe „keine Verbindungen” zu Epstein.

In den Epstein-Akten wurden jedoch mehrere Fotos von Bill Clinton mit jüngeren Mädchen veröffentlicht.

Sie sagt: „Er hat einfach ein paar flüge mit Epstein für seine… pic.twitter.com/S6uK6g7jDg

— Don (@Donuncutschweiz) February 17, 2026

Hör zu, wenn du weiterhin Lügen über Israel verbreitest, holen wir dich als Nächstes und machen deine Familie fertig. […] Das ist deine letzte Warnung.“ Der Journalist Hassan Hamad erhielt diese Nachricht per WhatsApp, zusammen mit mehreren Anrufen eines israelischen… pic.twitter.com/r0mgmEVnUd

— Don (@Donuncutschweiz) February 17, 2026

Im Fall Epstein hat das FBI 14,6 Terabyte an archivierten Daten gefunden. Unter diesen befinden sich auch „obszöne Materialien”, mit denen noch nicht klar ist, was zu tun ist.

„Insgesamt haben wir etwa 14,6 Terabyte an archivierten Daten, die wir erst einmal auspacken… pic.twitter.com/CEkBgX6ITT

— Don (@Donuncutschweiz) February 17, 2026

Chinesische humanoiden Roboter im Jahr 2025 vs. 2026 pic.twitter.com/WtX1D213Sb

— Don (@Donuncutschweiz) February 17, 2026

‘Ich wurde total entlastet in Bezug auf Epstein’ – erklärt Trump

Erwähnt über 5.300 Mal in den Epstein-Dateien. E-Mails, die darauf hindeuten, dass er persönlich an sexuellem Missbrauch von Minderjährigen beteiligt war. Die Aussage eines Opfers , das ihn als Vergewaltiger… pic.twitter.com/nG0GqJXwJu

— Don (@Donuncutschweiz) February 17, 2026

Mel Gibson, der bei den verheerenden Bränden in Los Angeles im Januar 2025 sein Haus in Malibu verlor, spricht mit tiefem Glauben über seine Erfahrungen:

„Ich habe das Gefühl, ich werde entblößt und auf etwas anderes vorbereitet … Ich habe das Gefühl, der Allmächtige bereitet… pic.twitter.com/6Tx1OwQKSU

— Don (@Donuncutschweiz) February 16, 2026

„Der Westen begann seine Kolonialpolitik bereits im Mittelalter.

Es folgten der weltweite Sklavenhandel, der Völkermord an den indigenen Völkern Amerikas, die Plünderung Indiens und Afrikas sowie die Kriege Englands und Frankreichs gegen China, um das Land zur Öffnung seiner… pic.twitter.com/EGY3ubTWVN

— Don (@Donuncutschweiz) February 16, 2026

Dieser Schweizer Kommentator hat Nerven aus Stahl. Während des Rennens des israelischen Bobteams erinnerte er die Zuschauer immer wieder an die Kriegsverbrechen, die der Pilot offen unterstützt hatte.

Absolute Legende die viral geht!

Während der Übertragung eines… pic.twitter.com/mYXEf4b4ta

— Don (@Donuncutschweiz) February 17, 2026

Orbán zieht eine Grenze in Europa

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat gerade das ausgesprochen, was viele europäische Staats- und Regierungschefs nicht laut äußern wollen:

Die Ungarn sollten Brüssel mehr fürchten als Moskau.

Diese Aussage bezieht sich nicht… pic.twitter.com/1rEWqP5lHX

— Don (@Donuncutschweiz) February 17, 2026

Lindsey Graham, der sich derzeit in Israel aufhält, räumt ein, dass der Tod amerikanischer Soldaten das Risiko wert sei, solange es zu einem Regimewechsel im Iran komme.

Graham sagt, das größere Risiko bestehe darin, sich nicht an einem Regimewechsel im Iran zu beteiligen,… pic.twitter.com/dKsCYtsKNE

— Don (@Donuncutschweiz) February 17, 2026

pic.twitter.com/YREfRxrZCv

**Ohrfeige für Brüssel:**

US-Außenminister Rubio hat – wie selbst die Tagesschau anmerkt – „ausgerechnet Orbáns Ungarn besucht“ und dem ungarischen Premier damit demonstrativ den Rücken gestärkt – mitten im Wahlkampf.

Während Brüssel Orbán seit…

— Don (@Donuncutschweiz) February 17, 2026

WELT IM UMBRUCH – TOP SCHLAGZEILEN (17. FEB.)

Iran militarisiert Hormus

Teheran meldet vollständige Aufrüstung der Inseln in der Straße von Hormus – neue Hochgeschwindigkeitsdrohnen sollen See- und Luftziele neutralisieren.

Russische Waffen für Iran?

Drei Il-76TD-Flüge… pic.twitter.com/y3X4gf7xeq— Don (@Donuncutschweiz) February 17, 2026

„Was Sie da vorhaben, ist nichts anderes als Überwachung!“

Während einer Debatte im Europäischen Parlament über einen neuen Aktionsplan gegen Cybermobbing hat die Europaabgeordnete Christine Anderson die Vorschläge der Europäischen Kommission scharf kritisiert. Ihrer… pic.twitter.com/uY4yzqvJEG

— Don (@Donuncutschweiz) February 16, 2026

Brisant! Deshalb will man die Ukraine unbedingt bis 2027 in die EU holen.

Es kristallisiert sich eindeutig heraus, dass die Zukunft nicht rosig aussieht.

Der Artikel 42 (7) ist die militärische Beistandsklausel der EU. Er besagt:

„Wird ein EU-Mitgliedstaat militärisch… pic.twitter.com/dTJh7vAkbs

— Don (@Donuncutschweiz) February 16, 2026

Catherine Austin Fitts:

„Epstein finanzierte … all die verschiedenen Teile des Kontrollrasters … Software wie Palantir oder … Krypto und programmierbares Geld … es ist die gesamte Infrastruktur … um so etwas wie Gaza in Amerika umzusetzen … aber das kann keine… pic.twitter.com/wZxvdcGuEu

— Don (@Donuncutschweiz) February 16, 2026

„Der Westen begann seine Kolonialpolitik bereits im Mittelalter.

Es folgten der weltweite Sklavenhandel, der Völkermord an den indigenen Völkern Amerikas, die Plünderung Indiens und Afrikas sowie die Kriege Englands und Frankreichs gegen China, um das Land zur Öffnung seiner… pic.twitter.com/EGY3ubTWVN

— Don (@Donuncutschweiz) February 16, 2026

„Der Westen begann seine Kolonialpolitik bereits im Mittelalter.

Es folgten der weltweite Sklavenhandel, der Völkermord an den indigenen Völkern Amerikas, die Plünderung Indiens und Afrikas sowie die Kriege Englands und Frankreichs gegen China, um das Land zur Öffnung seiner… pic.twitter.com/EGY3ubTWVN

— Don (@Donuncutschweiz) February 16, 2026

In den Epstein-Akten finden sich brisante E-Mails, die Ghislaine Maxwell mit geheimen 9/11-Gesprächen in Verbindung bringen.

Diese befinden sich in den Epstein-Akten.

Ghislaine Maxwell, die Verbindungen zum Mossad über ihren Vater hat, wurde am 11. September zu einer… pic.twitter.com/rVya0x9Kqv— Don (@Donuncutschweiz) February 16, 2026

Mel Gibson, der bei den verheerenden Bränden in Los Angeles im Januar 2025 sein Haus in Malibu verlor, spricht mit tiefem Glauben über seine Erfahrungen:

„Ich habe das Gefühl, ich werde entblößt und auf etwas anderes vorbereitet … Ich habe das Gefühl, der Allmächtige bereitet… pic.twitter.com/6Tx1OwQKSU

— Don (@Donuncutschweiz) February 16, 2026

Netanjahu erklärt der Welt den Krieg.

„Wir müssen uns gegen diejenigen wehren, die versuchen, uns aufzuhalten. Wir müssen jeden bekämpfen, der uns auffordert, den Völkermord zu beenden – angefangen bei den Amerikanern“ pic.twitter.com/7JV93rB0yj

— Don (@Donuncutschweiz) February 16, 2026

Mit diesem seltsamen Trick wurden Tausende neue Epstein-Videos entdeckt.

Es gibt „1000” weitere Epstein-Videos, wenn man die Dateiendung von .pdf in .mp4 umwandelt. Ein Beispiel ist diese versteckte Gefängnisaufnahme. pic.twitter.com/9nSxHgcnfu

— Don (@Donuncutschweiz) February 16, 2026

Dmitry Medvedev geht viral:

„Die Laus, die noch leben darf.” pic.twitter.com/ygaG4FikPB

— Don (@Donuncutschweiz) February 16, 2026

Eilmeldung

Palantir wurde angeblich gehackt. Ein KI-Agent wurde eingesetzt, um Superuser-Zugriff zu erlangen. Folgendes sollen die Hacker herausgefunden haben:

Peter Thiel und Alex Karp überwachen massenhaft Staatsoberhäupter und Wirtschaftsgrößen weltweit.

Sie verfügen über… pic.twitter.com/9aquH25pQS

— Don (@Donuncutschweiz) February 16, 2026

Bill Gates wurde kürzlich dabei erwischt, wie er unkontrolliert lachte, während er vor Bioterroranschlägen warnte, als die Strafverfolgungsbehörden den illegalen Biolaborkomplex „Basement“ in Las Vegas–Reedley, der von skrupellosen Betreibern geführt wurde, schlossen. pic.twitter.com/nKpf55Nbrq

— Don (@Donuncutschweiz) February 16, 2026

Epstein-Dateien voller Verweise auf Gedankenkontrolle, DARPA

Wenn Sie dachten, MK Ultra und Epstein, zwei der berüchtigsten kriminellen Verschwörungen der modernen Zeit, seien verschieden, denken Sie nochmal nach.

Eine massive, 236-seitige Datei enthält Verweise auf… pic.twitter.com/Ckzo8y9klH

— Don (@Donuncutschweiz) February 16, 2026

WELT IM UMBRUCH – TOP SCHLAGZEILEN (16. FEB.)

Taliban drohen USA

Taliban-Sprecher kündigt Unterstützung für Iran im Falle eines US-Angriffs an.

Showdown in Genf?

Zweite Runde indirekter Iran-USA-Gespräche am 17. Februar – letzte Chance vor Eskalation?

Trump &… pic.twitter.com/PUkyMTYbMx

— Don (@Donuncutschweiz) February 16, 2026

Eine Untersuchung hat ergeben, dass das Justizministerium lediglich zwei Prozent des Materials freigegeben hat, das das FBI in Jeffrey Epsteins Anwesen beschlagnahmt hat.

Laut dem Bericht fehlen Epsteins elektronische Geräte, darunter Computer, Festplatten und Server,… pic.twitter.com/lyKHaaeXnk

— Don (@Donuncutschweiz) February 16, 2026

Neues und Spannendes aus dem Telegram-Kanal!

Telegram erlaubt es wieder, unsere Beiträge in Webseiten einzubetten. Wie lange das so bleibt, wissen wir nicht. Deshalb nutzen wir die Gelegenheit und teilen heute nach wieder Neues und Spannendes aus unserem Telegram-Kanal mit euch.

UK: Dynamik im rechten Lager – „Restore Britain“ wird scharfe Konkurrenz für „Reform UK“

Das rechte Lager in Großbritannien gerät in Bewegung. Gegenüber dem angepassten Nigel Farage formiert sich ein Gegenprojekt, das sich „Remigration“ auf die Fahnen schreibt. Angesichts des Mehrheitswahlrechts besteht die Gefahr der Aufspaltung.

Von Eric Angerer

Rupert Lowe, Abgeordneter im Unterhaus und Leiter der unabhängigen Untersuchungskommission über die pakistanischen Vergewaltigungsbanden, hat am 14. Februar angekündigt, dass die bisherige Bewegung „Restore Britain“ nun zu einer Partei umgewandelt und bei Wahlen antreten werde.

Unterstützung kam von Tommy Robinson und Elon Musk. Und die vom „Reform UK“ abgespaltene Partei „Advance UK“ um Ben Habib, bisher auch von Robinson und Musk unterstützt, kündigte umgehend Interesse an einem Zusammenschluss an.

Was sind die Unterschiede zu Nigel Farages „Reform UK“? Was bedeutet diese Entwicklung für das rechte, islam- und migrationskritische Lager und für die Lage in Großbritannien?

Zugespitzte Lage in Großbritannien

David Betz, Professor für „Krieg in der modernen Welt“ im Fachbereich Kriegsstudien des King’s College London, sieht in Großbritannien „fast alle strukturellen Voraussetzungen für einen Bürgerkrieg erfüllt“. Die Faktoren seien: tiefe Spaltung, Abwertung der Mehrheitsbevölkerung, dramatischer Vertrauensverlust in Institutionen.

Charlie Downes, Politstratege und Sprecher von „Restore Britain“, führte aus, dass es bei einer Fortsetzung der bisherigen Politik immer mehr ethnische Spannungen und Unruhen geben werde. Bei den gewaltsamen Konflikten werde es sich aber um keinen Bürgerkrieg im klassischen Sinne handeln, denn ein solcher bedeute Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen eines Volkes. In Britannien würde es sich aber um Konflikte zwischen Einheimischen und feindlichen Zuwanderern handeln.

US-Milliardär Elon Musk, der im September die islamkritische Massendemonstration von Tommy Robinson unterstützte, schrieb auf X, dass in Großbritannien ein „Bürgerkrieg unvermeidlich“ sei, woraufhin die linksliberalen Eliten hyperventilierten.

Ein wesentlicher Faktor für die Wut der Bevölkerung war sicherlich, dass die Sexualverbrechen muslimischer Einwanderer, die es überall in Westeuropa gibt, in Großbritannien besonders monströs waren. Reform UK von Nigel Farage lag in diversen Umfragen bei über 30 Prozent und viele haben ihm aufgrund des Mehrheitswahlrechts bei den nächsten Wahlen die absolute Mehrheit der Sitze zugetraut.

Ergänzt wird die elektorale Ebene durch Massendemonstrationen gegen die Islamisierung, initiiert von Tommy Robinson. Während der Mainstream die Kundgebung im September 2025 auf 110.000 Menschen kleinzureden versuchte, zeigten unabhängige Aufnahmen und Einschätzungen, dass es wohl zwischen einer und zwei Millionen Menschen waren.

Reform UK

Nigel Farage hat sich als Vorkämpfer des britischen Austritts aus der EU einen Namen gemacht und 2019 die Brexit Party gegründet, die im Januar 2021 in „Reform UK“ umgewandelt wurde. Die Partei lehnte die Corona-Repressalien weitgehend ab und ist kritisch gegenüber der Klimareligion.

Reform UK ist auch migrationskritisch und wurde vor allem deshalb von vielen Menschen unterstützt. Allerdings konzentriert sich Farage auf die Verhinderung weiterer Zuwanderung. Er weicht dem Thema Islamisierung aus und verweigert sich auch der Forderung nach Remigration der problematischen islamischen Sozialmilieus.

Ein Problem an Reform UK ist auch die Fixierung auf Farage selbst, eine Art One-Man-Show mit dünner Personaldecke. Fähige Kader wie Rupert Lowe oder Ben Habib wurden von Farage und seiner rechten Hand Zia Yusuf aus der Partei hinausgebissen.

Die Gefahr besteht darin, dass Reform UK weder ein klares Programm noch einen stabilen Kader hat. Eine solche politische Partei kann leicht integriert oder eingekauft werden. Offenbar wird das auch bereits versucht: Über ein „Geheimtreffen“ von König Charles mit Farage wurde berichtet. Teile der Boulevard-Medien sind freundlich zu ihm. Außerdem sickerten seit zwei Jahren Opportunisten von der Konservativen Partei, die auch in Zukunft Mandate haben wollen und die zum Establishment gehören, in Reform UK ein.

Wenn die Eliten Farage tatsächlich an die Regierung lassen und er dafür die gegenwärtige Politik (mit kosmetischen Korrekturen für das Publikum auf den billigen Plätzen) fortsetzt, wird die Ernüchterung bald groß sein. Falls Farage mit Reform UK, von der Bevölkerung an die Regierung gewählt, tatsächlich einen politischen Kurswechsel bezüglich Migration/Islam und anderen Themen vorzunehmen versucht, könnte die Sabotage der bisherigen herrschenden Netzwerke und des tiefen Staates massiv sein.

Farages Truppe könnte auflaufen und daran zerschellen. Das ist Trump in der ersten Amtszeit passiert, als er inhaltlich und personell zu wenig vorbereitet war und noch zu wenig Klarheit darüber hatte, welcher Kampf bevorstand. Da Reform UK auch schwach aufgestellt ist, wäre es möglich, dass sich eine solche Regierung in Uneinheitlichkeit und Chaos auflöst.

Alternativen im rechten Lager

Bereits im Januar 2025 hatte Musk Kritik an Farage geübt, weil dieser nicht bereit sei, den Kampf von Robinson gegen die pakistanischen Vergewaltigungsbanden wirklich zu unterstützen. Farage wollte offenbar nicht an dem verfemten Robinson anstreifen, was seine opportunistische Anpassung an das Establishment bestätigte. Musk bezeichnete ihn als „schwach“ und forderte, dass Reform UK Robinson als Vorsitzenden haben solle (was Farage natürlich ablehnte).

Bis Februar 2026 haben die konsequenteren Kräfte des rechten Lagers in Großbritannien vor einer Spaltung zurückgescheut. Advance UK wurde zwar als Partei gegründet, konnte aber nicht wirklich Fahrt aufnehmen. Restore Britain wurde bisher explizit als Bewegung betrieben, die außerhalb der Partei Reform UK unterstützende politische Arbeit leiste. Und Robinson sah seine Demos und Aktivitäten als Druck von unten, damit Reform UK eine ordentliche Linie fahre.

Diese Zurückhaltung, eine eigene und konsequentere politische Alternative aufzubauen, ist nun gefallen. Und zwar aus vier Gründen:

- Erstens wurde Reform UK zuletzt von Opportunisten aus der Konservativen Partei geradezu geflutet. Das reduziert die Chance, dass von einer Farage-Regierung wirklich andere Politik gemacht wird, noch weiter.

- Zweitens hat sich Lowe mit der von ihm initiierten und von ihm geleiteten Untersuchungskommission gegen die pakistanischen Vergewaltigungsbanden extrem viel Respekt und Sympathie in der Bevölkerung erworben. Er hat das mit so viel Engagement und Herzblut getan, dass er vielen Menschen als viel ehrlicher und authentischer gilt als Farage.

- Drittens wurde Tommy Robinson mit der Massendemonstration im September nicht nur zu einem außerparlamentarischen Korrektiv für eine angepasste Reform UK, sondern zu einem echten politischen Faktor im Lande. Und für den 16. Mai plant er die nächste Mega-Demo unter dem Slogan „Unite the West“.

- Viertens haben Lowe und Robinson die politisch-mediale und womöglich auch finanzielle Unterstützung von Elon Musk, was eine sehr wertvolle Rückendeckung darstellt.

Diese Kombination dürfte die handelnden Personen dazu bewogen haben, den Moment zu nutzen und eine schärfere Opposition gegenüber der aktuellen Politik herauszubilden. Die ersten Ansagen von Lowe waren auch unmissverständlich: für Remigration, für „mass deportations“, gegen die Islamisierung.

Insgesamt ist diese Entwicklung natürlich ambivalent. Einerseits werden schärfere Positionen breitenwirksam und machen auch entsprechenden Druck auf Reform UK, auf die Konservativen etc. Andererseits kann angesichts des Mehrheitswahlrechts in Großbritannien eine Kandidatur von Restore Britain zu einer Aufspaltung der rechten, migrationskritischen Stimmen führen.

Das könnte in der Folge sogar einen neuerlichen Wahlsieg von Labour befördern. Allerdings könnte die neue Partei – anders als Farage – eine echte Alternative zur herrschenden Politik sein. Bereits nach drei Tagen hatte Restore Britain 60.000 Mitglieder. Und angesichts der Dynamik der letzten Monate ist auch nicht auszuschließen, dass Restore Britain die Partei von Farage überflügelt. Die Großdemo am 16. Mai in London könnte ein nächster Beitrag dazu sein.

Mit dem Zweiten lügt man besser: ZDF-Nachrichtenchefin bittet Zuschauer um Entschuldigung für Fake-Videos

Der linksgrün-woke Zwangsgebührenfunk sieht sich mit einem neuen handfesten Skandal konfrontiert. Nach scharfer Kritik an einem Beitrag im ZDF-„Heute Journal“, bei dem unter anderem ein KI-generiertes Video eines vermeintlichen Einsatzes der US-Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten eingeblendet wurde, hat sich das ZDF offiziell bei seinen Zuschauern entschuldigt.

Nachrichten-Chefin Anne Gellinek erklärte am Dienstagabend (17.Februar) vor Millionenpublikum: „Wir haben hier im Heute Journal am Sonntagabend einen Bericht gesendet, der handwerkliche Fehler enthielt, die wir hier an dieser Stelle richtig stellen wollen (…) Dafür bitte ich Sie, unsere Zuschauer als ZDF-Nachrichtenchefin ausdrücklich um Entschuldigung.“

Der aufgeflogene Fake-Beitrag vom Sonntag sollte das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE skandalisieren. Dabei wurde ein reales Video aus dem Jahr 2022, das die Festnahme eines Kindes zeigte, aus dem Zusammenhang gerissen und als aktueller ICE-Einsatz dargestellt. Außerdem nutzte das ZDF ein KI-erstelltes Video, das einen ICE-Einsatz zeigen sollte.

The post Mit dem Zweiten lügt man besser: ZDF-Nachrichtenchefin bittet Zuschauer um Entschuldigung für Fake-Videos appeared first on Deutschland-Kurier.

Ramadan-Beleuchtung in Frankfurt a. M.: Koran wichtiger als Grundgesetz

(David Berger) Frankfurt schaltet heute wieder seine Ramadan-Beleuchtung an. Und verkauft sie uns als Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um einen gefährlichen „Schönwetter-Populismus“, der das Versagen der Regierenden bei integrations- und sicherheitspolitischen Problemen vertuschen soll. In der Frankfurter Innenstadt wird heute erneut die Ramadan-Beleuchtung in der Fußgängerzone eingeschaltet. Nach […]

(David Berger) Frankfurt schaltet heute wieder seine Ramadan-Beleuchtung an. Und verkauft sie uns als Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um einen gefährlichen „Schönwetter-Populismus“, der das Versagen der Regierenden bei integrations- und sicherheitspolitischen Problemen vertuschen soll. In der Frankfurter Innenstadt wird heute erneut die Ramadan-Beleuchtung in der Fußgängerzone eingeschaltet. Nach […]

Der Beitrag Ramadan-Beleuchtung in Frankfurt a. M.: Koran wichtiger als Grundgesetz erschien zuerst auf Philosophia Perennis.

„Beobachtungsobjekt von erheblicher Bedeutung“: AfD Niedersachsen will gegen neue LfV-Einstufung klagen

Der niedersächsische Landesverband der AfD will gegen seine Höherstufung als „Beobachtungsobjekt von erheblicher Bedeutung“ durch das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) klagen. Ansgar Schledde, Vorsitzender der AfD Niedersachsen, bekräftigte, die Landespartei stehe fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Er sprach von einer „empörenden Entscheidung“, hinter der „politisches Kalkül“ stecke. AfD-Landesvize Stephan Bothe nannte die Entscheidung rechtswidrig und kündigte juristische Schritte an.

Mit der Neubewertung kann der Verfassungsschutz Niedersachsen nach Angaben von Landesinnenministerin Daniela Behrens (SPD) „eingriffsintensivere nachrichtendienstliche Maßnahmen“ gegen die AfD treffen – vermutlich vor allem aus diesem Grund: Eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR Niedersachsen sah die niedersächsische AfD zuletzt mit deutlichen Gewinnen in der Wählergunst bei 20 Prozent. Bei der Landtagswahl 2022 hatte die Partei noch 11 Prozent erhalten.

The post „Beobachtungsobjekt von erheblicher Bedeutung“: AfD Niedersachsen will gegen neue LfV-Einstufung klagen appeared first on Deutschland-Kurier.

USA rüsten weiter massiv auf für den Angriff auf den Iran

Laut israelischen Medien hat die USA Israel den Eindruck vermittelt, dass die Gespräche mit dem Iran beendet sind und ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Die Zahl der Flugzeuge und Schiffe hat seit dem Angriff auf den Irak nicht mehr gesehene Ausmaße angenommen. Der Flugzeugträger USS Gerald Ford und seine Kampfgruppe überqueren derzeit den Atlantik und nehmen […]

Der Beitrag USA rüsten weiter massiv auf für den Angriff auf den Iran erschien zuerst unter tkp.at.