Kategorie: Nachrichten

Brüsseler Zensuroffensive: EU will Milliarden für Meinungskontrolle ausgeben und USAID ersetzen

Von der Leyens “Demokratieprojekt” wird zur Propagandamaschine – USAID-Ausfall soll als Vorwand für neue Zensur-Infrastruktur dienen. Bezahlen darf wie immer der Steuerzahler, den man als zu bewirtschaftende Melkkuh ausnutzt.

Brüssel plant einen massiven Ausbau seiner Einflussnahme auf die öffentliche Meinung – getarnt als „Schutz der Demokratie“. Bei einer Sitzung des EU-Sonderausschusses „European Democracy Shield“ wurde ein milliardenschweres Investitionsprogramm vorgestellt, das angeblich der Presse- und Meinungsfreiheit dienen soll. In Wahrheit droht eine zentral gesteuerte Propagandastruktur, finanziert mit dem Geld europäischer Steuerzahler – während diese selbst unter Rekordinflation, sozialen Verwerfungen und immer höheren Abgaben ächzen.

Ausgerechnet der Wegfall der berüchtigten US-Behörde USAID werden von Brüssel nun als Anlass genommen, diese „Lücke“ zu schließen. Doch was genau war USAID eigentlich? Offiziell eine Entwicklungshilfeagentur, wurde sie in Wirklichkeit seit Jahrzehnten als geopolitisches Instrument Washingtons eingesetzt. Weltweit finanzierte USAID sogenannte „zivilgesellschaftliche Projekte“, die in zahlreichen Fällen nichts anderes als Regimewechsel-Operationen waren – ob in Osteuropa, Südamerika oder dem Nahen Osten. Auch linksextreme NGOs, globale Propagandanetzwerke und handverlesene Journalisten gehörten zu den Profiteuren. Die vermeintliche „Pressefreiheit“ diente dabei stets der Durchsetzung globalistischer US-Interessen.

Jetzt, da sich die USA aus dieser Praxis zurückziehen, springt die EU willfährig ein – unter dem Vorwand, europäische Demokratie zu schützen. Der Abgeordnete Petr Bystron (ESN-Fraktion) warnt vor den Folgen: „Es geht um Milliarden, die Brüssel offenbar ohne jede echte demokratische Kontrolle in eine neue Zensur- und Propagandainfrastruktur stecken will.“

Tatsächlich sollen mit dem neuen „European Democracy Shield“ regierungstreue Medien, sogenannte Fact-Checker und NGOs mit gigantischen Summen gefördert werden – während kritische Stimmen weiter ausgegrenzt, demonetarisiert oder zensiert werden. Die EU maßt sich damit an, endgültig festzulegen, was „gute“ und „schlechte“ Informationen seien. Das erinnert weniger an eine Demokratie als an eine gelenkte Informationsordnung nach dem Vorbild autoritärer Systeme.

Für viele Bürger, die ohnehin unter steigenden Preisen, einem aufgeblähten Staatsapparat und einer immer drückenderen Steuerlast leiden, ist diese Maßnahme ein weiterer Schlag ins Gesicht. Während Rentner um ihre Altersvorsorge bangen und junge Familien sich kaum noch Wohneigentum leisten können, werden Milliarden für ideologische Meinungslenkung bereitgestellt.

Bystron bringt es auf den Punkt: „Wenn es der Europäischen Union ernst wäre mit Presse- und Meinungsfreiheit, müsste sie gerade auch unbequeme oder ausländische Sender tolerieren, statt Milliarden in eine Gesinnungspolizei zu stecken.“

Die angestrebte Meinungslenkung – die man geradeaus auch als Propaganda bezeichnen kann – unter dem Banner der „Faktenprüfung“ bleibt weiterhin brandgefährlich: Die EU folgt nicht mehr dem Ideal des freien Diskurses, sondern installiert eine neue Orthodoxie – mit sich selbst als oberste Wahrheitsinstanz. Für den mündigen Bürger ist das ein alarmierendes Signal.

Neom-Desaster: Saudi-Arabiens Ökostadt-Traum wird zum Billionengrab

Selbst die Saudis laufen in die grüne Falle. Anstelle einer futuristischen Öko-Stadt gibt es ein Billionengrab. Das grün-globalistische Prestigeprojekt wird zu einem Desaster. Mit Schuld an der Misere soll auch die Beratungsfirma McKinsey sein, die offensichtlich zu optimistische Zahlen verwendete.

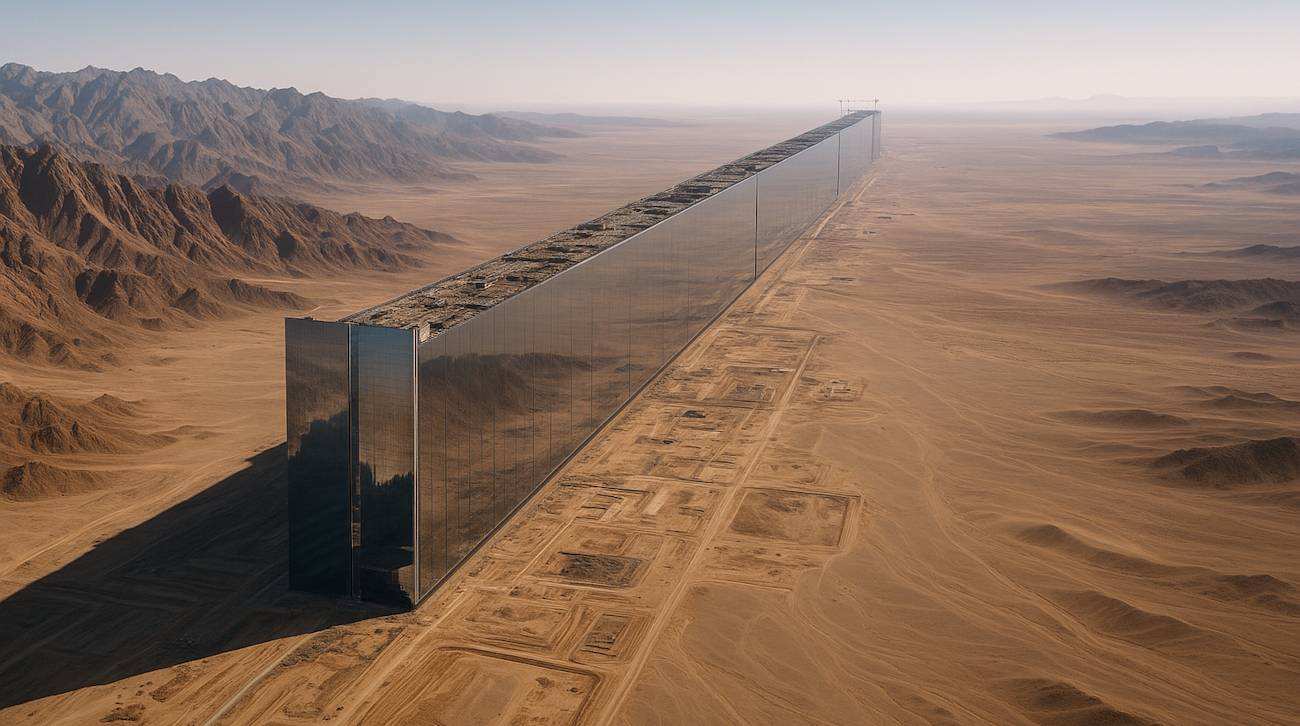

Saudi-Arabiens gigantisches Wüstenstadtprojekt Neom mutiert zur finanziellen Katastrophe epischen Ausmaßes. Die ursprünglich auf 500 Milliarden Dollar veranschlagten Kosten sind auf schwindelerregende 8,8 Billionen Dollar explodiert – ein Kostenzuwachs, der selbst für die Ölmonarchie existenzbedrohende Dimensionen annimmt. Das Prestigeprojekt von Kronprinz Mohammed bin Salman droht sich zur größten Fehlinvestition der modernen Wirtschaftsgeschichte zu entwickeln.

Die Realität hinter den geradezu propagandistischen Hochglanzbroschüren ist ernüchternd. Nur ein Prozent der ursprünglich versprochenen Infrastruktur soll bis 2030 fertiggestellt werden – und dies, während bereits 50 Milliarden Dollar in das Projekt geflossen sind und weitere 55 Jahre Bauzeit prognostiziert werden. Das vermeintliche Zukunftsparadies entpuppt sich als sündhaft teure Fata Morgana in der arabischen Wüste.

McKinsey-Skandal verschärft die Misere

Die Beratungsfirma McKinsey & Company gerät zunehmend in den Fokus der Kritik. Interne Prüfungen werfen dem Unternehmen vor, gemeinsam mit Neom-Führungskräften unrealistisch optimistische Annahmen verwendet zu haben, um Kostenüberschreitungen zu rechtfertigen. Diese fragwürdige Geschäftspraxis wirft grundsätzliche Fragen über die Seriosität internationaler Consultingriesen auf, die gleichzeitig als Planer und Prüfer fungieren.

McKinseys problematische Verstrickungen mit dem saudischen Regime reichen dabei weit über Neom hinaus. Das Unternehmen identifizierte gezielt Regimekritiker für die saudischen Behörden, woraufhin eine neue Repressionswelle gegen Dissidenten losgetreten wurde. Diese unethische Kollaboration mit autoritären Strukturen unterstreicht die moralische Bankrotterklärung einer Branche, die Profitmaximierung über Menschenrechte stellt.

Zwangsvertreibungen und Menschenrechtsverletzungen

Hinter dem futuristischen Fassadenbau verbirgt sich eine dunkle Realität systematischer Menschenrechtsverletzungen. Landrechtsverteidiger wurden zu 50 Jahren Haft verurteilt, nachdem sie gegen Zwangsumsiedlungen für das Neom-Projekt protestiert hatten. Die Vertreibung der einheimischen Howeitat-Stämme erfolgt mit brutaler Gewaltanwendung, wobei Widerstand mit drakonischen Strafen geahndet wird.

Das Projekt offenbart die wahre Natur der saudischen “Vision 2030”: Modernisierung und Unterwerfung unter der grün-globalistische Ideologie um jeden Preis, auch wenn sie über Leichen geht. Die internationale Staatengemeinschaft schweigt zu diesen Verbrechen, während westliche Unternehmen bereitwillig als Komplizen fungieren und von den Milliardenaufträgen profitieren.

Ökonomische Realitätsverweigerung

Der neue Neom-CEO hat bereits eine “umfassende Überprüfung” des Megaprojekts eingeleitet und begründet dies mit “begrenzten Ressourcen” – ein euphemistischer Ausdruck für das finanzielle Debakel. Selbst das Wasserstoffprojekt, ein Kernbestandteil der “grünen” Transformation, kämpft mit dem Problem fehlender internationaler Abnehmer.

Die Kostenexplosion auf das 17-fache der ursprünglichen Schätzung lässt selbst die reichsten Ölstaaten an ihre Grenzen stoßen. Das Projekt verschlingt hinblicklich der jüngsten Kostenschätzungen bereits jetzt das 25-fache des jährlichen Bruttoinlandsprodukts Saudi-Arabiens und droht die gesamte Wirtschaft des Königreichs zu destabilisieren. Berater sprechen mittlerweile offen von einem “scaling back” der ursprünglich grandiosen Pläne.

Verfehlte Vision oder kalkuliertes Chaos?

Die Frage stellt sich, ob Neom tatsächlich als funktionsfähige Stadt konzipiert war oder lediglich als gigantisches Prestigeobjekt zur internationalen Imagepflege dienen sollte. Satellitenbilder zeigen, dass hauptsächlich an einem Palastkomplex gearbeitet wird, während die versprochene Infrastruktur für Millionen von Bewohnern praktisch inexistent bleibt.

Das Scheitern von Neom steht symptomatisch für die Hybris autoritärer Regime, die glauben, mit Petrodollars jede noch so utopische Vision in die Realität umsetzen zu können. Die wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten lassen sich jedoch nicht durch Gewalt und Propaganda außer Kraft setzen. Das saudische Experiment wird als Lehrstück in die Wirtschaftsgeschichte eingehen – als Warnung vor den Gefahren grenzenloser Selbstüberschätzung.

Für rund 11.000 Euro Monatsgehalt: Ultralinke AfD-Hasserin wird neue „Queerbeauftragte“

Die frühere sächsische Juso-Chefin Sophie Koch (31) mit einem ausgeprägten Hang zum linksextremistischen Schlägermilieu wird neue „Beauftragte für Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt“ im Bundesfamilienministerium unter der CDU-Linken Karin Prien. Realsatire: Koch, für die AfD-Politiker „Scheissnazis“ sind, erhält einen 11.000 Euro-Posten, der eigentlich gestrichen werden sollte.

Wieder so ein schwarz-rotes Windei

Jetzt kommt heraus: Schwarz-Rot hat mit der groß angekündigten Streichung von 25 von insgesamt rund 40 sogenannten „Beauftragten“ offenbar weder Geld noch Stellen in nennenswertem Umfang eingespart. Das berichtet die „WirtschaftsWoche“ unter Berufung auf eine Umfrage in allen 16 Bundesministerien inklusive Kanzleramt. Demnach entfallen durch die Maßnahme lediglich etwa 275.000 Euro an jährlichen Kosten.

Der Grund: Für viele der betroffenen Posten waren bislang ohnehin keine zusätzlichen Gehälter vorgesehen. Die eigentlichen Stellen der Betroffenen blieben bestehen, es entfallen nur die zusätzlichen Beauftragten-Titel.

The post Für rund 11.000 Euro Monatsgehalt: Ultralinke AfD-Hasserin wird neue „Queerbeauftragte“ appeared first on Deutschland-Kurier.

Warum Trump wütend auf Russland ist: Die Realität holt ihn im Ukraine-Krieg ein

Von Ben Norton

Donald Trump hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf kritisiert und ihn gewarnt, dass er „mit dem Feuer spielt“, weil die USA nicht in der Lage sind, den Krieg in der Ukraine zu ihren Bedingungen zu beenden.

Donald Trump hat Wladimir Putin scharf attackiert und gewarnt, dass der russische Präsident „mit dem Feuer spielt“, weil die Vereinigten Staaten nicht in der Lage sind, den Krieg in der Ukraine zu ihren Bedingungen zu beenden.

Zu Gast in dieser Folge von „Geopolitical Economy Hour“ ist der Politologe Richard Sakwa, Experte für Russland und die Ukraine.

Video

Transkript

RADHIKA DESAI: Hallo und willkommen zur 48. Ausgabe von „Geopolitical Economy Hour“, der Sendung, die sich mit den rasanten Veränderungen in der Politik und Geopolitik unserer Zeit befasst. Ich bin Radhika Desai und heute zu Gast ist Professor Richard Sakwa. Willkommen zurück, Richard.

RICHARD SAKWA: Es ist schön, wieder hier zu sein.

RADHIKA DESAI: Sehr gut. Richard, heute möchte ich zwei Themen miteinander verbinden. Das erste ist das Buch, das Sie gerade fertigstellen. Sie schreiben an einem neuen Buch über die Ukraine, das das neueste in einer langen Reihe von Büchern ist, die Sie verfasst haben. Sie sind natürlich nicht nur ein Experte für das heutige Russland, sondern auch für die Sowjetunion in der Vergangenheit. Und Sie schreiben mindestens seit – entschuldigen Sie – mindestens seit 2015 über die Situation zwischen Russland und der Ukraine.

Seitdem haben Sie, wie ich unseren Zuhörern sagen kann, mindestens vier sehr wichtige Bücher geschrieben. Das jüngste ist natürlich „The Culture of the Second Cold War“ (Die Kultur des zweiten Kalten Krieges). Davor haben Sie „The Lost Peace: How the West Failed to Prevent a Second Cold War“ geschrieben. Sie haben auch das äußerst interessante Buch „Deception: Russiagate and the New Cold War“ verfasst. Und natürlich haben Sie 2015, ganz zu Beginn des aktuellen Konflikts, „Front line Ukraine: Crisis in the Borderlands“ geschrieben, das natürlich viel kommentiert und zitiert wurde.

Ihr neuestes Buch trägt den Titel „The Russo-Ukrainian War“ (Der russisch-ukrainische Krieg) und den Untertitel „Follies of Empire“ (Die Torheiten des Imperiums). Nun, ich denke, wenn ich heute mit Ihnen spreche, da Sie gerade dabei sind, das Buch fertigzustellen – Sie müssen es in den nächsten Monaten fertigstellen –, was könnte relevanter sein, als jemanden wie Sie zu bitten, zu kommentieren, was wirklich vor sich geht?

Denn wenn man den Schlagzeilen Glauben schenken darf, bricht Trumps unbekümmerter Optimismus, dass er den Ukraine-Konflikt irgendwie lösen würde – wie er es bekanntlich an seinem ersten Tag im Amt verkündet hatte –, mit einem lauten Knall auf den Boden der harten Realität.

So hat Trump kürzlich gesagt, der russische Präsident spiele mit dem Feuer. Wie Sie diesem Tweet entnehmen können, sagt er:

Was Wladimir Putin nicht begreift, ist, dass ohne mich in Russland schon längst viele schlimme Dinge passiert wären. Und ich meine wirklich schlimme Dinge. Er spielt mit dem Feuer.

Und davor hatte [Trump], wie viele wissen, gesagt, dass [Putin] „völlig verrückt geworden“ sei. Er sagte:

Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu ihm, aber irgendetwas ist mit ihm passiert. Er ist völlig durchgedreht. Er tötet Menschen ohne Grund. Und ich spreche nicht nur von Soldaten.

Im Grunde genommen ist er also eindeutig nicht sehr glücklich mit Präsident Putin. Und das natürlich, nachdem Russland Kiew mit dem bislang größten Drohnen- und Raketenangriff des Krieges angegriffen hatte.

Und das geschah unmittelbar nach – zumindest haben wir davon gehört, auch wenn darüber in der Presse nicht viel berichtet wurde, aber zumindest die Zeitung „Kiev Independent“ hat darüber berichtet, wenn auch in etwas tendenziöser Weise. Dort heißt es, dass ein russischer Kommandant behauptet, Putins Hubschrauber habe sich im Epizentrum eines ukrainischen Drohnenangriffs befunden, der natürlich vor dem jüngsten und sehr massiven russischen Angriff stattfand.

Das ist also der Stand der Dinge. Und was wir in den letzten – nun ja, seit Trumps Amtsantritt – gesehen haben, ist, dass er zunächst mit Putin gesprochen und die Europäer und Ukrainer außen vor gelassen hat. Er hat versucht, wirtschaftliche Abkommen zu schließen, und dabei natürlich sowohl Putin als auch Selenskyj einbezogen.

Im Februar hat er Selenskyj im Oval Office eine berüchtigte Standpauke gehalten. Dann zeigte er sich irritiert gegenüber Präsident Putin, als dieser in den Gesprächen und Verhandlungen, die versucht wurden, einfach seine militärischen Ziele – seine militärischen Ziele in der Ukraine – bekräftigte, die offenbar zumindest seit letztem Sommer, wenn nicht sogar schon vorher, unverändert geblieben sind.

In dieser Situation droht Trump nun, sich zurückzuziehen und die Bemühungen um Frieden aufzugeben, und behauptet sogar, er werde die Angelegenheit dem Papst überlassen usw.

Gleichzeitig – und das ist Teil dieser sehr wechselhaften Wetterlage, an die wir uns bei Trump gewöhnen müssen – engagiert sich seine Regierung sehr stark, militärisch sehr stark in Skandinavien. Und sie militarisieren diese Region und den Baltikumraum im Allgemeinen.

Meine Frage an Sie, Richard, lautet daher: Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage? Würden Sie meiner Vermutung zustimmen – Sie sind hier schließlich der Experte –, dass Trump, wenn man zwischen den Zeilen der unterschiedlichen Geschichten liest, die er sich selbst und uns gerne erzählt, keine Rolle mehr in der Ukraine spielt? Dass ihn im Wesentlichen die Realitäten vor Ort aus dem Amt drängen? Sie entlarven den leichtfertigen Optimismus der Vorstellung, dass er die Ukraine-Krise leicht lösen könnte?

RICHARD SAKWA: Ja, nein, ich denke, da haben Sie absolut Recht. Trump stößt also endlich auf den harten Fels der Realität. Und indem er sich als Vermittler aufspielte, hat er seinen früheren Teil negiert, abgelehnt oder unterdrückt.

Ich erinnere mich, dass er in seiner ersten Amtszeit ab 2017 damit begonnen hat, Stinger-Raketen und andere Waffen zu liefern – etwas, das sogar Obama abgelehnt hatte. Aber gleichzeitig hat Trump sich immer als Freund Russlands präsentiert und versucht, eine Annäherung zu erreichen. Das ist ihm beim ersten Mal nicht gelungen.

Trump hat gewonnen – wegen Russiagate. Wegen des Buches, das ich in „Deception“ untersucht habe, wegen der Art und Weise, wie Russiagate genau darauf ausgelegt war, seine Fähigkeit zu behindern, die traditionelle außenpolitische Haltung der USA zu ändern.

Das große Ganze – und es gibt noch so viele andere Aspekte – aber das große Ganze, so wie ich es derzeit sehe, ist, dass Trump und seine Kollegen versuchen, die Außenpolitik der USA mit großen Schmerzen von den traditionellen neokonservativen Positionen wegzubringen.

Ich meine, er hat schon vor langer Zeit den liberalen Interventionismus und die Verbreitung der Demokratie und so weiter aufgegeben. Das hat er in seiner ersten Amtszeit ganz offen getan. Aber die neokonservative Idee, dass man den Iran bekämpfen muss, dass man die Houthis in Sa’dah im Jemen und andere bekämpfen muss – das kann er einfach nicht. Er entfernt sich davon. Das ist das Ende. Nun, ich meine, wir stehen am Anfang des Endes der neokonservativen Dominanz in der US-Außenpolitik.

Und Trump verlagert sie hin zu einer traditionelleren Großmachtpolitik. Das ist der epochale Wandel, den er derzeit zu erreichen versucht. Natürlich hat er dabei enorme Schwierigkeiten. Die hatte er schon in seiner ersten Amtszeit. Wie um alles in der Welt konnte er hoffen, etwas in dieser Richtung zu erreichen, wenn er Leute wie John Bolton und andere dieser Art in sein Kabinett holte?

Der klassische John Bolton hat noch nie einen Krieg gesehen, der ihm nicht gefallen hat. Und die Neokonservativen dominierten. Dieses Mal war er etwas selektiver. Natürlich nicht ganz. Tulsi Gabbard ist offensichtlich die herausragende Persönlichkeit, die diese Tradition ablehnt.

Und so versucht Trump es – auf seine klassisch abstoßende, narzisstische und inkohärente Art und Weise. Aber die tiefe Einsicht, die er hat, ist die, die am Ende des Kalten Krieges, Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre hätte kommen müssen – viele würden sagen, hätte kommen müssen.

Wenn Sie sich erinnern, sagte Jeane Kirkpatrick, die Reagans Vertreterin bei den Vereinten Nationen war, damals: Warum werden die Vereinigten Staaten nicht einfach eine normale Großmacht? Mit anderen Worten: Geben Sie Ihre messianischen Ambitionen auf, Ihre Betonung Ihrer Einzigartigkeit, und sagen Sie einfach: „Nein, wir sind nur eine weitere Großmacht, wir sind eine weitere Handelsmacht. Und wenn ihr versucht, uns auszunutzen, werden wir euch mit Zöllen belegen“, und das dann auch tun.

Das war bereits in den 1980er Jahren ein Thema von Trump. Jeane Kirkpatricks Idee – dazu gibt es eine ganze Literatur – war also, die Außenpolitik der USA zu normalisieren.

Jetzt haben wir eine Person, die seit vielen Jahrzehnten die ungewöhnlichste Person an der Spitze der Vereinigten Staaten ist und versucht, das paradoxe Ergebnis zu erreichen, nämlich eine Normalisierung der US-Außenpolitik.

Aber genau das passiert gerade. Also eine Verlagerung von einer ideologischen Außenpolitik hin zu einer Großmachtpolitik, einer transaktionalen, merkantilistischen Politik – und so weiter –, so unfähig, inkohärent und inkonsequent das auch sein mag.

RADHIKA DESAI: Aber glauben Sie wirklich, dass Trump im Wesentlichen versucht, die Normalisierung – das, was Sie Normalisierung nennen – zu akzeptieren?

Ich erinnere mich an ein Buch, das in den 1970er Jahren von Richard Rosecrance geschrieben wurde: America as an Ordinary Country. Das wurde in den 70er Jahren geschrieben, zu einer Zeit, als die Vereinigten Staaten mit einer anderen Realität konfrontiert waren, sozusagen – mit der Niederlage im Vietnamkrieg, Stagflation usw., dem Verlust der Goldbindung des Dollars, den Europäern, die immer rebellischer wurden, und so weiter. Das war also ein anderer Kontext.

Aber Sie sagen, dass Leute wie Jeane Kirkpatrick versucht haben zu sagen, wir sollten eine normale Macht werden usw. Aber natürlich scheint mir das nicht ganz so zu sein, obwohl ich mich irren könnte.

Aber hier ist die Sache: Trump will immer noch Amerika wieder groß machen. Trump will immer noch die Welt dominieren. Trump will immer noch, dass der Dollar die Weltwährung ist – egal, wie sehr er auch möchte, dass er irgendwie seinen fantastischen Vorstellungen von der Reindustrialisierung Amerikas und so weiter dient.

In all diesen Punkten bin ich mir also nicht so sicher, ob Trump die USA wirklich zu einer Art Normalität zurückführen will. Oder was meinen Sie? Ich meine, es scheint mir sehr gut möglich, dass er, wie ich bereits sagte, diese leichtfertige Vorstellung hatte, er würde alle Probleme lösen.

Denn vergessen Sie nicht, dass er sich vom liberalen Establishment der Vereinigten Staaten abgrenzen will. Er hat immer gesagt: „Ihr habt den Krieg verursacht. Ich werde den Frieden schaffen. Ich bin der Deal-Maker. Ich werde euch zeigen, wie man wirklich Frieden schafft“ usw.

Aber jetzt merkt er, dass er das nicht kann. In gewisser Weise ist es also nicht so, dass er das, was er sich ursprünglich vorgenommen hat, erfolgreich umsetzt – wie Sie sagen, ziemlich inkohärent, wie es seine Art ist. Aber glauben Sie dennoch, dass er überhaupt eine Normalisierung der US-Außenpolitik will?

RICHARD SAKWA: Ja, ich meine, Sie haben absolut Recht. Aber was wir erleben, ist eine Entideologisierung. Er will immer noch, dass die Vereinigten Staaten die führende Großmacht bleiben – aber nicht als messianische Macht der Neocons oder der liberalen Vision, die sich leider in den letzten 20 Jahren herausgebildet hat.

Das will er also erreichen. Und eines der Elemente dafür ist die Annäherung an Russland. Und zum Teil ist das Teil der Kalkulation – dass man diese Annäherung an Moskau vollzieht und sich dann auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und das bedeutet nicht unbedingt Krieg mit China.

Denn natürlich betrachten alle strategischen Denker in Washington China als den wichtigsten Konkurrenten – wenn nicht sogar als Feind –, auf jeden Fall aber als die größte Bedrohung. So wie Japan in den 1980er Jahren, so ist heute China.

In gewisser Weise ist das also keine ideologische Haltung, sondern eine merkantile Haltung. Aber er versteht – vielleicht inmitten all des Trubels und der endlosen Polemik –, dass es für die Vereinigten Staaten letztlich keinen Sinn macht, sich die beiden anderen Großmächte der heutigen Welt zu entfremden.

Man versucht also, Russland von China abzuspalten, was natürlich ein aussichtsloses Unterfangen ist. Aber dennoch, um eine Annäherung zu erreichen und auf dieser Grundlage vielleicht den Krieg in der Ukraine zu beenden, der für Trump eine völlige Ablenkung von allen weitaus wichtigeren Dingen darstellt.

Das heißt, wie Sie sagen, die wirtschaftliche Dominanz der Vereinigten Staaten in der von Ihnen skizzierten Weise wiederherzustellen und natürlich auch ihre militärische und strategische Dominanz weltweit – aber nur als Platzhirsch unter vielen Hunden, die in der Meute der Großmächte, der Großmachtmeute, bellen.

RADHIKA DESAI: Wie würden Sie also Trumps außenpolitischen Ansatz von dem Ansatz unterscheiden, den Biden und Obama vor ihm verfolgt haben? Und wie unterscheiden Sie seinen Ansatz von dem Ansatz, den derzeit die Europäer verfolgen?

RICHARD SAKWA: Es ist faszinierend, dass Sie Obama erwähnen, denn was Trump tut – wie ich bereits mit Jeane Kirkpatrick und vielen anderen angedeutet habe –, ist etwas, das seit dem Ende des Kalten Krieges die Unterströmung der US-Außenpolitik ist. Und zwar, dass dieses System der Atlantischen Allianz, der politische Westen, seine Nützlichkeit überlebt hat.

Und Obama war ja bereits der erste US-Präsident, der in seiner Weltanschauung nicht vollständig europäisch geprägt war – ich meine damit natürlich nur seinen persönlichen Hintergrund –, sodass er nicht so sehr in das atlantische Bündnissystem eingebunden war. Und natürlich war er der Präsident, unter dessen Führung die „Hinwendung zu Asien“ begann. Es gab also bereits eine unterschwellige Strömung, und Trump führt sie nun zu ihrem logischen Ende.

Sie haben Biden erwähnt – absolut. Biden war, wie wir bereits erwähnt haben, ein klassischer, eingefleischter Politiker, der seit 50 Jahren in der US-Außenpolitik tätig war. Aber fast jede einzelne wichtige außenpolitische Entscheidung, die er getroffen hat, war falsch.

Und natürlich hat er, als er 2021 an die Macht kam, genau diese revanchistische Idee gegenüber Russland gestärkt – diese ganze erneute Verpflichtung gegenüber einem atlantischen Bündnissystem, das eigentlich schon vor 30 oder 40 Jahren ausgedient hatte.

Ich meine, Biden – wirklich eine ziemlich katastrophale Führung. Und ich denke, er wird wahrscheinlich als einer der schlechtesten US-Präsidenten aller Zeiten in die Geschichte eingehen.

Aber das bringt uns zur Europäischen Union und den europäischen Mächten. Es ist absolut faszinierend – nun ja, auf eine höchst beängstigende Weise –, diese Entwicklung zu beobachten.

Zunächst einmal war die Europäische Union meiner Vorstellung nach früher als Friedensprojekt gedacht – natürlich stark übertrieben –, aber dennoch war es im Grunde eine Idee, die Logik des Krieges auf dem europäischen Kontinent zu überwinden.

Heute ist natürlich das Gegenteil der Fall. Aus einem Wohlfahrtsprojekt ist ein Kriegsprojekt geworden. Und das können wir alle sehen. Und tatsächlich will sie den Krieg in der Ukraine bis zur endgültigen und vollständigen Niederlage Russlands fortsetzen.

Wie man überhaupt daran denken kann, dies gegen eine Atommacht zu tun, ist mir einfach unbegreiflich. Denn gegen eine Atommacht kann man letztendlich nicht gewinnen. Man muss verhandeln. Man muss bestimmte Bedingungen akzeptieren – in diesem Fall wäre das eine neutrale, nichtpaktgebundene Ukraine außerhalb der NATO. Und das würde in gewisser Weise die Lage entschärfen.

Die Europäische Union ist heute päpstlicher als der Papst. Das meine ich natürlich nicht wörtlich. Aber sie ist amerikanisierter als Amerika selbst. Wenn Trump also eine Entamerikanisierung betreibt, über die wir gleich sprechen werden, dann sieht sich Europa nun als Hüterin – erstens einer Reihe von Werten: des liberalen Internationalismus und der neokonservativen Vision, die nun die Vereinigten Staaten verlassen, aber in Europa eine sehr solide Heimat gefunden haben.

Und zweitens glaubt sie, dass sie diesen Krieg auf irgendeine seltsame Weise gewinnen kann – was ein Zeichen dafür ist, dass sie die strategische Realität verloren hat. Mit anderen Worten, sie ist zu einem ideologischen Projekt im schlimmsten Sinne des Wortes geworden. Damit meine ich die Verdinglichung einer Reihe von Prinzipien, die das tatsächliche Leben und die Realität nicht mehr lebendig widerspiegeln.

Mit anderen Worten: Sie treiben eine Reihe von Prinzipien bis zum Wahnsinn. Ich meine, jeder Beobachter würde sagen: Wie wollen Sie – ohne die Vereinigten Staaten – Waffen liefern? Sie haben fast nichts mehr. Wie wollen Sie eine Million 155-mm-Granaten liefern? Endlose Gespräche, vier Jahre, und Sie sind immer noch nicht weitergekommen, usw., usw.

Vor allem aber gibt es eine viszerale, gewalttätige Russophobie. Und das ist natürlich ein Erbe der osteuropäischen Staaten – vor allem Polens und der baltischen Republiken –, zu denen heute wieder Rumänien hinzukommt. Das liegt an der Art und Weise, wie sie in die Europäische Union integriert wurden, in der der Europäismus selbst zu einer Ideologie wurde und nicht mehr eine Realität, die darauf ausgerichtet war, öffentliche Güter zu erreichen: Frieden, Versöhnung, die Überwindung der Logik des Konflikts.

Kurz gesagt, die EU perpetuiert heute genau den Kalten Krieg – auf einer neuen Ebene –, den wir in der ersten Phase des Kalten Krieges gegenüber Russland nicht einmal hatten.

Sie wissen zum Beispiel, dass wir uns mitten in Friedensverhandlungen befinden. Russland sagt, es werde – wie in dem Telefonat mit Trump angekündigt – ein Memorandum über seine Positionen zum Frieden vorbereiten. Und die Ukraine tut nach endlosen Protesten dasselbe. Sie sprechen davon, dass sie im nächsten Monat oder so ein Dokument vorlegen werden und auf dieser Grundlage die in Istanbul begonnenen Verhandlungen fortsetzen wollen.

Das ist normal. Das nennt man Diplomatie. Und die Europäische Union scheint das völlig zu fehlen. Was tun sie also? Selbst während dies geschieht – also während Trumps Prozess funktioniert –, ich meine, wie das enden wird, wer weiß das schon? Aber es findet tatsächlich statt.

Und anstatt das zu unterstützen, beschließen sie jetzt dieses 17. Sanktionspaket. Und stecken damit tatsächlich einen Stock in die Speichen, um den Friedensprozess zu sabotieren.

Die Forderung nach einer bedingungslosen 30-tägigen Waffenruhe ist im Grunde genommen ein Missbrauch der Waffenruhe als Kriegsinstrument. Noch einmal: Wer sind diese Leute?

Nun, wir wissen, wer sie sind: Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, Kubilius und Radosław Sikorski aus Polen und all die anderen, und jetzt auch Friedrich Merz in Deutschland – ein viszeraler Russophob, dessen gesamte Karriere darauf basiert, die Vision der Ostpolitik zu leugnen – die alte Vision aus den späten 1960er Jahren, die Logik des Kalten Krieges zu überwinden.

Und mehr noch – eine Art Vision einer Annäherung zwischen Deutschland und Russland – früher der Sowjetunion.

RADHIKA DESAI: Ich meine, Sie haben gerade einen sehr interessanten Punkt angesprochen, denn ich habe – wie wir alle eigentlich – versucht, die Gründe für die offensichtlich selbstmörderische Politik Europas in der Ukraine zu verstehen.

Ich meine, die Europäische Union versucht nicht, gute Beziehungen zu Russland aufzubauen, um von billiger russischer Energie und so weiter zu profitieren, wie Merkel es eine Zeit lang versucht hat, sondern sie versucht im Grunde genommen, sich Russland zum Feind zu machen. Das ist wirtschaftlich selbstmörderisch. Es ist auch aus sicherheitspolitischer Sicht selbstmörderisch, denn der einzige Weg, sich nicht sicher zu machen, besteht darin, sich den mächtigsten Nachbarn zum Feind zu machen – und genau das tun sie.

Aber lassen Sie mich – ich frage mich auch. Sie haben also noch einen Aspekt hinzugefügt, indem Sie darauf hingewiesen haben – und ich stimme Ihnen zu –, dass die Bedingungen, unter denen die osteuropäischen Länder in die EU und in die NATO aufgenommen wurden, im Wesentlichen dazu geführt haben, dass sie jetzt, da so viele westeuropäische Länder selbst in einer politischen Krise stecken, zum Schwanz werden – zum osteuropäischen Schwanz –, der den europäischen Hund wedelt. Und so weiter. Ich denke, dafür spricht viel.

Und ich denke, man könnte auch argumentieren, dass Leute wie Merz, zumindest in gewissem Maße, eine gewisse Logik vertreten. Denn natürlich steckt Deutschland bis zum Hals in Osteuropa. Ich meine, wenn man nach Osteuropa fährt, sieht man überall deutsche Wirtschaft. Und deshalb wollen sie die Osteuropäer bei Laune halten. Und der einfachste Weg, das zu erreichen, ist, ihnen im Grunde genommen die gleiche alte Geschichte zu erzählen: „Oh, ihr wurdet von den Russen unterdrückt, und jetzt haben wir euch befreit, und wir werden euch niemals wieder zurücklassen“, und so weiter.

Sie haben also dieses Element hinzugefügt. Und dieses Element sollte auch kontrastiert werden – so wie Sie zuvor Biden und Trump kontrastiert haben. Die derzeitige europäische Führung sollte mit Merkel kontrastiert werden, die offenbar ernsthafte Anstrengungen unternommen hat, um etwas zu erreichen.

Und denken Sie daran, dass es sogar zu Beginn der militärischen Sonderoperation Olaf Scholz und Emmanuel Macron waren, die zwischen Europa und Russland hin- und herreisten, um zu versuchen, Frieden zu stiften. Aber am Ende waren es natürlich die Amerikaner – nun ja, Biden und die Biden-Regierung, Boris Johnson und natürlich, da bin ich mir sicher, mit einer gehörigen Portion osteuropäischer Einflussnahme –, die dieses Abkommen sabotiert haben, das den Krieg in seinen ersten Monaten hätte beenden können.

Dieser Aspekt ist also sehr positiv.

Aber ich möchte Ihnen auch noch etwas anderes mitteilen. Denn meiner Meinung nach gab es einen sehr interessanten Artikel in der Financial Times, den ich Ihnen gleich vorlesen werde.

Und was ich daraus schließen möchte, ist: Halten Sie es für möglich – lassen Sie mich das anders formulieren. Glauben Sie, dass es möglich ist, dass die Europäer abwarten? Dass sie glauben, Trump wird nicht wieder kandidieren oder die nächsten Wahlen verlieren, und dann wird es eine „normalere“ – was sie als normaler betrachten würden – Führung in den Vereinigten Staaten geben? Und dann wird alles gut und sie können wieder von vorne anfangen. Und alles, was sie tun müssen, ist, bis dahin durchzuhalten?

Das ist also die Geschichte, die vor ein paar Tagen, am 25. Mai, in der Financial Times erschienen ist. Es ist ein sehr langer Artikel mit dem Titel „Expect No Miracle“ (Erwartet kein Wunder), der im Wesentlichen ein Zitat von Valerii Zaluzhnyi ist, auf das ich gleich noch zurückkommen werde. Und dann heißt es: Die Ukraine bereitet sich auf die Sommeroffensive Russlands vor.

Und was darin steht – abgesehen von der üblichen Russophobie und so weiter – sind drei Dinge, die ich erwähnen möchte.

Das erste ist, dass sie klar erkennen, dass die ukrainische Armee erschöpft ist, dass diese Erschöpfung und Frustration sich in den Reihen ausbreiten, dass die Moral bröckelt, und dass sie sogar erkennen, dass das Problem in der mangelhaften Planung der obersten Führungsebene des ukrainischen Militärs liegt, die Männer in Gefahr schickt.

Und dann wird dieser Mann zitiert – Alexander Shirshyn –, der gesagt haben soll:

In den letzten Monaten habe ich das Gefühl, dass wir ausgelöscht werden, dass unser Leben als Wegwerfware betrachtet wird.

Er sagt, die Probleme seien systemisch, nicht persönlich. Er drängt auf eine nüchterne Neubewertung der operativen Kapazitäten und eine Strategie, die der Realität auf dem Schlachtfeld entspricht.

Dass die FT – die so russophob ist, wie man nur sein kann – überhaupt zugibt, dass es Probleme auf ukrainischer Seite gibt, ist sehr interessant.

Der zweite Punkt ist, dass sie Schwierigkeiten bei der Rekrutierung haben. Obwohl sie versucht haben, neue Soldaten zu rekrutieren, können sie nicht wirklich mit den russischen Zahlen mithalten. Und sie sagen sogar – sie wiederholen eine Geschichte, die ich bisher nur in den Nicht-Mainstream-Medien gehört habe –, dass Rekrutierungsbeamte nicht registrierte Männer von der Straße holen und sie in Transporter stopfen usw.

Und schließlich – das ist der entscheidende Punkt, das Zitat von Zaluzhnyi – sagt er, er habe am Donnerstag vor einem Londoner Publikum gewarnt:

Man solle kein Wunder erwarten, das Frieden in die Ukraine bringen werde.

Im Grunde genommen heißt das also: Wir stellen uns auf einen langen Kampf ein.

Also – entschuldigen Sie, dass ich etwas aushole –, aber Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Bitte kommentieren Sie das.

RICHARD SAKWA: Ja, ich habe drei Anmerkungen. Vielen Dank dafür.

Der erste bezieht sich auf unsere europäischen Staats- und Regierungschefs. Sie haben völlig Recht, dass Macron und Scholz kurz vor Kriegsbeginn – Anfang 2022 und ganz zu Beginn – eine sehr persönliche Verpflichtung eingegangen sind, um zu versuchen, Verhandlungen zu führen. Und dafür applaudiere ich ihnen. Normalerweise applaudiere ich ihnen nicht, aber in diesem Fall tue ich es. Natürlich hat jeder, der Gespräche führt und versucht, Frieden und Diplomatie zu erreichen, meine Unterstützung.

Was sich jedoch gezeigt hat, ist, dass ihre Bemühungen absolut nichts bewirkt haben. Zunächst einmal haben sie Putin nichts angeboten. Sie haben die beiden Verträge ignoriert, die er im Dezember vorgelegt hat: einen neuen Sicherheitsvertrag, der dort ansetzte, wo Medwedew 2008 und 2009 begonnen hatte, und sogar auf die Ideen Gorbatschows von ganz am Anfang zurückgriff. Aber sie sind nicht darauf eingegangen. Sie haben also geredet – aber das hat nur die Ohnmacht dessen gezeigt, was ich heute als „Altmächte“ in Europa bezeichne. Sie sind Altmächte – genau wie die Altmedien. Sie haben ihre Ausstrahlung verloren, um es mit modernen Worten zu sagen.

Und diese Leute – Macron, Scholz – sie haben nur auf der Stelle getreten, weil die Entscheidungen letztendlich in Washington getroffen wurden. Und eine Entscheidung war gefallen. Es war natürlich nicht einmal Biden. Es war nicht einmal Blinken. Wir wissen, wer es war: Jake Sullivan.

Jake Sullivan – wenn die Geschichtsbücher geschrieben werden, womit ich gerade beginne – ist letztendlich die éminence grise hinter diesem Krieg. Er ist ein virulenter Russophob. Er war natürlich derjenige, der Russiagate ins Leben gerufen hat, was den Krieg verhindert hat. Mit anderen Worten, er ist wirklich wie der Brzezinski – der Zbigniew Brzezinski – unserer Zeit. Wirklich hart.

Das ist also der erste Punkt: Es zeigt einfach, wie marginal Europa – oder die europäischen Staats- und Regierungschefs – für das Schicksal ihres eigenen Kontinents sind. Und das ist für mich eine Katastrophe. Ich warne davor seit 20 Jahren.

Man muss sich nicht unbedingt als Gaullist oder Gorbatschow-Anhänger bezeichnen. Aber man muss einfach sagen, dass diese Vision von Mitterrand – sogar seine Idee einer „Konföderation Europas“ –, dass der europäische Kontinent Verantwortung für sein eigenes Schicksal übernimmt, und zwar auf einer pan-kontinentalen Ebene von Lissabon bis Wladiwostok, das dringendste und wichtigste Merkmal unserer heutigen Politik ist – sicherlich unserer europäischen, unserer regionalen Politik.

Wie wir dorthin gelangen, weiß ich absolut nicht. Aber zumindest habe ich eine Vorstellung davon.

Was die europäischen Staats- und Regierungschefs angeht, die derzeit abwarten, stimme ich vollkommen zu. Sie glauben, dass Trump nicht wiedergewählt werden kann – nun ja, technisch gesehen kann er 2028 nicht mehr kandidieren – und halten dies daher für einen Sturm, der vorübergehen wird, nach dem alles wieder beim Alten sein wird.

Und natürlich leben sie in einer Illusion, denn wir wissen natürlich nicht, was 2028 passieren wird. Aber Trump baut diesmal tatsächlich mögliche Nachfolger auf. Und mit der Wahl von J.D. Vance ist das ganz klar eine Möglichkeit. Wer weiß? Wir können die Zukunft nicht vorhersagen.

Mit anderen Worten: Das Fieber, von dem sie hoffen, dass es abklingt, ist in Wirklichkeit ein Fieber, das sie erfasst hat. Und sie sind das Symptom dieses Fiebers. Sie sind Teil der Krankheit. Deshalb wird es nicht enden.

Denn was wir sehen, ist ein Verfall – auf den Sie bereits angespielt haben –, der Verfall der inneren Kohärenz und der Verbundenheit mit den eigenen normativen Prinzipien.

Und wir haben das so ungeheuerlich bei den Wahlen in Rumänien gesehen – die Aufhebung des Urteils vom November, Kelemen Hunor. Und dann natürlich die Lügen, die weiter verbreitet wurden und die zum Zeitpunkt der Wahlen täglich in den britischen Massenmedien zu lesen waren – dass Russland sich in diese Wahlen eingemischt habe. Dabei wissen wir – und jeder weiß –, dass diese TikTok-Tweets und so weiter von der Nationalen Liberalen Partei dort platziert wurden. Mit anderen Worten, von einer anderen oppositionellen Kraft. Aber wenn man in diesem Land arbeitet, ist das eine allgemein bekannte Tatsache.

Und dennoch zeigt die Tatsache, dass die britischen Medien – ich weiß nicht, wie es in den USA aussieht – diese bekannte Tatsache einfach ignorieren, letztlich die Bankrotterklärung dieser Leute.

Und zum Schluss noch ein Wort zur aktuellen militärischen Lage in der Ukraine. Auch hier gilt letztendlich – ich habe immer daran geglaubt, und wir alle glauben daran –, dass diese Probleme nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden können, sondern dass Diplomatie erforderlich ist.

Aber vielleicht zeigt uns dieser Krieg, dass wir uns geirrt haben – dass letztendlich der Ausgang des Krieges entscheidend sein wird und die Dinge endgültig klären wird.

Und was wird er klären? Er wird natürlich die NATO diskreditieren – für immer. Er wird diese europäischen Staats- und Regierungschefs diskreditieren, die sich weit über den Zeitpunkt hinaus für einen Krieg engagiert haben, an dem eine realistische Aussicht auf die Erreichung dieser Ziele – die Wiederherstellung der Grenzen von 1991, die Aufnahme der Ukraine in die NATO und so weiter – einfach nicht mehr realistisch ist.

Moskau hat vor Jahren gesagt, dass es das nicht akzeptieren werde. Es hat einen schrecklichen Krieg begonnen. Wir sind uns alle einig, dass Kriege absolut schrecklich sind. Aber um es klar zu sagen: Moskau hat gesagt: „Wir bluffen nicht.“ Und es hat nicht geblufft.

Die Vorstellung, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs immer noch glauben, diese Ziele erreichen zu können – ich meine, natürlich muss Selenskyj das. Seine Hardliner – seine Ultranationalisten –, die durch die Maidan-Revolution gestärkt wurden, inspiriert, gefördert und organisiert von Biden, Nuland und anderen, haben Kräfte in der Ukraine gestärkt.

Was nun – um wieder Ihre Analogie zu verwenden – dazu geführt hat, dass der Westen … dass der ukrainische Schwanz mit dem europäischen und atlantischen Hund wedelt.

Sie haben sich nun in allerlei Widersprüche verstrickt, was vielleicht ein Grund für die gewalttätige Sprache ist – sie erkennen ihre eigene Sinnlosigkeit und ihre eigene intellektuelle und politische Bankrotterklärung. Also machen sie weiter.

Und ja, eine Sommeroffensive – wie Sie in den Medien hier sehen können – sie sagen, dass die russischen Streitkräfte sich so langsam bewegen und so weiter. Nun, wir werden sehen. Offensichtlich verändert der Drohnenkrieg die Natur der Kriegsführung. Wir haben Angriffe gesehen – die Angriffe dieses Wochenendes – sie waren gegenseitig.

Russland hat zwar einen großen Angriff auf Kiew und andere Städte durchgeführt. Aber ebenso hat die Ukraine mehrere hundert Drohnen in Richtung Moskau gestartet – einige davon vielleicht von ukrainischen Agenten innerhalb Russlands.

Mit anderen Worten: Drohnenkrieg – und sehr bald werden wir über KI-gesteuerte Drohnen sprechen, mit viel größerer Reichweite, viel mehr Leistung und viel mehr Intelligenz. Die Art der Kriegsführung wird sich also verändern.

Und letztendlich – warum sollte dieser Krieg letztendlich dort bleiben? Was hindert diese Drohnen daran, eines Tages nach Polen zu fliegen? Oder noch weiter nach Westen? Wenn sie 2.000 Kilometer fliegen können – wer weiß?

Wir müssen das wirklich zum Ende bringen. Und das ist es, was Trump – wieder einmal ein so fehlerhafter Mensch – in bestimmten Fragen besser versteht als wahrscheinlich jeder andere.

Das zeigt nur, wie schrecklich unsere Zeit ist.

RADHIKA DESAI: Ich möchte eine große Frage zu Russland und eine kleinere Frage zur Ukraine stellen – aber bevor ich das tue, zwei kurze Anmerkungen.

Also, erstens, noch einmal zu dieser Sache mit dem unvollkommenen Gefäß und Trump. Ich meine, ich weiß es wirklich noch nicht. Wissen Sie, im Moment sagt er solche Dinge wie „Putin ist verrückt“ usw., und ich bin mir überhaupt nicht sicher, in welche Richtung er sich wenden wird.

Denn ich erinnere mich, dass selbst nach der Standpauke, die er und J.D. Vance Zelensky im Weißen Haus verpasst haben, als alle dachten, dass es vorbei sei, dass die Vereinigten Staaten die Ukraine nicht mehr unterstützen würden usw., seitdem viel Schwanken zu beobachten war.

Und außerdem denke ich, dass, wenn Trump jetzt so handelt – solche negativen Dinge über Russland sagt –, mir nicht klar ist, ob er wirklich versuchen wird, Frieden zu stiften. Und wenn er nicht versucht, Frieden zu stiften, wird er dann einfach nonchalant – ohne sich darum zu kümmern – den Krieg fortsetzen?

Denn letztendlich bringt das seinen Kumpanen im militärisch-industriellen Komplex und so weiter viel Geld ein, auch wenn Menschen sterben usw.

Aber der wichtigere Punkt ist, dass – wissen Sie, die Europäer – ich habe noch eine kleine Grafik, die ich Ihnen schnell zeigen kann. Wie Sie sehen, haben die Europäer offenbar ihre Bemühungen verstärkt.

Hier sehen Sie eine Grafik, die bis zum ersten Quartal 2022 zurückreicht und den Beitrag der Vereinigten Staaten in Dunkelblau und den Europas in Hellblau zeigt. Und Sie sehen hier, dass im letzten Jahr 2024 – natürlich wusste Biden, dass er aus dem Amt scheiden würde – er die Ukraine mit allem versorgte, was er ihnen geben konnte.

Seitdem ist der amerikanische Beitrag – zumindest laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft – jedoch auf fast null geschrumpft. Unterdessen halten die Europäer sozusagen die Stellung.

Aber wie Sie zu Recht anmerken, ist die Fähigkeit der Europäer, die Ukraine zu versorgen, nicht so groß.

Allerdings gibt es noch zwei weitere Aspekte. Zum einen hat Merz im Wesentlichen eine neue Industriepolitik verkündet, die sich auf den militärisch-industriellen Komplex – also den Ausbau der Rüstungsindustrie – konzentrieren wird.

Was halten Sie davon? Das wird sicherlich ihre Kapazitäten zur Herstellung von Waffen erhöhen.

Aber noch wichtiger ist, dass ich immer gedacht habe, wenn die Europäer viel mehr Geld für ihr Militär ausgeben würden, würde sich meiner Meinung nach die gesamte Gleichung innerhalb der NATO ändern. Warum sollten sie Befehle aus Washington entgegennehmen?

Wenn sie das Geld ausgeben, hat derjenige, der die Musik bezahlt, auch das Sagen. Wenn die Europäer einen viel größeren Teil der Kosten tragen, werden sie definitiv ein Mitspracherecht bei der Führung der NATO, ihren Prioritäten usw. fordern.

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung?

RICHARD SAKWA: Wissen Sie, in Europa gibt es eine Verschiebung hin zu dem, was man jetzt als militärischen Keynesianismus bezeichnet – Russland verfolgt diesen Kurs natürlich schon seit einigen Jahren. Nun sagen die Leute, dass das eigentlich gar keine so schlechte Idee ist. Natürlich befindet sich Russland mitten in einem Krieg.

Dass die Europäer das tun, ist ein Zeichen ihrer eigenen intellektuellen und politischen Erschöpfung. Wenn das das Beste ist, was sie zustande bringen …

Aber die Folgen könnten enorm sein, denn Westeuropa ist von Kriegsrausch erfasst. Und wie Sie wissen, sagen all diese deutschen und anderen Generäle – auch der dänische und der niederländische –: „Wir sollten uns auf einen Krieg mit Russland innerhalb der nächsten fünf Jahre vorbereiten.“ Das ist fast undenkbar. Mit einer Atommacht. Man fragt sich immer wieder: Haben diese Leute den Verstand verloren?

Aber wie Sie sagen, ist es für sie nützlich, weil es sie aus einer wirtschaftlichen Sackgasse herausholt. Und natürlich freut es die Vereinigten Staaten, bis zu 5 % auszugeben. Es ist also ein weiterer Versuch, den zornigen Gott jenseits des Atlantiks zu besänftigen.

Gleichzeitig wird endlos über die strategische Autonomie Europas gesprochen, die seit vielen, vielen Jahren im Hintergrund steht. Aber wir erleben eine historische Entkopplung der beiden Flügel des atlantischen Bündnissystems.

Es war ein Shibboleth, ein Glaubensbekenntnis für über – nun ja, für 80 Jahre, natürlich in Kriegszeiten –, aber seitdem wurde es nach 1947, dem Kalten Krieg, und dann 1949, dem Washingtoner Vertrag, neu geschmiedet. Aber wir erleben das Ende des politischen Westens. Er entkoppelt sich jetzt und geht weiter.

Und die Dynamik dahinter – Sie haben einige Elemente dafür genannt. Einer davon ist, dass Europa, wenn es sich wiederbewaffnet, militärisch nicht mehr strategisch von Washington abhängig ist, was seine Sicherheit angeht.

Das wirft natürlich die heikle Frage der Atomwaffen auf. Macron hat bereits in seiner typisch bombastischen und großspurigen Art, die fast an Johnson erinnert, gesagt, dass über eine Europäisierung der französischen Atomwaffen diskutiert werden könne – was wirklich beängstigend ist. Und auch in Deutschland wird über eine Nuklearisierung diskutiert.

Das kommt also wieder. Und natürlich gehört zu Bidens schrecklichem Vermächtnis, dass er den Krieg Trump-sicher gemacht hat und Europa vier Jahre lang in diesen Krieg hineingezogen hat, auch die Stationierung von nuklearen – oder taktischen – Mittelstreckenraketen in Deutschland ab 2026. Das ist eines der wichtigsten historischen Ereignisse unserer Zeit.

Wenn Sie sich an die Euromissile-Krise der 1980er Jahre erinnern – aber diesmal fast ohne einen Mucks. Und das ist ein weiteres Zeichen dafür, wie die Politik heute aussieht – echte kontroverse Politik ist im europäischen Kontext zurückgegangen.

In den Vereinigten Staaten gibt es weitaus mehr Debatten und Aktivismus, eine weitaus lebhaftere Öffentlichkeit als in unserem fast moribunden politischen Leben. Es gibt einige Anzeichen: Die Stop the War Coalition ist aktiv, die CND arbeitet noch, und es gibt viele, viele Organisationen – die International Manifesto Group, um nur eine zu nennen – und natürlich noch andere.

Es ist also nicht völlig tot. Aber wo ist dieses Europa? Wo sind diese großen Führungspersönlichkeiten? Wo ist die riesige europäische Bewegung für nukleare Abrüstung aus den frühen 1980er Jahren? Heute gibt es fast nichts mehr davon.

Die Friedensbewegungen – ja, es gibt sie noch –, aber sie sind viel schwächer geworden. Die Kirchen selbst – trauen sie sich noch, ihre Stimme zu erheben? Nein. Sie wurden eingeschüchtert und sind von Identitätspolitik und so vielem anderen aufgezehrt worden.

Ja, es ist wirklich eine schwierige Situation.

Was Trump angeht, der sich aus dem Konflikt zurückzieht – er mag es versuchen. Aber letztendlich werden die Vereinigten Staaten … ja, er persönlich mag sich weniger engagieren. Aber andererseits strebt er immer noch nach dem Nobelpreis für den Frieden. Das erscheint ziemlich bizarr – aber so ist es nun mal.

Aber selbst jetzt, während wir hier sprechen, finden genau in diesem Moment Gespräche mit dem Iran statt. Und ich sage es noch einmal: Das ist besser als alles, was wir in den letzten 40 Jahren gesehen haben.

Leider verhängt er noch mehr Sanktionen – gegen Kuba, gegen Venezuela und so weiter.

Aber – ja – noch ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang: Ich habe neulich in der Online-Zeitschrift UnHerd einen sehr guten Artikel darüber gelesen, wie schwach die militärische Macht der USA ist.

Angeblich haben sie elf atomgetriebene Flugzeugträger. Aber laut diesem Artikel sind höchstens vier davon einsatzfähig.

Und sie weisen auch darauf hin – was eigentlich nicht erwähnt werden müsste –, dass Großbritannien zwei hat, aber effektiv keine, weil sie keine Flugzeuge haben, kein Personal und die Hälfte der Zeit nicht einmal funktionsfähig sind.

Und natürlich die Vorräte an diesen Raketen und die Vorräte an Patriot-Luftabwehrsystemen – wie viele Milliarden wollen sie für diesen goldenen Schutzdom für die Vereinigten Staaten ausgeben?

Wieder ein Fantasieprojekt. Und es ist fast wie Brot und Spiele am Ende des Römischen Reiches – in den letzten Tagen, als diese Torheiten das Reich im wahrsten Sinne des Wortes ergriffen. Sie gehen unter in einem Strudel aus Verdorbenheit und Inkompetenz.

RADHIKA DESAI: Oder, wenn ich es etwas anders formulieren darf: Man kann nicht erwarten, dass deindustrialisierte, finanzialisierte Länder Kriege führen können. Ich meine, womit sollen sie kämpfen? Mit der Schaffung von leichtem Geld? Mit Anleihen? Mit einer Inflation der Vermögensmärkte? Alles, was sie haben, sind Blasen. Sie sind nicht in der Lage, irgendetwas herzustellen.

Aber während Sie sprachen, hatte ich dieses lebhafte Bild vor Augen, wie Kaja Kallas mit dem Finger auf dem Atomknopf sitzt. Und ich dachte: Oh je – mir lief ein Schauer über den Rücken. Können Sie sich vorstellen, dass diese kriegstreiberische Person, die absolut keine Ahnung von den Folgen ihrer Worte hat, tatsächlich den Finger auf dem Atomknopf hat? Ich meine, das ist wirklich, wirklich beängstigend. Aber genau da stehen wir.

RICHARD SAKWA: Nun, nur um das zu sagen – Liz Truss, erinnern Sie sich? Ihr wurde die normale Frage gestellt: „Wären Sie bereit, davon Gebrauch zu machen?“ Natürlich weicht man da aus. Aber sie sagte: „Ja, klar, ich würde das gerne tun.“ In diesem Moment wird einem der Niedergang der westlichen Eliten und Führungskräfte bewusst.

RADHIKA DESAI: Die Qualität der politischen Führung im Westen – absolut – wir kratzen den Boden des Fasses.

Also, eine kurze Frage zur Ukraine, dann eine große Frage zu Russland, und dann sollten wir zum Ende kommen, weil wir uns der Stunde nähern.

Aber – die kurze Frage zur Ukraine lautet eigentlich: Es gibt so viele Probleme. Wir haben gerade die Frage der Kampfkraft der Ukraine betrachtet. Es gibt längerfristige Probleme – wie die Tatsache, dass die Führungsstärke von Selenskyj in Frage gestellt wird. Selenskyj bleibt nur an der Macht, weil er ein ziemlich drakonisches Verbot oppositioneller Parteien verhängt hat und so weiter.

Also wirklich – wohin geht Ihrer Meinung nach die Ukraine? Wo steht sie derzeit und wie sind ihre Aussichten?

Und dann werde ich Ihnen die größeren Fragen stellen, die wirklich Russland selbst betreffen.

RICHARD SAKWA: Wenn das die kleine Frage ist, sollte ich mich besser auf die große vorbereiten!

Also, ja – wohin geht es? Alle Vorhersagen sind natürlich falsch.

Sicher, die Moral – wie Sie bereits erwähnt haben – ist angeschlagen. Und ganz einfach gesagt reichen die personellen und materiellen Ressourcen der Ukraine nicht aus, um den Krieg auf unbestimmte Zeit fortzusetzen. Dennoch halten sie die Stellung. Nach einigen Schätzungen hat die Ukraine immer noch etwa 800.000 Mann an der Front. Offensichtlich sind einige von ihnen schon seit – nun, ich wollte sagen Jahren, was außergewöhnlich ist – dort, während Russland eine Rotation durchführt. Russland hat etwa 650.000 Mann, und dennoch, wie Sie sagen, verfügt es über bedeutende Reserven.

Und sie drängen entlang der gesamten Front vor – sie drängen in Sumy vor, sie drängen anderswo vor. Aber im Moment liegt der Vorteil aufgrund der Drohnen bei den Verteidigern. Und natürlich auch bei der Ukraine.

RADHIKA DESAI: Ich möchte Ihnen diese Karte zeigen. Sie wurde in der FT veröffentlicht. Ja, bitte fahren Sie fort.

RICHARD SAKWA: Ja, nein, das ist hilfreich. Wie Sie sehen können, gibt es überall kleine Vorstöße. Rot zeigt, wo sie vorrücken und versuchen, sich aus den Gebieten Kursk und Belgorod im Norden zurückzuziehen.

Also – ja, wohin geht es?

Das hängt von der Sommeroffensive ab – der Militäraktion. Ich habe bereits den Eindruck – wenn man einige dieser Expertenanalysen liest –, dass von einer Großoffensive in diesem Sommer die Rede ist, von einer Schwächung der ukrainischen Positionen, mit der niemand wirklich rechnet.

Einige haben vorhin die Analogie zum Vormarsch der Deutschen im März 1918 gezogen. Sie rückten vor, waren natürlich bis zum Sommer erschöpft und brachen im Herbst zusammen. Ein Zusammenbruch nach deutschem Vorbild nach vier Jahren Krieg – und wir befinden uns jetzt im vierten Kriegsjahr – ist also nicht ausgeschlossen.

Aber ich bin mir nicht sicher, wie wahrscheinlich das ist, denn es gibt diese radikalen ukrainischen Nationalisten. Sie tun alles – Sie haben es bereits erwähnt –, sie zwingen Menschen auf der Straße, sich zu melden, und schicken sie an die Front.

Aber dies ist ein Zermürbungskrieg. Und Russland verfügt letztlich über mehr Ressourcen, um einen solchen Krieg zu gewinnen. Im Moment geht es nicht um Territorium, sondern darum, die ukrainischen Streitkräfte zu schwächen.

Ein Zusammenbruch bis zum Ende des Jahres ist also nicht ausgeschlossen. Und diese Möglichkeit bedeutet natürlich, dass der Frieden dann durch eine Art Abkommen zustande kommen würde – Ende des Jahres oder im ersten Quartal 2026.

RADHIKA DESAI: Mit einer neu gebildeten Führung – denn mir scheint, dass zumindest eines der größten Hindernisse für ein Friedensabkommen derzeit darin besteht, dass die Ukrainer keine glaubwürdige Regierung haben, mit der Russland ein tragfähiges Abkommen schließen kann. Ein Abkommen, das eingehalten wird – eine Vereinbarung, die respektiert wird. Das ist wirklich faszinierend.

RICHARD SAKWA: Ich unterbreche Sie kurz, um zu sagen, dass das natürlich auch für die Verbündeten von Selenskyj gilt – die westeuropäischen. Paradoxerweise ist also wieder einmal Donald Trump der Einzige, der Frieden garantieren könnte. Aber natürlich ist seine Amtszeit begrenzt.

Wenn also Russland – nun, wer ist dann der Garant? Und deshalb brauchen wir externe Kräfte: China, Brasilien, Südafrika – andere angesehene globale Führungskräfte – müssten letztendlich dafür sorgen, dass es eingehalten wird.

Mit Trump sind die Vereinigten Staaten unverzichtbar, weil das dem Ganzen Legitimität verleihen würde. Und das würde ihm Kraft verleihen – für die Ukrainer selbst.

RADHIKA DESAI: Das ist wirklich faszinierend. Denn die Europäer haben alles getan, um sich selbst als ernstzunehmender Gesprächspartner für Russland zu diskreditieren. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu.

Kommen wir nun zu Russland. Grundsätzlich scheint mir, dass das 17. Sanktionspaket Russland natürlich kein bisschen schaden wird. Russland ist ziemlich sanktionssicher geworden. Russlands Bündnis mit China läuft auf Hochtouren. Putins Legitimität im eigenen Land ist sehr stark – im Gegensatz zu der von Selenskyj oder sogar Trump oder jedem anderen westlichen Staatschef, der mir einfällt.

Gleichzeitig stellt sich die Frage: Was sind Russlands Ziele? Wie stehen die Aussichten, dass diese Ziele erreicht werden?

Bevor Sie darauf antworten, möchte ich Ihnen noch ein paar Punkte mit auf den Weg geben. Denn obwohl Putin selbst nichts davon sagt, gibt es Elemente in der russischen Regierung – mit oder ohne seine Zustimmung –, die zwei Dinge sagen, die ich äußerst faszinierend finde.

Der ehemalige Präsident Medwedew hat eine Karte veröffentlicht, auf der er im Wesentlichen zeigt, dass alle vier westlichen Provinzen plus die Krim mehr oder weniger Teil Russlands bleiben oder Teil Russlands werden. Und dann wird der Rest der Ukraine – alles außer dem blauen Teil ganz im Westen – zu einer Pufferzone. Was auch immer das bedeutet.

Aber ich glaube, dass diese extrem maximalistische Forderung gestellt wird, damit alles, was Putin danach tut, im Vergleich dazu sehr vernünftig klingt.

Und dann gab es noch etwas wirklich Interessantes: Ein Berater des Präsidenten namens Anton Kobyakov hat erklärt, dass die Sowjetunion illegal aufgelöst wurde. Und er argumentiert übrigens nicht völlig abwegig.

Er sagt im Wesentlichen, dass die einzige Instanz, die die Sowjetunion – die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken – hätte auflösen können, die Instanz gewesen wäre, die sie geschaffen hat. Und da die Sowjetunion durch ein Treffen der Präsidenten Russlands, Weißrusslands und der Ukraine aufgelöst wurde, sei dies rechtlich nicht wirklich haltbar.

Das wird jedenfalls so dargestellt. Und wenn dies dann in den westlichen Medien breit berichtet wird, werden sich die westlichen Medien natürlich darauf stürzen und sagen: „Wir haben euch ja gesagt, dass Putin versucht, die Sowjetunion wiederherzustellen“ usw.

Was glauben Sie angesichts all dieser Hintergründe, was Präsident Putin jetzt tut? Was versucht er zu erreichen? Und wie stehen seine Erfolgsaussichten?

RICHARD SAKWA: Wenn ich auf diesen letzten Punkt – oder vorletzten Punkt – eingehen darf: Ich finde diese Debatte, die plötzlich über die Legitimität und Rechtmäßigkeit der Auflösung der Sowjetunion entstanden ist, absolut faszinierend. Und ich möchte noch einen Punkt hinzufügen, der in diesem Zusammenhang diskutiert wird: dass die Unabhängigkeitserklärung der Ukraine ebenfalls illegal war.

Sie haben ihre Unabhängigkeit – wenn ich mich nicht irre – am 24. oder 26. August 1991 nach dem gescheiterten Putsch in Moskau erklärt. Nach dem damaligen sowjetischen Recht musste dies jedoch durch ein Referendum bestätigt werden. Und das gab es nicht – es gab zwar ein nachträgliches Referendum am 1. Dezember, aber das ist etwas ganz anderes. Wie auch immer, lassen wir das den Juristen überlassen, aber es ist interessant, dass diese Debatte stattfindet.

Aber noch einmal, um es klar zu sagen: Sie haben absolut Recht. Ob Russland … nun ja, Sanktionen sind schädlich. Und natürlich gibt es in Moskau viel Prahlerei und Chuzpe: „Nur zu. Das Letzte, was wir wollen, ist, dass diese Sanktionen aufgehoben werden.“ Natürlich sind sie schädlich. Ich meine zum Beispiel das Fehlen von Direktflügen und so vieles mehr – die Probleme beim Technologietransfer, die finanziellen Hindernisse und so weiter.

Aber Ihr Hauptargument ist natürlich richtig. Die russische Wirtschaft ist im letzten Jahr um 4,2 % gewachsen, im Jahr davor um 3,7 %. In diesem Jahr wird das Wachstum deutlich geringer ausfallen – und zwar bewusst, weil die Wirtschaft überhitzt war. Deshalb versuchen sie, sie zu beruhigen.

Ja, das Haushaltsdefizit sollte 0,5 % betragen, aber aufgrund des Rückgangs der durchschnittlichen Ölpreise wird nun mit 65 Dollar pro Barrel statt wie zuvor mit 70 Dollar gerechnet und so weiter. Ja, es wird schwierig werden. Es wird ein Haushaltsdefizit von 1,7 % geben, was im Vergleich zu den USA und Großbritannien verschwindend gering ist.

Und sie haben Ressourcen. Ich glaube also nicht, dass wir vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch stehen. Die politische Stabilität ist gegeben. Putin erfreut sich nach wie vor einer stratosphärischen Popularität. Und ja, es ist schwierig, all dies in einem relativ autoritären System in Kriegszeiten einzuschätzen, aber dennoch glaube ich, dass jeder, der dort ist, weiß, dass sie immer noch bei über 70 % liegt, was erstaunlich ist.

Wir rechnen also derzeit nicht mit einem Zusammenbruch des Regimes in Russland. Und diejenigen, die von einer „Dekolonisierung“ Russlands sprechen und sagen, dass sich die ethnischen Republiken und so weiter abspalten werden – das glaube ich nicht. Ich denke, es gibt Stabilität.

Die Allianz mit China hält fest. Und natürlich rechnet Peking damit, dass sie selbst an der Reihe sind, wenn Russland fällt. Und das ist in Washington ganz klar. Also denken sie natürlich: Wir müssen Russland so gut wie möglich stützen, denn danach sind wir dran.

Was wiederum eine Torheit der aktuellen Strategie des US-Imperiums ist. Sie sagen ganz offen: „Wir müssen die Russland-Angelegenheit abschließen, damit wir uns China widmen können.“ Nun, in Peking sind sie nicht dumm. Natürlich leisten sie vielleicht heimlich mehr Unterstützung – Dual-Use-Technologie und so weiter – als wir wissen.

Sie haben also in allem völlig Recht.

Und einige in Russland stellen diese supermaximalistischen Forderungen, und es gibt eine recht interessante Debatte. Und tatsächlich herrscht unter diesen Leuten das Gefühl, dass der ukrainische Staat sein Existenzrecht verloren hat. Das ist eine supermaximalistische Position, die ich sicherlich nicht teile.

Letztendlich – und das ist für mich sehr wichtig – möchte ich am Ende einen lebensfähigen ukrainischen Staat sehen, in dem „die andere Ukraine“ – und genau dieser Ukraine ist das Buch gewidmet, über das wir zu Beginn gesprochen haben – überleben kann.

Und was ist diese „andere Ukraine“? Es ist die Ukraine, von der ich vor einigen Jahren – 2015 – in „Front line Ukraine“ gesprochen habe. Es sind die pluralistischen, multikonfessionellen, toleranten, aufgeschlossenen, mehrsprachigen Ukrainer – das Beste der Ukraine.

Das ist die „andere Ukraine“, die sich bei den Wahlen im Mai 2014 zu Wort gemeldet hat, als sie Petro Poroschenko zum Friedenskandidaten wählte. Und noch lauter im April 2019, als 73 % für Selenskyj stimmten – als Friedenskandidaten. Beide Male wurden sie betrogen.

Aber diese Wählerschaft – die „andere Ukraine“ – nicht diese virulent pro-westliche, nicht diese ultra-nationalistische, nicht diese intolerante, neoliberale, neokonservative Ukraine. Diese andere Ukraine ist es, die wir sehen wollen.

Wir wollen eine Ukraine sehen, die in Harmonie mit Russland lebt und natürlich mit allen anderen harmonisch zusammenarbeitet.

Das ist es, was wir tun können. Und genau darin liegen meiner Meinung nach die Fehler dieser Maximalisten. Natürlich war es Teil dieses ganzen Vorhabens, eine andere Führung in der Ukraine zu erreichen. Aber das muss aus der Ukraine selbst kommen – und es muss ein Ende haben, dass der Westen die Ukraine in Richtung Westen zieht, was natürlich die Maximalisten innerhalb der Ukraine selbst stärkt.

RADHIKA DESAI: Also, ich meine, räumlich und politisch, ja. Genau, ja. Und glauben Sie, dass Putin erwartet, dass es bald zu einem Friedensabkommen kommen wird? Glauben Sie, dass er, da es offensichtlich keine vertrauenswürdigen Parteien gibt, mit denen er eine Einigung erzielen könnte, keine andere Wahl hat, als zu versuchen, vor Ort eine neue Realität zu schaffen?

RICHARD SAKWA: Ja, im Moment auf jeden Fall. Wir haben gesagt, dass es keine militärische Lösung gibt. Nun, vielleicht gibt es letztendlich keine militärische Lösung, aber die militärischen Lösungen müssen dann in diplomatische Verhandlungen eingebettet werden.

RADHIKA DESAI: Oder anders ausgedrückt: Natürlich muss es am Ende Diplomatie geben. Aber bis es zu einer Diplomatie kommt, wird Putin versuchen, die Realitäten vor Ort zu schaffen, mit denen sich jede Diplomatie auseinandersetzen muss.

RICHARD SAKWA: Und genau das versuchen die europäischen Mächte natürlich zu tun, indem sie Waffen in die Ukraine liefern, um ihre Verhandlungsposition zu stärken, wenn es darauf ankommt.

RADHIKA DESAI: Das ist auch sehr interessant. Sie liefern keine Waffen, damit die Ukraine gewinnen kann. Sie liefern Waffen, damit sie bei einer Einigung mitreden können. Das ist so wahr, Richard. Vielen Dank.

Ich meine, das war fantastisch. Und wie unser Gespräch bereits gezeigt hat, ist das Thema noch lange nicht abgeschlossen. Wir werden in den kommenden Monaten wieder darüber sprechen. Aber vielen Dank für diese absolut faszinierende Diskussion, Richard.

Es war viel bereichernder, als ich gedacht hätte. Ich schätze, das liegt daran, dass Sie Historiker sind. Sie kennen alle Hintergründe und können die aktuellen Ereignisse mit denen von vor Jahren, manchmal sogar Jahrzehnten oder Jahrhunderten in Verbindung bringen. Vielen Dank.

RICHARD SAKWA: Vielen Dank. Es war eine großartige Diskussion. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke.

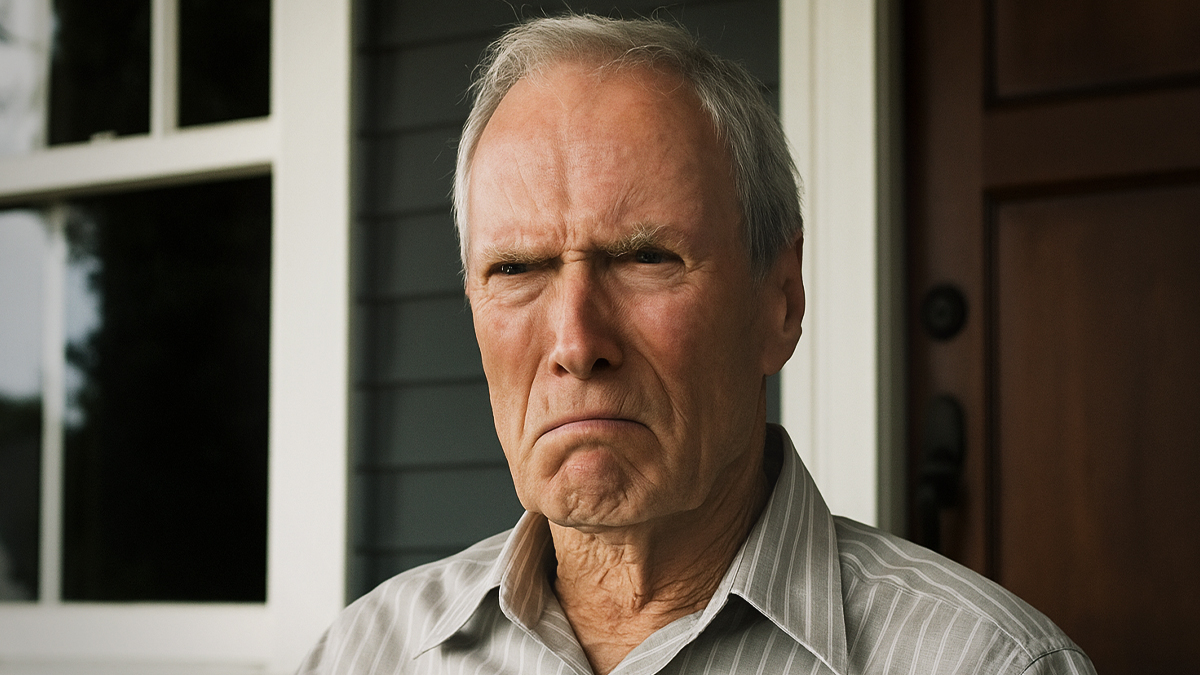

Clint Eastwood attackiert “Kurier”: Interview mit ihm “komplett gefälscht”?

Schmerzhafter Schlag von Hollywood-Größe Clint Eastwood gegen selbsternannte Wahrheitswächter: Eastwood wirft dem österreichischen “Kurier” öffentlich vor, ein Interview mit ihm gefälscht zu haben. Was ist da los?

Der Mainstream tut gerne so, als sei er über jeden Zweifel erhaben – eine Bastion des “Qualitätsjournalismus”, die sich dem schmutzigen Sumpf der Fake News in sozialen und alternativen Medien tapfer entgegenstellt. Umso peinlicher muten die jüngsten Meldungen an, dass laut Hollywood-Ikone Clint Eastwood der „Kurier“ angeblich ein Interview mit ihm gefälscht haben soll.

Grund des Anstoßes: das (angebliche) Geburtstagsinterview mit Eastwood. Ruft man den Artikel mit dem Titel “Clint Eastwood (95) im Interview: ‘Mach etwas Neues oder bleib zu Hause‘” auf, prangt dort nun ein Disclaimer:

Clint Eastwood hat in einem Branchenmedium Vorwürfe gegen das Interview erhoben. Die KURIER-Chefredaktion prüft derzeit den Sachverhalt, was angesichts der Zeitverschiebung in die USA etwas dauern wird. Unmittelbar danach werden wir uns zur Thematik äußern.

Tatsächlich sagte Eastwood gegenüber dem Medium “Deadline“: “Ich will ein paar Dinge richtigstellen: Ich kann bestätigen, dass ich 95 Jahre alt geworden bin. Ich kann auch bestätigen, dass ich weder dem österreichischen ‘Kurier’ noch irgendjemandem sonst in den letzten Wochen ein Interview gegeben habe, und dass das Interview komplett gefälscht ist.”

Ups! Tatsächlich warf das Interview ohnehin Fragen auf, denn dort heißt es: Eastwoods “neuestes Werk, der Justizthriller “Juror #2″ mit Nicholas Hoult, Toni Collette, J. K. Simmons und Kiefer Sutherland kommt Ende des Jahres in die Kinos”. Der besagte Film war letztes Jahr in den Kinos und ist auf den üblichen Videoplattformen bereits zum Kaufen und Leihen verfügbar. Lag das Interview also womöglich monatelang in der Schublade und es handelt sich um ein Missverständnis? Ansonsten kennt man derlei zeitliche Ungenauigkeiten auch von LLM wie ChatGPT, die nicht immer auf dem neuesten Stand sind – doch zu derartigen Vorwürfen möchte man sich natürlich nicht versteigen.

Ein Gespräch des beliebten Schauspielers und Filmemachers ausgerechnet mit einem österreichischen Medium war durchaus eine interessante Besonderheit. Entsprechend viel Aufmerksamkeit im deutschsprachigen Raum erlangt nun Eastwoods Aussage gegenüber “Deadline” – auch der “Spiegel” berichtet, womöglich in schmerzhafter Erinnerung an eigene Skandale. Die Interviewerin hat in den vergangenen Monaten auch Interviews mit anderen Stars wie Jude Law, Cate Blanchett und Pamela Anderson publiziert. Es wird sich zeigen, was die Überprüfung des “Kuriers” in dieser Causa erbringt.

Der versteckte Krieg: Mächte streiten um globale Handelskorridore

Von Westasien bis zur Arktis werden in einem rücksichtslosen Kampf um Wirtschaftskorridore Grenzen neu gezogen, Konflikte neu entfacht und seltsame Allianzen geschmiedet – alles in dem Bestreben, die Handelsadern der Welt zu kontrollieren.

Energielinien, Handelswege, Versorgungsketten, Zölle, Finanznetze, Eisenbahnen, Schifffahrtswege und sogar Weltraumpakte – das sind die neuen Frontlinien der globalen Macht. Die Regeln der internationalen Ordnung werden zerrissen. Was jetzt kommt, ist ein roher, ungeregelter Kampf um die Vorherrschaft.

Die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen, die Spannungen um Taiwan, Zypern, Grönland und den Panamakanal – sie alle sind Symptome dieses größeren Krieges um Handelswege und -korridore. In jedem Fall geht es darum, die Energie-, Waren- und Kapitalströme zu beherrschen.

Westasien ist, wie immer, der Nullpunkt. Es ist kein Zufall, dass der erste Auslandsbesuch von US-Präsident Donald Trump im Amt in den Persischen Golf führte. Auf dieser Reise im Jahr 2025 wurden Geschäfte im Wert von 3,2 Billionen Dollar abgeschlossen und Washingtons Gegenentwurf zu Chinas Belt and Road Initiative (BRI) vorgestellt: der India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), der Indien über den Persischen Golf mit Israel und weiter mit Europa verbinden soll.

Gürtel und Straße gegen die amerikanische Comeback-Fantasie

Washington weiß, dass es seine Vormachtstellung nicht allein durch Zölle zurückerobern kann. Aus diesem Grund gibt es zwei weitere entscheidende Auseinandersetzungen: eine um neue Handelskorridore und die andere um Seewege.

Die indisch-pakistanischen Spannungen, die die Welt in den letzten Wochen erschüttert haben, haben ihre Wurzeln in einem wichtigen Kampf zwischen den beiden Handelsrouten IMEC und BRI. Die Schlüsselregion für IMEC ist Westasien, für das Belt and Road-Projekt Zentralasien und Westasien.

IMEC ist ein Konstrukt, das ausschließlich darauf abzielt, Chinas BRI zu umgehen und den Einfluss der USA in West- und Zentralasien wieder zu stärken. Doch der Kampf um den Korridor hat die Zersplitterung der globalen Macht deutlich gemacht.

Indien, Chinas größter regionaler Rivale, der Prognosen zufolge bis 2050 die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sein wird, ist Washingtons Hauptpartner im IMEC. Doch sein offenes Bündnis mit Israel und seine feindselige Haltung gegenüber Pakistan gefährden den gesamten Plan. Nur wenige Länder mit muslimischer Mehrheit sind bereit, sich öffentlich mit Tel Aviv zu verbünden. Wenn Indien einen tieferen Konflikt mit dem atomar bewaffneten Pakistan provoziert, bricht der IMEC zusammen.

Eine Karte mit den traditionellen Handelsrouten von Asien nach Europa.

Eine Karte mit den traditionellen Handelsrouten von Asien nach Europa.Unterdessen ist das krisengeschüttelte, aber geostrategisch wichtige Pakistan der Eckpfeiler von Chinas BRI. Es verbindet Ostasien mit Europa. Ohne Pakistan kann die BRI nicht funktionieren. Indiens IMEC-Vorstoß steht daher vor einer geopolitischen Wand.

Die vorgeschlagene IMEC-Route – über die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Israel, Zypern und Griechenland – lässt den Iran und die Türkei, die beiden nicht-arabischen westasiatischen Mächte, absichtlich außen vor. Und Washingtons Ambitionen für den Gazastreifen gehen weit über die derzeitige Belagerung durch Israel hinaus.

Trumps Fantasie, Gaza in die „Riviera des Nahen Ostens“ zu verwandeln, zielte darauf ab, den Streifen in ein Re-Exportzentrum der USA zu verwandeln. Vor diesem Hintergrund ist der Gaza-Krieg ebenso sehr eine Frage der Korridorpolitik wie der Widerstandsachse.

Die Verlagerung indischer Waren von Gaza nach Larnaca und damit die Fortsetzung des Warenverkehrs nach Europa über den Seeweg ist keine sehr praktikable Option, aber sie ist auch eine politische Entscheidung des Westens. Folglich wird das, was in Zypern geschieht, entscheidend. Die Möglichkeit, dass Zypern zum „neuen Libanon“ wird, wird immer größer.

Eine Karte der Route des Wirtschaftskorridors Indien-Mittlerer Osten-Europa (IMEC).

Eine Karte der Route des Wirtschaftskorridors Indien-Mittlerer Osten-Europa (IMEC).Realitätsprüfung: Die Zahlen lügen nicht

Auf dem Papier mag der IMEC beeindrucken. Doch die realen Handelsdaten erzählen eine andere Geschichte. Nach Angaben des chinesischen Ministeriums für Zollverwaltung und Handel und des französischen Observatoriums für die neuen Seidenstraßen (OFNRS) ist Chinas Handel mit den Staaten des Golfkooperationsrates (GCC) seit 2016 sprunghaft angestiegen.

Saudi-Arabien liegt mit 125 Milliarden Dollar an der Spitze, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 95,2 Milliarden Dollar. Dabei handelt es sich nicht nur um Energieexporte – gemeinsame Industriezonen, Hafeninfrastrukturen und Ko-Investitionen vertiefen die chinesische Marktpräsenz.

Energie und petrochemische Produkte machen einen großen Teil dieser Exporte aus, der je nach Staat am Persischen Golf zwischen 40 und 75 Prozent liegt. Chinas Joint Ventures mit Saudi Aramco und der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) sind dabei, die Energieinfrastruktur der Region neu zu gestalten. Dabei handelt es sich nicht um spekulative Partnerschaften, sondern um eine eingebettete Infrastruktur und eine langfristige Ausrichtung.

Vergleichen Sie dies mit dem Handelsvolumen zwischen zwei wichtigen IMEC-Akteuren, Indien und Israel: Im Januar 2025 betrug das bilaterale Volumen gerade einmal 359 Millionen Dollar. Schlimmer noch, der bilaterale Handel ist in den letzten fünf Jahren um 8,41 Prozent zurückgegangen. Dies entlarvt die dünne Fassade des IMEC.

Auch wenn diese geringen Handelsvolumina allein nicht ausreichen, um das Potenzial neuer Korridorprojekte zu bestimmen, so sind sie doch ein wichtiger Indikator, um die Präferenzen der Transitländer bei der Umsetzung von Handelskorridoren zu ermitteln.

Der Politikwissenschaftler Dr. Mehmet Perincek erklärt gegenüber The Cradle: „Der IMEC ist nur ein politisches Schaufenster … und nicht in der Lage, einen echten Infrastrukturwandel zu bewirken.“

Er erinnert an das gescheiterte G7-Projekt „Build Back Better World“ (B3W), das an westlichen Machtkämpfen und Finanzlücken scheiterte. Dem IMEC droht das gleiche Schicksal, argumentiert er:

„Das liegt nicht nur an der mangelnden physischen Infrastruktur, sondern auch an der fehlenden politischen und finanziellen Kohäsion. Was Angela Merkel über das B3W-Projekt sagte, ‚Sie haben nicht genügend finanzielle Mittel, um dieses Projekt zu realisieren‘, zeigt deutlich die Schwäche solcher westlich geführten Alternativprojekte. Dem IMEC droht ein ähnliches Schicksal. Der jüngste Ausbau der strategischen Beziehungen Saudi-Arabiens zu China, die Attraktivität der VAE für chinesische Investitionen im Rahmen der Belt and Road-Initiative und ihr Beitritt zu den BRICS-Staaten deuten darauf hin, dass diese Länder auf die BRI ausgerichteten Zielen mehr Priorität einräumen als IMEC. Daher ist klar, dass der IMEC nur ein politisches Schaufenster ist und nicht in der Lage ist, einen echten Infrastrukturwandel zu bewirken.“

Unterdessen geht Chinas BRI weiter. Von der Wirtschaftszone Jazan bis zum Khalifa-Hafen verschanzt sich das chinesische Kapital an strategischen Knotenpunkten in Westasien. Dabei handelt es sich nicht um Versprechen, sondern um konkrete Investitionen.

Aber können BRI und IMEC komplementäre Projekte sein, wie einige Experten behaupten? Sibel Karabel, Direktorin des Asien-Pazifik-Zentrums und Dozentin an der Gedik-Universität, nennt ein Beispiel aus dem Hafen von Piräus:

„Griechenland wird Teil des IMEC sein, aber China hat seit 2008 erhebliche Investitionen in den Hafen von Piräus getätigt. Er wird bis 2026 in Betrieb genommen werden. Viele Chinesen sind in der Region tätig. China bemüht sich auch um eine kulturelle Integration, wo immer es tätig ist. Es könnte eine solche Verflechtung geben“.

Jüngsten griechischen Medienberichten zufolge gehören die Häfen von Thessaloniki, Piräus und Alexandroupoli zu den vorrangigen Zielen der USA.

Karabel weist auch darauf hin, dass die Finanzen eine große Rolle bei der Bestimmung des Erfolgs der konkurrierenden Handelskorridore spielen werden, wobei die BRI einige entscheidende Vorteile besitzt: „China hat eine sehr seriöse Finanzierungsquelle und wird von einem einzigen Zentrum aus verwaltet. Es gibt Finanzierungsquellen wie die Neue Entwicklungsbank und den Seidenstraßenfonds. Die Finanzierungsquellen des IMEC sind nicht vollständig geklärt und werden nicht von einem einzigen Zentrum aus verwaltet. Die EU-Länder geben an, dass sie Finanzmittel bereitstellen werden, aber es ist nicht klar. Auch die von Indien und Saudi-Arabien zu tätigenden Investitionen sind nicht vollständig geklärt.

Eine Karte der Route der Belt and Road Initiative (BRI).

Eine Karte der Route der Belt and Road Initiative (BRI).Das türkisch-iranische Rätsel: Umgangen, aber nicht besiegt

Der absichtliche Ausschluss des Irans und der Türkei vom IMEC zeigt, dass der Westen verzweifelt versucht, unabhängige regionale Mächte zu isolieren. Die beiden westasiatischen Hegemone sind jedoch keineswegs untätig.

Der Iran, der bei öffentlichen Diskussionen über den Korridor oft außen vor gelassen wird, ist für jede langfristig tragfähige Route unverzichtbar und neben Indien und Russland einer der Hauptpartner des Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors (INSTC).

Die Türkei treibt unterdessen das Entwicklungsstraßenprojekt voran, einen massiven Infrastrukturplan, der sich über 3.000 Kilometer Eisenbahn-, Autobahn- und Energieleitungen vom irakischen Hafen Al-Faw am Persischen Golf bis nach Europa erstreckt. Es könnte mit dem Mittleren Korridor durch das Kaspische und Schwarze Meer verbunden werden.

Doch er ist von Instabilität bedroht. Ein umfassender Angriff auf den Iran oder die Auflösung der Volksmobilisierungseinheiten (PMU) im Irak würde einen Bürgerkrieg auslösen und den Korridor zum Scheitern bringen. Der ungelöste Syrien-Konflikt sorgt für weitere Unsicherheit.