[Zum Bild: (Illustrationsdiagramm adaptiert vom US-Energieministerium, Informationssystem für biologische und umweltbezogene Forschung.) Lt. US-Gesetzen gemeinfrei, da von einer US-Bundesbehörde kommend]

Eine „grüne Erde“ ist untrennbar mit hohen CO₂-Konzentrationen in der Atmosphäre verbunden

Eine neue Studie des unabhängigen niederländischen Wissenschaftlers Frans J. Schrijver mit dem Titel [übersetzt] „Historische CO₂-Werte in Zeiten globaler Begrünung“ befasst sich mit CO₂ und der zunehmenden globalen Begrünung.

Die Erde wird immer grüner. Satellitendaten bestätigen einen signifikanten Anstieg der Vegetation – oder globale Begrünung – im letzten Jahrhundert, wobei die Bruttoprimärproduktion (GPP) – die Rate der Kohlenstoff-Fixierung durch Pflanzen – seit 1900 um über 30 % gestiegen ist.

Der vorherrschende wissenschaftliche Konsens führt diesen Anstieg in erster Linie auf den CO₂-Düngungseffekt zurück, d. h. ein höherer Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre ermöglicht Pflanzen eine effektivere Photosynthese.

Wie könnte der Planet mit weniger CO₂ grüner werden?

Historische Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass das heutige Maß an Grünflächen nicht einzigartig ist. Vor etwa 10.000 Jahren beispielsweise war die Waldfläche der Erde schätzungsweise 50 % größer als heute. Dies wirft eine grundlegende Frage auf: Wie konnte der Planet in der Vergangenheit so viel grüner sein, wenn, wie Eisbohrkernaufzeichnungen nahelegen, die CO₂-Konzentrationen in der Atmosphäre deutlich niedriger waren – typischerweise bei etwa 280 ppm – und in den letzten 800.000 Jahren unter 300 ppm geblieben sind?

Das Gesetz des abnehmenden Ertrags: Die wahren Kosten einer grünen Erde

Eine kürzlich erschienene Veröffentlichung wandte das Mitscherlich’sche Gesetz an– auch bekannt als das Gesetz des abnehmenden Ertrags in der Landwirtschaft –, um die Beziehung zwischen der globalen GPP und dem CO₂-Gehalt in der Atmosphäre zu modellieren.

Die Kernidee war, dass CO₂ zwar das anfängliche Wachstum fördert, sein „Düngungseffekt“ jedoch letztendlich nachlässt, da andere wesentliche Faktoren wie die Verfügbarkeit von Nährstoffen (z. B. Stickstoff und Phosphor) und Wasser zu begrenzenden Faktoren werden. Das Modell ergab, dass dieser Ertragsminderungseffekt sehr gut zu den aktuellen GPP-Daten passt.

Dieses wissenschaftliche Modell zeigt eine entscheidende Konsequenz auf: Der abnehmende Ertrag führt zu einer immer längeren durchschnittlichen Verweildauer von CO₂ in der Atmosphäre, wenn die GPP steigt. Da die Gesamtmasse des CO₂ in der Atmosphäre direkt proportional sowohl zur Kohlenstoffaufnahme (dem Abwärtsfluss, hauptsächlich GPP) als auch zu seiner Verweildauer ist, kommt die Studie zu dem Schluss, dass eine „grüne Erde” mit hoher GPP untrennbar mit hohen CO₂-Konzentrationen in der Atmosphäre verbunden ist.

Das historische Narrativ hinterfragen

Die Anwendung dieses Modells auf die Vergangenheit führt zu einem starken Widerspruch zur herkömmlichen Sichtweise:

Historische Vegetation erfordert hohen CO₂-Gehalt: Da die geschätzte globale GPP vor 10.000 Jahren mindestens so hoch war wie heute (möglicherweise sogar 4,4 % höher als heute, selbst unter Berücksichtigung der Landnutzungsänderungen der Moderne), muss die durchschnittliche Verweildauer von CO₂ mindestens so lang gewesen sein wie die derzeitigen 4,1 Jahre. Daher waren hohe CO₂-Werte notwendig, die mit den aktuellen Werten vergleichbar sind oder diese sogar übersteigen, um ähnliche Perioden der Vegetationsdichte in der Geschichte zu ermöglichen.

Die Unmöglichkeit niedriger CO₂-Werte: Wenn die CO₂-Werte während einer solchen Periode hoher Vegetationsdichte tatsächlich den akzeptierten niedrigen Wert von 280 ppm hatten, wäre die Verweildauer von CO₂ unnatürlich kurz gewesen (etwa 2,7 Jahre). Die Autoren argumentieren, dass dies nur möglich wäre, wenn die Reaktion der Natur auf CO₂ damals grundlegend anders gewesen wäre und andere Wachstumsbeschränkungen (wie Nährstoffe und Wasser) deutlich günstiger gewesen wären, was sie für sehr unwahrscheinlich halten.

Die zentrale Schlussfolgerung lautet, dass die Annahme niedriger historischer CO₂-Werte – wie sie durch Eisbohrkern-Proxies angezeigt werden – nicht mit Perioden hoher globaler Vegetationsdichte vereinbar ist.

Temperatur, der andere Treiber

Der Artikel schlägt außerdem eine alternative Ursache für natürliche CO₂-Schwankungen vor, die unabhängig von menschlichen Emissionen ist.

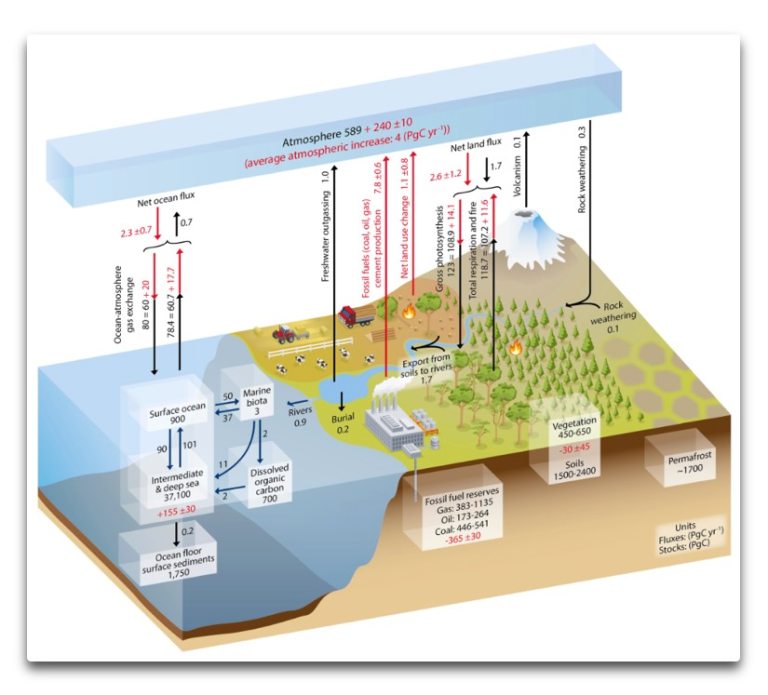

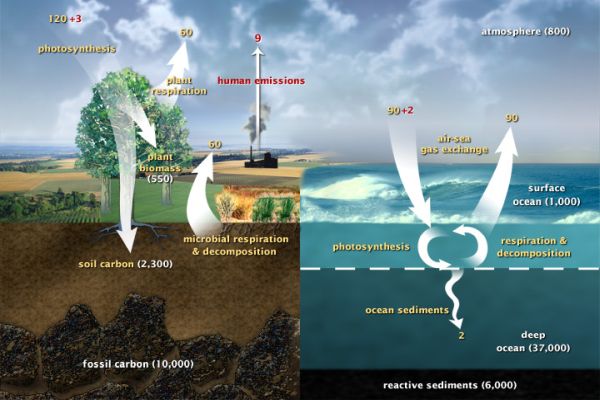

Während atmosphärisches CO₂ der Haupttreiber für den Abwärtsfluss (Photosynthese/Begrünung) ist, wird die Temperatur als wichtigster Treiber für den Aufwärtsfluss (natürliche Emissionen) identifiziert.

Große Mengen an organischem Kohlenstoff sind im Boden und in den Ozeanen gespeichert. Der Prozess der Zersetzung und Atmung dieses organischen Materials (die Quelle des Aufwärtsflusses) hängt stark von der Temperatur ab.

Daher würde eine Phase steigender Temperaturen zu folgenden Auswirkungen führen:

1. Verstärkte Atmung/Ausgasung aus dem Boden und den Ozeanen (Aufwärtsfluss).

2. Ein höherer CO₂-Gehalt in der Atmosphäre.

3. Verstärkte Begrünung (Abwärtsfluss).

Aus dieser Sicht ist die Begrünung nicht die Ursache für einen hohen CO₂-Gehalt, sondern vielmehr dessen Folge. Dies stützt andere Studien, die darauf hindeuten, dass die Temperatur der Haupttreiber für natürliche Schwankungen des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre ist.

Die Ergebnisse stellen eine erhebliche Herausforderung für das herkömmliche Verständnis der Geschichte des Kohlenstoffkreislaufs der Erde dar und legen nahe, dass Perioden natürlicher Fülle und hoher GPP möglicherweise schon immer mit atmosphärischen CO₂-Konzentrationen verbunden waren, die mit den heute beobachteten vergleichbar oder höher waren.

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Der Beitrag Das Kohlenstoff-Rätsel: Erforderten die grünsten Perioden der Erde einen hohen CO₂-Gehalt? erschien zuerst auf EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie.