Blog-Seite

Klimawandel und CO₂-Störfaktor

Jules de Waart

Recht zu haben reicht nicht aus

Cargo-Kult-Wissenschaft und das CO₂-Wahnsinns-Syndrom

1. Einführung

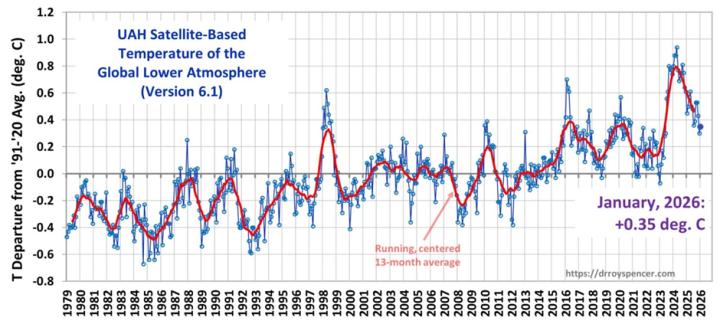

Nach zwei relativ kühlen Jahren stiegen die Temperaturen im Jahr 2023 über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr dramatisch an. Darauf folgte ab etwa April 2024 ein fast ebenso dramatischer Rückgang, der sich über das gesamte Jahr 2025 und die ersten Monate des Jahres 2026 fortsetzte. (Siehe auch die untenstehende Grafik mit den Satellitenmessungen, veröffentlicht von Roy Spencer von der University of Alabama in Huntsville.)

Von Januar 2023 bis April 2024 stieg die Temperatur um ein ganzes Grad Celsius. Dieser Anstieg war spektakulär und unerklärlich. Die Erwärmung während der gesamten Industriezeit (von 1850 bis heute), der Hauptgrund für die Besorgnis des IPCC, betrug etwa ein ganzes Grad Celsius. Die renommierten Klimawissenschaftler Zeke Hausfather und Gavin Schmidt schrieben in einem gemeinsamen Artikel in der New York Times: „Wir verstehen nicht ganz, warum 2023 so warm war wie es war.“ Gavin Schmidt äußerte sich 2024 noch deutlicher: „Klimamodelle können die enorme Hitzeanomalie von 2023 nicht erklären – wir könnten uns in unbekanntem Terrain befinden.“ Aber der Rückgang, der etwa im April 2024 begann und sich über das gesamte Jahr 2025 fortsetzte, war ebenso unerklärlich. In unbekanntem Terrain konnte uns der IPCC nicht mehr als Wegweiser dienen. Wir wissen nicht wirklich, ob sich diese Abkühlung im Jahr 2026 und darüber hinaus fortsetzen wird, aber eines ist sicher: CO₂ und andere Treibhausgase können nicht die Hauptursache für diese Temperatursprünge gewesen sein. Die CO₂-Konzentrationen stiegen um etwa ein Prozent pro Jahr, viel zu wenig, um solch dramatische Auswirkungen zu haben!

Praktisch alle Maxima und Minima in der Grafik von 1980 bis heute lassen sich auf natürliche Ursachen zurückführen. El Niño, ENSO und andere periodische Veränderungen der weltweiten Meeresströmungen können zumindest einen wesentlichen Teil der Erwärmung erklären. Als Erklärung für die „Rekordhitze” im Jahr 2023 und zu Beginn des Jahres 2024 kamen Lightfoot&Ratzer zu dem Schluss, dass nicht CO₂, sondern ein Ausbruch des Unterwasservulkans Hunga Tonga für den raschen Temperaturanstieg verantwortlich war (Journal of Basic and Applied Sciences (August 2025)). Dieser einzelne Ausbruch erhöhte den Wassergehalt der Stratosphäre um etwa 10 %, was ausreichte, um die Temperatur vorübergehend anzuheben. Sie sagten auch eine bevorstehende Abkühlung voraus und hatten damit absolut Recht. Dies war ein entscheidendes Gegenbeispiel zur Position des IPCC.

Es erscheinen immer mehr (von Fachkollegen begutachtete) Publikationen, die andere Erklärungsfaktoren anführen. Dazu gehören Veränderungen der Sonnenstrahlung, Wolken, kosmische Strahlung, Wasserdampfemissionen aus Unterwasser-Vulkanausbrüchen, atmosphärische braune Wolken, Veränderungen der Albedo der Erde, unabhängig davon, ob diese auf menschlichen Einfluss zurückzuführen sind oder nicht, sowie ein gewisser (aber nicht dominanter) Einfluss der Treibhausgaskonzentrationen.

Das ändert alles! Die Fixierung der internationalen Klimagemeinschaft (IPCC, UNFCCC, Universitäten usw.) auf die Reduzierung von CO₂ entbehrt einer soliden wissenschaftlichen Grundlage. CO₂ ist nicht mehr die unbestrittene Hauptursache für die globale Erwärmung. Natürliche Faktoren sind mindestens ebenso wichtig. Roy Spencer stellte jedoch fest, dass „die Klimawissenschaft sich unverhältnismäßig stark auf menschliche Ursachen konzentriert, anstatt die natürliche Erwärmung zu untersuchen”. Es gibt praktisch keine Forschung zu den positiven Auswirkungen von CO₂ auf das Pflanzenwachstum und die landwirtschaftlichen Erträge. In praktisch allen Modellen bedeutet mehr CO₂ mehr Erwärmung. Wenn man CO₂ entfernt, zeigen die Modelle eine Abkühlung. Der Tunnelblick verdeckt alle Alternativen.

2. Die Rolle von CO₂ bzgl. Klimawandel

Natürlich können solche weitreichenden und kontroversen Aussagen nicht nur auf den Temperaturen der letzten vier Jahre basieren, so dramatisch und unerklärlich diese auch sein mögen. Und das tun sie auch nicht! Die Argumente gegen CO₂ sind überzeugend. Sie werden von Zehntausenden skeptischen Wissenschaftlern und einer Vielzahl von Argumenten gestützt. Hier eine kurze Zusammenfassung.

Die meisten Geologen und Physischen Geographen glauben nicht an einen menschlichen Einfluss auf die Temperaturen. Sie verweisen auf stark unterschiedliche Temperaturen in der Vergangenheit, auf Skalen von 1000, 10.000, 100.000 und 1.000.000 Jahren. Die Korrelation zwischen CO₂ und Temperaturen auf geologischer Ebene ist schwach. Wenn sie überhaupt nachgewiesen werden kann, beispielsweise im Fall des Aufkommens und Verschwindens von Gletschern und Zwischeneiszeiten oder in der jüngsten „Satellitenära” (Koutsoyiannis, 2023), gehen Temperaturänderungen den CO₂-Konzentrationen voraus. Steigende CO₂-Konzentrationen können keine Ursache für die Erwärmung sein, sondern sind eine Folge davon. Darüber hinaus wurde der Einfluss von unterirdischen Vulkanausbrüchen und anderen geothermischen Faktoren kaum untersucht oder in die Klimamodelle einbezogen.

– Klimatologen und Meteorologen äußern sich zurückhaltend und betonen die Komplexität des Prozesses auf globaler Ebene. Die berühmte Beschreibung des Klimas im IPCC-Bericht 3 lautet: „Das Klimasystem ist ein gekoppeltes, nichtlineares, chaotisches System, weshalb eine langfristige Vorhersage zukünftiger Klimazustände nicht möglich ist. (IPCC TAR, 14.2.2.2). Dies widerspricht den wichtigsten Aussagen des IPCC selbst.

– Im Jahr 2021 veröffentlichte Steven Koonin seine kritische Analyse der Aussagen des IPCC zu extremen Wetterereignissen und betonte in seinem Buch „Unsettled“ die keineswegs dominante Rolle von CO₂. Es handelt sich um eine dringend notwendige Realitätsprüfung durch einen Spitzenwissenschaftler und Berater der Obama-Regierung.

– In den Veröffentlichungen von Physikern und Astrophysikern scheinen derzeit Artikel mit skeptischem Inhalt zu dominieren. Happer & Van Wijngaarden (2021) berechneten, dass eine Verdopplung des CO₂-Gehalts von 400 auf 800 ppm nur einen Anstieg des CO₂-Antriebs um 1 % bedeuten würde.

– Kosmo- und Platten-Klimatologen sind in der Regel Skeptiker. Zharkova (2023) prognostizierte eine bevorstehende Abkühlung um das Jahr 2025 im Zusammenhang mit dem derzeit einsetzenden Grand Solar Minimum.

– Neben diesen Befürwortern natürlicher Ursachen gibt es eine Gruppe von Wissenschaftlern, die an menschliche Ursachen glauben, jedoch andere als CO₂. (Z. B. S. Bauer, 2022 zu Aerosolen; V. Ramanathan, 2008 zu atmosphärischen braunen Wolken; R. A. Pielke (2005) zur Landnutzung; A. Watts (2009) zu städtischen Wärmeinseln).

Diese wissenschaftlichen Positionen wurden kürzlich in einem Bericht des US-Energieministeriums aus dem Jahr 2025 mit dem Titel „A critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate” (Eine kritische Überprüfung der Auswirkungen von Treibhausgasemissionen auf das Klima der Vereinigten Staaten) erweitert, zusammengefasst und verteidigt. Lindzen und Happer, zwei prominente Physiker und Gründer/Mitglieder der CO₂Coalition, bezeichneten ihn als „einen äußerst wichtigen Bericht”.

Aber … Recht zu haben reicht nicht aus.

3. Wissenschaft, Cargo-Kult-Wissenschaft und das „doppelte ethische Dilemma“

Es ist nun angebracht, einige Fragen zu stellen: „Aber warum glaubt immer noch eine große Mehrheit der Klimawissenschaftler an eine vorwiegend anthropogene globale Erwärmung und unterstützt den IPCC? Und warum glauben so viele Menschen fest an einen vom Menschen verursachten, katastrophalen Klimawandel?“

Die kurze Antwort auf die erste Frage ist relativ einfach: „Die meisten Wissenschaftler tun das nicht!“ Die Mehrheit der Klimawissenschaftler glaubt an einen nicht quantifizierten („gewissen“) menschlichen Einfluss auf die globale Erwärmung, unterstützt jedoch nicht die Behauptung des IPCC, dass dies die „dominante Ursache“ sei. Ich komme später darauf zurück.

Der zweite Teil der Frage ist noch wichtiger und weitaus schwieriger zu beantworten. Ich versuche mich daran im letzten Abschnitt dieses Beitrags.

Die meisten Menschen bilden sich ihre Meinung anhand der Meinungen anderer. Indem sie Bücher lesen, fernsehen und mit Familie, Freunden und Nachbarn sprechen. Nur wenige gehen hinaus und überprüfen die Fakten. Meinungen sind frei, und das ist auch gut so. Aber während Meinungen frei sind, ist es der Weg zu diesen Meinungen nicht. Für Regierungen und Märkte ist es sehr wichtig zu wissen, was die Menschen denken, wie sie wählen wollen, was sie kaufen wollen. Sie scheuen sich nicht davor, Menschen zu beeinflussen, „das Richtige” zu tun. Die Methoden zur Beeinflussung der Menschen sind heute vielfältig und ausgefeilt. Ein Teil davon ist geheim, wie Werbestrategien und die Forschung zu Massen-Gehirnwäsche und Social Engineering. Ein Teil davon ist „offen”.

Ein kleiner Teil der Meinungen kann als „wissenschaftliche Tatsache“ bezeichnet werden. Mit dieser Bezeichnung erhalten Meinungen eine Aura der Wahrheit und haben einen viel höheren Überzeugungswert als andere Meinungen. Sie können leicht dazu verwendet werden, Menschen zu beeinflussen. Was ist der Unterschied zwischen einer Meinung und einer wissenschaftlichen Tatsache? Was macht Wissenschaft aus?

Die Klimawissenschaft hat das Aussehen und das Gefühl von „Wissenschaft“. Ihre Modelle, mathematischen Formeln, Diagramme und Zahlen sind beeindruckend. Ebenso wie die Menge der von Fachkollegen begutachteten Literatur, die sie stützt. Aber erfüllt sie die Anforderungen, die von Wissenschaftsphilosophen wie Popper, Kuhn, Lakatos und Feynman gestellt werden?

Popper argumentierte bekanntlich, dass das, was Wissenschaft von Nicht-Wissenschaft (Pseudowissenschaft) unterscheidet, die Falsifizierbarkeit ist: Eine Theorie ist nur dann wissenschaftlich, wenn sie grundsätzlich widerlegt werden kann. Oft wird dazu T.E. Hugley hinzugefügt: „Die große Tragödie der Wissenschaft – die Zerschlagung einer schönen Theorie durch eine hässliche Tatsache”.

Kuhn ist weniger streng. Seiner Meinung nach widerlegen Wissenschaftler in Zeiten „normaler Wissenschaft“ nicht so leicht die Paradigmen, die das gesamte Fachgebiet prägen. Anomalien führen nicht sofort zum Sturz des Paradigmas, sondern sind Teil der Forschung innerhalb dieses Paradigmas. Nur in Zeiten des Paradigmenwechsels kommt es zu wissenschaftlichen Revolutionen.

Lakatos glaubt auch, dass die Wissenschaft nicht aufgrund eines einzigen negativen Experiments untergeht. Entscheidend ist, ob ein gesamtes Forschungsprogramm fortschrittlich ist oder degeneriert.

Und nun kommt Feynman ins Spiel. Feynman war streng genommen kein Wissenschaftsphilosoph, sondern ein berühmter Physiker und Nobelpreisträger. Er unterscheidet nicht zwischen „Wissenschaft und Pseudowissenschaft“, sondern zwischen „Wissenschaft und Cargo-Kult-Wissenschaft“. Feynman stimmt mit Popper in den meisten Punkten überein: „Es spielt keine Rolle, wie schön Ihre Theorie ist, … wenn sie nicht mit den Beobachtungen übereinstimmt, ist sie falsch“. Aber Feynman fügt einen völlig neuen Gesichtspunkt hinzu: intellektuelle Ehrlichkeit. In seiner berühmten Caltech-Vorlesung von 1974 mit dem Titel „Cargo Cult Science“ argumentiert er, dass Wissenschaft nicht nur ein Verfahren aus Experimenten und Gleichungen ist. Sie erfordert eine bestimmte moralische Haltung, einen „inneren Drang, die Wahrheit zu finden“. Er fährt fort, dass man alles melden muss, was das Ergebnis ungültig machen könnte, und vermeiden sollte, nur die Beweise anzuführen, die die eigenen Schlussfolgerungen stützen. Man darf sich selbst und andere nicht täuschen. Ohne diese innere Disziplin entsteht das, was er als „Cargo-Kult-Wissenschaft“ bezeichnet: Arbeit, die oberflächlich betrachtet wie Wissenschaft aussieht, es aber nicht ist, weil ihr der wesentliche innere Zwang fehlt, die Wahrheit zu finden.

Feynmans Vortrag wurde hoch gelobt, aber seine „Cargo-Kult-Wissenschaft“ geriet schnell in Vergessenheit. Feynman bezog sich dabei auf sogenannte Cargo-Kulte im Südpazifik nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Inselbewohner bauten Landebahnen und Holzflugzeuge in der Hoffnung, dass die Frachtflugzeuge zurückkehren würden – sie kopierten die Form, verstanden aber nicht die zugrunde liegende Physik. Das passte nicht gut zu der antikolonialistischen, „inklusiven“ Haltung, die an den amerikanischen Universitäten vorherrschte. Der Begriff wurde mehrere Jahrzehnte lang nicht mehr verwendet, und mit dem Namen gerieten auch Feynmans zugrunde liegenden Prinzipien in Vergessenheit.

Keiner dieser vier Wissenschaftsphilosophen erwähnte den Klimawandel oder die Klimawissenschaft. Aus wissenschaftsphilosophischer Sicht und nur anhand der Definitionen erfüllt die Klimawissenschaft die Popper’schen Kriterien der Falsifizierbarkeit; sie ist Wissenschaft und keine Pseudowissenschaft. Die Mehrheit der Klimawissenschaftler würde Kuhn zustimmen und glauben, dass wir in einer Welt der normalen Wissenschaft innerhalb eines stabilen Paradigmas agieren. Viele sind der Meinung, dass das gesamte Forschungsprogramm der Klimawissenschaften nach wie vor progressiv und weder stagnierend noch regressiv ist.

Aber der Schein trügt. In vielen kritischen Bereichen macht die Klimawissenschaft keine Fortschritte. Die Klimasensitivität im Gleichgewichtszustand ist nach wie vor unannehmbar hoch und verringert sich nicht. Viele skeptische Wissenschaftler haben erhebliche Diskrepanzen zwischen der Theorie und den Beobachtungen im Feld und im Labor aufgezeigt. Immer mehr Hinweise deuten darauf hin, dass die Temperatur nicht aufgrund höherer CO₂-Konzentrationen steigt. Stattdessen glauben sie, dass die höheren CO₂-Konzentrationen eine direkte Folge der höheren Temperaturen sind. Die Zahl der wissenschaftlichen Artikel mit skeptischem Unterton nimmt stark zu. Ist das Forschungsprogramm also fortschrittlich oder degeneriert es? Ich fürchte, dass dies noch einige Zeit ein Streitpunkt bleiben wird. Aber ein plötzlicher Paradigmenwechsel und eine neue wissenschaftliche Revolution innerhalb weniger Jahre würden mich nicht überraschen.

Feynman kommt erneut ins Spiel. Er würde wahrscheinlich zustimmen, dass die Klimawissenschaft keine Pseudowissenschaft ist, aber er würde sie sicherlich auch nicht als echte Wissenschaft bezeichnen. Für ihn ist sie „Cargo-Kult-Wissenschaft“. Er wäre überrascht zu sehen, dass das, was er als moralisch falsch bezeichnet und verurteilt hat, offen zur Hauptsäule der internationalen Klimawissenschaft und des IPCC geworden ist.

Der verstorbene Stephen Schneider, ein hoch angesehener Klimaforscher und von 1988 bis zu seinem frühen Tod eine prominente Stimme des IPCC, prägte 1989 seinen Begriff des „doppelten ethischen Dilemmas”. Dieser steht in krassem Gegensatz zu der Botschaft, die Feynman über wissenschaftliche Ehrlichkeit vermitteln wollte. Schneider wurde Hauptautor des IPCC AR1 (1990), AR2 (1996), AR3 (2003) und IPCC AR4 (2007). Seine Beschreibung, wie Klimawissenschaft in der realen Welt betrieben wird, war eine offene Verteidigung der reinen Cargo-Kult-Wissenschaft.

Ich folge Koonin (2021) und zitiere ihn wörtlich:

„Einerseits sind wir als Wissenschaftler ethisch an die wissenschaftliche Methode gebunden und versprechen damit die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, was bedeutet, dass wir alle Zweifel, Vorbehalte, Wenns und Abers einbeziehen müssen. Andererseits sind wir nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Menschen. Und wie die meisten Menschen möchten wir, dass die Welt ein besserer Ort wird, was in diesem Zusammenhang bedeutet, dass wir daran arbeiten, das Risiko eines potenziell katastrophalen Klimawandels zu verringern. Dazu brauchen wir eine breite Unterstützung, um die Öffentlichkeit zu begeistern. Das erfordert natürlich eine umfangreiche Berichterstattung in den Medien. Also müssen wir beängstigende Szenarien entwerfen, vereinfachte, dramatische Aussagen machen und unsere Zweifel, die wir vielleicht haben, kaum erwähnen. Dieses „doppelte ethische Dilemma“, in dem wir uns häufig befinden, lässt sich nicht mit einer Formel lösen. Jeder von uns muss selbst entscheiden, wo das richtige Gleichgewicht zwischen Wirksamkeit und Ehrlichkeit liegt. Ich hoffe, das bedeutet, beides zu sein.“

Koonin ist der Ansicht, dass die zugrunde liegende Prämisse des doppelten ethischen Dilemmas gefährlich falsch ist. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Schneider folgt allen Punkten, die Feynman in seiner Rede am Caltech angesprochen hat. Aber alle Haltungen, die Feynman als moralisch falsch angeprangert hat, verteidigt er. Er weiß genau, was er tut. Er sieht nichts Schlimmes darin, ein wenig Fehlinformation zu verbreiten, um seine Ideen durchzusetzen. Es sei nicht mehr ein „innerer Drang, die Wahrheit zu finden” erforderlich, sondern eine „breite Unterstützung, um die Vorstellungskraft der Öffentlichkeit zu wecken”. Schneider folgend entschied sich der IPCC für den „doppelten ethischen Zwang” und die Cargo-Kult-Wissenschaft und verschloss die Augen vor Fehlinformationen.

4. Die Neu-Definition des IPCC der wissenschaftlichen Arbeitsweise

Wissenschaftliche Erkenntnisse müssen mit wissenschaftlichen Verfahren gewonnen werden. Die Übereinstimmung mit Beobachtungen ist der Maßstab für wissenschaftliche Wahrheit. Dies ist seit mehr als vierhundert Jahren das wissenschaftliche Verfahren, das uns die Aufklärung und ihre Vorfahren hinterlassen haben. Dieses wissenschaftliche Verfahren unterscheidet sich grundlegend von den Analysemethoden, die von den heutigen Mainstream-Klimawissenschaftlern und dem IPCC verwendet werden.

Was sind die Unterschiede zwischen „Klimawissenschaft” und „Cargo-Kult-Wissenschaft”?

Während die Mainstream-Klimawissenschaft die Falsifizierung ihrer eigenen Theorien durch widersprüchliche Fakten zulässt und akzeptiert, ist Widerlegung sicherlich nicht die Methode des IPCC, um die Wahrheit zu finden. Der IPCC bevorzugt „Konsens” und beruft sich auf einen Konsens von 97 bis 99 % der Meinungen von Wissenschaftlern als wissenschaftliche Grundlage für seine Aussagen und Szenarien.

Aber Konsens ist weitgehend irrelevant, denn historisch gesehen hat sich der Konsens der Wissenschaftler oft als falsch erwiesen. Kein Wissenschaftsphilosoph hat Konsens als Abgrenzungslinie für Wissenschaft verwendet. Konsens ist ein Bonus für gute Wissenschaft, er ist kein Weg, um zur Wahrheit zu gelangen. Außerdem sind die Zahlen völlig falsch. Der Konsens zwischen den Meinungen der Wissenschaftler und dem IPCC liegt nicht bei 97–99 %, wie sie behaupten, sondern bei weniger als 1 %! (Wer das nicht glaubt, dem empfehle ich meinen Artikel in WUWT vom 9. November 2025 „Consensus, Likelyhood and Confidence” oder mein Buch „Crisis or Hoax?”)

– Die Anzahl wissenschaftlicher Artikel in der begutachteten Literatur mit den Schlüsselbegriffen „Klimawandel” oder „globaler Klimawandel”, die zwischen 2015 und 2025 veröffentlicht worden waren, lag bei etwa 500.000! (Quelle: Scopus und Web of Science). Diese Zahl ist schockierend. Niemand und keine Institution kann 500.000 Publikationen lesen. Niemand kann überprüfen, ob die Informationen korrekt sind. Sehr oft sind sie es nicht! R. Lindzen (2018) stellte fest: „Falsche Darstellungen, Übertreibungen, selektive Auswahl oder regelrechte Lügen decken so ziemlich alle sogenannten Beweise für die Notwendigkeit ab, fossile Brennstoffe bis 2050 auf netto null zu reduzieren”.

– Der IPCC ist nicht verpflichtet, die von ihm zitierte Literatur auf ihre Richtigkeit zu überprüfen; der IPCC ist nicht verpflichtet, willkürlich ausgewählte Artikel aus der umfangreichen Literatur zu zitieren. Der IPCC kann auswählen, was er will, sogar eine Minderheitsmeinung, seine Regeln und seine „doppelte ethische Bindung“ erlauben alles, mit der möglichen Ausnahme von glatten Lügen. Es gibt keine Beweise dafür, dass der IPCC immer die wissenschaftlich fundierten Artikel oder sogar die in der wissenschaftlichen Literatur am weitesten verbreitete Meinung auswählt.

– Feynman (1998) hat es sehr deutlich gesagt: „Keine Regierung hat das Recht, über die Wahrheit wissenschaftlicher Prinzipien zu entscheiden”. Aber das war vor 25 Jahren und es ging nicht um den Klimawandel. Heute ist die Situation ganz anders. Nur wenige Menschen wissen, dass die Regeln des IPCC klar festlegen, dass dieser nicht von Wissenschaftlern, sondern von den 195 Regierungen kontrolliert wird, die Mitglieder des IPCC sind. Regierungsbeamte müssen die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf zwei Ebenen genehmigen. Erstens verlangen die Regeln des IPCC ausdrücklich, dass die äußerst einflussreichen Zusammenfassungen für politische Entscheidungsträger (SPM) von allen Regierungen „Zeile für Zeile“ genehmigt werden müssen. Die SPM sind also lediglich die Meinungen von 195 Regierungen und keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die durch wissenschaftliche Verfahren ermittelt wurden. Zweitens verlangen die IPCC-Regierungsvorschriften ausdrücklich, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse ihrer vollständigen Berichte umgeschrieben werden, um „die Übereinstimmung” mit den von den Regierungen festgelegten SPM sicherzustellen.

– Der IPCC verwendet Klimamodelle und Szenarien, die recht umstritten sind. Beispielsweise sagten die meisten Modelle höhere Temperaturen voraus, als tatsächlich eingetreten sind. Da der IPCC viele Szenarien mit unterschiedlichen Parametern veröffentlicht, stellt dies nicht unbedingt ein Problem dar. Es stehen mehrere Szenarien zur Auswahl. Mindestens fünf Kernszenarien basieren auf unterschiedlichen Treibhausgasemissionswerten und sozioökonomischen Entwicklungen. Alle Modelle sind jedoch so programmiert, dass sie bei steigenden CO₂-Emissionswerten höhere Temperaturen vorhersagen. In letzter Zeit gibt es ernsthafte wissenschaftliche Bedenken hinsichtlich dieser Annahme, die jedoch nicht Eingang in die Klimapolitik finden.

– Und schließlich habe ich noch nie eine überzeugende Widerlegung der Theorie gelesen, dass die Atmosphäre ab einer bestimmten CO₂-Konzentration gesättigt ist – einer Konzentration, die höchstwahrscheinlich niedriger oder sogar viel niedriger ist als die derzeitigen Konzentrationen.

5. Recht haben reicht nicht!

Das ist eine berechtigte Frage. „Wie ist es möglich, dass so viele kontroverse und manchmal eindeutig übertriebene Schlussfolgerungen von so vielen so vehement verteidigt werden?“ Das ist sehr schwer zu beantworten und liegt nicht in meinem Kompetenzbereich. Aber ich habe das Gefühl, dass ich es versuchen muss.

„Warum verteidigen so viele angesehene Wissenschaftler die Position des IPCC?“

– Es ist leicht zu verstehen, warum die Cargo-Kult-Wissenschaft des IPCC für Klimawissenschaftler so attraktiv ist. Sie bietet ihnen die besten Möglichkeiten für ihre Forschung, etwas, das die meisten Wissenschaftler gerne tun. Sie bekommen leicht Fördermittel und liegen nie falsch! Falls sie doch einmal falsch liegen, erlaubt ihnen die doppelte ethische Bindung, beängstigende Szenarien zu entwerfen, auch wenn die Fakten dies nicht zulassen. Man kann vereinfachte, dramatische Aussagen treffen und Zweifel, die man möglicherweise hat, kaum erwähnen. Feynman sagte mehrmals, dass man alles melden muss, was das Ergebnis ungültig machen könnte, und vermeiden sollte, nur die Beweise anzuführen, die die eigenen Schlussfolgerungen stützen. Aber in der Cargo-Kult-Wissenschaft muss man das nicht, und man darf genau das Gegenteil tun.

Die meisten Wissenschaftler sind keine Lügner. Sie sind Menschen, die gelernt haben, welche Fragen unbedenklich sind und welche Fragen Ehen und Hypotheken kosten können. Wenn ihre Arbeitsplätze nicht sicher sind, sind sie sehr anfällig für institutionellen Druck.

Dennoch versucht eine überraschend große Zahl von Wissenschaftlern, auch unter Druck ehrlich zu bleiben.

Es ist ein schwerwiegender Irrtum, dass die meisten Wissenschaftler mit allen oder sogar den meisten Aussagen des IPCC übereinstimmen. In den Veröffentlichungen des IPCC wird die „Zuversicht“ angegeben, welche die Autoren der wissenschaftlichen Berichte in Bezug auf ihre eigenen Texte haben. Diese Angabe ist sehr ehrlich, aber auch bemerkenswert niedrig. Nicht mehr als 6 % der Verfasser der wissenschaftlichen Kapitel geben ihrer eigenen Meinung eine „sehr hohe Zuversicht“! Der AR5 (2013) gibt eine „sehr geringe Zuversicht” von 20 % an! Im AR6 (2021) sind es 6 %, ohne Erklärung. Und nur sehr wenige, sicherlich weit weniger als 97 % der wissenschaftlichen Publikationen, unterstützen die Behauptung, dass der Klimawandel überwiegend vom Menschen verursacht wird. Ob es sich nun um eine absichtliche Fehlinformation handelt oder nicht, es ist nicht wahr. Der Punkt ist, dass die alarmistischen Entscheidungsträger meiner Meinung nach bewusst keine Unterscheidung zwischen „einer menschlichen Ursache“ und „einer dominanten menschlichen Ursache“ treffen. Fast alle Wissenschaftler, ob Mainstream oder Skeptiker, glauben an eine menschliche Ursache, eine uneingeschränkte menschliche Ursache, an „eine gewisse Erwärmung“. Aber im AR6 hat sich der IPCC sehr klar zu einer dominanten menschlichen Ursache geäußert, und das ist etwas ganz anderes.

Es wurden zwei sehr gut recherchierte, anonyme und zufällige Zählungen von Peer-Review-Publikationen durchgeführt. (J. Cook, 2015 und M. Lynas, 2021) In beiden Umfragen lag die Zustimmung zur Position des IPCC („es gibt eine dominante menschliche Ursache“) bei weniger als 1 %! (siehe WUWT, 9. November 2025). Noch überraschender ist die Tatsache, dass beide Studien als Unterstützung für den Konsens des IPCC angesehen werden. Hat jemand tatsächlich mehr als den Titel und die Zusammenfassungen dieser Veröffentlichungen gelesen?

Die Finanzierung wissenschaftlicher Forschung ist sehr großzügig, mehrere Milliarden pro Jahr. Der größte Teil davon fließt in die Erforschung menschlicher Ursachen, viel weniger in die Erforschung natürlicher Ursachen. Universitäten und andere Institutionen üben starken Druck auf ihre Wissenschaftler aus, ihre Forschung auf anthropogene Ursachen zu konzentrieren und nicht auf natürliche Ursachen. Dieser Druck kann sehr wirksam sein, weil die meisten (jüngeren) Wissenschaftler keine Arbeitsplatzsicherheit haben.

Für mehr Chancengleichheit und relevantere Wissenschaft ist es unerlässlich, dass die Zahl der unbefristeten Professorenstellen an Universitäten deutlich erhöht wird. Die Lehrpläne müssen Raum für skeptische Wissenschaft bieten, und Postdoktoranden müssen ihre Themen selbst wählen dürfen.

Damit bleibt die letzte Frage: „Warum glauben so viele Menschen, ob gebildet oder nicht, ob sie sich für Natur und Umwelt interessieren oder nicht, so fest an einen katastrophalen Einfluss des Menschen auf das Klima? Warum glauben sie, dass CO₂ eine eindeutige und unmittelbare Gefahr für alle Menschen, für die Natur und für die Gesellschaft darstellt? Warum sind sie bereit, Billionen für die Reduzierung von CO₂ auszugeben, obwohl dies offensichtlich Unsinn ist?“

Antworten müssen auf mehreren Ebenen gegeben werden: auf Gruppen- und individueller Ebene, von Wissenschaftlern und Nichtwissenschaftlern.

Sind „Mainstream-Klimawissenschaftler” eine Gruppe? Sind Skeptiker eine Gruppe?

Ja, beide sind es, wenn auch auf leicht unterschiedliche Weise.

Mainstream-Wissenschaftler sind eine starke Berufsgruppe; sie arbeiten in den gleichen wissenschaftlichen Einrichtungen, veröffentlichen in den gleichen Fachzeitschriften, beteiligen sich an den Aktivitäten des IPCC und der UNFCCC, verfolgen deren Arbeit und verteidigen ihre wissenschaftlichen Ansichten mit Nachdruck. Wenn sie sich von Außenstehenden, den „Leugnern”, angegriffen fühlen, schließen sie sich zusammen und werden ebenfalls zu einer ideologischen Gruppe. Ideologisch gesehen unterscheiden sie sich kaum von Nichtwissenschaftlern und reagieren ähnlich.

Skeptiker sind eine lose Gruppe von konträren Wissenschaftlern und politischen Befürwortern. Sie sind keine einheitliche wissenschaftliche Gruppe und sind oft untereinander uneinig. Aber sie fühlen sich ideologisch miteinander und mit Nichtwissenschaftlern verbunden, die ihre Position unterstützen.

Beide Gruppen sind mehr als nur eine Ansammlung von Individuen; sie können als psychologische Einheiten fungieren, in denen Menschen ihr Verhalten, ihre Überzeugungen und ihre Identität anpassen. Die Sozialpsychologie untersucht, wie die Dynamik innerhalb einer Gruppe das kritische Denken eines Individuums außer Kraft setzen kann. Sie erforscht „Gruppendenken“, Tunnelblick und Massenpsychologie. Das Forschungsgebiet ist nicht neu, aber die Forschungsgegenstände waren nicht immer die gleichen. Der berühmte Psychiater S. Freud konzentrierte sich 1921 in seinem Buch Massenpsychologie und Ich-Analyse auf das Verhalten von Individuen in Menschenmengen und auf die Faszination hypnotisierter Patienten für ihren Hypnotiseur. In einem etwas anderen Umfeld kann Hypnose im Marketing und in der Politik eingesetzt werden. Die Politik, aber auch Wissenschaftler und Talkshows nutzen Angst und Hoffnung, oft durch ständige Wiederholung der Botschaft, häufig während einer leichten Trance.

In den jährlichen CoPs der UNFCCCP mit mehr als 50.000 bis 100.000 (!) Teilnehmern und ohne Kritiker werden alarmistische Positionen zum Klimawandel immer wieder wiederholt. Gegenmeinungen scheinen unter den mehr als 50.000 Teilnehmern nicht zu existieren. Dies bietet große Möglichkeiten zur Massenmanipulation.

6. Lehren vom Gorilla. Der CO₂-Störfaktor

Diese Phänomene lassen sich auch im individuellen Verhalten beobachten.

Besonders interessant ist der Artikel „Gorillas in our midsts” von D. Simons und F. Chabris (1999). Die meisten Leser, die sich für Bewusstsein, Unterbewusstsein oder Entscheidungsfindung interessieren, haben ihn gesehen und gelesen und waren schockiert. Der Artikel wird von einem Schwarz-Weiß-Video begleitet. Wir sehen 6 Personen, 3 in weißen und 3 in schwarzen Trikots, die eine Art Basketball spielen. Der Versuchsleiter bittet die Zuschauer, genau auf die weißen Spieler zu achten. Nach einigen Minuten fragt er die Zuschauer, ob sie etwas Interessantes gesehen haben. Die große Mehrheit, mehr als 80 %, hat nichts Ungewöhnliches gesehen. Dann wird das Video erneut gezeigt, aber diesmal bittet der Versuchsleiter die Zuschauer, auf die rechte Seite des Spielfelds zu achten. Und dann sehen sie es, zumindest die meisten Zuschauer. Ein riesiger Gorilla betritt das Spielfeld und läuft darüber hinweg! Viele Zuschauer weigern sich, dies zu glauben, und behaupten, es handele sich um ein anderes Video. Aber das ist nicht der Fall! Auf den ersten Blick haben sie den Gorilla einfach nicht gesehen! Dies wurde als „Unaufmerksamkeitsblindheit” bezeichnet und in vielen Labors immer neu wiederholt.

Viele Theorien haben versucht, dies zu erklären. Aber Tatsache bleibt, dass es erschreckend einfach ist, Menschen zu täuschen und sie die offensichtlichsten Dinge übersehen zu lassen. Wenn die Aufmerksamkeit abgelenkt wird, selbst durch eine so unbedeutende Sache wie die Aufforderung „Beobachten Sie die weißen Spieler“, übersehen die Menschen einen Gorilla, der über den Bildschirm läuft. Abgelenkte Aufmerksamkeit? Sicher, aber wahrscheinlich viel mehr als das. Ein Gorilla, der durch ein Basketballspiel läuft, ist so fremd für alles, was wir kennen und erwarten, dass unser Gehirn sich weigert, ihn zu sehen.

Der „Gorilla in unserer Mitte“ ist ein Experiment mit Einzelpersonen, kann aber auch ein grundlegender Erklärungsfaktor für viele Ergebnisse der Massenpsychologie sein. Es zeigt, wie leicht es ist, Menschen zu beeinflussen. Angst und Unsicherheit tragen zur Konformität bei, der soziale Druck durch die Medien verstärkt das Gruppendenken und den Tunnelblick, Polarisierung trägt zur Konformität und Voreingenommenheit bei.

Wenn dies das kritische Denken außer Kraft setzt, wird es gefährlich. Wenn eine Mehrheit der Menschen taub und blind für Kritik ist, ist das sehr gefährlich. Wenn diese Art des unkritischen Denkens von der Wissenschaft und (einem Teil) der Politik unterstützt wird – wenn loyale Anhänger gelobt werden und unangefochten bleiben, während Kritiker als illoyal abgestempelt werden –, ist das sehr, sehr gefährlich.

Für mich ist der Gorilla, der über den Boden läuft, für jeden sichtbar, aber nur von wenigen bemerkt wird, nicht nur ein interessantes Experiment. Es zeigt, dass Menschen offensichtliche Tatsachen nicht sehen, die nicht mit ihren lang gehegten Meinungen übereinstimmen. Als Beispiel zitiere ich den niederländischen Klimaminister, jetzt unser Premierminister, während einer Debatte im niederländischen Parlament. Auf die Frage, wie stark sich ein zusätzliches niederländisches Klimapaket von etwa 28 Milliarden Euro auf die globale Temperatur auswirken würde, antwortete er, dass dies etwa 0,000036 Grad Celsius entsprechen würde. In diesem Jahr 2023 reduzierte die niederländische Regierung das prognostizierte Wachstum der Gesundheitskosten und senkte die Ausgaben für die Altenpflege. In finanziell schwierigen Zeiten wurden also 28 Milliarden Euro für eine Verringerung der globalen Erwärmung um 0,000036 Grad ausgegeben! Das klingt absolut lächerlich, aber er kam ohne Probleme und mit einem Lächeln davon.

Und auch heute noch wird diese Entscheidung verteidigt; nicht nur in seiner eigenen Partei, sondern auch von einer Mehrheit des Parlaments, der Gerichte und der Bevölkerung.

Am extremsten sind die Menschen in Bezug auf CO₂. Für sie ist CO₂ ein Gift, eine Bedrohung für die Erde und eine Gefahr für die Menschheit. Sie sind bereit, dafür Billionen auszugeben. Sie sind bereit, die Umwelt zu zerstören und die grundlegenden Anforderungen der Wissenschaft zu vergessen. Wenn den Menschen gesagt wird, dass CO₂ keine Bedrohung darstellt, sehen sie es nicht, hören es nicht und glauben es nicht. Es ist der Gorilla in unserer Mitte, und ich halte es für gefährlich.

Können wir es Massenpsychose, Klimasyndrom, CO₂-Syndrom, CO₂-Verwirrungssyndrom nennen? Das sind starke Worte, aber die Realität ist noch stärker.

Die Klimawissenschaft in ihrer alarmistischen Form weist mehrere Symptome auf, die als Anzeichen einer möglichen Massenpsychose beschrieben werden. Die Psychologie bietet keine explizite offizielle Diagnose für „Massenverwirrung“. Ich halte dies für richtig, aber gleichzeitig halte ich den Begriff „CO₂-Verwirrungssyndrom“ für akzeptabel, da er in seinem Umfang begrenzter und leichter zu erkennen ist.

Skeptiker, die diese Ideen in Frage stellen wollen, stehen vor einem sehr harten Kampf. Und Recht zu haben reicht nicht aus. Eine Bombe zu werfen, wie es das US-Energieministerium (DOE) getan hat, ist hilfreich, aber es reicht nicht aus, um die Herzen und Köpfe der Menschen zu gewinnen.

Die Wiederholung und Ausweitung des Gorilla-Experiments zeigt, dass die Zahl der Menschen, die den Gorilla auf den ersten Blick „sehen” steigt, wenn er nicht mehr völlig unerwartet auftaucht. Sie ist auch höher, wenn der Gorilla durch eine Frau ersetzt wird. Sie ist höher in einer stressfreien Umgebung.

Ich denke, Skeptiker sollten dies im Hinterkopf behalten. Man sollte nicht mit aller Kraft gegen alarmistische Ideen vorgehen, auch wenn man sie für dumm hält. Wenn abweichende Ideen zu abwegig sind, wird niemand zuhören. Es ist besser, Gelegenheiten zum Meinungsaustausch in einer stressfreien Umgebung zu finden und die Botschaft abzuschwächen. Versuchen Sie, die Kommunikationskanäle offen zu halten. Eine überraschend hohe Anzahl von Alarmisten möchte von Skeptikern ernst genommen werden.

Zum Schluss noch ein Beispiel. Die fünf gängigsten IPCC-Szenarien haben eine wichtige Gemeinsamkeit. Sie basieren auf Algorithmen, die einen kausalen Zusammenhang zwischen CO₂ und Erwärmung annehmen. Mehr CO₂-Emissionen? Dann wird es wärmer! Weniger CO₂? Dann wird es kühler. Ich halte diese Szenarien für Fehlinformationen, jedes einzelne davon. Wie kann man Alarmisten davon überzeugen? Nicht, indem man es als unwissenschaftliche Fehlinformation bezeichnet. Sie werden den Gorilla nicht sehen! Besser ist es, ihnen zu sagen, dass es klug ist, zu den vielen bereits existierenden Szenarien ein weiteres hinzuzufügen. Ein Szenario, in dem CO₂ nicht der wichtigste Regler ist, sondern einer von vielen. Ein Szenario, das sowohl natürliche als auch menschliche Ursachen akzeptiert. Ein Szenario wie „Mord im Orient-Express“. Ein Szenario, in dem Investitionen in Windkraftanlagen, Solarparks und andere Formen der „erneuerbaren“ Energiewende zurückgefahren werden können. In dem fossile Brennstoffe noch jahrzehntelang als zuverlässige, vorübergehende Energiequelle dienen und später durch Kernenergie ersetzt werden können.

Der „Zwischenschritt“ einer Welt, in der Energie aus Wind- und Sonnenkraft gewonnen wird, kann weitgehend übersprungen werden, wodurch finanzielle Anreize geschaffen werden, um den Übergang zur Kernenergie zu beschleunigen, die Zerstörung unserer Umwelt zu verhindern und die Natur zu retten.

Autor: Jules de Waart (geb. 1942) ist ehemaliger Abgeordneter des niederländischen Parlaments und Publizist. Nach seinem Studium der Physischen Geographie an der Universität Amsterdam promovierte er 1971 mit einer geologischen Forschungsarbeit über Südfrankreich. Er war einer der ersten (1971), der die Zusammensetzung von Tonmineralien als Indikator für vergangene Klimata und Landschaftsentwicklung nutzte. Anschließend arbeitete er als Geologe in Afrika und später im Ministerium für Gesundheit und Klimapolitik. Nach seiner politischen Karriere konzentrierte er sich auf das Schreiben und Debattieren über Klima, Wissenschaft und Politik. Er ist bekannt für seine kritische Haltung gegenüber vorherrschenden Annahmen im Klimadiskurs und für mehrere Bücher und Artikel. Sein neuestes Buch „Crisis or Hoax?” wurde 2025 veröffentlicht.

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/03/10/climate-change-and-CO₂-derangement-syndrome/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Der Beitrag Klimawandel und CO₂-Störfaktor erschien zuerst auf EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie.

Iran War Will End When Trump Feels It In His Bones

Trump also said that it is unlikely for the Iranian people to take over their government. Directly after Trump began bombing the Islamic Republic he…

Ground Stops at DC-Area Airports Due to “Strong Chemical Smell” at Air Traffic Control Center

Incident comes one day after Reagan National Airport evacuated over “suspicious package”

Testosterone in Boston: Why Declining T-levels in Boston Matter for All American Men

The Massachusetts Male Aging Study is one of the most important studies for understanding what’s happening to testosterone today across the Western world

Epstein Victim Confirms Britney Spears Forced to Birth ‘Child Slaves’ For VIP Pedophile Ring

Did you know Britney Spears testified against the abusers in the entertainment industry, but the corrupt feds covered it up, desperate to protect the elite?…

💥SENSATIONAL BOMBSHELL: US Intel Agencies Set To Release Major Review PROVING Communist China Stole 2020 Election!

John Solomon confirms China infiltrated voter ID databases, and Tulsi Gabbard, John Ratcliffe, & Kash Patel are reviewing the evidence!

BREAKING: Pentagon Moves Additional Marines & Warships To The Middle East, Potentially Preparing For Boots On The Ground Invasion!

“This is walking into an absolute TRAP!”

Watch: Vance Won’t Reveal What He Advised Trump on Iran

‘I think it’s important for the President of the United States to be able to talk to his advisors without those advisors running their mouth…

Tacheles #196 ist online

Derzeit schaut die Welt gebannt zu, wie sich die Lage im Nahen Osten, auf den Energiemärkten und auch in der Ukraine entwickelt, weshalb es gar nicht so viele spannende Meldungen gegeben hat. Aber die Entwicklungen in den weltweiten Krisen unserer Tage waren trotzdem so interessant, dass Tacheles mit Röper und Stein wieder knapp zwei Stunden […]

Trump Says “We Are Totally Destroying The Terrorist Regime Of Iran” As War Continues To Intensify

The U.S. military action has upset the Muslims which are now carrying out terror attacks against U.S. civilians – something Germans and Japanese never did…

Police: 2 Teens Plotted to Murder Peer in ‘Blood Ritual’ to Resurrect Sandy Hook Shooter Adam Lanza

Pair allegedly planned to push student into bathroom stall, stab him, drink his blood, leave flowers, then smoke cigarette.

Rep. Thomas Massie Responds To Constant Trump Attacks: “I’ve Got Thick Skin”

“I still like President Trump, I voted for him three times, but Ronald Reagan said, ‘Trust but verify,’ and that’s where I am,” says Kentucky…