Kategorie: Nachrichten

Das goldene Zeitalter des wieder groß gemachten Amerika – CJ Hopkins

Quelle: https://cjhopkins.substack.com/p/the-golden-age-of-america-made-great?post_id=185283894&r=aej6t Ist Amerika für Sie schon wieder groß genug geworden? Diese Frage habe ich…

The post Das goldene Zeitalter des wieder groß gemachten Amerika – CJ Hopkins first appeared on Axel B.C. Krauss.

Wo stünden wir mit russischem Erdgas heute wirtschaftlich?

anonymousnews.org – Nachrichten unzensiert

Wo stünden wir mit russischem Erdgas heute wirtschaftlich?

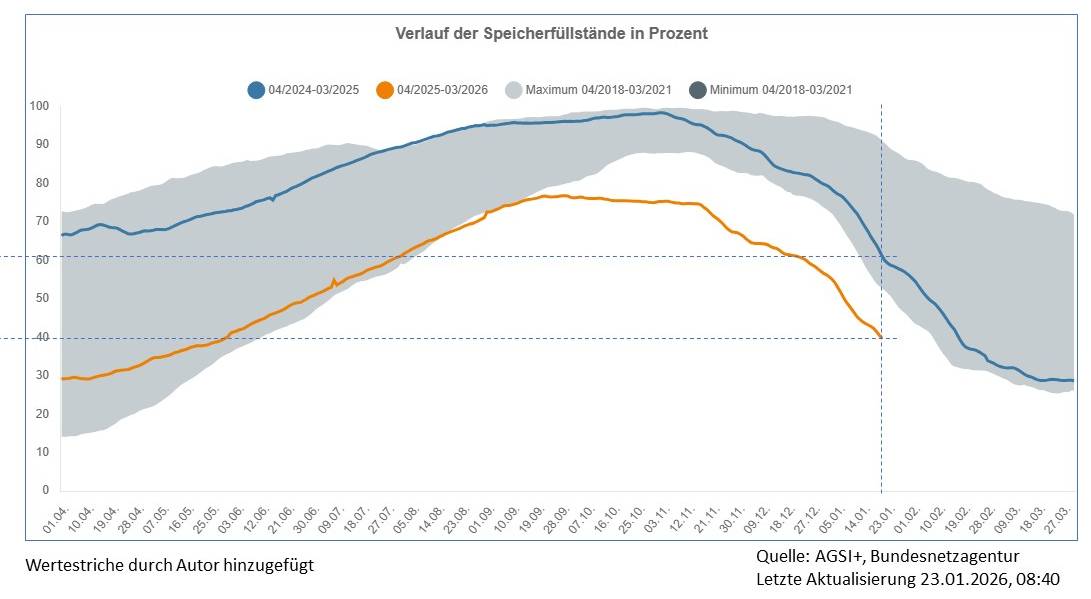

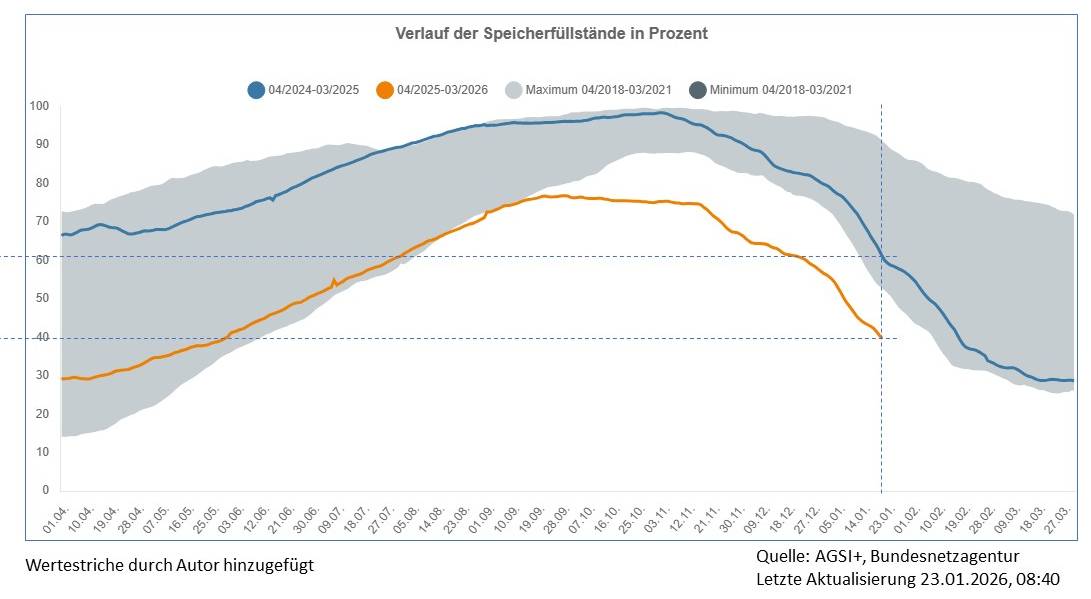

Unsere Gasspeicher sind nur noch zu 40 Prozent befüllt. Sollte der Druck weiter so rapide sinken, könnten in wenigen Tagen bereits Millionen Wohnungen in Deutschland kalt bleiben. Nicht nur Privathaushalte, auch die darbende deutsche Wirtschaft könnte billiges Gas aus Russland dringend gebrauchen.

von Albrecht Künstle

Erinnern wir uns: Schon unter der Merkel-Regierung wurden die Weichen gestellt, dem CO2 in Deutschland den Krieg zu erklären. Unser Land sollte „dekarbonisiert“ werden. Als Begründung galt und gilt immer noch die unabhängigen Fakten immer weniger standhaltendem gleichwohl zum Dogma erhobene Hypothese, dass CO2 für den Temperaturanstieg von rund 1,5 Grad in den letzten 150 Jahren verantwortlich sei. Inzwischen belegen immer mehr Wissenschaftler, dass es zwar einen Zusammenhang gibt – aber ganz anders, als behauptet: Denn der CO2-Anstieg folgt dem Temperaturanstieg und nicht umgekehrt. Aber was einmal als Wahrheit verkündet wurde, darf heute einfach keine Unwahrheit sein. Deshalb wird in Deutschland weiterhin eine aberwitzige autodestruktive „Energiewende“ betrieben, die unserer Wirtschaft das Genick bricht und uns Steuerzahler jährlich zig Milliarden kostet.

Obwohl Atomkraftwerke im Betrieb kein CO2 ausstoßen, wurden diese gesprengt, die letzten nun auch noch unter der Merz-Regierung. Angela Merkel hatte dieses Zerstörungswerk zwar eingeleitet, schien aber wenigstens noch kapiert zu haben, dass regenerative Energien trotz massiven Ausbaus den zunehmenden Energiehunger nicht decken können, schon aufgrund fehlender Netz- und Speicherkapazitäten. Deshalb sah sie im Energieträger Gas quasi “strategisch” (wenn man angesichts der ideologischen mutwilligen Vernichtung der Atomenergie diesen Begriff verwenden will) die notwendige Übergangsenergie, die solange preiswert und ausreichend zur Verfügung stehe, bis man in irgendwann in vielen Jahren vielleicht einmal “CO2-neutral” werden könne. Aber was für Gas, und von wem? Man braucht keine „besondere Beziehung“ zu Putin haben und Russisch sprechen wie Merkel, um die Lösung in Russland zu finden. Denn Erdgas ist umweltfreundlich und verfügt über einen höheren Wirkungsgrad als LNG.

Billigstes Gas in rauen Mengen

Und wer hat das billigste Gas in rauen Mengen, und nicht aus fernen Ländern? Russland! Deshalb verlegte die deutsch-russische Nord Stream AG in den 2010er Jahren zuerst einen Doppelstrang, dann zwei weitere Pipelines durch die Ostsee – übrigens auch als Reaktion darauf, dass die Ukraine eine Überlandleitung angezapft und russische Gasrechnungen wiederholt nicht bezahlt hatte. Schließlich intervenierte die Ukraine auch noch bei ihren Freunden im Westen gegen den deutsch-russischen Pipelinebau durch die Ostsee, weil ihr auf diese Weise Durchleitungsgebühren entgingen. Die Betriebsgenehmigung der beiden neueren Röhren (Nord Stream 2) wurde anschließend von Kanzler Scholz blockiert, weshalb das russische Erdgas weiter nur durch die zwei alten Röhren floss.

Auch das hätte für die Versorgung Deutschlands mit Gas vielleicht sogar ausgereicht; doch aufgrund von Wartungsarbeiten wurde Nord Stream 1 am 11. Juli 2022 stillgelegt, da eine Turbine der Verdichterstation Portowaja defekt war. Diese wurde in Kanada gewartet, aber infolge der Sanktionen nicht mehr an die russische Station Russland zurückgeschickt, sondern nach Deutschland geschafft. Daraufhin wurde der Gasdurchsatz gedrosselt und Ende August vollständig eingestellt. Als Grund gab Gazprom erst neuerliche Wartungsarbeiten an, später einen Ölaustritt in der Verdichterstation. Spätestens ab da wäre als Ersatz nun Nord Stream 2 nötig gewesen. Die russische Seite machte zunehmend Druck, dass die Gaslieferung wenigstens über diese Röhre weiterlaufen solle.

Ignorierte Drohungen

Aber wie der Zufall so spielt, wurden nur wenige Wochen später, am 26. September 2022, drei Röhren durch einen Anschlag zerstört (eine Leitung blieb wohl wegen einer Verwechslung unbeschädigt). Das nicht mehr abgeleitete Gas musste deshalb in Russland abgefackelt werden – geschätzt 4,34 Millionen Kubikmeter pro Tag. Diese Klimaschäden haben in Deutschland übrigens keinen Grünen je interessiert. Das Gas in Deutschland zu verwerten wäre allemal umweltfreundlicher und wirtschaftlicher gewesen. Der Erdgaspreis für die Haushalte stieg nach dem Anschlag wegen der Knappheit von 11 auf rund 14 Cent pro Kilowattstunden; Großverbraucher mussten den Betrieb einschränken. Dass allen Ernstes Russland beschuldigt wurde, den Anschlag auf Nord Stream 2 verübt zu haben, war schon damals absurd und macht vor dem Hintergrund der Ereignisse absolut überhaupt keinen Sinn.

Inzwischen haben sich die Indizien verdichtet, dass die Ukraine den Anschlag in Auftrag gab und die USA bei der Vorbereitung halfen. Als ich von Anfang an Tauchern der Ukraine die Durchführung der Sprengung technisch zutraute, wurde ich noch verspottet. Dabei hatte US-Präsident Joe Biden die Sprengung zwar nicht direkt, aber indirekt und sehr eindeutig angekündigt – im Beisein von Kanzler Olaf Scholz, der die Drohung grinsend überhörte. Das wirtschaftliche Interesse der USA lag dabei auf der Hand – sie wollten (und konnten bald) ihr Fracking-Gas an uns teuer verkaufen. Die Energieversorgung Europas war Biden dabei ebenso latte wie Trump. Selenskyj hat die Sprengung ebenfalls genützt, weil er die Welt so glauben machen konnte, er sei durchaus imstande, Russland auch militärisch in die Knie zu zwingen, wenn Putin uns nämlich kein Gas mehr liefern kann. Doch lediglich ein Prozent der Gaserlöse der russischen Gazprom flossen in den Rüstungshaushalt, wie ich einmal errechnete. Inzwischen sieht das leider anders aus; Russland war auf einen echten Krieg nicht vorbereitet – und rüstet nun massiv auf.

Explodierende Gaspreise

Die Zerstörung der deutsch-russischen Pipelines war für Putin nicht nur ein wirtschaftlicher Tiefschlag, sondern auch eine Demütigung, zumal nach der Versenkung von russischen Schiffen im Schwarzen Meer, der Zerstörung der Kertsch-Brücke und Raffinerien tief im russischen Hinterland. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Nun schlägt Putin erbarmungslos zurück. Ebenso, wie damals mutmaßliche Ukrainer seine drei russischen (und deutschen) Pipelines durch den Unterwasser-Terrorakt liqidierten, zahlt er es nun Selenskyj heim: Fast jede Woche schlagen russische Drohnen und Raketen in Knotenpunkte der Infrastruktur Kiews ein.

Bei uns explodieren keine Angriffsziele, sondern nur die Gaspreise. Das, was den vom Krieg betroffenen Ukrainern blüht – frieren und erfrieren im kalten osteuropäischen Winter – könnte uns übriegns ebenfalls blühen – denn wenn der Winter anhält, wird es eng: Unsere Gasspeicher sind nur noch zu 40 Prozent gefüllt, deutschen Mietern machten und machen nur die gestiegenen Gas- und Heizkosten zunehmend zu schaffen. Wenigstens über Finanten müssen sich die Ukrainer aber keine Sorgen machen – denn das geld bekommen sie von uns, Milliarden um Milliarden Euro, gerade letzte Woche wieder ein weiterer “Kredit” von 90 Milliarden Euro. Trotzdem kostet die Rache Putins nicht nur Geld, sondern nun auch viele Menschen das Leben. Aber zurück zu unseren Sorgen in Deutschland: Nun haben es unsere oberschlauen Selenskyj-Getreuen also geschafft, dass die Industrie und Privathaushalte zwar nicht mehr von Russlands Gas abhängig sind – dafür aber umso mehr von Norwegen, Belgien, Niederlande und LNG der USA, von in puncto Menschenrechte fragwürdigen Ersatzpartnern wie Aserbaidschan oder Katar ganz zu schweigen. Von den Amis und diesen sonstigen „Freunden“ beziehen wir Gas nun zu einem deutlich höheren Preis, im Fall der USA ist es zum Beispiel der dreifache verglichen mit den russischen Preisen, ganz abgesehen von den dadurch in Kauf genommenen Umweltschäden durch Fracking und riesige Naturschutzgebiet-Zerstörungen für LNG-Terminals wie auf Rügen

Könnte man die Pipelines technisch wieder instandsetzen?

Doch gibt es auch in den USA „grünen“ Widerstand gegen die Ausbeutung und den Umweltfrevel von gashaltigem Gestein. Wie lange soll das noch so laufen? Die hohen Preise schlagen auch auf den Strompreis durch, was unsere Wirtschaft stranguliert und, falls man selbie retten will, milliardenschwere steuerfinanzierte Hilfen nötig macht. Wir Steuerbürger müssen dann also nicht nur die Subventionen finanzieren, sondern selbst auch höhere Gaspreise tragen, als sie beim Weiterbezug von “Russengas” fällig gewesen wären. Aus Leserkreisen wurde daher die Frage an mich herangetragen, ob es denn nicht möglich wäre, zu unserem eigenen Nutzen die zerstörten Nord Stream-Gasleitungen wieder instandzusetzen.

Nun bin ich zwar kein Ingenieur, aber verstehe ein wenig von Physik. Der Gasdruck in den intakten Röhren betrug bei der Einspeisung in Russland 220 bar (das ist in etwa der Druck voller Pressluftflaschen von Tauchern), und am Ende der Pipeline in Deutschland noch etwa 100 bar. Die Sprengung der Röhren erfolgte in und 70 Metern Tiefe, wo der Umgebungsdruck 8 bar beträgt. Durch die Lecks in den Pipelines fiel deren Innendruck auf diese 8 bar ab, die Differenz entwich als bekannter sichtbarer Gasteppich. Meerwasser konnte dabei nur wenig, im Bereich der Lecks, eingedrungen sein. Denn die Röhren würden nur geflutet, würde man die Ventile am Ende der Pipeline öffnen; dann würde das Gas mit dem Restdruck von 8 bar entweichen. Was aber kein Problem wäre: „Nach Abschluss der Bauarbeiten wurden die drei Abschnitte der Pipeline mit Wasser geflutet und einer Druckprüfung unterzogen. Anschließend wurden sie unter Wasser aneinander geschweißt. Sobald die Pipeline zusammengefügt war, wurde das Wasser abgelassen, anschließend wurde sie getrocknet und mit Stickstoff gefüllt und erst dann das Erdgas sicher eingeleitet“, informierte der Betreiber damals zu den Nord Stream 1-Bauarbeiten. Die Druckprüfung erfolgte – wie bei Tauchflaschen – mit Wasser, damit im Fall einer Schwachstelle kein explosionsartiger Druckabfall eintreten kann.

Der lange Arm der Mafia

Für einfache Störungen war Nord Stream durchaus gerüstet; für einen Terroranschlag wie die erfolgte Sprengung hingegen weniger. Experten sehen dennoch Reparaturmöglichkeiten (siehe hier) –, denn unter Wasser sägen, Schweißbrennen und Schweißen in solchen Tiefen ist durchaus möglich. Wie das trotz des entzündlichen Restgases gehen soll, weiß ich nicht; vielleicht würde die Verbindungen mit Muffen oder Manschetten hergestellt? Man braucht jedenfalls keine betonummantelte Ersatzröhre einbauen, denn der Auftrieb des kurzen Stücks ist vernachlässigbar oder kann durch eine einfache Beton- oder Steinschüttung verhindert werden.

Sollte es mutigen Vertretern der deutschen Justiz tatsächlich gelingen, die Täter trotz Gleichgültigkeit, klammheimlicher Freude oder sogar mutmaßlicher Mitwisserschaft (?) von Berliner Politikern juristisch zur Strecke zu bringen (und die Verurteilung der Täter anschließend überleben, den langen Arm der Mafia büßte schließlich schon so mancher mit dem Leben!), dann müssten die Attentäter meines Erachtens nach dem Kriegsrecht verurteilt werden. Dennder Angriff auf unsere Pipeline wäre noch nicht einmal dann zulässig gewesen, wenn wir mit der Ukraine im Krieg gelegen hätten, aber erst recht nicht, wo Deutschland der zweitgrößte Nettozahler des Ukrainekrieges ist! Aber jeglicher Anstand scheint Selenskyj schon lange abhanden gekommen zu sein, sofern er ihn je hatte – und das gilt auch für jene Politiker in Berlin, die ihn weiterhin decken, als ob nichts gewesen wäre…

Der Beitrag Wo stünden wir mit russischem Erdgas heute wirtschaftlich? ist zuerst erschienen auf anonymousnews.org – Nachrichten unzensiert und wurde geschrieben von Redaktion.

61,8 Prozent: AfD-Kandidat gewinnt Bürgermeister-Wahl in Sachsen

anonymousnews.org – Nachrichten unzensiert

61,8 Prozent: AfD-Kandidat gewinnt Bürgermeister-Wahl in Sachsen

Kantersieg für die AfD im ersten Wahlgang um den Bürgermeisterposten in Altenberg. Obwohl fünf Kandidaten antraten, fiel das Wahlergebnis im Osterzgebirge sehr deutlich aus. Die Wahlbeteiligung war überraschend hoch.

von Max Hoppestedt

Der sächsische Landtagsabgeordnete André Barth (AfD) hat am Sonntag mit deutlichem Vorsprung die Bürgermeisterwahl im Wintersportort Altenberg gewonnen. Laut dem vorläufigen Ergebnis, das die Stadtverwaltung auf ihrer Webseite mitteilte, erhielt der 56jährige 61,8 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag für eine Kommunalwahl bei überraschend hohen 70,8 Prozent.

Obwohl der AfD-Politiker in der sächsischen Stadt vier Gegenkandidaten hatte, holte er schon im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit und übertraf sie sogar sehr deutlich. Abgeschlagen auf Platz zwei landete die parteilose Kandidatin Johanna Franz mit 21,3 Prozent. Auch die anderen drei Bewerber gehören keiner Partei, lediglich einer einer Wählervereinigung an.

AfD-Politiker führte das Rathaus schon kommissarisch

Barth hatte das Rathaus in der 7.500-Einwohner-Stadt zuvor schon kommissarisch geführt. Denn der bisherige Amtsinhaber Markus Wiesenberg (CDU) war im Sommer 2025 zurückgetreten, weil er sich vom Stadtrat blockiert fühlte. Daraufhin übernahm der AfD-Politiker als sein Stellvertreter die Amtsgeschäfte.

Der Rechtsanwalt sitzt bereits seit 2014 für die AfD im sächsischen Landtag. Bis 2010 gehörte Barth der SPD an. In Sachsen stellt die AfD damit das dritte Stadtoberhaupt. In Großschirma gewann Rolf Weigand die Bürgermeisterwahl. Und in Pirna wählten die Bürger den für die AfD angetretenen parteilosen Tim Lochner zum Oberbürgermeister.

Der Beitrag 61,8 Prozent: AfD-Kandidat gewinnt Bürgermeister-Wahl in Sachsen ist zuerst erschienen auf anonymousnews.org – Nachrichten unzensiert und wurde geschrieben von Redaktion.

Wer EU-Sanktionierten hilft, muss mit jahrelanger Haft rechnen

anonymousnews.org – Nachrichten unzensiert

Wer EU-Sanktionierten hilft, muss mit jahrelanger Haft rechnen

Keine Nahrung, keine Unterkunft, kein Arzt, kein Anwalt: Der Bundestag hat in aller Stille ein Gesetz beschlossen, das alle mit hohen Geld- und Gefängnisstrafen belegt, die von der EU sanktionierten Mitbürgern helfen. Ein deutscher Betroffener kann derweil nicht mal Essen für seine Kinder kaufen.

von Alexandra Nollok

Will der deutsche Journalist Hüseyin Droĝru überleben, muss er sich illegal helfen lassen: mit Nahrung, medizinischer Versorgung, Unterkunft und allem, was man benötigt. Denn seit Mai 2025 listet ihn die EU in ihrem 17. Russland-Sanktionspaket als “prorussischen Desinformanten“. Dabei hat er nicht einmal über den Krieg in der Ukraine berichtet. Nun sitzt der, anders als von der EU behauptet, ausschließlich deutsche Staatsbürger samt Frau und drei kleinen Kindern, darunter Zwillinge im Säuglingsalter, mittellos in Berlin.

Seit zwei Wochen verweigern ihm der deutsche Staat und seine Bank sogar den Zugang zum absoluten Existenzminimum. Er könne seine Kinder seither “nicht mit dem Nötigsten wie Nahrung versorgen“, schrieb er kürzlich auf X. Die Weigerung liege wohl vor allem daran, dass es kein Gesetz gibt, das den Umgang mit Sanktionierten im eigenen Land regelt. Denn die EU-Repressionen laufen unter dem Label “außenpolitische Maßnahme”, was eigene Staatsbürger eigentlich ausschließt. Statt dies zu regeln, um den Tod Betroffener zu verhindern, hat der Bundestag jetzt die Repressionen gegen Unterstützer verschärft: Wer Droĝru hilft, dem drohen fünf bis zehn Jahre Haft.

Jede Hilfe verboten

Das “Gesetz zur Anpassung von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Europäischen Union” hat der Bundestag bereits vergangene Woche verabschiedet. In den Leitmedien kam das allerdings nicht vor, nur einige kleinere Publikationen wie das ND berichteten darüber.

Die fehlende Berichterstattung könnte unter anderem (aber nicht nur) daran liegen, dass der Bundestag den Vorstoß als bloße “Anpassung an EU-Mindeststandards für die Strafverfolgung von Sanktionsverstößen” vermarktet. Bisher waren Unternehmen, die Sanktionen umgingen, oft mit Ordnungswidrigkeitsverfahren und entsprechenden Geldbußen konfrontiert, die zwischen 133.000 und 37,5 Millionen Euro variierten, wie es heißt. Das neue Gesetz definiere dies nun als Straftat mit Geldstrafen zwischen ein bis fünf Prozent des Jahresumsatzes oder konkret zwischen acht und 40 Millionen Euro.

Was wie ein gewöhnlicher, demokratischer Rechtsrahmen klingt, vom Bundestag verharmlosend “Harmonisierung” (mit dem EU-Recht) genannt, kann allerdings auch jede Privatperson treffen, die einem Betroffenen hilft. Das erfährt man im Gesetzentwurf: Danach sind Verträge aller Art mit Sanktionierten, außerdem Honorare, Spenden, Zuwendungen mit Geld, Bedarfsgütern oder Dienstleistungen an Betroffene wie Droĝru strafbar. Wer dagegen verstößt, muss damit rechnen, für bis zu fünf Jahre im Gefängnis zu landen, in “besonders schweren Fällen” bis zu zehn Jahre.

Bürokratische Todesstrafe

Bezüglich verbotener “Dienstleistungen” nennt der Gesetzentwurf zum Beispiel “die Erbringung einer Rechtsberatung”, den “Abschluss oder Fortführung eines Miet- oder Pachtvertrags” oder eine “Sende-, Übertragungs-, Verbreitungs- oder sonstige Rundfunkdienstleistung”, was auch Internetzugänge und die Telekommunikation betrifft.

Mit anderen Worten: Vermieter müssen Betroffene fristlos auf die Straße setzen, Krankenkassen, Energie- und Telefongesellschaften sämtliche Verträge mit ihnen kündigen. Und mehr noch: Sogar Anwälten ist es unter Androhung einer Haftstrafe verboten, einen Sanktionierten rechtlich zu vertreten. Die “Kaltgestellten” dürfen sich demnach nicht einmal juristisch verteidigen, auch wenn die Regierungsvertreter in diversen Bundespressekonferenzen ständig das Gegenteil behaupten.

Man kann mit Fug und Recht konstatieren, dass die Bundesrepublik gemeinsam mit nicht gewählten EU-Vertretern eine bürokratische Todesstrafe gegen unliebsame Personen eingeführt hat, die gegen kein Gesetz verstoßen haben, sondern lediglich etwas veröffentlicht haben, was Politikern und Bürokraten nicht gefällt. Eine Floskel im Gesetzestext, wonach humanitäre Nothilfe unter strengen Vorgaben nicht bestraft werden solle, dürfte mangels Definition nicht viel an der Situation Betroffener ändern.

Es kann jeden treffen

Der Fall Droĝru verdeutlicht überdies, dass es faktisch jeden treffen kann, der den Herrschenden politisch nicht genehm ist, auch ganz ohne Verbindungen zu Russland oder entsprechende Berichterstattung. So wird dem Familienvater im Sanktionspapier ohne jeden Beleg vorgeworfen, seine inzwischen gesperrte Medienplattform red.media müsse wohl Verbindungen zu Russland haben, weil einzelne Mitarbeiter früher einmal, also vor deren Verbot, für russische Medien gearbeitet hätten.

Weiterhin rügt die EU in ihrem Erguss voller Rechtschreib- und Grammatikfehler (hier zum besseren Verständnis ausgebessert), dass Droĝru seine Medienplattform genutzt habe, “um systematisch falsche Informationen über politisch kontroverse Themen zu verbreiten, mit der Absicht, unter seinem überwiegend deutschen Zielpublikum ethnische, politische und religiöse Zwietracht zu säen, unter anderem durch die Verbreitung der Narrative über radikalislamische Gruppierungen wie die Hamas”.

Konkret habe er die Besetzung einer deutschen Universität gegen die israelischen Kriegsverbrechen im Gazastreifen gefilmt, “um Bilder des Vandalismus” durch “anti-israelische Randalierer” zu veröffentlichen. Dies habe “die Stabilität und Sicherheit in der Union untergraben oder bedroht” und letztlich Russland in die Hände gespielt. Dass es Aufgabe von Journalisten ist, die Realität zu dokumentieren – nichts anderes hat Droĝru getan –, interessiert die EU kein bisschen.

Das ist nicht alles: Als sein Anwalt, den er nun nicht mehr haben dürfte, auf mehrfaches Nachhaken nach Monaten “Belege” von der EU erhielt, war das Staunen groß: kein Wort über propalästinensische Proteste, kein einziger Nachweis für angebliche russische Verbindungen. Stattdessen präsentierten sie einige X-Beiträge des “Dissidenten”, in denen er sich kritisch über die deutsche Politik geäußert hatte.

Exempel statuiert

Neben Droĝru hat es bekanntlich auch andere westliche Bürger getroffen, darunter die deutschen Journalisten Thomas Röper und Alina Lipp. Beide leben allerdings in Russland, wodurch sie viel weniger betroffen sind. Allerdings hat sie die EU damit faktisch ins Exil geschickt, da sie nicht mehr durch EU-Gebiet nach Deutschland einreisen dürfen, nicht einmal zu Familienbesuchen.

Besonders populär wurde der Fall des ehemaligen Schweizer Obersts und Militäranalysten Jacques Baud, der in Brüssel lebt, also im Herzen der EU. Er landete Mitte Dezember auf der Sanktionsliste – und sitzt entsprechend in Belgien mit einem ähnlichen Schicksal fest. Denn zurück in die Schweiz darf er nicht. Immerhin scheint nun, nach gut einem Monat, die Schweizer Botschafterin bei der EU in Brüssel dagegen interveniert zu haben.

Doch das Problem wäre für Baud wohl selbst durch eine Ausreise in sein Nicht-EU-Heimatland Schweiz nicht gelöst. Denn viele Banken aus Drittstaaten, darunter die Schweiz, beteiligen sich präventiv am Sanktionsregime, um weiterhin reibungslos Geschäfte mit EU-Unternehmen und -Bürgern abwickeln zu können. Genau das will die EU damit wohl bewirken: präventiv Gehorsam durch präventive Einschüchterung – vor allem von Journalisten, Publizisten und Wissenschaftlern.

Die Presse-, Meinungs- und Informationsfreiheit in der EU ist damit endgültig tot. Das deutsche Grundgesetz, das diese vorschreibt, gilt nicht mehr. Statt Grundrechten droht jedem, der öffentlich politische Ansichten äußert, die seiner Regierung nicht gefallen, die neue bürokratische Todesstrafe – ohne Prozess, ohne Anhörung, ohne Unschuldsvermutung. Droĝru, Lipp, Röper, Baud und einige andere europäische Bürger sind die Unglücklichen, die der Vernichtungswahn der Herrschenden gegen “Feinde im Inneren” zuerst getroffen hat. Man hat an ihnen ein Exempel statuiert. Viele andere könnten folgen.

Der Beitrag Wer EU-Sanktionierten hilft, muss mit jahrelanger Haft rechnen ist zuerst erschienen auf anonymousnews.org – Nachrichten unzensiert und wurde geschrieben von Redaktion.

Die deutschen Gasspeicher sinken gefährlich niedrig – Verknappung ist kaum zu vermeiden

Der deutsche Energiekanal Energie & Outdoor Chiemgau beleuchtet die Heizgasversorgung in Deutschland, die sich angesichts schwindender Speichermengen einer angespannten Phase nähert.

Sollte der kalte Januar in Deutschland wie prognostiziert anhalten, ist mit einer Erdgasrationierung zu rechnen.

Dieser Januar gilt als einer der kältesten der letzten 15 Jahre. In solchen Kälteperioden steigt der deutsche Gasverbrauch sprunghaft an (bis zu 1,3 % Kapazitätsverlust pro Tag). Aktuell (Stand: 19. Januar) liegt der Füllstand der Gasspeicher bei 41,8 % und damit deutlich niedriger als im Vorjahreszeitraum (nahezu 64 %).

Nahezu kritische Werte

Da die aktuellen Speicherstände in Deutschland weiter sinken, nähert sich ein kritischer Punkt: Sobald die Speicher unter 20 % fallen, wird es technisch schwierig, genügend Druck für die Standardentnahme aufrechtzuerhalten. Laut Stefan Spiegelsperger von Energie & Outdoor Chiemgau markiert dies den Beginn einer Gasknappheitssituation

Ein erheblicher Teil der deutschen Gasspeicher wird zur Stromerzeugung genutzt, insbesondere in Zeiten geringer Wind- (wie derzeit) oder Solarstromproduktion („Dunkelflöße“). Obwohl LNG-Terminals vorhanden sind, bleiben viele aufgrund eines Mangels an Tankern unterausgelastet. Darüber hinaus exportiert Deutschland weiterhin Gas in Nachbarländer.

In seinem Video kritisiert Spiegelsperger die Prognosen der INES ( Initiative Energien Speichern ) als zu optimistisch. Er weist darauf hin, dass die tatsächlichen Speicherstände bereits unter die prognostizierten Werte fallen, was besorgniserregend sei. Sollte die Kältewelle bis Mitte Februar anhalten, deutet eine Referenzberechnung (basierend auf dem Jahr 2010) darauf hin, dass die Speicher vollständig leer sein könnten.

Mögliche Folgen eines Gasmangels

Was geschieht also, wenn die Gasspeicherstände weiterhin besorgniserregend sinken und ein tatsächlicher Mangel entsteht? Antwort: Es kommt zu Rationierungen, und die Versorgung von Privathaushalten hat Priorität. Um die Versorgung dieser Haushalte zu sichern, müsste die Industrie ihren Verbrauch drastisch reduzieren. Dies hätte gravierende wirtschaftliche Folgen.

Auch öffentliche Einrichtungen wie Schwimmbäder könnten geschlossen werden, und es könnte Appelle geben, die Heiztemperaturen in den Häusern zu senken.

Darüber hinaus wird aufgrund von Angebot und Nachfrage mit einem Anstieg der Gaspreise gerechnet.

Stefan Spiegelsperger von Energie & Outdoor Chiemgau hält eine Gasknappheit derzeit für kaum vermeidbar, es sei denn, der Rest des Winters verläuft überraschend mild. Aktuell deuten die Wettermodelle nicht auf dieses Szenario hin.

Spiegelsperger rät den Zuschauern, sich auf mögliche Engpässe einzustellen. Eine kleine positive Nachricht ist der Beginn der Gaslieferungen aus Aserbaidschan, die allerdings nur einen Bruchteil des Gesamtbedarfs decken.

Diese verheerende Situation ist größtenteils Deutschlands leichtsinnigem Vorstoß in die Fantasiewelt der grünen Energie zu verdanken.

[Und nicht zu vergessen, der Anschlag auf Nordstream und der Weigerung der deutschen Regierung, wenigstens die verbliebene Pipeline zu nutzen – der Übersetzer]

Der Beitrag Die deutschen Gasspeicher sinken gefährlich niedrig – Verknappung ist kaum zu vermeiden erschien zuerst auf EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie.

Die EU ist ratlos und die NATO gibt es wohl nur noch auf dem Papier

Masseneinwanderung: Das neue Manna, das uns alle wohlhabend und satt macht?

Eine neue Studie des Ifo-Instituts verkündet frohe Botschaft, Schutzflehende (wie sie von woken Mitmenschen gern genannt werden) schaffen Arbeitsplätze. Je mehr Asylforderer kommen, desto mehr blühe der Arbeitsmarkt. Das klingt wie das biblische Manna, unendlich vermehrbar, macht alle satt. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppt sich die frohe Kunde als Luftnummer, die vor allem eines schafft, zusätzliche Belastungen für die einheimische Bevölkerung.

Von Chris Veber

Das Ifo-Institut in München hat Daten aus den Jahren 2007 bis 2021 analysiert und kommt zu dem Ergebnis, dass ein Zuzug von 100 Asylanten pro 10.000 Einwohner im Schnitt sieben neue Gewerbeanmeldungen und 27 zusätzliche Arbeitsplätze hervorbringt. Insgesamt sollen sogar 109 Jobs entstehen, vor allem Vollzeitstellen in Bereichen wie Verkehr, Gesundheit und Finanzdienstleistungen.

Die Autoren erklären das mit gestiegenem Bedarf und einem größeren Arbeitskräfteangebot. Doch dann kommt der entscheidende Satz, der alles relativiert: „Dabei sei allerdings zu beachten, dass der gestiegene Bedarf eine Folge steuerfinanzierter Transfers sein könnte. In welchem Umfang das der Fall ist, untersuchte die Studie nicht.“ Mit anderen Worten, die Jobs entstehen möglicherweise nur, weil der Staat den Asylanten Sozialleistungen zahlt, von denen sie dann Essen, Wohnungen, Taxifahrten oder Geldtransfers in die Heimat finanzieren. Hoffentlich nicht zum netten Onkel vom IS, der in Syrien gerade Kurden schlachtet, bevor er mittels Familiennachzug auch zu uns kommt.

Genau das passiert seit Jahren in Österreich und Deutschland. In Österreich leben Hunderttausende Asylanten überwiegend von staatlichen Transfers. Die Beschäftigungsquote unter Asylforderern liegt deutlich unter dem Durchschnitt, viele bleiben dauerhaft auf Sozialhilfe angewiesen. Das AMS meldet regelmäßig überproportionale Arbeitslosigkeit bei Drittstaatsangehörigen. Wenn diese Menschen konsumieren, entsteht natürlich ein Bedarf, aber der wird finanziert von den Steuern der arbeitenden, autochthonen Bevölkerung. Das ist keine Bereicherung, sondern eine Umverteilung von den produktiven Staatsbürgern zu den nicht-produktiven Nicht-Staatsbürgern.

Warum sonst droht der oberste Sowjet der EuSSR den Mitgliedstaaten mit Strafzahlungen von 20.000 Euro pro abgelehntem Asylinvasor? Offenbar ist die Aufnahme von Asylanten aus mittelalterlich-muslimischen Ländern so attraktiv, dass man die Länder dazu zwingen muss. Und warum sind die Herkunftsländer – wie etwa Syrien, Afghanistan, Somalia – keine blühenden Wirtschaften und Gesellschaften, wenn doch ihre Auswanderer angeblich so viel wirtschaftliches Potenzial mitbringen?

Die Sozialsysteme in Europa haben den Kipppunkt längst überschritten. Millionen illegale Zuwanderer seit 2015 haben die Ausgaben für Soziales, Wohnen und unmögliche Integration explodieren lassen, ohne dass dem eine entsprechende Wertschöpfung gegenübersteht. Stattdessen finanzieren die Einheimischen nicht nur den Lebensunterhalt der Asylinvasoren, sondern auch die neu geschaffenen Jobs für Dolmetscher, Sozialarbeiter, Sicherheitskräfte und Verwaltungsbeamte, die mit den Folgen der Invasion fertigwerden müssen. Und natürlich die „NGO´s“, die sich uneigennützig um die Schutzflehenden kümmern.

Die Ifo-Studie ignoriert diese Netto-Rechnung bewusst. Sie zählt nur die zusätzlichen Gewerbeanmeldungen, nicht die Kosten, die durch die steuerfinanzierten Transfers entstehen. Linksgrüne, woke Kreise, deren natürliche Lebensform es ist, von eben diesen Transfers zu leben, bejubeln solche Studien natürlich. Für den normalen Steuerzahler bleibt die Erkenntnis, das neue Manna sättigt vor allem jene, die es nicht selbst verdienen müssen und lässt die arbeitende Bevölkerung dafür ausbluten.

Politik stur, Bürger rebellieren: Windkraft & Energiewende am Ende? – Rainer Kraft (MdB | AfD Bayern) packt aus

Dr. Rainer Kraft im Deutschland-Kurier -Interview beim AfD-Windkraft-Symposium: Politisch ändert sich nichts – Trotz 20 Jahren Misserfolg werden die Anstrengnungen in der „Energiewende“ verdoppelt. Aber gesellschaftlich kippt es: Bürger erkennen die große Lüge – Strompreise explodieren, Jobs gehen verloren, die Wirtschaft leidet. Der Widerstand wächst: Bürgerinitiativen bekämpfen Windräder vor der Haustür – während die Regierung vergeblich versucht, mit Almosen & Steuergeld Zustimmung zur eigenen katastrophalen Politik zu kaufen.

-Interview beim AfD-Windkraft-Symposium: Politisch ändert sich nichts – Trotz 20 Jahren Misserfolg werden die Anstrengnungen in der „Energiewende“ verdoppelt. Aber gesellschaftlich kippt es: Bürger erkennen die große Lüge – Strompreise explodieren, Jobs gehen verloren, die Wirtschaft leidet. Der Widerstand wächst: Bürgerinitiativen bekämpfen Windräder vor der Haustür – während die Regierung vergeblich versucht, mit Almosen & Steuergeld Zustimmung zur eigenen katastrophalen Politik zu kaufen.

The post Politik stur, Bürger rebellieren: Windkraft & Energiewende am Ende? – Rainer Kraft (MdB | AfD Bayern) packt aus appeared first on Deutschland-Kurier.

Die Unterdrückung von Dissens bzgl. Klimawandel kann nicht verhindern, dass sich die Realität durchsetzt.

Francis Menton, THE MANHATTAN CONTRARIAN

Hier in den USA hat die zweite Trump-Regierung die Reihe verrückter Energiepolitik weitgehend gestoppt, die unter dem Banner der „Bekämpfung des Klimawandels“ marschiert. Das Gleiche gilt jedoch nicht für viele andere Länder mit fortgeschrittener Wirtschaft, beispielsweise Deutschland, Australien und Großbritannien.

Betrachten wir Großbritannien. Bei den Wahlen 2024 verschafften die Wähler der linken Labour-Partei eine große parlamentarische Mehrheit. Die daraus hervorgegangene Regierung hat die Politik der Netto-Null-Emissionen, der Unterdrückung fossiler Brennstoffe und der Energieerzeugung aus „erneuerbaren Energien“ noch verstärkt. Überzeugt von ihrer eigenen Richtigkeit und sogar Gerechtigkeit, versucht die Regierung, alle abweichenden Meinungen zu ihrer Politik zum Schweigen zu bringen, indem sie Meinungsverschiedenheiten als „Fehlinformationen“ oder „Klimaleugnung“ bezeichnet.

In der tatsächlichen Energieerzeugung setzt sich jedoch weiterhin die Realität durch.

In einer Kolumne vom 9. Januar bei Net Zero Watch [NZW] berichtet Andrew Montford über die neuesten Methoden der britischen Regierung, Gruppendenken durchzusetzen und Klimakritiker zum Schweigen zu bringen. (Vollständige Offenlegung: Ich bin Mitglied des Vorstands der amerikanischen Tochtergesellschaft von NZW.) Der Titel der Kolumne lautet [übersetzt] „Die Possen der Klima-Clique”. Anscheinend hat das Parlament eine Gruppe namens „Energy Security and Net Zero Select Committee“ (Ausschuss für Energiesicherheit und Netto-Null) gebildet, und dieser Ausschuss führt eine Reihe von Anhörungen mit dem Titel „Unterstützung der Energiewende“ durch. Andrews Zusammenfassung:

Es ist genau das, was man erwarten würde – eine Reihe prominenter Mitglieder der grünen Bewegung, ohne dass auch nur eine einzige abweichende Meinung zu hören ist, weder unter den Zeugen noch unter den Ausschussmitgliedern. Das ist keine Überraschung – die meisten Sonderausschüsse sind einfach choreografierte Bühnenshows, die sorgfältig darauf ausgelegt sind, bestimmte Narrative aufrechtzuerhalten und unbequeme Wahrheiten zu unterdrücken.

Montford listet Zeugen aus zwei kürzlich durchgeführten Anhörungen auf, die alle Mitglieder dessen sind, was er als „eng verbundene Clique” von Klimapanikmachern bezeichnet:

• Angharad Hopkinson, politische Aktivistin bei Greenpeace

• Lorraine Whitmarsh vom Zentrum für Klimawandel und sozialen Wandel

• Stephanie Draper, Klimaaktivistin

• Roger Harrabin, ehemaliger Energie- und Umweltanalyst bei der BBC

• Bob Ward, PR-Beauftragter am Grantham Research Institute on Climate Change

• Rebecca Willis, ehemalige Mitarbeiterin der Green Alliance und jetzt Wissenschaftlerin an der Lancaster University.

Montfords Folgerung:

Wo auch immer man hinschaut – von Universitäten über Akademien bis hin zu den Mainstream-Medien – wurden abweichende Meinungen komplett ausgeblendet und Gegenargumente kategorisch abgelehnt. Das ist der Grund, warum wir uns in dieser katastrophalen wirtschaftlichen Lage befinden.

Aber dann gibt es noch die Realität. Vielleicht ist noch erinnerlich, dass der große britische Ölkonzern, der damals „British Petroleum“ hieß, Anfang der 2000er Jahre seinen Namen in BP änderte und eine große Umfirmierung unter dem Slogan „Beyond Petroleum“ startete. Fast zwei Jahrzehnte später, im Jahr 2020, beschloss BP, obwohl es immer noch im Ölgeschäft tätig war, seinen Einstieg in die Energiewende zu verdoppeln. Das war die Zeit des „Woke“-Maximums. Aus Forbes, 4. August 2020:

In heute Morgen veröffentlichten Details hat das in London ansässige Unternehmen BP eine Reihe von Zielen für 2030 festgelegt. Das Unternehmen plant, seine Öl- und Gasproduktion bis 2030 um 40 % zu reduzieren, von derzeit rund 2,6 Millionen Barrel pro Tag; seine Investitionen in erneuerbare Energien zu erhöhen, mit dem Ziel, bis 2030 eine Erzeugungskapazität von 50 Gigawatt zu erreichen, gegenüber 2,5 Gigawatt im letzten Jahr; und die Anzahl der eigenen Ladestationen für Elektrofahrzeuge von 7.500 auf 70.000 zu erhöhen. Außerdem hat das Unternehmen zugesagt, keine weiteren Ölförderaktivitäten in Ländern durchzuführen, in denen es noch keine Upstream-Aktivitäten betreibt.

Damals äußerten Einige Skepsis gegenüber den Plänen von BP, aber Analysten stellten fest, dass die Ziele ausreichend detailliert und konkret waren, um zu zeigen, dass es BP „ernst damit war“:

In einer Mitteilung von Analysten von Sankey Research hieß es, dass Skeptiker zwar generell Recht hätten, „ein ‚Greenwashing‘ zu vermuten“, dass jedoch „der Umfang und die Reichweite dieser Ziele beeindruckend“ seien. Die lange Liste konkreter Maßnahmen in dem neuen Plan von BP zeige, dass BP es ernst meine. Das Unternehmen sei sich bewusst, dass die heute vorgestellten Ziele von Investoren und Umweltschützern genutzt werden würden, um das Unternehmen in zehn Jahren zur Rechenschaft zu ziehen.

Fünfeinhalb Jahre später, aber noch weit vor 2030, sieht es so aus, als hätte der große Umstieg von BP auf erneuerbare Energien nicht funktioniert. Das Wall Street Journal veröffentlichte am 14. Januar einen Artikel, der still und leise auf Seite B3 versteckt war und über das Debakel von BP berichtete. Die Überschrift lautet „BP Flags $5 Billion Write-Down of Low-Carbon Business.” [BP meldet Abschreibung in Höhe von 5 Milliarden Dollar für sein Geschäft mit kohlenstoffarmen Technologien] Auszug:

BP gab bekannt, dass es den Wert seines Geschäftsbereichs für Gas und kohlenstoffarme Energien bis zu 5 Milliarden US-Dollar abschreiben werde. Dies ist die Folge einer unglücklichen Entscheidung für den Einstieg in den Bereich der erneuerbaren Energien, wodurch das Unternehmen zum am wenigsten profitablen der großen Ölkonzerne wurde. Das in London ansässige Unternehmen befindet sich derzeit in einer frühen Phase der Umstrukturierung, mit der es zu seinen Wurzeln zurückkehren will: der Öl- und Gasförderung. BP hat seine Investitionen in Aktivitäten zur Energiewende zurückgefahren, sich aus einigen Projekten im Bereich erneuerbare Energien zurückgezogen und Pläne zur drastischen Reduzierung seiner Öl- und Gasproduktion aufgegeben.

Im Rahmen der Neuausrichtung holt BP einen neuen CEO an Bord und entlässt die Personen, die das Unternehmen in die katastrophale Richtung des „Kampfes gegen den Klimawandel” gelenkt haben:

Im vergangenen Monat ernannte BP Meg O’Neill zu seiner nächsten Chefin, eine Außenstehende, die als Verfechterin fossiler Brennstoffe gilt. … BP hat ein neues Führungsteam eingesetzt, das diejenigen ersetzt, die mit dem kostspieligen Vorstoß in den Bereich der erneuerbaren Energien in Verbindung stehen.

Montford von NZW betrachtet das Gesamtbild und stellt fest, dass die Mitglieder des britischen Parlaments das Spiel rapide verlieren, obwohl sie weiterhin in der Lage sind, ihre Opposition zum Schweigen zu bringen:

Nach den Ereignissen in der Ukraine und Venezuela und dem Austritt der USA sowohl aus der UN-Klimarahmenkonvention als auch aus dem IPCC ist klar, dass sich die Welt sehr schnell weiterentwickelt. Vor diesem Hintergrund kann die Untersuchung des Sonderausschusses als letzter Hurra-Auftritt einer sterbenden Bewegung angesehen werden.

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Der Beitrag Die Unterdrückung von Dissens bzgl. Klimawandel kann nicht verhindern, dass sich die Realität durchsetzt. erschien zuerst auf EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie.

14.082 – So viele Immobilien wurden 2025 zwangsversteigert

Bundesweit kamen im vergangenen Jahr 14.082 Immobilien im Wert von knapp fünf Milliarden Euro zwangsweise unter den Hammer. Das ist ein Plus von 4,7 Prozent im Vergleich zu 2024, wie aus Daten des einschlägigen Informationsdienstleisters Argetra hervorgeht. Ausgewertet wurden Angaben fast aller rund 500 deutschen Amtsgerichte.

Als Grund für die bundesweite Zunahme nennt Argetra die Preissteigerungen am Immobilienmarkt sowie die schwache gesamtwirtschaftliche Entwicklung mit tendenziell zunehmender Arbeitslosigkeit. Bei den 40 Städten mit den meisten Zwangsversteigerungsterminen lag Berlin vorne – gefolgt von Chemnitz, München, Leipzig, Zwickau und Nürnberg.

Immobilien-Experten befürchten, dass das Ende der 10-jährigen Zinsbindungsfrist von Finanzierungen aus der Niedrigzinsphase in den kommenden Jahren zu einem weiteren deutlichen Anstieg der Zwangsversteigerungsobjekte führen wird.

The post 14.082 – So viele Immobilien wurden 2025 zwangsversteigert appeared first on Deutschland-Kurier.

Landwirtschaftskrise treibt Bauern in die Arme der Windkraft-Lobby!

Marcel Queckemeyer (MdB | AfD Niedersachsen) warnt im Deutschland-Kurier -Interview eindringlich: Ja, Windkraft bringt den Landwirten bis zu 300.000 Euro im Jahr – verlockend in der aktuellen Krise (EU-Auflagen, Mercosur, Regulierungs-Wahnsinn). Viele sehen keine Alternative mehr. Aber die Kehrseite ist brutal: PFAS & Mikroplastik-Abrieb von Rotorblättern sickern in den Boden – Die Qualität sinkt und der Ertrag ist langfristig gefährdet. Nach 25 Jahren kommt es zum Rückbau und kostet Millionen. Wenn die Betreiber-GmbHs pleitegehen, zahlt der Landwirt die Zeche der Entsorgung! Ist das schnelle Geld die Zerstörung der eigenen Existenzgrundlage wert?

-Interview eindringlich: Ja, Windkraft bringt den Landwirten bis zu 300.000 Euro im Jahr – verlockend in der aktuellen Krise (EU-Auflagen, Mercosur, Regulierungs-Wahnsinn). Viele sehen keine Alternative mehr. Aber die Kehrseite ist brutal: PFAS & Mikroplastik-Abrieb von Rotorblättern sickern in den Boden – Die Qualität sinkt und der Ertrag ist langfristig gefährdet. Nach 25 Jahren kommt es zum Rückbau und kostet Millionen. Wenn die Betreiber-GmbHs pleitegehen, zahlt der Landwirt die Zeche der Entsorgung! Ist das schnelle Geld die Zerstörung der eigenen Existenzgrundlage wert?

Queckemeyer appelliert trotz des Verständnisses für die Bauern: Denkt an die Zukunft!

The post Landwirtschaftskrise treibt Bauern in die Arme der Windkraft-Lobby! appeared first on Deutschland-Kurier.

AfD räumt auf: Kettensägenantrag gegen EEG, CO₂-Steuer & Paris-Abkommen!

Die Klimapanik bröckelt – die Bürger durchschauen die Panikmache: Selbst kühle Sommer gelten als „drittwärmste aller Zeiten“, während CO₂-Steuern Energie unbezahlbar machen. Windkraft zerstört Landschaft und Kultur – der Widerstand wächst! Dank AfD gab es in Sachsen erste Moratorien gegen Windkraft-Ausbau, sogar mit Stimmen von CDU & Freien Wählern. Und im Bundestag will die AfD mit dem „Kettensägenantrag“ gegen CO₂-Steuer, Heizhammer & Klimazwang vorgehen!

Karsten Hilse (MdB | AfD Sachsen) im Deutschland-Kurier -Interview beim AfD-Windkraft-Symposium.

-Interview beim AfD-Windkraft-Symposium.

The post AfD räumt auf: Kettensägenantrag gegen EEG, CO₂-Steuer & Paris-Abkommen! appeared first on Deutschland-Kurier.