Kategorie: Nachrichten

Pfizer und FDA-Berater bestätigen indirekt Gain-of-Function-Forschung der Firma

Viel Aufregung gab es letzte Woche um ein Undercover-Video von Project Veritas. Der für Pfizer in der Forschung tätige Jordon Trishton Walker behauptete darin, die Firma arbeite daran, den Mutationsprozess von SARS-CoV-2 zu optimieren. Es handle sich dabei allerdings nicht um Gain-of-Funtion-Forschung, präzisierte er, sondern um «Directed Evolution». Ziel sei es, prophylaktisch einen Impfstoff für neue Varianten zu entwickeln.

Als sich der Undercover-Journalist zu erkennen gab, stritt Walker alles ab. Da er sich an einem Date wähnte, habe er nur angeben wollen. Dann wurde Walker auch handgreiflich.

Vermutlich weil das Video in den sozialen Medien millionenfach geteilt wurde, sah sich Pfizer gezwungen, mit einer Erklärung zu reagieren. Bemerkenswert am Rande: Die Firma streitet darin nicht ab, dass Walker für das Unternehmen arbeitet – allerdings bestätigt sie es auch nicht. Dies vor dem Hintergrund, dass in sozialen Medien – der Mainstream ignorierte die Angelegenheit sowieso – die Identität von Walker in Frage gestellt wurde. Sie ist inzwischen jedoch ohnehin bestätigt.

In seiner Mitteilung streitet Pfizer zwar ab, im Zusammenhang mit dem Covid-«Impfstoff» Gain-of-Function zu betreiben. Doch das Unternehmen argumentiert im Grunde ähnlich wie Walker, wenn es gleichzeitig einräumt, dass «wir Forschungen durchgeführt haben, bei denen das ursprüngliche SARS-CoV-2-Virus zur Expression des Spike-Proteins aus neuen bedenklichen Varianten verwendet wurde». Pfizer weiter:

«Wenn ein vollständiges Virus keine bekannten Gain-of-Function-Mutationen enthält, kann es so manipuliert werden, dass eine Bewertung der antiviralen Aktivität in Zellen möglich ist. Darüber hinaus werden in unserem sicheren Labor der Biosicherheitsstufe 3 (BSL3) in vitro-Resistenzselektionsversuche an Zellen durchgeführt, die mit SARS-CoV-2 und Nirmatrelvir bebrütet werden, um festzustellen, ob die Hauptprotease mutiert und resistente Virusstämme hervorbringen kann.»

Will Jones argumentiert im Daily Sceptic, dass es sich trotz des anfänglichen Leugnens hier eindeutig um Gain-of-Function handelt. Schliesslich verändere das Unternehmen das ursprüngliche Virus so, dass es das Spike-Protein von neuen bedenklichen Varianten ausdrückt – Varianten, die gerade deshalb «bedenklich» seien, weil ihr Spike-Protein immunschädigende Eigenschaften hat.

Für den Fall, dass es irgendwelche Zweifel daran gibt, weist Jones auf den FDA-Impfstoffberater der US-Food and Drug Administration (FDA), Dr. Paul Offit, hin, der dies in einem Artikel auf Medpage versehentlich bestätigte. In dem Beitrag über das Video von Project Veritas erklärte er:

«Wenn von Gain-of-Function die Rede ist, geht es in der Regel darum, das Virus entweder tödlicher, übertragbarer oder speziesübergreifend zu machen. Der Versuch, das Virus immunologisch angreifbarer oder ansteckender zu machen, würde als Gain-of-Function betrachtet.»

Offit versucht zu relativieren und betont, dass «Pfizer mit einer mRNA-Plattform gearbeitet hat, die für Coronavirus-Spike-Proteine kodiert ist, nicht mit einem ganzen Virus».

Der FDA-Impfstoffberater deutet dann ebenfalls an, dass es sich nicht um Gain-of-Function handelt, weil die Variante bereits von «Mutter Natur» geschaffen wurde und Pfizer nur reproduziere, was die Natur bereits getan hat.

Selbst wenn die Variante bereits in der Natur vorkommt, bedeutet das Jones zufolge nicht, dass es keine Gain-of-Function darstellt, ein Virus im Labor so zu verändern, dass es die immunschädigende Mutation erhält. Und er fragt, wie man sich ausserdem sicher sein könne, dass man genau dieselbe und nicht eine neue und immunschädlichere Variante herstellt.

Jones spekuliert, dass Offit seinen Ruf beim politisch-medizinischen Establishment wiederherstellen muss, nachdem er im letzten Monat die Booster-Injektionen kritisiert hatte, und dass ihm deshalb die Aufgabe übertragen wurde, Pfizer zu verteidigen. Jedenfalls lobe er nun überschwänglich die mRNA-Injektionen. Sie seien «die beste medizinische Errungenschaft» in seinem Leben – und zu seinem Leben gehöre auch die Entwicklung des Polio-Impfstoffs.

Der Journalist weist noch darauf hin, dass Pfizer schon früher derartige Forschung offengelegt hat, unter anderem in einem Artikel in STAT News vom August 2021. Der Biochemiker Dr. Robert Malone habe das ebenfalls schon betont. Fast nichts in dem Undercover-Video sei also neu. Eine interessante Frage sei deshalb, warum so viel Aufhebens darum gemacht wurde, es aus dem Internet zu entfernen. Womöglich habe das mehr mit dem Aufsehen zu tun, das es erregte, als mit den im Grunde schon bekannten Fakten.

Jones schliesst aus dem Ganzen, dass man aufmerksamer sein müsse. Man müsse auch intensiv darüber nachdenken, welche Art von Forschung erlaubt und welche verboten werden sollte. In den Reaktionen auf das Video von Project Veritas herrsche die Meinung, dass diese Art von Arbeit nicht durchgeführt werden sollte – auch dann nicht, wenn dabei angeblich nachgeahmt wird, was die Natur bereits geschaffen hat. Die Angst in der Öffentlichkeit sei real und berechtigt und beziehe sich auf die Torheit, Viren zu manipulieren, um sie gefährlicher zu machen.

Gemäss Jones gibt es keinen Grund, über die Viren und Varianten hinauszugehen, die uns die Natur bereits zur Verfügung stellt. Das derzeitige Regulierungssystem und das wissenschaftliche Establishment seien allerdings eindeutig anderer Meinung. Jones resümiert:

«Wie auch immer die richtige Antwort aussehen mag, wir müssen in der Lage sein, angemessen darüber zu sprechen. Wir dürfen nicht einer globalen, militärischen Zensur unterworfen werden, wenn jemand versucht, das Thema als Angelegenheit von öffentlichem Interesse anzusprechen, wenn auch auf sensationelle (und unterhaltsame) Weise.»

Bill Gates’ weitsichtigen Problemlösungen

Eines der Markenzeichen der sogenannten Globalisten ist, dass sie Probleme schaffen, für die sie dann Lösungen anbieten. Und wie der Zufall es will, haben sie schon vor dem Auftauchen der jeweiligen «Krise» in die jeweiligen Industriezweige investiert, die künftig besonders viel Profit abwerfen werden.

Der Multimilliardär Bill Gates gehört zu diesen «hellsichtigen» Unternehmern, die schon im Voraus immer genau wissen, welche Branche bald Erfolg haben oder ins Schlingern geraten wird.

Um nur einige Beispiele zu nennen: Bereits im September 2019 hat der «Philanthrop» etwa 55 Millionen Euro in das deutsche Pharmaunternehmen BioNTech investiert, das zusammen mit Pfizer seinen experimentellen mRNA-Impfstoff gegen Covid-19 auf den Markt brachte (hier und hier). Wenige Monate später tauchte SARS-CoV-2 auf, Gates startete durch mit seiner Dauerpropaganda für die experimentellen Genspitzen und verdiente hunderte Millionen Dollar.

Einen Grossteil dieser Aktien hatte er jedoch längst verkauft, bevor er die Welt im Januar 2023 in einem Interview mit dem Lowy-Institute mit seinen Bekenntnissen über die geringe Effektivität dieser «Impfstoffe» überraschte (hier, hier, hier und hier). Wohlwissend, dass seine Aussagen eine Auswirkung auf den Aktienkurs von Pfizer/BioNTech und Moderna haben werden.

Auch im Energiesektor setzt Gates auf die richtigen Pferde. Allgemein bekannt ist, dass das Weltwirtschaftsforum (WEF) und andere das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2050 anstreben, um der angeblich vom Menschen verursachten Klimaerwärmung Einhalt zu gebieten. Weniger verbreitet ist die Information, dass die Organisation ein Revival der Atomkraft vorantreibt. Als «umweltfreundlicher Klimaretter» werden im Speziellen Small Modular Reactors (SMR), also kleine modulare Reaktoren, propagiert. Der Atommüll soll ins All geschossen oder tief unter dem Meeresboden entsorgt werden (wir berichteten).

Gates zeigt sich auch diesbezüglich weitsichtig und baut seit November 2021 mit seiner Firma TerraPower den ersten kleinen modularen Reaktor in einer Stadt im US-Bundesstaat Wyoming, die historisch mit dem Kohlebergbau verbunden ist (hier und hier).

Dass Bill Gates im Rahmen der Nachhaltigkeit und der angeblich menschengemachten Klimaerwärmung Unternehmen fördert, die im Labor gezüchtetes «Fake-Fleisch» produzieren, ist auch kein Geheimnis. Bereits im März 2021 forderte er die Bürger reicher Länder auf, auf 100 Prozent synthetisches Rindfleisch umzusteigen. Denn Kühe würden Methan freisetzen, das nach Angaben des Environmental Defense Fund und Gates 84-mal schädlicher sei als Kohlendioxid (hier und hier)

Über eine neue vorausblickende Investition informiert nun der Journalist Leo Hohmann. Mehrfachen Berichten zufolge habe Bill Gates in künstliche, im Labor gezüchtete Eier investiert, und zwar schon vor der aktuellen Knappheit und Preiserhöhung bei Eiern.

Diese Situation habe sich in den USA entwickelt, weil über 41 Millionen Legehennen unter dem «Deckmantel der Vogelgrippe getötet wurden» – und es in den letzten Monaten «zu einer Reihe von mysteriösen Bränden in Eierfabriken in gekommen ist», erläutern Hohmann und das Portal Technocracy. Der Preis von Eiern sei infolgedessen seit 2022 um 66 Prozent gestiegen.

Das i-Tüpfelchen: Die Vogelgrippe beim Federvieh wird laut Hohmann mit den «berüchtigten» PCR-Tests festgestellt, die nie dazu gedacht waren, irgendeine Form von Krankheit bei einem Lebewesen zu diagnostizieren. Wie der Erfinder des Tests, der Nobelpreisträger Kary Mullis, vor seinem frühen Tod im August 2019 betont hat (hier und hier).

Auch Hohmann weist auf die «Zufälligkeit» von auftretenden «Krisen» und angebotenen Lösungen investitionsfreudiger «Globalisten» wie Bill Gates hin. Eine Überraschung sind diese Koinzidenzen für ihn nicht. Denn die neue Weltordnung, die Gates & Co. anstrebten, ziele darauf ab, «dass jeder Mann, jede Frau und jedes Kind ein Mündel des Staates ist, völlig abhängig von ihm in Bezug auf Nahrung, Wasser, Energie, Sicherheit und Unterkunft».

Gleichzeitig werde die Kontrolle über die Menschheit auf immer weniger Menschen verlagert, und «wir würden mit weniger Wohlstand, weniger Unabhängigkeit und weit weniger Freiheiten und Wahlmöglichkeiten zurückbleiben».

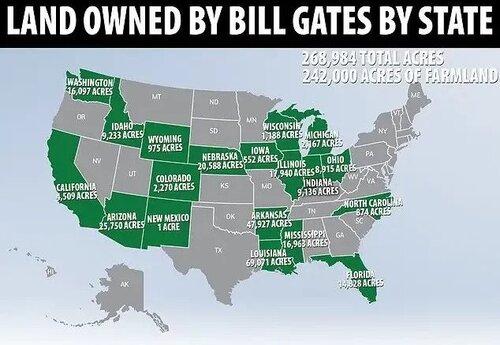

Diesbezüglich geht Hohmann auch auf die bekannte Tatsache ein, dass Bill Gates mittlerweile der grösste einzelne Besitzer von Ackerland in den USA ist (wir berichteten). Der «Philanthrop» habe nie genau erklärt, warum er all dieses Ackerland besitzen wolle, fährt der Journalist fort, aber wir könnten davon ausgehen, dass es etwas mit Geldverdienen zu tun habe. Denn das sei es, was Bill Gates am besten könne: Geld verdienen.

Und Hohmann spekuliert ein wenig und lässt seine Leser wissen, was er an Gates’ Stelle mit diesem Ackerland tun würde:

«Ich würde dieses neu erworbene Land aus dem Bereich der Nahrungsmittel produzierenden Anbauflächen entfernen. Damit würde ich die Fläche für die Produktion von Fleisch, Milchprodukten und Eiern, auf die Millionen von Menschen als gesunde Eiweissquelle angewiesen sind, reduzieren und in unproduktives Brachland umwandeln. In Gates’ Augen bedeutet dies, dass er ‹den Planeten rettet› – weil es weniger Kuhfürze gibt und weniger fossile Brennstoffe verbraucht werden – und gleichzeitig die menschliche Bevölkerung aushungert.»

Quelle: Technocracy News and Trends

Schaue man sich die Karte von Gates’ Landbesitz an, so konzentriere sich dieser vor allem in Bundesstaaten, die für Rinderzucht, Schweinefleisch und andere Viehzucht sowie Milch- und Eierproduktion bekannt seien.

Doch Bill Gates wolle natürlich nicht als «Eugeniker und Entvölkerungstheoretiker» daherkommen, sondern als Retter, konstatiert Hohmann. Nachdem er die Menschen aus dem Markt für gesundes Rindfleisch, Hühner und Eier aus bäuerlicher Haltung verdrängt habe, komme er mit der Lösung zu Hilfe. Das sei die «klassische Hegelsche Dialektik».

«Hier, probieren Sie mein im Labor gezüchtetes Rind- und Hühnerfleisch und meine künstlichen Eier auf Pflanzenbasis. Ich bin sicher, Sie werden es mögen. Probieren Sie es einfach aus. Es ist gut für Sie», schreibt Hohmann.

Das sei derselbe Bill Gates, der Milliarden in «Impfstoffe» investiert und uns versichert habe, dass diese «besonders gut für uns wären, nur um seine Covid-Impfstoffaktien mit riesigem Gewinn zu verkaufen, bevor er jetzt zugebe, dass sie nicht funktionierten».

«Ich habe oft gesagt, dass es das Ziel der Globalisten ist, uns krank, verängstigt, verwirrt und pleite zu machen. Denn wenn wir uns in diesem Zustand befinden, sind wir für unser Überleben auf ihre Systeme angewiesen», resümiert Hohmann.

Davos ist nicht immer eine Reise wert

Anmerkung der Redaktion: Der Leser fragt sich womöglich: Weshalb gerät plötzlich Südafrika in den bissigen Fokus des Kabarettisten und Kommentators Marco Caimi? Die Antwort ist einfach: Caimi befindet sich gerade dort.

Nach der Covid-19-Pandemie und zwei zerstörten Tourismus-Saisons, u.a. durch eine völlig unbedeutende Omikron-Variante, kämpft Südafrika erneut gegen eine Pandemie. (…)

Das Land kämpft gegen etwas, das sein müsste, aber oft nicht ist: Es kämpft gegen tägliche, mehrstündige Stromausfälle und für eine Stromversorgung, die dergestalt wie sie sich jetzt präsentiert, alles gefährdet, was das Zusammenleben einer modernen Gesellschaft ausmacht. (…)

- Die Wirtschaft generell, im Speziellen aber stromintensive Industrien wie Bergbau, technische Fertigungen und Landwirtschaft

- Klein- und Mittelbetriebe sind am meisten bedroht, weil sie oft die Investitionen in Generatoren nicht vermögen, schon gar nicht nach der Pandemie

- Wasseraufbereitung und -versorgung

- Sicherheit (Strassenbeleuchtung, Alarmanlagen)

- Medizinische Versorgung, insbesondere die öffentlichen Spitäler

- Bildung

- Ausländische Investitionen

- Währungsstabilität

Grund genug also für Präsident Cyril Ramaphosa, Spitzname Rama Soft, die Reise zum WEF abzusagen. Gegen seine grösstenteils korrupten Parteikameraden des regierenden ANC (Afrikan National Congress, gegründet vor 111 Jahren, am 23. Januar 1912) kann er sich kaum je wirklich durchsetzen. Dafür erhielt er während seiner WEF-Abwesenheit Besuch von König Charles III.

Aber was wie ein Verzicht aussieht, dürfte für das geplagte Oberhaupt Südafrikas ein Glück gewesen sein.

Was hätte denn Ramaphosa für ein Bild vom aktuellen Südafrika malen sollen? Etwa das Bild eines Landes, das ideal wäre, um das Ganze auf der Welt herumstreunende Geld anzulegen?

Der Verzicht aufs WEF hat auch Vorteile: Er muss keine peinlichen Erklärungen mehr abgeben, warum der ANC (…) das Land an den Rand des Ruins gebracht hat? Keine Ausrufe mehr wie:

«Wir lechzen förmlich nach Investments! Kommt nach Südafrika mit all euren Säcken voller Geld! (…) Ihr könnt grossartige Profite machen – vielleicht … okay, wir haben bisher noch nicht soooooo viel gemacht, um die Pandemie der Korruption zu bekämpfen, die unser Land auf die Knie gezwungen hat … etwa 9000 dieser heftigen Fälle sind bei der spezialisierten Staatsanwaltschaft (National Prosecuting Agency) hängig. Aber wirklich, alles braucht halt seine Zeit … auch ich, Rama Soft, bin jetzt doch schon einige Jahre im Amt. Meine Jahre als Vizepräsident unter Präsident Jacob Zuma gar nicht gezählt, die ich vor allem damit verbracht habe, seinen Allerwertesten zu … Ihr wisst schon.

Aber immerhin haben wir jetzt einigen korrupten Elementen, die im Sold der indischen Clan-Familie Gupta standen (…) den Prozess gemacht, aber auch das braucht Zeit. Wisst Ihr, in Afrika sagt man zu euch: ‹You have the money, but we have the time!› Also seid bitte geduldig. Schaut, wie lange hat es gedauert, um den schlimmsten Präsidenten, den Honourable Jacob Gedleyihlekisa Zuma, vor ein Gericht zu bringen. Wir machen das alles mit ANC-Time, unsere eigene Zeitwährung, denn was lange währt, wird bekanntlich gut – oder existiert dann einfach mal nicht mehr. Dann sagen wir ganz ruhig: ‹Oh is it? Let’s make a plan!›»

Das alles ist dem bedauernswerten Rama Soft erspart geblieben. Auch seine geplante Bitte um energetische Entwicklungshilfe musste er nicht aussprechen:

«Ja, bitte, bitte – wir brauchen Milliarden, um unsere Stromversorgung zu erneuern. Ich weiss, wir sollten mal einen Blick auf unsere Kraftwerke werfen, die im Durchschnitt 45 Jahre alt sind und kaum je gewartet wurden. Ja, ich weiss. Wir sind das Land auf der Welt, dessen Energieversorgung am meisten von Kohle abhängt. Ja, peinlich, dass die auch noch oft geklaut wird, ebenso wie technische Bestandteile bei unseren Powerstations. Ja, ich weiss, wir hätten unsere Energieversorgung etwas näher ans 21. Jahrhundert heranbringen sollen. Aber gerade darum brauchen wir jetzt eure Milliarden, denn unsere staatlich monopolisierte Stromgesellschaft Eskom hat nicht mal mehr Geld, um Diesel für Stromgeneratoren zu kaufen. Aber was soll ich denn tun? Ich muss die Sache in der Hand unseres verdienten Energieministers aus meiner ANC-Partei lassen, Gwede Mantashe. Böse Zungen nennen ihn wegen den vielen Stromausfällen unverständlicherweise auch schon einmal ‹Lord of Darkness›, der kümmert sich darum. Warum ich ihn nicht entlasse?

Äh …, öh …, hmmm, ich mag ihn einfach, lieber Kerl, hat mir damals auch sehr geholfen, Zuma abzusetzen und mich zum Präsidenten zu machen. Das vergisst man nicht einfach. Undank ist aber eben der Welten Lohn. Nicht so bei mir, Rama Soft! Und überhaupt, wenn ein Schwarzer Eskom als CEO führen würde und nicht dieses Bleichgesicht André de Ruyter, wäre alles gut. Aber es ist ja seine Idee, die Kraftwerke immer wieder abzustellen, um sie zu warten. Darum haben wir Stromausfälle. Wir haben ihm nahegelegt zu kündigen, aber er wollte nicht. Darum haben wir etwas nachgeholfen, mit Cyanid, der in seinem Kaffee gelandet ist, aber der Mistkerl hat es überlebt. Als Widergutmachung habe ich ihm im Namen des ANC eine luxuriöse Jura-Kaffeemaschine geschenkt. Nein, nicht aus dem Parteibudget des ANC. Ich bin doch nicht korrupt, für solche Ausgaben haben wir die Steuerzahler! Aber ein bisschen blöd ist es halt schon, denn allzu oft kann er die tolle Kaffeemaschine nicht brauchen, die braucht halt auch – Strom … Mist. Ob er deshalb zum 31. März 23 gekündigt hat. Nachfolger? Nein, haben wir noch nicht, aber es sind ja noch zwei volle Monate … Let’s make a plan».

Vielleicht denken jetzt einige der geneigten Leser: Irgendwie aber trotzdem schade, dass Südafrika am WEF nicht auf seine Probleme aufmerksam machen konnte. Keine Bange. Südafrika war natürlich durch eine Delegation vertreten. Der Anführer war Finanzminister Enoch Godongwana.

Er äusserte sich zuversichtlich: Bis in zwei Jahren (!) würden die Blackouts in Südafrika der Vergangenheit angehören. Über diese Aussage lacht man nur in Südafrika. Aber nach diesem Statement hatte die südafrikanische Delegation etwas zu feiern und man schmiss eine opulente Party.

Lesen wir, was der Journalist des südafrikanischen Daily Maverick, Tim Cohen, geschrieben hat:

«Anstelle eines ernsthaften Fachgesprächs oder eines klagenden Plädoyers für Investitionen tat die südafrikanische Delegation auf dem Weltwirtschaftsforum das, was das Land am besten kann: Sie schmiss eine Party. Der Wein floss in Strömen, das Meeresfrüchte-Curry war lecker, es gab eine Band, es gab Musik, es wurde getanzt. Alle hatten ihren Spass. Und die ganze Zeit über knirschten die Südafrikaner zu Hause mit den Zähnen wegen eines Stromausfalls, der 2023 einfach explodiert ist.»

Eskom bleibt bei all dem Desaster aber total cool: Per 1. April 23 (kein Scherz!) erhöhen sie die Strompreise um 18,5 Prozent, per 1. April 2024 nochmals um 12,5 Prozent. Preiserhöhungen für etwas, das selten geliefert wird … alle Achtung!

Zum Schluss noch zwei Quizfragen: Was bedeutet AC/DC? Antwort: Alternating Current/Direct Current (Wechselstrom bzw. Gleichstrom) Was bedeutet ANC? Absolut No Current …

******************

Dies ist der leicht gekürzte Newsletter von Marco Caimi, Arzt, Kabarettist, Publizist und Aktivist. Aus Zensurgründen präsentiert er seine Recherchen nebst seinem YouTube-Kanal Caimi Report auf seiner Website marcocaimi.ch. Caimis Newsletter können Sie hier abonnieren.

Achtsam zum Burnout. KMK-Experten wollen Lehrermangel mit noch mehr Mangel beheben.

Mehrarbeit, größere Klassen, Hybridunterricht, Reaktivierung von Pensionären. Die „Empfehlungen“ einer Kommission der Landeskultusminister, um dem historischen Engpass bei Pädagogen zu begegnen, sorgen für Entsetzen bei Gewerkschaften und Bildungsverbänden. Das Gremium tischt so ziemlich alle Fehler der Vergangenheit als Rezept für die Zukunft auf. Die Therapie ist krank, macht krank und kann nur nach hinten losgehen. Ein Kommentar von Ralf Wurzbacher.

Für so eine Leistung setzt es bei Doktor Specht ein Fünf. Ungenügend. Viel zu Papier gebracht zwar, aber null Lösungskompetenz. Was die Kultusministerkonferenz (KMK) gegen den grassierenden und in solchen Ausmaßen nie dagewesenen Lehrermangel an Deutschlands Schulen zu unternehmen gedenkt, ist Widersinn im Quadrat. Die Devise: Alles, was die Misere herbeigeführt hat, soll jetzt aus der Misere führen. Den Irrwitz auf den Punkt brachte Maike Finnern, Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW): „Es droht eine Spirale aus Überlastung durch Lehrkräftemangel und Lehrkräftemangel durch Überlastung“. Dagegen ist Hamsterrad ein Segen, die Rennerei hält wenigstens fit. Lehrer zu sein, heißt dagegen immer häufiger, krank zu sein.

Am zurückliegenden Freitag präsentierte die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK), ein sogenanntes Expertengremium im Dienst der 16 Landeskultusminister, „Empfehlungen“ zum Umgang mit dem akuten Mangel an Pädagogen. Im Vorfeld hatte der Co-Vorsitzende Olaf Köller in der Wochenzeitung Der Freitag die Wichtigkeit betont, nicht nur händeringend nach neuen Lehrern zu suchen, „sondern die im System vorhandenen Lehrkräfte zu stärken“. Das war Augenwischerei. Welche Rezepte gegen die Krise tischte er ein paar Tage später auf? Späterer Ruhestandseintritt, Unterrichtsverpflichtung erhöhen, Teilzeitbeschäftigung beschränken, noch mehr Quer- und Seiteneinsteiger rekrutieren, Pensionäre reaktivieren, Lehramtsstudierende an die Tafel. Und sorgt das alles für noch mehr Stress, schlaflose Nächte und Depressionen, dann sollen „mehr Angebote der Gesundheitsförderung“ Abhilfe schaffen – „Achtsamkeitstrainings“ oder „Meditation, Atem- und Visualisierungsübungen“.

Ausgelaugter Lehrkörper

Ja, so tickt heute die Arbeitswelt. Mensch lässt sich schinden, ausnutzen, ausbeuten und sobald er kaputt ist, stößt sich die Gesundheitswirtschaft an seinem Leid noch gesund. Und wenn das nicht funzt, ist eben ein Leben mehr verhunzt und eine Lehrkraft weniger da. Vergangenen Sommer befragte die Robert Bosch Stiftung im Rahmen des „Deutschen Schulbarometers“ über 1.000 Lehrerinnen und Lehrer zu ihren Sorgen und Nöten. 84 Prozent fühlten sich stark strapaziert, für 79 Prozent war Wochenendarbeit die Regel, 60 Prozent konnten sich in der Freizeit kaum noch erholen. 62 Prozent litten unter körperlicher, 46 Prozent unter mentaler Erschöpfung, ein Drittel unter Schlafstörungen, 25 Prozent unter Kopfschmerzen und sieben Prozent unter Angstzuständen. Nach einer Studie der GEW Sachsen arbeitet ein Drittel der Vollzeitkräfte im Freistaat mehr als 48 Stunden pro Woche, bei 40 bezahlten Stunden. Die langen Ferienzeiten mögen einen Teil der Überlast kompensieren, ein Burnout wartet aber nicht bis zum Urlaub.

Und was „empfiehlt“ die SWK dem ausgelaugten Lehrkörper? „Die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit zu begrenzen, die Reduktion auf unter 50 Prozent der Arbeitszeit etwa sollte nur aus besonderen Gründen möglich sein, ebenso sollten Sabbaticals befristet eingeschränkt werden.“ Dass fast die Hälfte der Lehrkräfte in Deutschland mit reduzierter Stundenzahl arbeitet, hat neben familiären Motiven gerade auch damit zu tun, dass das volle Pensum viele körperlich und mental überfordert. Faktisch ist Teilzeit ein Mittel zur Gesunderhaltung. Wer heute Hand anlegt an diese Freiheit, dem flattern morgen noch mehr Krankmeldungen ins Haus.

Aber die SWK setzt noch allerhand Zumutungen oben drauf. So solle die „Möglichkeit einer befristeten Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung“ nach dem Modell der „Vorgriffsstunden“ geprüft werden. Dieses besagt eigentlich, dass Mehrleistungen in Zukunft mit reduzierten Stundenkontingent auszugleichen sind. Jedoch werde der noch lange anhaltende Lehrermangel dies „schwer machen (…), weshalb die finanzielle Abgeltung realistischer zu sein scheint“. Aha! Wer sich krank schuftet, soll wenigstens ein paar Euro mehr erhalten – wie reizend und wirklichkeitsfremd.

Bildungsrepublik Deutschland?

Nicht minder gilt das für den Ratschlag an die Politik, an den Klassengrößen zu schrauben. Demnach wären „zunächst die definierten Obergrenzen auszuschöpfen“. Sobald andere Maßnahmen ausgereizt seien, „darf in der Sekundarstufe I auch eine befristete Erhöhung der maximalen Klassenfrequenz nicht ausgeschlossen werden“. Die Begründung ist nicht ohne Komik: So zeige die Forschung, „dass Effekte der Klassengröße auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler eher gering sind“. Bekannt ist den „Experten“ aber auch: „Lehrkräfte nehmen große Klassen als Belastung wahr.“ Wie löst die SWK den Widerspruch auf? Gar nicht, statt dessen: Mehr Schüler pro Lehrkraft.

Zu fragen ist, wie das neben den Betroffenen bei denen ankommt, die in Zukunft den Schuldienst erledigen sollen. Christian Schmarbeck vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) fragt sich das auch: „Es ist geradezu absurd, dass durch Verschlechterungen in den Arbeitsbedingungen erfolgreich für den Lehrerberuf geworben werden soll.“ Tatsächlich rücken aus den Hochschulen seit Jahren viel zu wenige Lehramtsanwärter nach. Das hat auch mit den raren Studienplätzen zu tun, mehr noch aber damit, dass dem Beruf ein schlechter Ruf vorauseilt. Das deutsche Schulsystem ist heruntergewirtschaftet, an der Bausubstanz nagt ein Sanierungsstau von 45 Milliarden Euro und innen drin lauern Probleme im Überfluss: schwererziehbare, lernunwillige, handygeschädigte Kinder, schlechte Ausstattung und Aufgaben, die sich nicht meistern lassen: Inklusion, Ganztagsbetreuung, Förderung sozial benachteiligter Kinder. Alles tolle Reformen, die aber ohne die nötige personelle Unterfütterung zum Scheitern verurteilt sind und das pädagogische Kerngeschäft noch mehr verunmöglichen.

Zum Ausmaß der Engpässe kursieren verschiedene Zahlen. Die KMK rechnet bis 2025 mit rund 25.000 fehlenden Lehrkräften, bis 2030 mit 31.000. Allerdings gehört Beschönigen zum Handwerk der Kultusminister, wodurch das Desaster erst die heutigen Dimensionen annehmen konnte. Wer keinen Notstand sehen will, unternimmt auch nichts dagegen. Seit mindestens zwei Jahrzehnten heißt Bildungspolitik Kürzungspolitik, Angela Merkels (CDU) „Bildungsrepublik Deutschland“ ist nicht mal eine Fata Morgana, selbst bei eitel Sonnenschein glänzt da gar nix. Meldungen über eine riesige Pensionierungswelle gab es schon vor 20 Jahren und nichts passierte: kein Ausbau der Studienkapazitäten, keine Arbeitserleichterungen, keine Aufwertung des Berufs, dafür immer mal wieder üble Kampagnen gegen die „faule und überbezahlte“ Lehrerschaft.

Amateure statt Profis

Vor einer Woche erst hat die rheinland-pfälzische Ampelregierung den Vorstoß der Opposition für eine Höhergruppierung von Grundschullehrern auf die A-13-Besoldungsstufe abgewehrt. Dabei ist der Lehrermangel im Primarbereich mit am dramatischsten. Damit überhaupt noch etwas läuft, werden massenhaft Notnägel ins morsche Gebälk geschlagen – Quer- und Seiteneinsteiger, unfertige Lehramtsstudierende oder wie in Berlin „Lovls: Lehrer ohne volle Lehrbefähigung“. Der Eifer der Betroffenen soll nicht bestritten werden. Aber welcher Deutsche würde sein Auto einem „Mechaniker ohne volle Mechanikerbefähigung“ anvertrauen? Bei unseren Kindern ist das ganz normal. Ein früher sehr ehrbarer Beruf ist zu einer Art Restrampe verkommen. Jeder „Amateur“ mit einem Crashkurs in Pädagogik darf den Job machen und selbst Pensionäre oder wegen Erschöpfung Frühpensionierte werden zurück an die Schulfront beordert. Ausbaden müssen all das die Kinder, die man ihrer Lebenschancen und ihrer Zukunft beraubt.

Ursächlich für das Fiasko ist eine unheilvolle Mischung aus föderaler Fehlplanung und -steuerung und einer Bildungspolitik im Zeichen von Spardiktaten, Entstaatlichung und Privatisierung. Schon viel zu lange bemisst sich der Bedarf an Pädagogen und das, was eine auskömmliche Unterrichtsversorgung genannt wird, nicht daran, was tatsächlich und gemäß wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Besten der Heranwachsenden ist. Vielmehr bog man die Größe entsprechend gesellschaftlicher, politischer und vor allem haushälterischer Notwendigkeiten beliebig zurecht. Realitätsnähere Prognosen als die der KMK haben bis 2025 rund 40.000, bis 2030 circa 85.00 und bis 2035 gar bis zu 156.000 fehlende Lehrkräfte ermittelt.

Detaillierte Vorhersagen liegen laut SWK für Nordrhein-Westfalen vor. Dort werde der Bedarf an Mathematiklehrkräften bis zum Schuljahr 2030/31 noch zu 37,2 Prozent gedeckt werden, in Chemie zu 26 Prozent, in Physik zu 18,1 Prozent und in Informatik zu 4,6 Prozent. Dabei sind Belastungen wie die Aufnahme von mehr als 200.000 ukrainischen Flüchtlingskindern im vergangenen Jahr noch nicht mitberücksichtigt. Immerhin sieht man die Dinge inzwischen klarer: Laut SWK-Einschätzung werde das Problem „aller Voraussicht nach in den kommenden 20 Jahren bestehen bleiben“. Bislang war die KMK von einer Entspannung ab dem Jahr 2035 ausgegangen.

Dequalifizierung, Individualisierung, Privatisierung

Aber was tun, wenn das Kind längst in den Brunnen gefallen ist? Am Lückenstopfen führt kein Weg vorbei. Dann aber gefälligst unter Einsatz von viel Geld, damit die Notreserve mit einem Maximum an pädagogischem und didaktischem Rüstzeug vor die Klasse tritt. Besserung für die fernere Zukunft setzt eine schonungslose Fehleranalyse sowie eine radikale Umkehr hinsichtlich der Frage nach den wahrhaftigen Bedürfnissen von Mensch und Gesellschaft voraus. Die Bildung unserer Kinder verdient beträchtliche Investitionen, die nur durch Mehreinnahmen des Staates zu bewältigen sind: höhere Steuern für Besserverdiener, Unternehmen und Konzerne. Ein „Sondervermögen“ für Kitas, Schulen und Hochschulen leistet allemal mehr für die Lebensfähigkeit eines Gemeinwesens als ein Aufrüstungsprogramm mit „Doppelwumms“.

Leider ist all dies Wunschdenken. Beim aktuellen Zustand der politischen Klasse und den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen wird die nötige Kehrtwende zweifelsfrei nicht erfolgen. Viel eher führt der Weg weiter in Richtung Dequalifizierung, Individualisierung und Privatisierung. Im SWK-Konzeptpapier taucht etwa der Begriff „Selbstregulierungskompetenzen“ bei Schülerinnen und Schülern auf. Erforderlich seien „Formate des Hybridunterrichts“ und „Maßnahmen zur Erhöhung der Selbstlernzeiten“. Hat der Nachwuchs schließlich alles in der Pandemie gelernt – oder auch nicht.

Der Herausgeber des Portals News4Teachers, Andrej Priboschek, denkt noch weiter. „Warum sollten Eltern, die den Massenbetrieb meiden möchten, ihre Kinder nicht zu Hause unterrichten dürfen“, fragte er am Samstag in einem Kommentar und plädierte für die faktische Abschaffung der staatlichen Bildungshoheit zugunsten der freien Wirtschaft. Sein Mantra: „Schlechter als das, was der Staat allein anzubieten hat, kann es nicht werden.“ Ach ja? In den USA mischen Hedgefonds sogar schon bei Schulen mit. Schlimmer geht immer.

Titelbild: Just dance/shutterstock.com

Kältereport Nr. 4 /2023

Christian Freuer

Vorbemerkung: Dies ist der letzte Report dieses Monats. Vier derartige Zusammenstellungen seit dem Jahreswechsel, das heißt etwa einer pro Woche. Und jeder ist fast länger als der Vorige. Hinzu kommt, dass ein längerer Beitrag zum diesjährigen Sommer am Südpol gar nicht enthalten ist, weil dieser separat vollständig übersetzt werden soll.

Und: Man bedenke, dass wir hier in Mitteleuropa gerade vor dem Hingtergrund der aktuellen politischen Lage dankbar sein sollten, uns in einer „Mild-Insel der Seligen“ zu befinden. Die Numerik mit Stand von heute (1. Februar) zeigt jedoch, dass es nach dem kommenden Wochenende auch bei uns von Osten her deutlich winterlicher zur Sache gehen könnte.

Meldungen vom 25. Januar 2023:

Rekord-Kälte und tödliche Schneemassen in Japan

Die Kältewelle in Asien verschärft sich, vor allem im Osten, wo in China, Korea und Japan weiterhin Rekorde fallen.

In allen Regionen Japans hat es gefroren und/oder geschneit, und die historischen Tiefstwerte purzeln.

Heute Morgen (25. Januar) wurde zum Beispiel in Kousa ein Tiefstwert von -9 °C gemessen, die niedrigste Temperatur, die je in den Büchern aus dem Jahr 1979 verzeichnet wurde.

Auch am Mittwochmorgen wurden weitere Rekorde gebrochen, von denen einige hier zusammengestellt sind.

…

Zu der Rekordkälte vom Mittwoch gesellten sich schwere und tödliche Schneefälle, die den Verkehr lähmten, den Zugverkehr behinderten, die Annullierung Hunderter von Flügen erzwangen und mindestens drei Menschenleben forderten.

…

Besonders heftig war der Schneefall an der Küste des Japanischen Meeres. In der Stadt Maniwa in der Präfektur Okayama beispielsweise fielen innerhalb von nur 24 Stunden (bis 8:00 Uhr am Mittwochmorgen) rekordverdächtige 93 cm.*

*Dazu: Das Japanische Meer liegt zwischen Sibirien und dem Inselstaat. Die sibirische Kaltluft nimmt auf dem weg über dieses nur teilweise zugefrorene Meeresgebiet Feuchtigkeit auf. Es ist der gleiche „Lake-Effect“ wie an den Großen Seen in Nordamerika und bei entsprechenden Wetterlagen manchmal auch an der Ostsee in Mecklenburg.

…

Der große Frost trifft auch Japans Züge: In den Bahnhöfen der westlichen Stadt Kyoto sind etwa 3.000 Menschen gestrandet, nachdem Schneeverwehungen die Einstellung des Zugverkehrs erzwungen hatten, wobei einige Fahrgäste gezwungen waren, im Hauptbahnhof von Kyoto zu schlafen.

Auch der Hochgeschwindigkeitszugverkehr des Landes ist unterbrochen worden.

Unglaubliche Schneemengen gab es auch hier in Hiroshima, Japan, das mit einem Kälteeinbruch konfrontiert ist, wie er in diesem Jahrzehnt noch nicht vorgekommen ist. Die Temperatur beträgt derzeit -5 Grad.

——————————

Kältester Dezember auf Island seit 50 Jahren

Der Dezember brachte Rekordkälte in ganz Island, vor allem aber in der Hauptstadt Reykjavík, die den kältesten Monat seit mehr als einem Jahrhundert erlebte.

Der nationale Durchschnitt für Dezember 2022 lag bei -4C (24.8F) – der kälteste Dezember in Island seit 1973 (Sonnenminimum des Zyklus 20).

Reykjavík verzeichnete einen Durchschnitt von -3,9 °C, was 4,7 K unter der jahrzehntelangen Norm liegt und bedeutete, dass die Hauptstadt den kältesten Dezember seit 126 Jahren erlebte, was den Daten des Met Office zufolge dem Dezember 1916 (The Centennial Minimum) entspricht.

Nur dreimal zuvor war es in Reykjavík kälter: 1878, 1886 und 1880.

Andernorts verzeichnete Akureyri den kältesten Dezember seit 1973 und Hveravellir den kältesten aller Zeiten (in den Annalen bis 1965 zurückgehend).

——————————

Frost in Europa und Nordafrika

Auch in UK und auf dem europäischen Festland ist es kalt mit Schnee. In UK müssen die Menschen weiterhin dafür bezahlen werden, dass sie ihren Strom abschalten, da das nationale Stromnetz Schwierigkeiten hat, den Wärmebedarf zu decken.

…

Frostnächte gab es auch im Süden bis nach Nordafrika, im Hochland, aber auch lokal in niedrigen Lagen.

In Algerien wurden rekordverdächtige Minusgrade von -7,3 °C in Batna und 1 °C in Annaba (an der Küste) gemessen. In Tunesien wurde die Stadt Kasserine von -5,6°C heimgesucht, während Küstenorte wie Tabarka, Bizerte und Gabes Tiefstwerte von -0,2°C, 0,6°C bzw. 0,1°C verzeichneten, wobei in Enfidha ein außergewöhnlicher Wert von -3,1°C aufgetreten war.

Mehr dazu in der nächsten Meldung.

——————————

Es folgt noch ein Beitrag zu Stratosphären-Wolken.

Link: https://electroverse.co/deadly-snows-japan-icelands-coldest-dec-rare-polar-stratospheric-clouds/

——————————

Meldungen vom 26. Januar 2023:

Seltener Schneefall in Algerien

In Algerien kam es diese Woche zu seltenen Schneefällen, da sich die Luft arktischen Ursprungs bis in den Süden Nordafrikas ausgebreitet hat.

Die Sanddünen im Südwesten des Landes sind weiß bedeckt, und in Beni Ounif beispielsweise gab es den ersten starken Schneefall seit 2012.

In den nördlichen Landesteilen hat es tagelang stark geschneit, was zu blockierten Straßen, der Isolierung von Städten und Dörfern und Verspätungen auf den Flughäfen geführt hat.

Schnee in der Wüste Algeriens. Quelle

Dazu gab es am 31. Januar auch was bei wetteronline.de mit weiteren Bildern:

https://www.wetteronline.de/wetterticker/sahara-kaeltewelle-in-nordafrika-kamele-stapfen-im-schnee–9bbdceda-61a2-4ae3-8b59-0dee4303d6d8

——————————

In Afghanistan herrschen Tiefsttemperaturen von -34 °C, und es kommt zu Unterbrechungen im Stromnetz und bei der Lebensmittelversorgung.

Wie ein Taliban-Beamter bestätigte, sind in dem südasiatischen Land inzwischen mindestens 157 Menschen erfroren, wahrscheinlich noch viel mehr, da Millionen von Menschen bei rekordverdächtigen Temperaturen und ohne Stromzufuhr erfrieren.

Die Tiefstwerte von -34 °C liegen weit unter dem landesweiten Winterdurchschnitt, der zwischen 0 °C und 5 °C liegt.

…

——————————

Weitere gebrochene Rekorde in den USA

Laut NWS wird am Donnerstag von Texas bis Maine mit Schneefällen von mehr als 20 cm gerechnet, während im nördlichen Neuengland und den umliegenden Gebieten mehr als ein Meter Schnee fallen könnte, was zu gefährlichen Reisebedingungen führen dürfte.

Es wurden bereits Rekorde gebrochen:

Dayton, Ohio, zum Beispiel hat einen 108 Jahre alten Rekord für Schneefall gebrochen, nachdem am Mittwoch 13 cm gefallen waren, was die 12 cm von 1915 übertrifft (The Centennial Minimum).

Auch im Gebiet der Zwillingsseen wurde ein neuer Schneerekord aufgestellt: Die 23 cm, die in Mountain Home fielen, verdreifachten den bisherigen Rekord für dieses Datum aus dem Jahr 1978 (Sonnenminimum des 21. Zyklus).

Auch in Teilen des Südostens von Missouri wurden über Nacht Schneerekorde aufgestellt, so auch hier bei Regional Radio, wo die 20 cm Schnee am frühen Mittwochmorgen den alten Richtwert von 13 cm aus dem Jahr 1956 übertrafen.

Und schließlich, aber keineswegs erschöpfend, brach der texanische Panhandle Rekorde, wobei die 7 cm in Amarillo zum Beispiel einen Rekord aus dem Jahr 1892 brachen.

…

——————————

Weitere „Allzeit“-Rekorde in Japan

In Japan sterben weiterhin Menschen, da die beispiellose arktische Kältewelle in Asien anhält.

Nach Angaben der japanischen Behörden starben am Mittwoch und Donnerstag vier weitere Menschen bei der Räumung von rekordverdächtigen Schneemengen, die Kabinettschef Hirokazu Matsuno als einen „Kälteeinbruch, wie er nur einmal in einem Jahrzehnt vorkommt“ bezeichnete.

…

„Einmal in einem Jahrzehnt“ scheint jedoch untertrieben zu sein, wurden doch in dieser Woche in ganz Japan neue Tiefsttemperaturrekorde aufgestellt, wie die -8,3°C in Tobishima, die -11.6°C in Matsumae, -3,4°C in Ushibuka, -13,3°C in Kuroiso, -16,4°C in Otawara, -13,5°C in Shioya, -14,4°C in Numata, -14,4°C in Ueda, -8,2°C in Yokkaichi, -12,3°C in Higashiomi, -16,8°C in Nagi, und -14,2°C in Imaoka.

Darüber hinaus sind im Laufe der Tage viele weitere Allzeit-Tiefsttemperaturen gefallen. Dabei handelt es sich um Temperaturen, die an diesen Orten noch nie zuvor registriert wurden, oft in Annalen, die bis die frühen 1900er/späten 1800er Jahre zurückreichen.

…

Anderswo in Asien

Das Gleiche gilt für weite Teile Asiens, wo diese Woche in China ein neuer nationaler Tiefstwert (-53 °C) erreicht wurde und auch in Korea, Sibirien, den Balkanländern sowie in weiten Teilen Westasiens eine Vielzahl von langjährigen Tiefstwerten erreicht wurde.

Ein weiterer eisiger Morgen wurde am Donnerstag in China verzeichnet, wo zum Beispiel in Wuxi und Yancheng historische Rekorde fielen.

Auch in Chunggang, Nordkorea, wurden eisige -33,2 °C und in Taegwallyong, Südkorea, -25,2 °C registriert.

Einen kalten Morgen erlebte auch Tawain, wo in den höheren Lagen der Insel -9,1 °C gemessen wurden.

Die Polarluft ist sogar bis in den Süden der Philippinen vorgedrungen, wo in Basco ungewöhnlich niedrige 13 °C gemessen wurden.

…

——————————

Es folgt eine längere Betrachtung von Blogger Cap Allon zu folgenden Betrachtungen darüber, wie sich die MSM winden. Das soll hier eingefügt werden. Wen das nicht interessiert, der scrolle nach unten bis zum Ende dieses kursiv gesetzten Abschnitts:

Doch trotz des anhaltenden, rekordverdächtigen und kontinentweiten Frostes in Asien (bald werden es drei Kontinente sein, da auch für Nordamerika und Europa arktische Kaltlufteinbrüche simuliert werden), bringen die pflichtbewussten Agendasprecher von CNN die Schadensbegrenzungsstorys heraus und behaupten ohne Umschweife, dass es sich bei dem, was wir in den letzten Monaten in Asien erlebt haben, tatsächlich um die globale Erwärmung handelt.

Die MSM haben sogar ein paar bezahlte (oder bestenfalls ahnungslose) „Experten“ angeheuert, um die extreme Kälte in Asien zu erklären:

„Wir können dieses extreme Wetter – extrem heißes Wetter im Sommer und extrem kaltes Wetter im Winter – als eines der Signale des Klimawandels betrachten“, sagte der Sprecher der Koreanischen Meteorologischen Verwaltung, Woo Jin-kyu.

Yeh Sang-wook, Klimaprofessor an der Hanyang-Universität in Seoul, geht sogar noch einen Schritt weiter und behauptet, die Rekordschmelze in der Arktis im vergangenen Jahr (falsch, das Eis hat sich gut gehalten) sei der Grund für die derzeitige Kälte in Asien: „Wenn das Meereis schmilzt, öffnet sich das Meer, wodurch mehr Wasserdampf in die Luft gelangt, was zu mehr Schnee im Norden führt“.

Richtig… aber wir sprechen nicht von „Schnee im Norden“, Sang-wook, wir sprechen von einer noch nie dagewesenen „Kälte im Süden“.

„Es gibt keine andere Erklärung“, fügte Sang-wook hinzu, dem in dem CNN-Artikel sofort von Kevin Trenberth vom US National Center for Atmospheric Research (NCAR) widersprochen wird: „Es gibt sicherlich eine große natürliche Variabilität, die auftritt … im Moment befinden wir uns in der La-Niña-Phase, und das beeinflusst sicherlich die Arten von Mustern, die dazu neigen, aufzutreten … also ist das auch ein Faktor.“

La Niña hat eine kühlende Wirkung auf die globalen Temperaturen. Wir erleben derzeit eine seltene dritte La-Niña-Phase in Folge, was wiederum eine weitere Realität ist, die die Klimaschwindler genau falsch verstanden haben.

Sang-wook schließt mit einer weiteren unlogischen Behauptung ab: „(Die globale Erwärmung) verstärkt sich in der Tat, und es besteht ein Konsens unter den Wissenschaftlern weltweit, dass sich diese Art von Kältephänomenen in Zukunft verschlimmern wird.“

Diese Leute sind bestenfalls Idioten.

Die globale Erwärmung ist die Theorie – die globale Erwärmung, die, wie die Wissenschaft seit Jahrzehnten verkündet, weltweit linear steigende Temperaturen und weniger Schneefall bedeutet. Aber was die AGW-Partei jetzt tut, ist, eine gescheiterte Hypothese so zu verdrehen, dass sie zu den Beobachtungen der realen Welt passt, während stattdessen eine neue Theorie angeboten werden sollte. TPTB und ihre Schoßhündchen in den etablierten Medien betreiben Betrug.

Ihre Logik sieht folgendermaßen aus: Wenn sich die Welt weiter erwärmt, wird sie sich auch abkühlen; wenn der Schnee verschwindet, wird er gleichzeitig stärker ausgeprägt sein; und wenn das Meereis schmilzt, wird es sich auch ausdehnen. Kurz gesagt: globale Erwärmung = globale Abkühlung – das ist schon fast artistisch.

Ehrliche wissenschaftliche Untersuchungen zeigen jedoch, dass eine meridionale Jetstream-Strömung die Ursache für diese Schwankungen zwischen den Extremen ist. Und diese mäandrierende Strömung hat eine ganz natürliche Ursache: eine historisch niedrige Sonnenaktivität.

Link: https://electroverse.co/algeria-snow-157-afghans-frozen-to-death-u-s-cold-all-time-records-japan/

——————————

Meldungen vom 27. Januar 2023:

Hier folgt zunächst ein Ausblick auf zu erwartende Kälte in weiten Teilen Europas. Das bleibt abzuwarten, denn die Numerik (Stand 29. Januar) geht höchstens von einer vorübergehenden mäßigen Kältewelle aus. Anders sieht es im östlichen Mittelmeer aus. Griechenland und die Türkei könnten tatsächlich vor historischen Schneefällen stehen. Mehr dazu ggf. nach Eintritt dieser Vorgänge.

–—————————–

Weiter historische Kälte und Schnee im westlichen Teil der USA

Es war ein Winter der Rekorde im Westen der Vereinigten Staaten. Und mit Blick auf die Zukunft sind sich die Modelle einig, dass ein weiterer arktischer Ausbruch bevorsteht, der diesmal den größten Teil des nordamerikanischen Kontinents erfassen wird.

…

Ganz abgesehen von dem, was noch kommen wird, hat es in diesem Jahr in den westlichen Bergen noch nie dagewesene Schneefälle gegeben.

Das Central Sierra Snow Lab hat bis zum 19. Januar offiziell 450 cm Schnee in den Bergen der nördlichen Sierra Nevada gemessen – das sind 249 % des Durchschnitts für den gesamten Januar.

In Mammoth Lakes sind in diesem Jahr mehr als 10 m Schnee gefallen, was einen neuen Rekord darstellt und die Verantwortlichen des Skigebiets zu der Aussage veranlasste: „In den meisten Orten würde das, was wir gerade in Mammoth Lakes erlebt haben, als Naturkatastrophe angesehen werden.“

In einigen Gebieten des Lake Tahoe sind 250 cm mehr Schnee gefallen als im gesamten letzten Jahr. Tahoe hat in diesem Jahr historische Schneefallrekorde erreicht und wird sie sicherlich noch brechen.

In Nordkalifornien hat Mt. Shasta bisher 450 cm Schnee erhalten; normalerweise liegt der durchschnittliche Schneefall für die gesamte Saison bei 340 cm.

…

Anmerkung des Übersetzers: Die Schneemassen in den Gebirgen Kaliforniens sind eine höchst willkommene Reserve, falls es im Sommer wieder zu einer größeren Dürre kommen sollte.

——————————

Kälte sogar in Florida

Während der Nordosten immer noch auf seinen ersten richtigen Schnee im Januar wartet (über die Feiertage gab es mehr als genug, da einer der „schlimmsten Winterstürme in der Geschichte der USA“ Buffalo mit einer Höhe von 240 cm verwüstete und mindestens 100 Menschen tötete), haben Floridas Seekühe im Süden mit ungewöhnlich kalten Bedingungen zu kämpfen.

Wie die Behörden diese Woche mitteilten, sind in diesem Monat mindestens 56 Seekühe gestorben, im Vergleich zu 39 im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 – dem zweittödlichsten Jahr aller Zeiten.

Nach Ansicht von Wildtierexperten ist der Großteil der diesjährigen Todesfälle auf die jüngste schwere Kältewelle in diesem Bundesstaat zurückzuführen,

…

——————————

Nunavut-Schule senkt Kälteschutzgrenze“ auf -60°C

Nunavut = früher die Nordwest-Territorien in Kanada

Die Bezirksschulbehörde (DEA) in Sanirajak, Nunavut, hat ihre Kältepolitik gelockert.

Die frühere Wetterpolitik der Schule in Arnaqjuaq sah die Schließung vor, wenn der Windchill zwischen -50°C und -55°C lag. Kürzlich wurde jedoch beschlossen, diesen Wert auf -60°C zu senken, damit für die Kinder weniger Tage ausfallen.

Ein Windchill-Wert von unter -60°C ist ziemlich selten, selbst in Sanirajak, einer Gemeinde mit weniger als 900 Einwohnern an der Küste des Foxe-Beckens in der zentralen Arktis. Aber es kommt vor. Es könnte sogar heute passieren… Environment and Climate Change Canada [ECCC] hat am Donnerstag eine Warnung vor extremer Kälte für die Gemeinde herausgegeben: -42°C werden erwartet, mit einem Windchill von fast -60°C am frühen Morgen.

Nichts deutet mehr auf eine „katastrophale globale Erwärmung“ hin als die Herabsetzung des Grenzwerts für kalte Wettertage.

…

——————————

Meldungen vom 30. Januar 2023:

Anhaltender extremer Frost in Sibirien

Am vergangenen Wochenende wurden in Sibirien (und auch in weiten Teilen Asiens) weitere historische Kälterekorde gebrochen. Der rekordverdächtige Frost auf dem Kontinent hält an und wird voraussichtlich bis weit in den Februar hinein andauern.

Der Januar war in weiten Teilen Asiens erheblich zu kalt, vom Nordosten Russlands bis zum Iran, von Moskau bis Südkorea werden weiterhin bemerkenswerte Tiefsttemperaturen gemessen.

In der nordrussischen Stadt Jubilejnaja zum Beispiel wurde am Freitag mit -55,4 °C die niedrigste jemals gemessene Temperatur erreicht und damit die am 3. Februar 1946 gemessene Temperatur von -55,2 °C übertroffen.

Im Süden ist die Temperatur in der ostaserbaidschanische Stadt Sarab seit dem 10. Januar 16 Mal unter -20 °C gesunken – ein neuer Rekord. In der iranischen Stadt Gorgan in der Provinz Golestan herrschen seit dem 11. Januar über Nacht Tiefstwerte von mindestens -2°C.

Auch im Nahen Osten, einschließlich der Straße von Hormuz, herrscht Frost, und die anomale Kälte hat auch Oman erreicht, wo sich in der vergangenen Woche auf dem Berg Jabal al Shams Schnee angesammelt hat.

…

——————————

Weiterhin Allzeit-Kälterekorde in ganz Japan

Ostasien wurde in den letzten Wochen von gefährlicher Kälte und Schnee heimgesucht, und Tausende Nordkoreaner sind während des Temperatursturzes, des Zusammenbruchs der Infrastruktur und der Lebensmittelknappheit „verschwunden“.

In Japan wurden am Montagmorgen (30. Januar) weitere außergewöhnliche Tiefstwerte und historische Schneefälle verzeichnet.

In Hokkaido zum Beispiel war es ein weiterer eisiger Tag, an dem an sechs Stationen die Temperaturen unter -30 °C fielen, wobei in Shumarinai ein Rekordwert von -32,6 °C registriert wurde. In Bibai in der Unterpräfektur Sorachi, Hokkaido, wurde mit -29,6 °C ein neuer Tiefstwert gemessen seit Beginn von Aufzeichnungen im Jahre 1977.

…

——————————

Schnee auf Mallorca

Die polare Kältewelle, die Europa erfasst hat, reicht weiterhin bis nach Südspanien und sogar Nordafrika.

In Zentralportugal, wo ich wohne, ist die Temperatur in den letzten Wochen unter den Gefrierpunkt gesunken (in einer Seehöhe von 200 m).

Auf der Mittelmeerinsel Mallorca wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag heftiger Schneefall gemeldet, der eine Reihe von Straßen sperrte.

„Das sieht nicht nach Mallorca aus“, sagte der örtliche Amateur-Meteorologe Alberto Darder Rossell.

…

Nach Angaben der spanischen Wetterbehörde AEMET sind derartige Schneemengen ungewöhnlich und folgen auf das sehr seltene Schneegestöber, das die Inselhauptstadt Palma am vergangenen Wochenende heimsuchte.

…

Hierzu gibt es bei wetteronline auch ein Video:

…

——————————

Es folgt unter dem Link noch eine längere Betrachtung zur Entwicklung in Antarktika, die separat vollständig übersetzt werden wird. Dazu passt auch die nächste Meldung.

Link: https://electroverse.co/siberia-japan-freese-snow-in-mallorca-south-pole-cooling-trend/

——————————

Meldungen vom 31. Januar 2023:

Es folgt zunächst noch ein „Ausflug“ in die Antarktis.

In Utah unter -50°C, der niedrigste Wert seit 2002

Mit dem Ausbruch arktischer Luftmassen in dieser Woche beginnen in den USA und auch in Kanada weitere Rekorde zu fallen.

Der Montag war in den mittelwestlichen Bundesstaaten besonders kalt, wobei Peter Sink, Utah, mit -52,2°C den ersten Platz belegte – die niedrigste Temperatur in diesem Bundesstaat seit 2002.

Anderswo wurde in Denver mit -23,3°C am 30. Januar ein Kälterekord aus dem Jahr 1985 (Sonnenminimum des Zyklus 21) gebrochen.

In Dillon, Montana, brach ein Tiefstwert von -32,8 C am frühen Montagmorgen den bisherigen Kälterekord der Stadt aus dem Jahr 1951.

Auch im östlichen Idaho wurden am Montag extreme Kältewerte gemessen: Tiefstwerte wurden in Rexburg, Idaho Falls, Pocatello, Stanley und Challis gemeldet, um nur fünf Regionen zu nennen.

…

——————————

Asiens Allzeit-Tiefstwerte

Die historische Kältewelle in Asien hält weiter an.

Im Südosten werden weiterhin anomale Tiefstwerte verzeichnet, darunter 2,6 °C in Lang Son, Vietnam; 1,5 °C in Samneua, 1,6 °C in Viengsay und 1,6 °C in Tkakhek, alle in Laos; und 5,1 °C in Nakhon Phanom Agro, Thailand. Das sind Gebiete in der tropischen Klimazone!

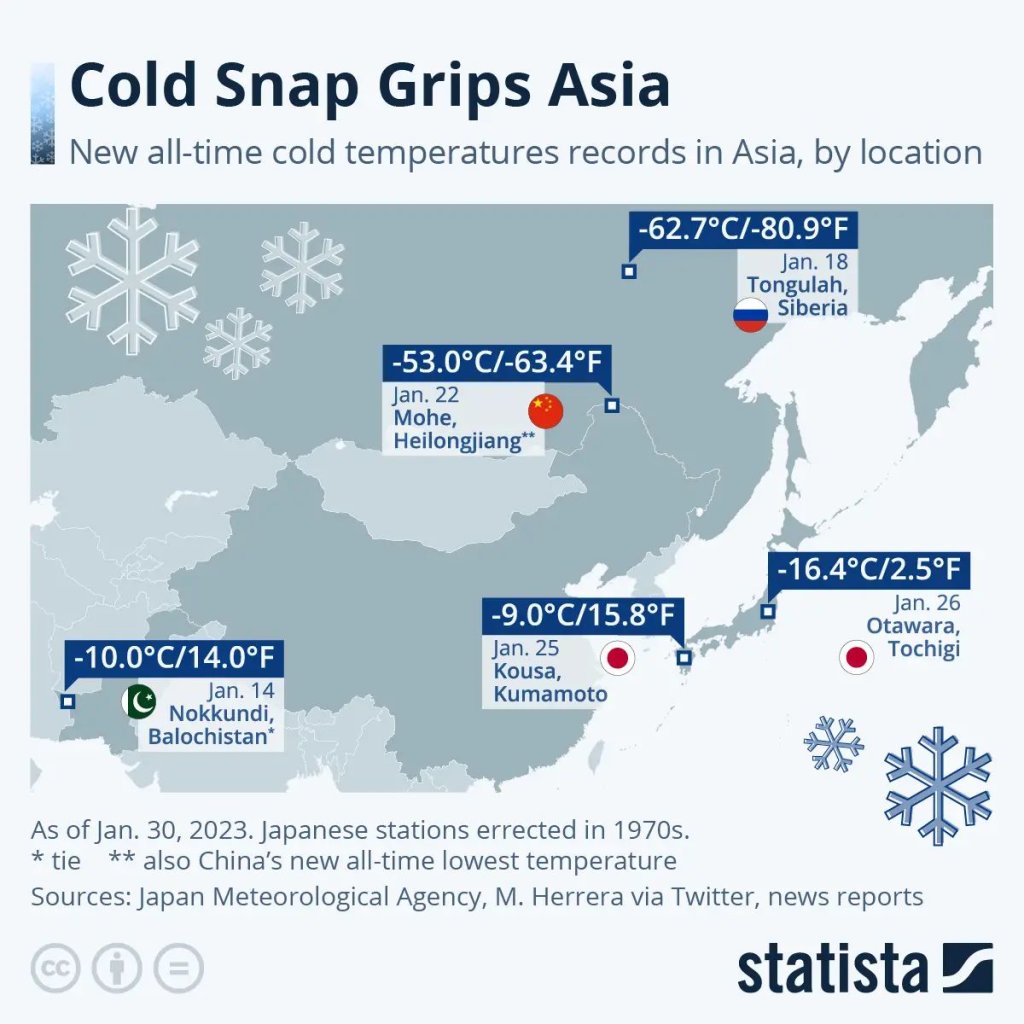

Wenn diese nachplappernden, verschleiernden Alarmisten behaupten, dass „im Jahr 2023 keine Kälterekorde gefallen sind“ – was sie mit Sicherheit behaupten werden, da sie es jedes Jahr behaupten – dann leiten Sie ihnen die unten stehende Grafik weiter, die nur fünf der „neuen Allzeit-Kälterekorde in Asien, nach Ort“ auflistet, einschließlich des nationalen Allzeit-Tiefstwerts, der am 22. Januar in der Stadt Mohe in China aufgestellt worden war:

——————————

Es folgen noch Kurzmeldungen zu einer starken Abkühlung der Stratosphäre mit der Bildung „Leuchtender Nachtwolken“ als Folge sowie noch ein paar Bemerkungen zur aprognostischen rasanten Abschwächung der Sonnenaktivität.

Link: https://electroverse.co/antarctica-record-cold-utah-62f-asias-all-time-lows-stratosphere-very-cold/

wird fortgesetzt … (mit Kältereport Nr. 5 / 2023)

Redaktionsschluss für diesen Report: 31. Januar 2023

Zusammengestellt und übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Korruption und andere Vorwürfe: Politische Säuberungen in der Ukraine

Die merkwürdige Rolle des FBI in der US-Politik

Kampf ums Canceln

Die akademische Buchproduktion dreht eine neue Schleife. Wer von Cancel Culture spricht oder sie am eigenen Leib erlebt hat, ist jetzt kein Opfer mehr, sondern eine Gefahr für die liberale Demokratie — so nicht nur zu lesen bei Adrian Daub, den seine Unikarriere auf den Olymp nach Stanford gebracht hat. Selbst ein Spitzenjournalist wie René Pfister, der weiss, dass es sich nicht nur um Anekdoten handelt, baut in sein Buch über Gesinnungsterror und Zensur ein paar Huldigungen für die neuen Götter ein. Wer sich darüber informieren will, was hierzulande inzwischen gelöscht und verhindert wird, muss zu denen gehen, die nicht zum Establishment gehören. Eine Dreifach-Rezension.

Drei Bücher, drei Meinungen. Die Cancel Culture ist ein Gespenst, sagt Adrian Daub, ein Deutscher, Jahrgang 1980, der in Stanford lehrt und dort seit 2016 das Programm für Feminismus, Gender und Sexualität leitet. Die Panik, die aus den USA nach Deutschland geschwappt sei und ihre Geschichten einfach mit über den Atlantik gebracht habe, sei kein Gradmesser für die «objektive Verbreitung des Phänomens» (1). Adrian Daub sagt: Lappalien. Nicht der Rede wert.

Anekdoten allenfalls, schlecht belegt oder gut erfunden. So oder so ein Machtmittel der alten Eliten, die einfach nicht begreifen wollen, dass ihre Zeit vorbei ist und dass jetzt endlich auch die mitreden können, die früher keiner hören wollte. Die letzten beiden Sätze dieses Suhrkamp-Buchs haben es in sich: «Der Kampf gegen Cancel Culture mag sich als Speerspitze eines wehrhaften Liberalismus verstehen. In Wahrheit ist er Teil des Backlash, der die liberale Demokratie überhaupt erst bedroht» (2).

René Pfister, sechs Jahre älter als Adrian Daub und gerade für den Spiegel in Washington, dreht den Spiess um. Auch Pfister schreibt im Namen von denen, die sich «immer» und schon aus Prinzip für «die Guten» halten (3), meint aber, «dass nur die Demokratiefeinde davon profitieren, wenn der offene Diskurs mit dem Vokabular der Empörung unterdrückt wird» (4).

Der Untertitel seines Bestsellers «Ein falsches Wort» richtet sich direkt an Menschen wie Adrian Daub: «Wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht». René Pfister hat einige der Menschen besucht, die der Kollege für Anekdoten hält. Er hat die Bücher gelesen, die für die neuen Zensoren zu Bibeln geworden sind, und weiss, dass der Sturm der «Entrüstung» erst abflaut, «wenn das Objekt seinen Job oder seine herausgehobene Sprecherposition verloren hat».

Den Balken im eigenen Auge sieht er trotzdem nicht. Mit dem Spiegel jedenfalls ist alles okay. In vorderster Front sozusagen, wenn es gegen Donald Trump geht, diese «existenzielle Gefahr für die amerikanische Demokratie», oder gegen «Figuren» wie Björn Höcke, der für den Korrespondenten offenkundig ein vergleichbar grosses «Unglück» ist. Cancel Culture hin oder her: Glaubt man René Pfister, dann werden die Leitmedien und vor allem liberale Mahner wie er die «doktrinären Linken» genauso stoppen wie die «populistischen Rechten» und verhindern, dass all das auch hierzulande Fuss fasst (5).

Sabine Beppler-Spahl und das Novo-Team sind da schon einen Schritt weiter. Genauer: Sie schreiben nicht nur über den Abgrund, sondern sind schon selbst hinuntergeschubst worden. Ihr Buch über «Cancel Culture und Meinungsfreiheit» musste gewissermassen daheim erscheinen, weil der Verlag, der vorher zugesagt hatte, dann doch nicht zufrieden war mit dem, was er da drucken sollte — Texte, die zeigen, dass es keineswegs nur um Worte geht, sondern um die nackte Existenz, und die auch nach der Rolle fragen, die zum Beispiel Plattformbetreiber spielen, die grossen Redaktionen, die Verlage oder die Wissenschaft und vor allem der Konkurrenzkampf zwischen den vielen jungen Leuten, die sich um die wenigen sicheren Stellen hier und dort balgen (6).

Drei Bücher, drei Meinungen. Wie kann das sein? Gibt es die Cancel Culture nun, oder ist das genau wie die Debatte um «Political Correctness» nur ein «Popanz» , wie Martina Thiele meint, Professorin für Medienwissenschaft in Tübingen, ein

«Kampfbegriff», der denen in die Hände spielt, die nicht loslassen können von «Macht und Privilegien» (7)?

Zunächst: Es ist nicht alles schlecht bei Adrian Daub und schon gar nicht bei René Pfister. Daub, der Stanford-Professor, hat vor Ort erlebt, wie sich die Zahl der Festanstellungen in US-Zeitungsredaktionen seit 2008 halbiert hat. Er weiss, dass der Nachwuchs nicht nur im Journalismus dazu gedrängt wird, sich auf den Digitalplattformen einen Namen zu machen, und dass das am besten funktioniert, wenn man «kontroverse Positionen» vertritt (8).

«Er ist dann trotzdem schnell wieder bei den ‹Rechten›, die einfach nicht aufhören können, über Cancel Culture zu reden — angeblich, weil sie wissen, dass solche Geschichten nicht nur Klicks bringen, sondern vor allem bezahlte Abos.»

Daub beruft sich hier zwar auf nicht genannte Redakteure, die ihm das im Vertrauen gesteckt haben, aber ich habe keinen Zweifel: Verspricht ein Teaser «Aufregerthemen» wie Gendern, Wokeness oder Trans, dann schicken zum Beispiel bei der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) mehr Leser ihre Kreditkartennummer an den Verlag als sonst (9). Und Opfer wie Wolfgang Thierse oder Uwe Tellkamp? Ach du grüne Neune, sagt Adrian Daub. «Profilschärfend» statt «existenzbedrohend». «Verletzlichkeit ist für sie schlicht keine relevante Variabel» (10).

René Pfister würde bei diesem Satz vermutlich den Kopf schütteln. Pfister kennt seine Pappenheimer. Vor allem kennt er seinen Berufsstand, in dem sich «Aktivismus» und Digitallogik «gegenseitig verstärken» und der zudem gerade von einer Generation übernommen wird, «die ideologisch so gefestigt aus den Universitäten» kommt, dass selbst gestandenen taz-Redakteuren «unheimlich» werde. 2005, sagt Pfisters Gewährsmann an dieser Stelle. Damals seien «Identität, Repräsentation und Privilegien zu den zentralen Begriffen» der akademischen Lehre in vielen Geistes- und Sozialwissenschaften geworden. Wie das passieren konnte? Die «Dogmatiker» hätten dort angefangen, «wo es nicht unbedingt Mehrheiten braucht, um den Ton anzugeben — in Schulen, Universitäten und den Medien» (11).

Der Spiegel-Mann Pfister sitzt an der Quelle und ist durch Arbeitgeber und Karrierestufe gewissermassen sakrosankt. Er kann die «Diversitäts-Statements», die an manchen US-Hochschulen zur Bewerbung gehören, mit «Gesinnungstests» und die «Feigheit» von «Personalabteilungen» genauso geisseln wie Kollegen, die sich «von einer politischen Lobbyorganisation den Griffel führen lassen» oder durch «gendergerechte Sprache» ihr Publikum verschrecken.

Auch die Unternehmen bekommen ihr Fett weg. Pfister spricht von einer «Melange aus öffentlichem Weltrettungspathos und kaltem Geschäftssinn» und verweist auf den Deal, den zum Beispiel Digitalkonzerne wie «Apple, Facebook oder Google» direkt oder indirekt mit den Demokraten gemacht haben: Wir geben uns ein «diverses Image» und ihr lasst uns mit dem Wettbewerbsrecht in Ruhe (12). Eine klassische Win-Win-Situation sozusagen: Die einen sparen Geld, weil Sternchen, Doppelpunkte und Pronomen deutlich günstiger sind als ein ordentlicher Tarifvertrag, und die anderen bekommen kostenlos Werbung für ihre Gesinnung.

Trotzdem. Auch jemand wie René Pfister mag nicht sehen, was im Novo-Buch von Sabine Beppler-Spahl von vielen Seiten beleuchtet und seit 2020 auf einer Webseite auch für den deutschsprachigen Raum breit dokumentiert wird. Wie ist das möglich? Was bringt Professoren wie Adrian Daub oder Martina Thiele dazu, all das zu übersehen oder kleinzureden? Sind Stanford und Tübingen tatsächlich so weit weg von der Realität?

Antwort eins: ja. Wenn ich meinen Studenten jeden Tag erzähle, dass die Welt aus Sprache besteht und dass Sprache Gewalt ist (13), dann verliere ich irgendwann aus dem Blick, wie sich der Widerstand anfühlt, den die Materie zum Beispiel im Garten leistet, und was einen Faustschlag von einer Mikroaggression unterscheidet.

«Die Akademiker reproduzieren sich ausserdem inzwischen selbst. Das heisst: Studenten haben heute eher selten Zugang zu Milieus, in denen das Geld mit den Händen verdient wird, und gehen nach der Schule eher auf Reisen als in die Armee oder einen Pflegedienst wie einst viele Verweigerer.»

Und Studenten haben viele Konkurrenten, gerade in Disziplinen, die auf alles vorbereiten und damit eigentlich auf nichts. Folgen: siehe oben.

Das führt direkt zu Antwort zwei. Der Kampf um Zeitverträge und erst recht der um Dauerstellen an den Universitäten zwingt zu Konformität. Bloss nicht ausscheren, bloss nicht am Pranger landen. Was René Pfister über den Generationswechsel und den Aktivismus in den Redaktionen sagt, gilt so auch in den Studierstuben. Dass Männer mitspielen und entweder wegschauen, wenn zum Beispiel der Feminismus ruft, oder sich sogar selbst an die Spitze der Bewegung stellen, hat Markus Theunert, 2012 kurz Männerbeauftragter im Kanton Zürich, plausibel begründet. Co-Feminismus. Sich selbst vor Attacken schützen und nebenbei Frauen fördern, die für die eigene Position eher ungefährlich sind (14).

Dazu kommen Überzeugungstäter, männlich und weiblich. Menschen, die wissen, dass sie junge Leute beeinflussen und damit irgendwann alle, und die das ausnutzen, indem sie das Verhältnis von Forschung und Ergebnis einfach umdrehen. Die «Wahrheit» steht fest, bevor die Recherche beginnt. Alles für die richtige Sache. Es kann doch niemand wollen, dass die alten Machtverhältnisse bis in die Ewigkeit bestehen bleiben. Dass von «unten» kaum jemand an die Uni kommt, lässt sich leicht übersehen. Und dass Leistung einfach durch Kriterien ersetzt wird, die man nicht beeinflussen kann, auch. Hilft ja bei der eigenen Karriere.

Antwort drei liegt auf der Hand. Akademiker wie Adrian Daub oder Martina Thiele und selbst ein gestandener Reporter wie René Pfister haben verinnerlicht, dass es «rechts» etwas gibt, was mächtiger ist als alles andere. Björn Höcke. Donald Trump. «Die grösste Bedrohung für unsere Demokratie ist der Rechtsextremismus», hat Olaf Scholz in seiner ersten Regierungserklärung im Dezember 2021 gesagt. Dass eine «offene Gesellschaft», «Feinde» hat, die es zu bekämpfen gilt, ist seit Karl Popper kein Paradox mehr, sondern ein Glaubenssatz, der vor allem dort heruntergebetet wird, wo man etwas zu verlieren hat (15).

«Rechts» ist dann schnell alles, was die eigenen Pfründen bedroht. Weg damit, was sonst. Sollen die Thierses und Tellkamps dieser Welt doch heulen. Undenkbar, dass man selbst das gefährdet oder verletzt, was man ständig im Mund führt. Demokratie. Gerechtigkeit. Toleranz. Undenkbar auch, dass die Gefahr von den Institutionen ausgeht, die man selbst vertritt. Universitäten. Leitmedien. «Wir sind immer die Guten» (16). Wir können deshalb Amazon mal eben auffordern, bestimmte Bücher nicht mehr zu bewerben oder ganz oben zu ranken (17). Wir können den C.H.BECK-Verlag nötigen, sich von seinem Autor Hans-Georg Maaßen zu trennen (18). Weg mit Querdenkern, Corona-Leugnern, «Verschwörungsrentnern».

«Die Cancel Culture geht von denen aus, die die Definitionsmacht haben. Deshalb ist sie nur von denen zu sehen, die nicht dazugehören.»

Der Artikel ist zuerst am 27. Januar 2023 bei Rubikon erschienen. Transition News durfte ihn mit freundlicher Genehmigung des Autors veröffentlichen.

******************

Quellen und Anmerkungen:

(1) Adrian Daub: Cancel Culture Transfer. Wie eine moralische Panik die Welt erfasst, Suhrkamp, Berlin 2022, Seite 39

(2) Ebenda, Seite 341

(3) Vergleiche Mathias Bröckers, Paul Schreyer: Wir sind immer die Guten. Ansichten eines Putinverstehers oder wie der Kalte Krieg neu entfacht wird, Westend, Frankfurt/Main 2019

(4) René Pfister: Ein falsches Wort. Wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht, Deutsche Verlags-Anstalt, München 2022, Seite 20

(5) Ebenda, Seiten 15 und 16, 140, 232 und 233

(6) Vergleiche Sabine Beppler-Spahl: Cancel Culture und Meinungsfreiheit. Über Zensur und Selbstzensur, Edition Novo, Frankfurt/Main 2022

(7) Martina Thiele: Political Correctness und Cancel Culture — eine Frage der Macht!, in: Journalistik 4. Jahrgang (2021), Nummer 1, Seiten 74, 76, 77

(8) Adrian Daub (Anmerkung 1), Seiten 333, 337

(9) Ebenda, Seiten 308 bis 310

(10) Ebenda, Seite 339

(11) René Pfister (Anmerkung 4), Seiten 105, 110, 113

(12) Ebenda, Seiten 94, 121 bis 123, 142, 147, 184

(13) Vergleiche Kolja Zydatiss: Cancel Culture — eine Begriffsbestimmung. In: Sabine Beppler-Spahl (Anmerkung 6), Seite 60

(14) Vergleiche Markus Theunert: Co-Feminismus: Wie Männer Emanzipation sabotieren — und was Frauen davon haben, Verlag Hans Huber, Bern 2013

(15) Vergleiche Karl Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Zwei Bände, Routledge, London 1945

(16) Mathias Bröckers, Paul Schreyer (Anmerkung 3)

(17) Benedikt Fuest, Philipp Vetter: „Medizin“-Bestseller? Wie Amazon das Weltbild radikaler Impfgegner verstärkt, in: Die Welt vom 14. Dezember 2021 (18) Ronen Steinke: Im Bund mit dem Verschwörungsrentner, in: Süddeutsche Zeitung vom 8. Januar 2023

**************************

Dr. Michael Meyen ist Journalist und Medienforscher. Er ist seit 2002 Professor für Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München und schreibt für den Rubikon sowie für die Plattform Medien+, ein Projekt der Freien Akademie für Medien & Journalismus. Sein Buch «Die Propaganda-Matrix: Der Kampf für freie Medien entscheidet über unsere Zukunft» erschien 2021 im Rubikon-Verlag und landete auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Das Buch kann auch im Kopp-Verlag unter diesem Link bestellt werden. Sein aktuelles Buch «#allesdichtmachen: 53 Videos und eine gestörte Gesellschaft» (mit Carsten Gansel und Daria Gordeeva) erschien 2022 im Ovalmedia-Verlag.

Vier Chemiekonzerne kontrollieren das weltweite Lebensmittelsystem

Vier weltweit tätige Agrochemieunternehmen üben einen immer grösseren Einfluss auf unsere Agrarsysteme aus. Daraus folgt, dass die Umwelt durch Machtkonzentration und die ungleiche Verteilung von Reichtum gefährdet wird. Auch der Zugang zu Lebensmitteln ist durch diese Monopolbildung bedroht. Darüber berichtet das Medienportal The Defender unter Berufung auf einen Bericht der gemeinnützigen Organisation Beyond Pesticides.

Daraus geht hervor, dass die Chemieunternehmen Bayer (Monsanto), BASF, Corteva und Sinochem, das vor kurzem ChemChina/Syngenta übernommen hat, die Agrarwirtschaft bedrohen. Der Bericht bietet eine Aktualisierung früherer Arbeiten von Philip H. Howard, einem Mitglied der Vereinigung Experts on Sustainable Food Systems und Professor für Agrarwissenschaft der Michigan State University (siehe hier und hier).

Howard forscht auf dem Gebiet der Lebensmittelsysteme, beleuchtet die Trends der letzten Jahrzehnte und konzentriert sich auf die jüngsten Entwicklungen (2018-2022). The Defender zufolge sind die Machenschaften dieser Industrien und das Streben nach Profit, Macht, Marktdurchdringung und Privatisierung nicht neu. Die National Sustainable Agriculture Coalition fasst einige Aspekte zusammen:

«Land und Saatgut gehörten einst niemandem und wurden von allen geteilt. Darin spiegelte sich die Fülle der Natur wider. Heute sind diese wertvollen Ressourcen streng kontrolliert. Das moderne US-amerikanische Lebensmittel- und Landwirtschaftssystem ist darauf ausgerichtet, ein enges Konzept wirtschaftlicher Effizienz zu maximieren. Das Wohlergehen von Kleinbauernfamilien und ländlichen Gemeinden spielt dabei keine Rolle.»

Genetische Informationen würden mechanisiert, industrialisiert und privatisiert, schreibt The Defender. In den letzten 75 Jahren sei in der Landwirtschaft ein Paradigmenwechsel erfolgt, der auf Innovationen aus dem Zweiten Weltkrieg in der Materialwissenschaft, der Entwicklung chemischer Waffen und anderer Technologien fusse. Ausserdem habe die sogenannte «Grüne Revolution» zu Fortschritten in der Genetik und Biotechnologie geführt, die mit der Nutzung von Big Data und Technologien einhergingen.

Mit der Entwicklung von gentechnisch verändertem Saatgut, das den Angriffen der eingesetzten Herbizide widersteht, war ein Wendepunkt für die agrochemische Industrie erreicht. Glyphosatresistentes Saatgut bedeutete, dass die Landwirte das Saatgut anbauen und Roundup (Glyphosat) grosszügig einsetzen konnten, weil es die Pflanze nicht schädigte – dafür aber das Unkraut vernichtete.

Die National Sustainable Agriculture Coalition schreibt: «Um ein Saatgut zu entwickeln und in grossen Mengen zu produzieren, das gegen Roundup resistent ist, benötigte Monsanto einen eigenen Vorrat an Keimplasma [Saatgut]. Eine ihrer Hauptstrategien bestand darin, kleinere [Saatgut-]Firmen aufzukaufen, um Zugang zu ihren Sorten zu erhalten und einfach ihre gentechnischen Merkmale einzufügen, ohne selbst irgendwelche Züchtungsarbeit leisten zu müssen», sagt Kiki Hubbard, Pressesprecherin der Vereinigung Organic Seed Alliance.

Monsanto habe also damit begonnen, kleine und regional ansässige Saatgutfirmen aufzukaufen, wodurch sich Monsantos Angebot an Keimplasma exponentiell vervielfachte und der Vertrieb dieser Sorten, die sorgfältig auf ideale Eigenschaften gezüchtet worden waren, eingeschränkt wurde. Diese Grundlagen hätten es Monsanto ermöglicht, das erste Unternehmen zu werden, das eine Pflanzenzelle gentechnisch veränderte und eine Roundup Ready-Saatgutlinie in Massenproduktion herstellte, berichtet The Defender weiter.

Das Unternehmen warb intensiv für diese Kombination aus eigenem Saatgut und Herbizid und die Wettbewerber nahmen dies zur Kenntnis. Monsanto entwickelte sein Flaggschiff, das Glyphosat-Herbizid (Roundup), und übernahm Saatgutunternehmen (wir berichteten hier und hier). Dies führte 1996 zum Debüt des «Roundup Ready» -Sojasaatguts.

************************************

Tragen Sie dazu bei, dass die alternativen Medien weiterhin existieren können und unterstützen Sie sie mit Spenden – auch Transition News. Ohne Sie, liebe Leserinnen und Leser, geht es nicht.

Oder direkt auf folgende Konti:

Spenden in CHF auf folgendes Konto:

IBAN: CH15 0645 0600 3117 8466 0

Spenden in EUR auf folgendes Konto:

IBAN: CH64 0645 0600 3117 8465 1

****************************