Nicola Scafetta

Meine neue Studie zeigt, dass realistische Emissionsszenarien und Klimasensitivitätswerte sowie Szenarien der natürlichen Klimaschwankungen realistischere, nicht alarmierende Szenarien für das Klima des 21. Jahrhunderts zeigen.

Ich möchte Judith Curry dafür danken, dass sie mich eingeladen hat, einen kurzen Blogeintrag über meine gerade veröffentlichte Studie zu schreiben:

Nicola Scafetta: [Titel übersetzt] Auswirkungen und Risiken von „realistischen“ Projektionen der globalen Erwärmung für das 21. Jahrhundert. Geoscience Frontiers 15(2), 101774, 2024. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2023.101774

Die Studie ist frei zugänglich und daher für jedermann einsehbar.

Meiner Meinung nach ist die Arbeit von Bedeutung, weil sie sich mit der zentralen Frage von allgemeinem Interesse befasst: Wie viel Erwärmung können wir im 21. Jahrhundert erwarten? Dies sind ernste Herausforderungen, die Wissenschaftler lösen müssen, um den politischen Entscheidungsträgern wirklich zu helfen. Ist der heutige Klimaalarmismus wissenschaftlich fundiert, oder handelt es sich lediglich um eine extrapolierte Sichtweise, die auf fehlerhaften Argumenten beruht?

Die Beantwortung einer solchen Frage bestimmt die Schritte, die unternommen werden müssen, um den zu erwartenden Bedrohungen im Zusammenhang mit möglichen zukünftigen klimatischen Veränderungen zu begegnen. Die Ungewissheiten sind jedoch so groß, dass kein Konsens erzielt werden kann. Einige argumentieren, dass wir am Rande einer massiven Klimakatastrophe stehen, wenn nicht schnell eine Politik der Netto-Null-Emissionen eingeführt wird, während andere argumentieren, dass nichts passieren wird. Technisch gesehen kann jeder Argumente für seine Überzeugung vorbringen, denn die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Klimawandel sind groß.

Ich habe mich dafür entschieden, das Thema anzusprechen, indem ich die jüngsten Forschungen zur Verringerung der Unsicherheiten hervorhebe, um zu „realistischeren“ Klimaschätzungen für das 21. Jahrhundert zu kommen. Auf dieser Grundlage könnten dann die tatsächlichen Auswirkungen und Gefahren des Klimawandels besser analysiert werden, in der Hoffnung, dass sich die Menschen auf die besten Abhilfemaßnahmen einigen können.

Ich habe vier Quellen für Ungewissheiten gefunden:

1. Welches Szenario eines gemeinsamen sozioökonomischen Pfades (SSP) für das 21. Jahrhundert ist am plausibelsten? Jüngster wissenschaftlicher Literatur zufolge ist es das SSP2-4,5-Szenario, ein moderates und pragmatisches Szenario, bei dem die CO₂-Emissionsraten bis 2050 in etwa auf dem heutigen Niveau bleiben und dann sinken, aber bis 2100 nicht netto null erreichen. Leider basiert der meiste Klimaalarmismus auf unrealistischen Szenarien wie SSP5-8.5 und SSP3-7.0, die zu einer Überschätzung der prognostizierten Erwärmung und zu größerem Alarm führen.

2. Wie empfindlich reagiert das Klima auf einen CO₂-Anstieg? Nach neueren wissenschaftlichen Untersuchungen sollte die Gleichgewichts-Klimasensitivität (ECS) zwischen 1 und 3 °C liegen. Leider stützt sich der IPCC AR6 in hohem Maße auf globale Klimamodelle mit einer ECS zwischen 2,5 und 4 °C (wahrscheinliche Spanne), wodurch die für die Zukunft prognostizierte Erwärmung überschätzt wird.

3. Können wir uns auf die von den Aufzeichnungen der Temperaturen dargestellte Erwärmung verlassen, um zu kalibrieren und/oder zu validieren, welche Modelle für Klimaprojektionen verwendet werden sollen? Die Klärung dieses Punktes ist von entscheidender Bedeutung, da die jüngste Literatur darauf hinweist, dass die Aufzeichnungen der Temperaturen durch nichtklimatische Verzerrungen (z. B. Verunreinigungen durch städtische Wärmeinseln) erheblich beeinflusst werden können, und da satellitengestützte Aufzeichnungen der Temperaturen in der unteren Troposphäre (z. B. UAH-MSU v6 und NOAA-STAR v5) eine Erwärmungsrate zeigen, die 30 % niedriger ist als die jüngsten Aufzeichnungen der Boden-Temperaturen (wie auch der IPCC AR6 zeigt). Das Problem ist, dass die Modelle davon ausgehen, dass sich die Troposphäre schneller erwärmt als die Oberfläche, nicht weniger. Infolgedessen sollte die Erwärmungsrate der Temperaturen am Boden in Frage gestellt werden. In diesem Fall laufen alle CMIP6-GCMs „zu heiß“ und zeigen einen sehr niedrigen tatsächlichen ECS-Wert (1-2 °C), was bedeutet, dass der künftige Klimawandel in allen Fällen moderater ausfallen würde als vom IPCC prognostiziert.

4. Die vierte Frage ist, ob die GCMs die natürliche Variabilität des Klimawandels genau wiedergeben. Diese Frage ist von Bedeutung, weist doch eine Vielzahl von Forschungsergebnissen darauf hin, dass die CMIP6-GCMs nicht in der Lage sind, die natürliche Klimavariabilität zu reproduzieren, da sie mehrere bekannte Klimazyklen auf allen Zeitskalen ignorieren. Es gibt eine quasi-millenniale Klimaschwankung mit wahrscheinlich solarem Ursprung, die das gesamte Holozän kennzeichnet und für die gut dokumentierten römischen und mittelalterlichen Warmzeiten verantwortlich ist, welche die Modelle nicht reproduzieren können (wie der IPCC AR6 in Abbildung 3.2 zaghaft zugibt). Es wurden auch andere natürliche Oszillationen festgestellt, wie die quasi 60-jährige Oszillation im Signal der Atlantischen Multidekadischen Oszillation, sowie viele andere Oszillationen, die in früheren Studien als solar/astronomisch bedingt eingestuft wurden. Obwohl die GCMs darauf hindeuten, dass die beobachtete Erwärmung zu über 100 % vom Menschen verursacht wurde, könnten diese Oszillationen erheblich zur Erwärmung im zwanzigsten Jahrhundert beigetragen haben. Die Einführung der zyklischen natürlichen Variabilität sagt niedrige ECS-Werte (1-2 °C) voraus und zeigt, dass die GCMs den Einfluss der Sonne auf das Klima stark unterschätzen.

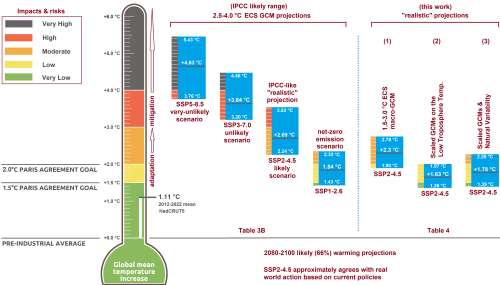

Unter Verwendung der oben diskutierten Informationen müssen „realistische“ Projektionen des Klimawandels unter Verwendung des SSP2-4.5 erstellt werden: (1) nur Modelle mit einem niedrigen ECS (weniger als 3°C); (2) Skalierung der Modelle auf die niedrigere Erwärmungsrate der Temperaturaufzeichnungen der unteren Troposphäre; und (3) Annahme von semi-empirischen Modellen der natürlichen Klimavariabilität. Ergebnis: in allen drei Fällen stimmt die Erwärmung im 21. Jahrhundert mit der vom IPCC prognostizierten Erwärmung unter Verwendung des Netto-Null-Szenarios SSP1-2.6 überein. Dies wird in der unten stehenden grafischen Zusammenfassung meiner Studie deutlich:

Da der künftige Klimawandel voraussichtlich so moderat ausfallen wird, dass alle potenziell damit verbundenen Gefahren durch wirksame und kostengünstige Anpassungsstrategien wirksam bekämpft werden können, kann das im Pariser Abkommen vereinbarte Erwärmungsziel von 2,0 °C für das 21. Jahrhundert wahrscheinlich sogar unter dem machbaren und moderaten SSP2-4,5-Emissionsszenario erreicht werden, ohne dass rasche, extrem teure und technologisch wahrscheinlich unmögliche Maßnahmen zur Netto-Null-Dekarbonisierung durchgeführt werden müssen.

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE