Kategorie: Nachrichten

Neue Studie: Indien wird grüner

Cap Allon

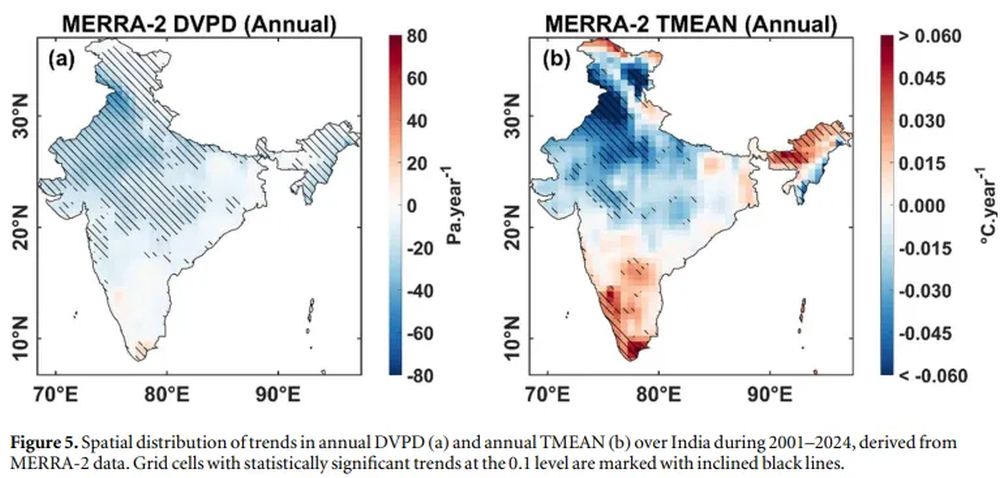

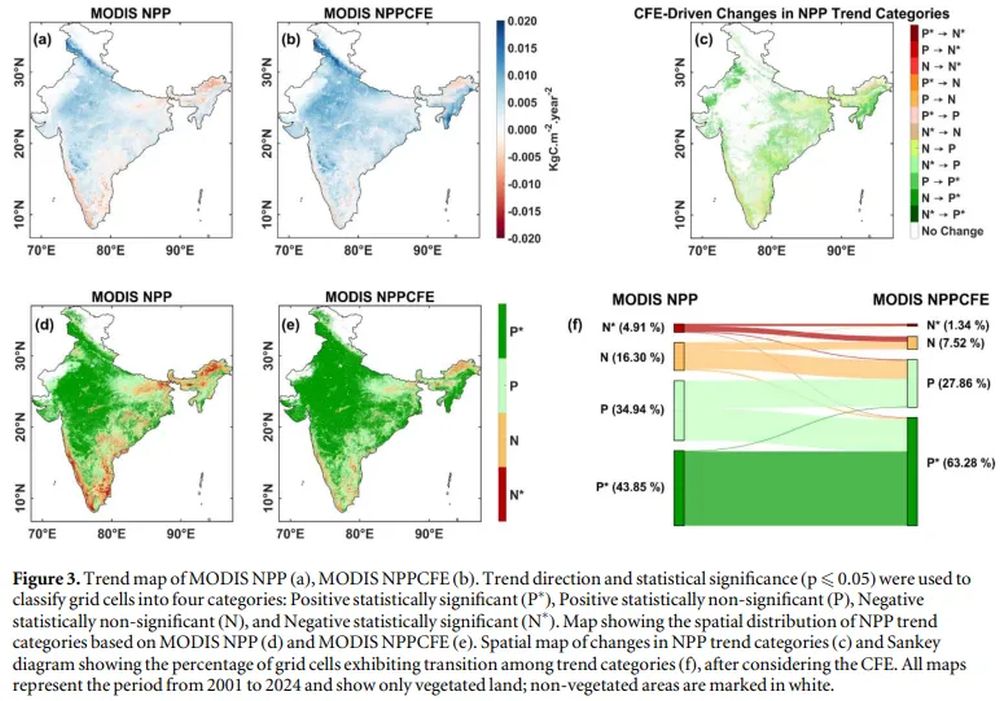

In ganz Indien hat die CO₂-Düngung in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer starken Ausdehnung der globalen Vegetationsdecke geführt und den langfristigen Trend des Pflanzenwachstums fast verdoppelt. Gleichzeitig hat sich ein Großteil Indiens seit etwa dem Jahr 2000 abgekühlt.

Satelliten zeigen deutlich, dass Indien grüner wird. Mehr Blätter, mehr Vegetation, mehr Pflanzenwuchs. Dennoch behaupten viele Berichte, dass die Pflanzenproduktivität – also die Menge an neuem Pflanzenmaterial, die jedes Jahr tatsächlich wächst – stagniert oder sogar zurückgeht.

Dieser Widerspruch nährte eine einfache Erzählung, auf die sich die Medien stürzten: Die globale Erwärmung schädige die Ökosysteme.

Eine neue Studie des Indian Institute of Technology Bombay zeigt jedoch, dass diese Darstellung falsch war.

Aus dem Weltraum wird das Pflanzenwachstum mithilfe von Satelliten-Algorithmen geschätzt, die Sonnenlicht, Temperatur und Feuchtigkeit in eine Schätzung der von Pflanzen aufgenommenen Kohlenstoffmenge umrechnen. Diese Zahl wird als Nettoprimärproduktion oder NPP bezeichnet. Die Standard-Satellitenmethode weist jedoch eine entscheidende Lücke auf: Sie geht davon aus, dass Pflanzen heute genauso auf CO₂ reagieren wie vor 20 Jahren.

Das tun sie jedoch nicht.

Mit steigendem CO₂-Gehalt in der Atmosphäre photosynthetisieren die meisten Pflanzen effizienter. Sie verlieren weniger Wasser und nehmen bei gleicher Sonneneinstrahlung mehr Kohlenstoff auf. Dies ist grundlegende Pflanzenbiologie, bekannt als CO₂-Düngungseffekt. Ignoriert man diesen Effekt, wird das tatsächliche Wachstum systematisch zu niedrig angesetzt. Nur wenn die Messmethode fehlerhaft ist, kann es sein, dass es zwar mehr Pflanzen gibt, das Pflanzenwachstum aber geringer ausfällt als behauptet wird.

Forscher am IIT Bombay haben die indischen Satellitenaufzeichnungen zum Pflanzenwachstum von 2001 bis 2024 neu erstellt und diesen fehlenden CO₂-Effekt wieder hinzugefügt. Dadurch hat sich der Trend zum Pflanzenwachstum in Indien fast verdoppelt. Gebiete, die zuvor als „rückläufig” eingestuft wurden, verschwanden.

Das Pflanzenwachstum stieg am stärksten in Nord- und Zentralindien – Regionen, die in den letzten zwei Jahrzehnten auch eine Abkühlung verzeichneten:

CO₂ hat still und leise das Wachstum von Pflanzen effizienter gemacht. Satellitenprodukte, die diese grundlegende biologische Tatsache ignorierten, schufen die Illusion einer Stagnation.

Indien ist grüner geworden.

Das gilt auch für den gesamten Planeten.

Satellitenaufzeichnungen zeigen, dass seit Anfang der 1980er Jahre bis zu 50 % der Vegetationsflächen der Erde grüner geworden sind und dass die gesamte globale Blattfläche seit Anfang der 2000er Jahre um etwa 5 % zugenommen hat, was einer Vegetationsfläche entspricht, die in etwa die Größe des gesamten Amazonas-Regenwaldes ausmacht [NASA].

Link: https://electroverse.substack.com/p/us-freeze-set-to-deepen-texas-renewables?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Der Beitrag Neue Studie: Indien wird grüner erschien zuerst auf EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie.

Die Verhaftung von General Zhang Youxia ist die beste Vorbereitung auf einen Krieg

Man muss Krebszellen entfernen, bevor der große Kampf beginnt

Hua Bin

Die Nachricht von Zhangs Verhaftung in der vergangenen Woche löste weltweit Schockwellen in der China-beobachtenden Community aus.

Alle möglichen Zootiere, getarnt als „Nachrichtenreporter“ oder „China-Experten“, krochen unter ihren Steinen hervor, um ihre „Kommentare“ und „Analysen“ zum Besten zu geben.

Zu diesem Zirkus gehören das Wall Street Journal, die Desinformationsagentur im Besitz des widerwärtigen Murdoch-Clans, im Exil lebende Überreste der Falun-Gong-Sekte, professionelle China-Hasser, die vom US-Kongress finanziert werden (der „Anti-China-Propagandafonds“), ebenso wie „Expertenanalysten“ der Heritage Foundation und des Council on Foreign Relations (CFR).

Die Gerüchteküchen liefen auf Hochtouren.

Es gab zahlreiche sensationelle „Berichte“, die von der Weitergabe nuklearer Geheimnisse durch General Zhang an die CIA über eine angebliche Abriegelung Pekings, Truppen auf den Straßen, gehörte Schüsse bis hin zu einem militärischen Blitzangriff zur Befreiung Zhangs im Rahmen eines Putschversuchs reichten.

Einige von der DPP unterstützte Propaganda-Medien in Taiwan sowie Falun-Gong-Anhänger auf X drehten völlig durch mit erfundenen Geschichten und angeblichen Hinterzimmer-Aktionen, als wären sie selbst Augenzeugen – politischer Porno und mentale Selbstbefriedigung in ihrer hässlichsten Form.

Ihre blühende Fantasie würde ihnen problemlos einen Job als Drehbuchautor für die Netflix-Serie Fargo sichern, die ja bekanntlich „auf wahren Begebenheiten beruht“, so wie diese Lügner ihre eigenen Geschichten anpreisen.

Natürlich braucht man ein Publikum mit einem einstelligen IQ, um solche „Nachrichten“ zu verbreiten – ein Publikum, das in Taiwan und im Westen offenbar reichlich vorhanden ist.

Diese kollektive Übung im Wahnsinn ist ein Schauspiel für sich.

Nach 30 Jahren falscher Berichterstattung und lächerlicher „China-Kollaps“-Prognosen hätte man meinen können, niemand mit auch nur einer funktionierenden Gehirnzelle würde diesen Unsinn noch glauben.

Doch da institutionalisierte Dummheit und Unehrlichkeit ein Merkmal der westlichen Medienlandschaft sind (zu der auch das „demokratische“ Taiwan stolz gehört), werden idiotische Gerüchte von einer verdummten Öffentlichkeit begierig konsumiert und geglaubt – einer Öffentlichkeit mit der Aufmerksamkeitsspanne und Intelligenz eines Koi-Karpfens, was leider Voraussetzung für eine „hochfunktionale“ Demokratie zu sein scheint.

Vor diesem Hintergrund haben sich einige weniger leichtgläubige und nachdenklichere Leser gemeldet und um eine Einschätzung gebeten, was tatsächlich passiert ist.

Mein erster Rat lautet: runterfahren und keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor verlässlichere Informationen vorliegen.

In der auf Aufmerksamkeitsschwäche programmierten westlichen Medienwelt von heute leiden zu viele unter dem Syndrom „fertig, feuern, zielen“.

Jeder ist in Eile, den ersten Gedanken, der ihm durch den Kopf schießt, sofort zur öffentlichen Verwertung oder für Klicks in sozialen Medien herauszuposaunen.

Die Klugen warten, bis das Gehirn die Daten verarbeitet und die Vernunft zum Einsatz kommt.

Jetzt, da wir das Ereignis – zumindest teilweise – im Rückspiegel betrachten können, lohnt es sich, die Lage zu analysieren, denn die Verhaftung ist tatsächlich ein großes, transformierendes Ereignis für die VBA und für China.

Nur ist es nicht das, wozu die westlichen Medien es hochstilisiert haben. Tatsächlich ist es genau das Gegenteil.

Wenn es um China geht, ist man in der Regel sehr viel näher an der Wahrheit, wenn man zum gegenteiligen Schluss kommt als die „westlichen Mainstream-Medien“.

Zunächst möchte ich klarstellen, dass ich über keinerlei Insider-Informationen verfüge. Ich stütze mich ausschließlich auf öffentlich zugängliche Bekanntmachungen aus glaubwürdigen Quellen, um zu analysieren, was passiert ist und welche Folgen das hat.

Ich habe auch keine offizielle Funktion und kein persönliches Interesse. Ich teile lediglich eine Analyse auf Grundlage gesunden Menschenverstands.

Damit aus dem Weg geräumt, möchte ich meine Sicht darlegen – beginnend damit, wer General Zhang ist, warum er verhaftet wurde, wie sich das auf Chinas militärische Einsatzbereitschaft auswirkt, welches Signal Präsident Xi sendet und welche langfristigen Folgen dies für Militär und Land hat.

Wer ist General Zhang Youxia?

Am 19. Januar wurden zwei Generäle – Zhang Youxia und Liu Zhengli – ihres Amtes enthoben. Beide waren Mitglieder der Zentralen Militärkommission (ZMK), des höchsten militärischen Entscheidungsorgans unter dem Vorsitz von Präsident Xi selbst.

Zhang war Erster Stellvertretender Vorsitzender der ZMK und damit der ranghöchste uniformierte Offizier Chinas.

Bereits im vergangenen Jahr wurden drei weitere Mitglieder der ZMK unter Untersuchung gestellt, darunter der ehemalige Verteidigungsminister Li Shangfu.

Damit sind inzwischen fünf der sieben Mitglieder der ZMK, deren Amtszeit 2022 begann, abgesetzt worden.

Allen fünf Generälen werden Korruption und Verstöße gegen die politische Disziplin vorgeworfen. Zhang und Liu werden darüber hinaus beschuldigt, „die Befehlsautorität des Vorsitzenden der ZMK zu missachten und mit Füßen zu treten“, wie die PLA Daily, das offizielle Militärblatt, berichtet.

Weitere Details zu den Fällen wurden bislang nicht veröffentlicht.

Die Absetzung von General Zhang ist von besonderer Bedeutung.

Zhang ist 75 Jahre alt und ein Jugendfreund von Präsident Xi. Ihre Väter waren beide Gründungsrevolutionäre der VBA und der Volksrepublik.

Der ältere Xi und Zhang dienten in den 1940er-Jahren in derselben Roten-Armee-Einheit im Nordwesten Chinas, der eine als Politkommissar, der andere als Kommandeur.

Beide gehörten zu den ranghöchsten Militärführern bei der Gründung der VR China. Die beiden Familien blieben seither eng verbunden.

Zhang war von Beginn an Präsident Xis engster Verbündeter innerhalb des Militärs. 2017 wurde er zum Stellvertretenden Vorsitzenden der ZMK ernannt.

Über die Freundschaft zwischen Xi und Zhang kann man in Alfred L. Chans umfangreichem Buch Xi Jinping: Political Career, Governance, and Leadership 1953–2018 nachlesen.

Zhang trat mit 18 Jahren in die Armee ein, war sein ganzes Leben Berufssoldat und Kampfveteran aus dem Krieg mit Vietnam 1979.

In diesem Grenzkrieg kommandierte er ein Infanteriebataillon, das eine Reihe von Gefechtssiegen errang. Zhang wurde mit der höchsten Tapferkeitsauszeichnung geehrt.

Er stieg 1997 zum Generalmajor, 2007 zum Generalleutnant auf und wurde 2011 zum Vier-Sterne-General befördert.

Als hoher Offizier leitete Zhang auch das militärische Modernisierungsprogramm und war vor seiner Berufung in die ZMK für Beschaffung und Personal verantwortlich.

Beschaffung und Personal gehören zu den kritischsten Funktionen im Militär und sind ein klassischer Nährboden für Korruption.

Zhang war zudem ein starker Befürworter der äußerst erfolgreichen Initiative der „zivil-militärischen Fusion“ und leitete Chinas Raumfahrtprogramm.

Allen Berichten zufolge war Zhang bis zu seinem beschämenden Sturz vor einigen Wochen ein hoch angesehener Soldat.

Warum wurde Zhang verhaftet?

Die klarste Darstellung der offiziellen Vorwürfe stammt aus der PLA Daily.

Zhang und Liu, ein Protegé Zhangs, wurden der Korruption und der Missachtung der Befehlsautorität des Vorsitzenden der ZMK beschuldigt.

Die PLA Daily verwendete den Begriff „Riesenratten“, um das Ausmaß der Korruption zu beschreiben – eine Anspielung auf eine klassische chinesische Fabel, in der Schädlinge das Kornlager auffressen und Hungersnöte verursachen.

Der Vorwurf, die Befehlsautorität des Vorsitzenden der ZMK mit Füßen getreten zu haben, ist ein direkter Hinweis auf Ungehorsam und Untergrabung der Kommandostruktur unter Präsident Xi.

Es kursieren auch andere Gerüchte. Das WSJ berichtete, Zhang habe nukleare Geheimnisse an die USA weitergegeben und den in Ungnade gefallenen Verteidigungsminister Li Shangfu nach Annahme hoher Bestechungsgelder befördert.

Während Letzteres durchaus möglich, wenn nicht wahrscheinlich ist, sollte der Vorwurf eines nuklearen Geheimnisverrats als psychologische Operation betrachtet werden, die von US-Geheimdiensten platziert wurde.

Der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass dies eine glatte Lüge ist – welches Motiv hätte General Zhang, Hochverrat zu begehen?

Eine solche Tat zieht automatisch die Todesstrafe nach sich und würde sicherstellen, dass seine Familie, einschließlich seiner Enkel, in China für Generationen zu Ausgestoßenen würde, ganz abgesehen von der Schande für seinen eigenen Vater.

Für einen lebenslangen Soldaten und „roten Prinzling“ ist es schlicht unvorstellbar, Hochverrat zu begehen.

War er so vom westlichen „Demokratie“-Narrativ gehirngewaschen, dass er sein eigenes Land verraten und das Leben jedes Chinesen aufs Spiel setzen würde, indem er nukleare Geheimnisse an die Amerikaner weitergibt?

Wurde er bestochen oder erpresst? Wenn ja, wie hätte eine solche Unterwanderung funktionieren sollen?

Und schließlich: Woher hatte das WSJ diese angebliche Bombe eines Geheimnisses? Es berief sich auf eine „gut platzierte anonyme Quelle“ – die übliche Behauptung „angesehener“ westlicher Medien für Anschuldigungen, die sie nicht belegen können. Dieselben Medien, die der Welt Saddams Massenvernichtungswaffen und Gaddafis mit Viagra vollgepumpte Soldaten präsentiert haben.

Denkt man rational darüber nach: Würde der US-Geheimdienst öffentlich machen, dass er chinesische Nukleargeheimnisse gestohlen hat?

Würde die CIA jeden künftigen potenziellen Überläufer abschrecken, indem sie einen hochrangigen Spion öffentlich enttarnt, den sie eigentlich schützen müsste?

Das Wall Street Journal hat nicht einmal Reporter auf dem chinesischen Festland, da es als feindliche Propagandamaschine verboten wurde – ähnlich wie RT in Europa und den USA – und als Teil der westlichen „Lügenmedien“, worin sich Peking und Trump einig sind.

Viele der „China“-Reporter des WSJ sprechen nicht einmal Mandarin, trotz chinesisch klingender Namenszeilen.

Was die CIA betrifft: Die Behörde hat offen eingeräumt, dass ihr menschliches Spionagenetzwerk in China Anfang der 2010er-Jahre zerschlagen wurde, wobei nahezu alle Mitglieder entweder hingerichtet wurden oder verschwanden.

Ihr HUMINT-Programm in China liegt derart am Boden, dass die CIA 2024 gezwungen war, mit öffentlichen Rekrutierungsanzeigen auf YouTube und anderen sozialen Plattformen zu arbeiten, versehen mit KI-generierten chinesischen Sprecherstimmen.

Diese Anzeigen wurden wegen ihrer Ungeschicklichkeit und offensichtlichen Wirkungslosigkeit allgemein verspottet. Einige Late-Night-Comedy-Shows griffen sie sogar zu Belustigungszwecken auf.

Wenn die CIA derart verzweifelt ist, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der Lage wäre, auf höchster Ebene des chinesischen Militärs eine „Kronjuwelen“-Unterwanderung durchzuführen?

Wenn sie dazu fähig wäre, müsste sich das Pentagon wohl kaum Sorgen um chinesische Hyperschall-Anti-Träger-Raketen oder Kampfjets der sechsten Generation machen. Das wären im Vergleich dazu Kleinkram.

Vielleicht könnten sie dann sogar einen Maduro-ähnlichen Stunt in Peking versuchen – mit ein paar Navy Seals auf Selbstmordmission.

Andere westliche Medien, darunter taiwanische DPP-Sprachrohre und Falun-Gong-Anhänger auf X, überschlugen sich mit wilden Berichten, Zhang habe einen Staatsstreich gegen Präsident Xi gestartet und einige Militäreinheiten hätten versucht, das Gefängnis zu stürmen, um ihn zu befreien.

Solche Geschichten bestehen nicht einmal den einfachsten Plausibilitätstest. Putsch wofür? Wollte Zhang mit 75 Jahren und ohne jede politische Unterstützung an die Spitze von Partei und Staat gelangen?

Plante er eine Washington-artige „Demokratie“ für Peking? Wollte er sich in die Reihen der „demokratischen Führer“ einreihen, die aus dem „Arabischen Frühling“ oder den verschiedenen Farbrevolutionen hervorgingen, nachdem man gesehen hat, was danach geschah?

Einige „seriösere“ westliche Berichte spekulieren, dies sei eine weitere Welle von „Säuberungen“, die Präsident Xi im Rahmen undefinierter Fraktionskämpfe einleite.

The Economist, NYT und The Guardian äußerten solche Vermutungen.

Auch wenn diese nicht so abgedreht sind wie der sensationelle Müll, liegen sie dennoch völlig daneben und zeigen, wie wenig der Westen über chinesische Politik weiß.

Präsident Xi ist seit fast eineinhalb Jahrzehnten der oberste Führer. Seine Autorität über Partei und Militär ist absolut.

Jeder General, der aus der ZMK entfernt wurde, wurde von ihm selbst in diese Position berufen – auch Zhang. Alle verdankten ihre Karriere Präsident Xi.

Auch jedes Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros, des höchsten politischen Entscheidungsorgans des Landes, wurde von Präsident Xi eingesetzt.

Dasselbe gilt für andere Minister und hochrangige Beamte, die in den vergangenen zehn Jahren wegen Korruption („Tiger“ im chinesischen Anti-Korruptionsjargon) zu Fall gebracht wurden.

Präsident Xi braucht keine „Säuberungen“, um politische Gegner auszuschalten – es gibt keine.

Er sitzt fest im Sattel und hat die Unterstützung des politischen Systems und der Bevölkerung, für die Korruptionsbekämpfung das wichtigste innenpolitische Anliegen ist.

Ob man das chinesische System mag oder nicht: Der Vorwurf geteilter Loyalitäten in der Führung ist Wunschdenken, völlig losgelöst von der Realität.

Verwerfen Sie solche unsinnigen „Berichte“. Betrachtet man Zhangs Fall im Kontext der laufenden Anti-Korruptionskampagne im Militär, ergibt sich ein klares Bild.

Zu Beginn seiner ersten Amtszeit ließ Präsident Xi zwei frühere stellvertretende Vorsitzende der ZMK, Guo Boxiong und Xu Caihou, untersuchen. Einer starb im Gefängnis, der andere erhielt lebenslang.

Allein im vergangenen Jahr wurden zwei Verteidigungsminister (der amtierende und sein unmittelbarer Vorgänger), drei Mitglieder der ZMK und neun Generäle der Raketentruppe wegen Korruption verhaftet.

Die Anti-Korruptionskampagne beschränkt sich nicht auf uniformierte Militärs. Mehrere Spitzenmanager großer staatlicher Rüstungskonzerne wurden ebenfalls angeklagt und entlassen.

Diese Ermittlungen führen zwangsläufig zu Geständnissen und zur Aufdeckung weiterer fauler Äpfel. Zieht man die Kette der Korruption kräftig genug, gelangt man zur Wurzel – was schließlich die ranghöchsten Offiziere zu Fall brachte. Zhang beaufsichtigte jahrelang die Beschaffung der VBA.

Neben Korruption finden Cliquenwirtschaft und Vetternwirtschaft im abgeschotteten Militär besonders günstige Bedingungen.

Nepotismus und Hinterzimmerdeals sind in einem solchen Umfeld weit verbreitet, insbesondere in Friedenszeiten, wenn persönliche Loyalität bei Personalfragen und Beförderungen wichtiger ist als Gefechtsleistung.

Als ranghöchster General war Zhang auch für Personalfragen verantwortlich und hatte mehrere hohe Offiziere befördert, die später in Korruptionsfälle verwickelt waren.

Betrachtet man Zhangs Sturz nicht als isoliertes Ereignis, sondern im Zusammenhang der laufenden Anti-Korruptionskampagnen, wird das wahre Ausmaß seiner Verfehlungen verständlich.

Eine der bekanntesten Geschichten aus der Zeit der Drei Reiche (220–280 n. Chr.) ist die von „Zhuge Liang, der Ma Shu unter Tränen hinrichtete“, eine Geschichte, die jedes Schulkind kennt.

Zhuge Liang war Oberbefehlshaber des Shu-Reiches und einer der weisesten und angesehensten Staatsmänner der chinesischen Geschichte.

Ma Shu war sein Schützling und ein hochbegabter General. Zhuge liebte Ma wie einen eigenen Sohn und bereitete ihn als Nachfolger vor.

In einer entscheidenden Schlacht gegen das Wei-Reich bei Jie Ting im Jahr 228 n. Chr. missachtete Ma Zhuge Liangs Befehle und erlitt eine verheerende Niederlage.

Zhuge ließ Ma Shu hinrichten, Tränen liefen ihm über die Wangen – ungeachtet seiner persönlichen Gefühle verlangten Militärrecht und Verantwortlichkeit diese harte Strafe.

Wenn man zwischen Befehlsautorität und Freundschaft wählen muss, lassen sich wahre Führer nicht von Emotionen leiten. Die Befehlsautorität muss um jeden Preis gewahrt bleiben.

General Zhang ist Präsident Xis Ma Shu. So schwer die Entscheidung auch war, er musste die militärische Disziplin über persönliche Gefühle stellen.

Seit Beginn seiner Amtszeit 2012 hat Präsident Xi die größte Anti-Korruptionskampagne der Menschheitsgeschichte gestartet.

Sechseinhalb Millionen Funktionäre – von Dorfbürgermeistern bis zu Mitgliedern des Politbüros – wurden untersucht und verfolgt, rund 7 % der gesamten Parteimitgliedschaft.

Seit 2014 wurden ein Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros, drei stellvertretende Vorsitzende der ZMK, 20 Minister auf Zentralebene (darunter ein ehemaliger Außenminister), 15 Provinzparteisekretäre sowie zahlreiche VBA-Generäle aller Teilstreitkräfte entlassen.

Präsident Xi ist mit der Brechstange vorgegangen – und er lässt nicht locker.

Beeinträchtigt das Chinas militärische Einsatzbereitschaft in einem Taiwan-Szenario?

Dies ist die dringendste Frage für die Öffentlichkeit.

Viele weisen darauf hin, dass General Zhang sowohl der ranghöchste uniformierte Offizier als auch der erfahrenste Kampfgeneral war, und dass seine Entfernung die Einsatzbereitschaft Chinas im Ernstfall schwäche.

Das ist zugleich richtig und falsch.

Einerseits ist Zhang tatsächlich der erfahrenste General der VBA und spielte eine zentrale Rolle bei ihrer Modernisierung. Er kannte das System wie kaum ein anderer.

Andererseits liegt seine Kampferfahrung fast fünf Jahrzehnte zurück, aus Grenzscharmützeln mit Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg.

Militärdoktrinen und Technologien haben seither mehrere Generationen durchlaufen.

Ein weiterer Faktor: Zhang war über ein Jahrzehnt der ranghöchste Offizier und mit 75 Jahren weit über das Rentenalter hinaus.

Als alter Amtsinhaber hatte er an Antrieb verloren. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zeigen klar, dass eine Erneuerung notwendig war.

Es ist Zeit für jüngere, besser ausgebildete und hungrigere Offiziere, die weniger am Status quo hängen und nach militärischem Ruhm streben.

Einige Beobachter sorgen sich, dass nach Zhangs Entfernung niemand mehr Präsident Xi widersprechen könne. In Wirklichkeit ist die größere Sorge, dass es niemanden im Militär geben darf, der General Zhang als eigenständige, verfestigte Machtbasis widersprechen konnte.

Die Geschichte lehrt, einzelnen Akteuren – so brillant sie auch sein mögen – nicht zu viel Bedeutung beizumessen.

General Lin Biao war einer der höchstdekorierten Generäle der VBA und in den späten 1960er-Jahren der von Mao ausgewählte Nachfolger.

Als sein Putschversuch scheiterte und er bei der Flucht in die UdSSR bei einem Flugzeugabsturz starb, glaubten viele, der Himmel würde einstürzen. Am Ende geschah nichts von Bedeutung.

Anfang 2025 führte Trump einen beispiellosen Umbruch in der militärischen Führung der USA durch, darunter die Entlassung des ranghöchsten Offiziers des Landes, des Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs General Charles Brown Jr.

Er entließ außerdem General Randy George als Heereschef, Admiral Lisa Franchetti (Chef der Marineoperationen), Admiral Linda Fagan (Kommandantin der Küstenwache), General Jim Slife (stellvertretender Stabschef der Luftwaffe) sowie alle Generalanwälte von Heer, Marine und Luftwaffe.

Trump entfernte sogar den pensionierten General Mark Milley (ehemaliger Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs) aus seiner zivilen Funktion im National Infrastructure Advisory Council.

Darüber hinaus setzte Trump den völlig unqualifizierten, unterwürfigen, halbgebildeten Fox-Moderator Pete Hegseth als Kriegsminister ein.

Aus irgendeinem Grund habe ich keine westlichen Kommentare gesehen, die sich über die möglichen schädlichen Auswirkungen auf die militärische Einsatzbereitschaft der USA sorgen.

Ich kann nur spekulieren, dass diese US-Generäle lediglich dekorative Tapeten in der Befehlskette sind.

Zurück zu General Zhang: Die ZMK ist zwar das höchste Entscheidungsorgan der VBA, doch tatsächliche Kriegführung findet auf Ebene der Einsatzkommandos statt.

Das Ost-Theaterkommando ist für Taiwan zuständig. Es wird vom Süd-Theaterkommando unterstützt, falls sich der Konflikt auf die gesamte erste Inselkette ausweitet.

Die Theaterkommandeure sind direkt für die Umsetzung der Kriegspläne, Truppenbewegungen und Mobilisierung verantwortlich.

Kriegspläne für Taiwan und den Westpazifik sind seit Langem ausgearbeitet und gut einstudiert, zuletzt im Dezember bei einer groß angelegten Übung der VBA-Marine, die eine vollständige Blockade Taiwans simulierte.

Die Entfernung Zhangs und anderer ZMK-Mitglieder hat keinen Einfluss auf operative Planung und Durchführung. Wenn überhaupt, wird die Befehlskette verkürzt und Entscheidungsfindung beschleunigt.

Hochtechnologische Waffensysteme, Ausbildung und Übungen, Befehlsstrukturen und die gesamte „Kill Chain“ werden nicht geschwächt, nur weil einige korrupte und illoyale Offiziere zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Entfernung korrupter Spitzenoffiziere wirkt vielmehr als enormer Moralschub für die einfachen Soldaten, die überwiegend ein leistungsbasiertes System befürworten.

Der ehemalige General Liu Yuan, Sohn des früheren Präsidenten Liu Shaoqi, sagte 2018 in einer Sitzung der VBA-Führung berühmt: „Die einzige Kraft, die die VBA besiegen kann, ist Korruption.“

Korruption einzudämmen und Vetternwirtschaft aus der VBA zu entfernen, wird das Militär langfristig nur stärken.

Welche Botschaft sendet die Entfernung Zhangs?

Mit dem Sturz von General Zhang hat Präsident Xi eine klare Linie gezogen.

Korruptionsbekämpfung und Befehlsautorität sind für ein Militär in Vorbereitung auf große Kriege nicht verhandelbar. Es wird keinerlei Toleranz gegenüber korrupten Funktionären geben, egal wie hoch ihr Rang ist.

Cliquenwirtschaft und Nepotismus werden im Militär nicht geduldet. Beförderungen durch Bestechung, Kickbacks bei Beschaffung und Verstöße gegen die militärische Befehlskette werden konsequent verfolgt.

Niemand genießt Immunität im System, auch nicht diejenigen, die dem Oberbefehlshaber am nächsten stehen.

Präsident Xi hat die Anti-Korruptionskampagne als „ständig unterwegs“ beschrieben, die „keine Ziellinie kennt“.

Die Konsolidierung der Befehlsautorität ist zugleich ein Zeichen der Kriegsvorbereitung. Durch die Beseitigung schwacher Glieder hat die VBA ihre Einsatzbereitschaft erhöht.

Ist das gut oder schlecht für Militär und Land?

Seit Beginn seiner Herrschaft hat Präsident Xi klargemacht, dass Korruptionsbekämpfung seine oberste Priorität ist.

Sie ist ihm sogar wichtiger als Wirtschaftswachstum oder der Wettbewerb mit den USA.

In seinen eigenen Worten ist Korruption das kritischste Problem für das Überleben von Partei und Staat, da sie unmittelbar die öffentliche Unterstützung der kommunistischen Herrschaft betrifft.

In meinem Essay von 2024 über Präsident Xis zehn Errungenschaften habe ich seine Anti-Korruptionskampagne als seinen größten Erfolg bezeichnet.

Präsident Xi hat unmissverständlich klargemacht, dass niemand über dem Gesetz steht und dass es in dieser Frage null Toleranz gibt.

Dies entspricht seinem klaren, vom chinesischen Legalismus geprägten Regierungsverständnis, wie es in seinen Schriften zur Staatsführung dargelegt ist.

Da Gier Teil der menschlichen Natur ist, werden Korruption und Machtmissbrauch bestehen bleiben, solange wir Menschen sind.

Es gibt zwei Wege, damit umzugehen:

- das Gesetz durchsetzen, hart durchgreifen, abschrecken und bestrafen;

- hohe Korruption als impliziten Teil des Gesellschaftsvertrags zwischen Herrschenden und Beherrschten legalisieren.

Die „führende Demokratie der Welt“ hat sich für den zweiten Weg entschieden, indem sie „Pay-to-Play“-Politik legalisiert und institutionalisiert hat – insbesondere im Militär.

Unbegrenzte Wahlkampfspenden, Lobbyismus von Sonderinteressen, Klientelgesetzgebung, Kosten-plus-Preise und freihändige Vergaben in der Rüstungsbeschaffung, Drehtüren zwischen Pentagon und militärisch-industriellem Komplex sowie zwischen Capitol Hill und K Street, und die Duldung, dass das Pentagon nie eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfung besteht.

Das Ergebnis: Regierungsbeamte können offen korrupt und völlig immun sein. Nancy Pelosi, die frühere Sprecherin des Repräsentantenhauses, hat faktisch einen ETF, der ihr Insiderhandels-Portfolio abbildet – bekannt als „Pelosi Trade“.

Sie trägt diese „Auszeichnung“ schamlos wie ein Ehrenabzeichen, während sie in China Gefängniskleidung tragen würde. Vielleicht erklärt das ihren Hass auf die KPCh.

Auf der anderen Seite hat Präsident Xi den schwierigeren Weg gewählt, den Marsch gegen Korruption so lange fortzusetzen, wie es nötig ist.

Wenn Dominosteine wie General Zhang fallen, kann niemand alle Folgen vorhersagen. Doch jeder gewöhnliche Chinese unterstützt den Kampf, das Land und das Militär von krebshafter Korruption zu befreien.

Wir werden mit Sicherheit weitere Ermittlungen und Verhaftungen sehen. So Gott will, werden die Täter nach dem Recht des Landes in vollem Umfang zur Rechenschaft gezogen.

Es muss Furcht geben, um Gier abzuschrecken.

Bei allen Mängeln geht das chinesische System Korruption und Machtmissbrauch an, und Präsident Xi hat unmissverständlich klargemacht, dass niemand über Partei und Staat steht.

Gesundheitsministerium: Kein Krebsrisiko durch Impfung

In einer parlamentarischen Anfrage musste Österreichs Gesundheitsministerin zum Krebsrisiko durch die COVID-Impfung Stellung beziehen. Aus dem Ressort heißt es auch 2026, dass die Spritze „sicher und wirksam“ sei. Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) hat eine parlamentarische Anfrage der FPÖ-Abgeordneten Marie-Christine Giuliani-Sterrer zurückgewiesen. Es gebe „keine seriösen Belege“ für ein erhöhtes […]

Der Beitrag Gesundheitsministerium: Kein Krebsrisiko durch Impfung erschien zuerst unter tkp.at.

Krieg gegen Meinungsfreiheit: Polizei-Razzia bei Büroräumen von „X“ in Frankreich

(David Berger) Die französische Justiz hat den in vielen EU-Ländern längst tobenden Krieg gegen die Onlineplattform X des Tech-Unternehmers Elon Musk ausgeweitet. Am Dienstag durchsuchten Ermittler der Pariser Staatsanwaltschaft die französischen Büroräume des Unternehmens. Gleichzeitig wurden Musk sowie die frühere X-Geschäftsführerin Linda Yaccarino für den 20. April zu Anhörungen in Paris vorgeladen. Nach Angaben der […]

(David Berger) Die französische Justiz hat den in vielen EU-Ländern längst tobenden Krieg gegen die Onlineplattform X des Tech-Unternehmers Elon Musk ausgeweitet. Am Dienstag durchsuchten Ermittler der Pariser Staatsanwaltschaft die französischen Büroräume des Unternehmens. Gleichzeitig wurden Musk sowie die frühere X-Geschäftsführerin Linda Yaccarino für den 20. April zu Anhörungen in Paris vorgeladen. Nach Angaben der […]

Der Beitrag Krieg gegen Meinungsfreiheit: Polizei-Razzia bei Büroräumen von „X“ in Frankreich erschien zuerst auf Philosophia Perennis.

ABC-Alarm wegen Pulverbrief: AfD-Kommunalpolitikerin aus NRW in Quarantäne

Die nordrhein-westfälische AfD-Kommunalpolitikerin Sabine Reinknecht aus Bad Salzuflen (Kreis Lippe) musste vorübergehend in Quarantäne. Der Grund: Ihr war nach dem Öffnen eines Drohbriefs eine weiße Staubwolke entgegengekommen. Ein ABC-Spezialzug der Feuerwehr rückte deshalb an. Der Staatsschutz Bielefeld ermittelt, wie mehrere regionale Medien berichten.

Reinknecht, die bis zu ihrer vom Altparteien-Kartell betriebenen Wiederabwahl kurzzeitig stellvertretende Bürgermeisterin von Bad Salzuflen war, schilderte den Vorfall so: „Ich bin in unser Fraktionsbüro gegangen und nehme die Post. Wie man das so macht, mache ich den Briefumschlag auf, da kommt ’ne Staubwolke, weißes Pulver raus. Es war ein Drohbrief. Wir sollen verschwinden, unsere Partei soll nach Moskau gehen und was nicht alles.“ Sie sei schwere Asthmatikerin. Obwohl sie das Pulver eingeatmet habe, gehe es ihr aber gut.

The post ABC-Alarm wegen Pulverbrief: AfD-Kommunalpolitikerin aus NRW in Quarantäne appeared first on Deutschland-Kurier.

Wer soll Deutschland mitregieren? AfD laut INSA Favorit vor den „Grünen“!

Wie sich die Zeiten ändern: Inzwischen wünschen sich mehr Deutsche eine Regierungsmitverantwortung der AfD als eine Beteiligung der „Grünen“ oder der Linkspartei an der Bundesregierung. Laut einer aktuellen INSA-Umfrage sprechen sich 31 Prozent für ein Mitregieren der AfD aus. Für die „Grünen“ plädieren lediglich 27 Prozent, für die Linkspartei 21 Prozent.

Auch beim nächsthöheren Wunsch, wer die Bundesregierung führen soll, liegt die AfD vor den Ökosozialisten und Kommunisten. Fast jeder fünfte Wahlberechtigte (18 Prozent) traut der AfD zu, den Bundeskanzler zu stellen. „Grüne“ und Linkspartei trauen das jeweils nur fünf Prozent zu.

The post Wer soll Deutschland mitregieren? AfD laut INSA Favorit vor den „Grünen“! appeared first on Deutschland-Kurier.

Früherer EU-Kommissar rechnet mit Ursula von der Leyen (CDU) ab: „Sie ist nicht gut für Europa!“

Der aus Luxemburg stammende frühere EU-Kommissar Nicolas Schmit hat den autoritären Führungsstil Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) scharf kritisiert. Von der Leyen sei „nicht gut für Europa“, sagte Schmit dem Magazin „Politico“ zufolge. Sie betreibe ein System, das diejenigen, die unter ihr arbeiten, zum Verstummen bringe. Nicolas Schmit, der von 2019 bis 2024 Luxemburg als Kommissar für Arbeit und soziale Rechte in Brüssel vertrat, schloss sich damit mehreren ehemaligen Kommissionsmitgliedern an, die ebenfalls den Führungsstil der deutschen EU-Chefin kritisiert haben.

Er habe den Eindruck, „dass die Kommissare jetzt weitgehend zum Schweigen gebracht wurden“, führte Schmit in einem Interview mit „Politico“ aus. Wörtlich sagte er: „Das System, wie das Kollegium organisiert ist ‒ sehr zentralisiert, nennen Sie das ein Präsidialsystem oder wie auch immer ‒ das ist nicht gut für das Kollegium, das ist nicht gut für die Kommission, und es ist nicht gut für Europa im Allgemeinen.“ Zudem fehle es von der Leyen an einer „wirklichen Strategie“ vor allem mit Blick auf die USA unter Donald Trump.

Außenbeauftragte Kallas nennt von der Leyen „Diktatorin“

Es fällt auf, dass sich das zum Axel Springer-Konzern gehörende Portal „Politico“ auf die deutsche Kommissionschefin einzuschießen scheint. So soll die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas aus Estland von der Leyen intern als „Diktatorin“ bezeichnet haben, wie „Politico“ dieser Tage unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten hohen EU-Beamten berichtete. Das Verhältnis zwischen beiden Frauen sei angespannt. Hintergrund seien Streitigkeiten über Kompetenzen und Einfluss.

The post Früherer EU-Kommissar rechnet mit Ursula von der Leyen (CDU) ab: „Sie ist nicht gut für Europa!“ appeared first on Deutschland-Kurier.

Gesundheitskrisen nach Spendenlage: WHO verliert massiv an Vertrauen

30 Prozent weniger – und plötzlich reicht es?

Die WHO senkt ihren Finanzbedarf für 2026 drastisch – ohne medizinische Neubewertung

Die World Health Organization fordert für das Jahr 2026 noch 1 Milliarde US-Dollar für die Bewältigung der schlimmsten Gesundheitskrisen weltweit. Das ist rund 30 Prozent weniger als zuvor veranschlagt. Begründet wird die Kürzung nicht mit einer Entspannung der Lage, sondern mit ausbleibenden Spenden. Quelle

Genau darin liegt das Problem.

Bedarf nach Kassenlage

Offiziell erklärt die WHO, rückläufige Beiträge – insbesondere der Wegfall großer Geber – hätten sie gezwungen, den Notfallappell zu reduzieren. Die Organisation betont zugleich, man ziehe sich aus keiner Krise vollständig zurück, sondern priorisiere stärker.

Doch diese Argumentation wirft eine zentrale Frage auf:

Wenn die gesundheitlichen Notlagen unverändert bestehen, warum sinkt dann der Finanzbedarf so massiv?

Die Kürzung folgt nicht einer neuen medizinischen Bewertung, keiner epidemiologischen Entwarnung und keiner Entspannung in Konflikt- oder Krisenregionen. Sie folgt allein der Zahlungsbereitschaft der Geber.

Flexible Dringlichkeit

Über Jahre hinweg hatte die WHO mit maximaler Dringlichkeit argumentiert: globale Notstände, überlastete Gesundheitssysteme, dramatische Versorgungslücken. Nun genügt plötzlich ein Drittel weniger Geld, um dieselben „schlimmsten Gesundheitskrisen der Welt“ zu adressieren.

Das legt einen unbequemen Schluss nahe:

Der zuvor genannte Finanzbedarf war nicht zwingend medizinisch determiniert, sondern offenbar politisch und fiskalisch elastisch.

Anders formuliert:

Nicht die Krise definiert die Summe – die Summe definiert die Krise.

Glaubwürdigkeitsproblem

Für eine Organisation, die sich als „oberste globale Gesundheitsinstanz“ versteht, ist das heikel. Wenn Milliardenforderungen nachträglich an die Haushaltsrealität angepasst werden können, ohne dass sich die Lage vor Ort messbar verändert hat, gerät die Glaubwürdigkeit früherer Alarmrufe ins Wanken.

Kritiker fragen bereits, ob frühere Budgets zu großzügig kalkuliert waren – oder ob jetzt Programme gekürzt werden, deren Notwendigkeit zuvor betont wurde, ohne dies offen zu benennen.

Politische Abhängigkeit statt objektiver Maßstab

Die WHO macht mit der Kürzung unfreiwillig sichtbar, wie stark sie von geopolitischen und finanziellen Machtverhältnissen abhängt. Der Bedarf wird nicht unabhängig festgestellt und dann finanziert – er wird nach unten korrigiert, wenn das Geld fehlt.

Für Geberländer mag das beruhigend wirken. Für die betroffenen Regionen jedoch bleibt unklar, welche Leistungen gestrichen, verschoben oder reduziert werden – und nach welchen Kriterien.

Fazit

Die Reduktion um 30 Prozent ist mehr als eine Haushaltsanpassung. Sie offenbart ein strukturelles Dilemma globaler Gesundheitsgovernance:

Wenn selbst „die schlimmsten Gesundheitskrisen der Welt“ plötzlich billiger werden, dann stimmt entweder die aktuelle Rechnung nicht – oder die frühere nicht.

Beides ist politisch brisant.

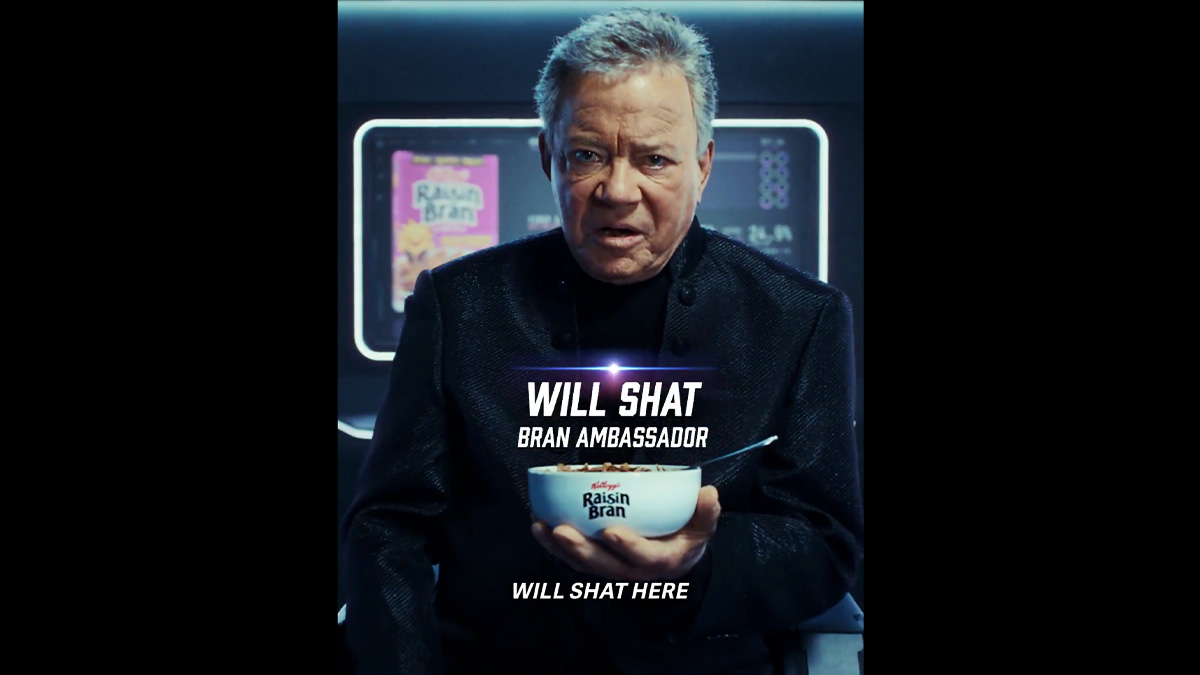

Trekkies hassen neues wokes Star Trek – und feiern lieber William Shatners Müsli-Werbung

Mit “Star Trek: Starfleet Academy” sollte das beliebte alte Franchise eigentlich neu belebt werden, doch stattdessen hat man es auf Diversity-Linie gebracht und damit Massen von Fans verprellt. Umso bezeichnender, dass nun ein alberner Müsli-Werbespot von William Shatner mit Captain-Kirk-Allüren mehr Begeisterung hervorruft als die sündhaft teure und schmerzhaft woke Paramount-Produktion.

“Star Trek: Starfleet Academy” widmet sich voll und ganz Themen wie “Trauma”, Ungleichheit und Repräsentation von Minderheiten: So darf der Zuschauer sich von einer Lesbenbeziehung zwischen Menschenfrau und adipösem Alien “unterhalten” lassen, ein afroamerikanisches, übergewichtiges und tragischerweise schrecklich behindert anmutendes Hologramm (!) bewundern und obendrein erfahren, dass die einst so beliebten Klingonen jetzt polyamoröse Flüchtlinge sind.

Die Begeisterungsstürme blieben erwartungsgemäß aus. Paramount hatte die erste Folge von Starfleet Academy im Januar stolz auf YouTube veröffentlicht – und nur wenige Tage später, nach nur 218.000 Views, ca. 8.000 Likes und 27.000 (!) Dislikes sang- und klanglos wieder vom Portal verschwinden lassen. Ein so frappierendes Missverhältnis von Zustimmung und Ablehnung der Zuschauerschaft sollte zu denken geben, zumal der linientreue Mainstream samt Promi-Brigade sich alle Mühe gibt, das bunte Machwerk in den Himmel zu loben.

Ein echter Hit gelang derweil Zuschauerliebling William Shatner (94)… mit einer Müsli-Werbung. Sein Kellogg’s-Super-Bowl-Spot mit Star-Trek-Flair trotzt vor Fäkalhumor: “Will Shat here, and you can too!”, bewirbt Shatner den Clip selbst auf X. Heißt so viel wie: “Will hat hier geschissen, und du kannst das auch.” Verkaufsargument für “Raisin Bran” sind nämlich Ballaststoffe für eine gesunde Verdauung. Entsprechend zieht der Wortwitz mit Shat(ner)s Namen sich auch durch den gesamten Werbespot.

Damit wird Captain Kirk freilich enorm auf die Schippe genommen, aber diese Art von Selbstironie kommt bei den Menschen offenkundig bedeutend besser an als das woke Mimimi in Starfleet Academy. Die Kommentare zum Spot in den sozialen Netzen sind nämlich auffallend positiv: Kein Trekkie fühlt sich beleidigt. Shatner ist eben Shatner.

Und auch wenn die Zahlen sich nicht wirklich vergleichen lassen: Shatners Tweet vom 30. Januar hat auf X bereits mehr als 13.500 Likes gesammelt, wurde rund 2.400-mal retweetet und mehr als eine Million Mal angesehen. Kommentare wie “Großartig. Das ist authentischeres Star Trek als Starfleet Academy.” liest man dort übrigens zigfach.

Heißt unterm Strich: Selbst ein Captain Kirk, der über Verdauung spricht, erwärmt die Herzen der Star-Trek-Fans mehr als die neue Serie, die pro Folge etliche Millionen US-Dollar Produktionskosten verschlingt. Ob Hollywood das eine Lehre sein wird?

Norwegens Geburtenraten-Kommission zur Fertilitätsproblematik

Haben Sie gewusst, dass es angesichts des potentiell katastrophalen Geburtenrückgangs eine offizielle Geburteneraten-Komission (orig. fødselstallutvalg) in Norwegen gibt? Es folgt – ein etwas längerer Bericht zum Thema Bevölkerungsrückgang in Norwegen, mit den besten Grüßen von Leit- und Qualitätsmedien, Experten™ und offiziellen Statistikern, vulgo: Wenn z.T. massive kognitive Dissonanz auf Wahnwitz trifft. Bevor es in medias […]

Der Beitrag Norwegens Geburtenraten-Kommission zur Fertilitätsproblematik erschien zuerst unter tkp.at.

Spanien legalisiert Hunderttausende: Freie Fahrt durch Europa

Spanien wird den Aufenthalt von rund 500.000 Migranten, die unrechtmäßig eingereist sind und mindestens fünf Monate illegal im Land waren, per Dekret legalisieren. Das hat Folgen für alle anderen EU-Länder. Ein Protest im EU-Parlament wurde aber abgeschmettert. Die von der sozialistischen PSOE-Partei geführte Regierung in Madrid hat einen historischen Schritt unternommen. Per königlichem Dekret wurde […]

Der Beitrag Spanien legalisiert Hunderttausende: Freie Fahrt durch Europa erschien zuerst unter tkp.at.

Im „besten Deutschland aller Zeiten“: Rund 13,3 Millionen Menschen armutsgefährdet

Rund 13,3 Millionen Menschen in Deutschland gelten als armutsgefährdet – das entspricht 16,1 Prozent der Bevölkerung. Insgesamt waren im vergangenen Jahr sogar 17,6 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Damit bleibt das Problem auf hohem Niveau verfestigt, wie neue Daten des Statistischen Bundesamts zeigen. Besonders alarmierend: Trotz Rekordsummen für Sozialleistungen gelingt es dem Staat nicht, immer mehr Menschen aus der Armutszone herauszuführen.

Besonders stark betroffen sind Alleinlebende, Alleinerziehende und Arbeitslose. Fast zwei Drittel aller Erwerbslosen gelten als armutsgefährdet, aber auch Rentner und Nichterwerbstätige liegen deutlich über dem Durchschnitt. Armutsgefährdung beginnt dabei längst nicht mehr am Existenzminimum: Wer als Alleinstehender weniger als 1.446 Euro netto im Monat zur Verfügung hat, gilt statistisch bereits als arm. Für Familien mit zwei Kindern liegt die Schwelle bei gut 3.000 Euro.

Die Zahlen werfen ein Schlaglicht auf ein strukturelles Problem: Ein immer größerer Teil der Bevölkerung kommt trotz Transfers, Mindestlohn und wachsender Bürokratie kaum über die Runden.

The post Im „besten Deutschland aller Zeiten“: Rund 13,3 Millionen Menschen armutsgefährdet appeared first on Deutschland-Kurier.